RBSE Solutions for Class 12 Drawing Chapter 5 पहाड़ी चित्र शैली

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 12 Drawing Chapter 5 पहाड़ी चित्र शैली Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 12 Drawing Solutions Chapter 5 पहाड़ी चित्र शैली

RBSE Class 12 Drawing पहाड़ी चित्र शैली Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर:

पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है।

पहाड़ी शैली-'पहाड़ी' मूल रूप से 'पहाड़ी' या 'पर्वतीय' को दर्शाता है। गुलेर या पूर्व काँगड़ा चरण के माध्यम से, यह भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम और परिष्कृत शैली के रूप में विकसित हुई। इसका प्रारम्भ बसोहली से हुआ था। मुगल चित्रकारों व मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर 'पहाड़ी चित्र शैली' को जन्म दिया।

पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाये जाने के कारण निम्नलिखित हैं

1. भावाभिव्यक्ति–पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों का संयोजन, भावात्मकता, सुंदरता, कोमलता, सरसता मंत्रमुग्ध कर देते हैं। काव्यात्मक लय व रूपगत सौन्दर्य चित्रों में अनुपम प्रभाव भर देते हैं। इस शैली में भावाभिव्यक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप में पायी जाती है।

2. रंग योजना-पहाड़ी चित्रों में चटक रंग तथा विरोधी रंग विन्यास विशेष आग्रह के साथ प्रयोग में लाये गये हैं। रंगों को प्रतीक रूप में प्रयुक्त कर चित्रों को रहस्यमय आध्यात्मिकता से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पीला रंग पवित्रता, लाल रंग प्रेम, नीला रंग कृष्ण व बादलों की अनन्त भावना के साथ प्रयुक्त किये गये हैं। यहाँ चटक व विशुद्ध रंग योजना के साथ स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग भी अलंकरण चित्रण में किया गया है।

3. प्रकृति चित्रण-चित्र वृक्ष व लताओं से घिरे हुए होते हैं । वातावरण का सौन्दर्यात्मक ढंग पहाड़ी चित्रों में दिखता है। पहाड़ी शैली में पशु-पक्षियों का चित्रण, बारहमासा का चित्रण प्रमुख हैं जो प्रकृति चित्रण व बारह महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वर्ष भर के बारह मास में नायक-नायिका की श्रृंगारिक विरह एवं मिलन की क्रियाओं के चित्रण देखने को मिलते हैं।

इस तरह हम कह सकते हैं कि पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है।

प्रश्न 2.

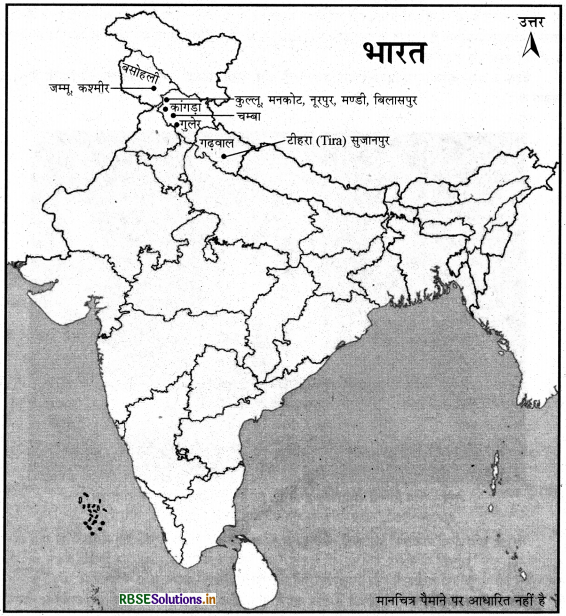

पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख शैलियाँ कौन-कौनसी हैं ? उनका विस्तार कौन-कौनसे स्थानों पर हुआ? सूची बनाइए। वे एक-दूसरे से कैसे भिन्न थे ? हिमालयी (पहाड़ी) चित्र शैलियों के स्थानों को मानचित्र पर अंकित करें।

उत्तर:

पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं-

1. बसोहली शैली-यह शैली सबसे प्राचीन प्रचलित शैली है। बसोहली के कलाकार और उनके चित्र धीरेधीरे अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे चम्बा और कुल्लू में फैल गए। कलाकारों के प्रयोगों और आशुरचनाओं में व्यस्त होने से यह काँगडा शैली में परिवर्तित हो गई।

2. गुलेर शैली-अठारहवीं शताब्दी की पहली तिमाही में बसोहली शैली में पूर्ण परिवर्तन देखा गया। गुलेर काँगड़ा चरण की शुरुआत हुई। नैनसुख जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। इस शैली का सबसे परिपक्व संस्करण 1780 के दशक के दौरान काँगड़ा में प्रवेश किया और काँगड़ा शैली में परिवर्तित हो गया जबकि बसोहली की शाखाएँ भारत के चम्बा और कुल्लू में विकसित होती रहीं।

3. काँगड़ा शैली-इस शैली में चित्रकला राजा संसारचन्द के संरक्षण में विकसित हुई। संसारचन्द ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए गुलेर और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों के साथ एक बड़े स्टूडियो का समर्थन किया। कांगड़ा शैली शीघ्र ही टीहरा सुजानपुर से पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक फैल गई।

|

शैलियाँ |

विस्तार स्थान |

|

1. बसोहली शैली |

चम्बा और कुल्लू |

|

2. गुलेर शैली |

1780 के दशक में काँगड़ा में प्रवेश किया और काँगड़ा शैली में परिवर्तित हुई |

|

3. काँगड़ा शैली |

गुलेर, नूरपुर, टीहरा सुजानपुर तथा नादौन |

शैलियों की भिन्नता-

(1) काँगड़ा के चित्रों में सौन्दर्य का रहस्य रंगों की छन्दमय योजना है। चित्रों में इन्द्रधनुषी रंगों तथा अमिश्रित रंगों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। चित्रों में लाल, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, हरा, काला, सफेद तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है।

बसोहली शैली के चित्रों में रंगों की प्रतीकात्मकता, पवित्रता, चटकपन तथा प्राथमिक विरोधी रंगों का प्रयोग अद्वितीय है। लाल, पीला और नीले रंगों का प्राथमिक विरोधी प्रयोग आनन्ददायक है।

(2) काँगड़ा शैली अब तक भारतीय शैलियों की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है जो सौन्दर्य और

हिमालय (पहाड़ी) चित्र शैलियों के स्थानों का मानचित्र में अंकन कोमलता के साथ प्रस्तुत की जाती है। काँगड़ा शैली की मुख्य विशेषताएँ रेखा की कोमलता, रंगों की चमक, सूक्ष्मता से सजावटी विवरण, महिला के चेहरे का चित्रण आदि हैं। काँगड़ा शैली में महिला के चेहरे का चित्रण माथे के साथ तथा सीधी नाक के साथ किया जाता है जो 1790 के दशक के आसपास प्रचलन में आया था। यह भी काँगड़ा शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है।

बसोहली शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं-प्राथमिक रंगों का प्रयोग, पीले रंग का समुचित प्रयोग, पृष्ठभूमि और क्षितिज को भरना, वनस्पति का शैलीबद्ध व्यवहार प्रस्तुत करना, आभूषणों में मोती का प्रतिनिधित्व दर्शाने हेतु सफेद रंग को ऊपर उठाना आदि। बसोहली चित्र शैली में भंग के पंखों के छोटे, चमकीले हरे कणों का उपयोग आभूषणों को चित्रित करने और ‘पन्ना' के प्रभाव को उभारकर दर्शाने के लिए किया जाता है, यही बसोहली चित्र शैली की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। अपने जीवन्त रंगों और लालित्य में, वे पश्चिमी भारत के चित्रों के चौरपंचशिका समूह के सौन्दर्यशास्त्र को साझा करते हैं।

प्रश्न 3.

एक कविता या कहानी का चयन करें और उसमें पहाड़ी लघु चित्रकला की किसी शैली का चित्रण करें।

उत्तर:

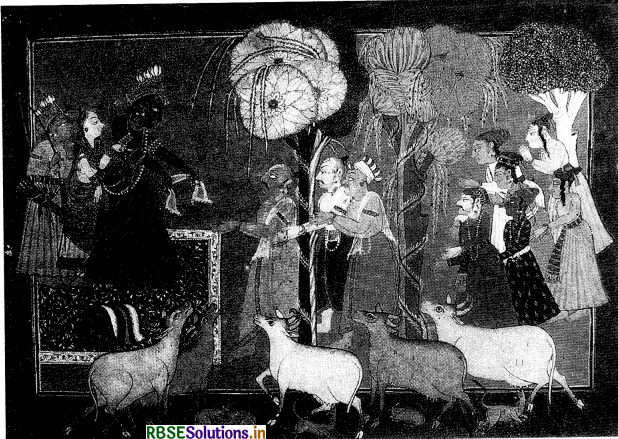

चित्र-राम अपनी सम्पत्ति त्यागते हैं, अयोध्या काण्ड, शांगरी रामायण,

1690-1700, लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट, यू.एस.ए.

संस्कृत महाकाव्य 'रामायण' बसोहली और कुल्लू के पहाड़ी कलाकारों के पसंदीदा ग्रन्थों में से एक था। इस श्रृंखला का नाम 'शांगरी' से लिया गया है, जो कुल्लू शाही परिवार की एक शाखा का निवास स्थान था। कुल्लू कलाकारों की ये कृतियाँ बसोहली और बिलासपुर की शैलियों से अलग-अलग मात्रा में प्रभावित थीं।

राम अपने वनवास के बारे में सीखते हैं और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। मन का संतुलन बनाए रखते हुए राम अपनी संपत्ति को त्यागने के कृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं। राम के अनुरोध पर, उनके भाई ने अपना सामान ढेर कर दिया और अपने प्रिय राम के आभूषण, बलि के बर्तन, हजार गायों और अन्य खजानों की कृपा प्राप्त करने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगती है।

बाईं ओर अलग सेट में सीता के साथ दो राजकुमार हैं जो एक कालीन पर खड़े हैं। प्राप्तकर्ताओं की भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। चित्रकार सावधानी से विभिन्न प्रकार के वैरागी, ब्राह्मण, दरबारियों, आम लोगों और शाही घराने के नौकरों का परिचय देता है। कालीन पर कपडों और सोने के सिक्कों के ढेर हैं, भोली-भाली गायों और बछड़ों को भी चित्रित किया गया है। ये गायें और बछड़े गर्दन को खींचे हुए टकटकी लगाते हुए, खुले मुँह से राम की ओर देख रहे हैं । इस स्थिति की गम्भीरता को अलग-अलग भावों के माध्यम से संवेदनशील रूप से चित्रित किया गया है। शान्त लेकिन धीरे से मुस्कुराते हुए राम जिज्ञासु लक्ष्मण, आशंकित सीता, प्राप्त करने के इच्छुक ब्राह्मण लेकिन बिना किसी खुशी के, और अन्य भाव अविश्वास तथा कृतज्ञता के साथ सुन्दर तरीके से चित्रित किए गए हैं। राम द्वारा धारण किये गये परिधानों, ब्राह्मणों के गालों और ठुड्डी पर दाढ़ी, तिलक के निशान, आभूषण और हथियारों को कलाकार खुशी से दर्शाता है।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित कार्यों पर संक्षिप्त समीक्षा तैयार कीजिए-

अ) नैनसुख

(ब) बसोहली चित्रकला

(स) अष्टनायिका

(द) कांगड़ा कलाम

उत्तर:

(अ) नैनसुख-नैनसुख गुलेर कलाकार पंडित सेउ के पुत्र थे। इन्होंने गुलेर शैली को सशक्त रूप में आगे बढ़ाने में योगदान दिया। नैनसुख द्वारा चित्रित बलवंत सिंह की तस्वीरें प्रसिद्ध हैं जो संरक्षक के जीवन को प्रस्तुत करती हैं। बलवंत सिंह को विभिन्न गतिविधियाँ जैसे- पूजा करना, भवन स्थल का सर्वेक्षण करना, ठंड के मौसम में रजाई में लिपटे एक शिविर में बैठना, आदि में सम्मिलित होते हुए चित्रित किया गया है। नैनसुख की प्रतिभा का मुख्य भाग व्यक्तिगत चित्रांकन था। यह पहाडी शैली की प्रमुख विशेषता बनी। उनके पैलट में सफेद या भूरे रंग के विस्तार के साथ कोमल पेस्टल रंगों का समावेश था।

(ब) बसोहली चित्रकला-बसोहली चम्बा, लखनपुर,जसरोटा व नूरपुर रियासतों से घिरी हुई रावी की घाटी में स्थित है। इस चित्र शैली के विकास में कांगड़ा, चम्बा, कश्मीर तथा स्थानीय शैलियों का योगदान रहा है। यह चित्र शैली अपनी सरलता, भावपूर्ण-व्यंजना तथा चटक व ओजपूर्ण वर्ण-विन्यास के कारण विशेष महत्व रखती है। प्राथमिक रंगों का प्रयोग, पीले रंग का समुचित प्रयोग, पृष्ठभूमि और क्षितिज को भरना, वनस्पति का शैलीबद्ध व्यवहार प्रस्तुत करना, आभूषणों में मोती का प्रतिनिधित्व दर्शाने हेतु सफेद रंग को ऊपर उठाना आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस शैली के चित्रों में भंग के पंखों के छोटे, चमकीले हरे कणों का उपयोग और 'पन्ना' के प्रभाव को उभारकर दर्शाया गया है। बसोहली चित्रकारों के लोकप्रिय विषय भानुदत्ता की 'रसमंजरी', भागवत पुराण और रागमाला हैं। बसोहली में उत्पन्न शैली धीरे-धीरे मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा के अन्य पहाड़ी राज्यों में फैल गई।

(स) अष्टनायिका-अष्टनायिकाओं का चित्रण पहाड़ी चित्रों में सबसे अधिक चित्रित विषयों में से एक है जिसमें विभिन्न स्वभाव और भावनात्मक स्थितियों में महिलाओं का चित्रण शामिल है। जैसे-उत्का वह है जो अपने प्रिय के आगमन की उम्मीद कर रही है और धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रही है, स्वाधीनपाटिका वह है जिसका पति उसकी इच्छा के अधीनस्थ है, वासकसज्जा नायिका वह है जो नायक से मिलने की तैयारी किए हुए बिस्तर को फूलों से सजाकर स्वयं सजकर बैठी है, कलहांतरिता वह नायिका है जो अपने प्रिय का विरोध करती है और बाद में पछताती है। अष्टनायिकाओं का वर्णन कवियों और चित्रकारों की कला का प्रमुख विषय रहा है। अभिसारिका भी एक अष्टनायिका है (प्रेमातुर नायिका) जो किसी भी जोखिम की परवाह न करते हुए अपने प्रेमी से मिलने निकल पड़ती है।

(द) कांगड़ा कलाम-कांगड़ा की सचित्र कला, दुनिया के लिए भारत के बेहतरीन उपहारों में से एक है, जिसका नाम कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी, जिसने कला को संरक्षण दिया था। गुलेर चित्रकला का उदय कांगड़ा कलाम के प्रारंभिक चरण के रूप में जाना जाता है। कांगड़ा शैली के उद्भव व विकास में कांगड़ा के शासक राजा घमंडचन्द (1751-1774 ई.) की मुख्य भूमिका रही। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय प्रेम है, जो लय, शोभा और सौन्दर्य के साथ दिखाया गया है। नायिका-भेद, भागवत पुराण, गीत-गोविन्द, रसिकप्रिया की प्रणय कथायें, व्यक्ति चित्र, शृंगारिक चित्र, प्रकृति, बारहमासा आदि। कांगड़ा शैली के चित्रों में वृक्ष, बादल, जल, जंगल, पशु-पक्षियों का बड़ा मनोहारी चित्रण हुआ है। इसमें लाल, पीले, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कांगड़ा शैली के मुख्य केन्द्र नूरपुर एवं टीहरा सुजानपुर हैं। यह चित्र शैली सुन्दर इसलिए है क्योंकि इसके विषय सीमित थे। इस शैली में मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार फटू, पुरखू तथा खुशाला हैं।