RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 3 आँकड़ों का संगठन

Rajasthan Board RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 3 आँकड़ों का संगठन Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 3 आँकड़ों का संगठन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

जब आँकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्र या स्थान के आधार पर किया जाये तो वह कहलाता है।

(अ) स्थानिक वर्गीकरण

(ब) समयानुसार वर्गीकरण

(स) परिमाणात्मक वर्गीकरण

(द) गुणात्मक वर्गीकरण

उत्तर:

(स) परिमाणात्मक वर्गीकरण

प्रश्न 2.

75, 71, 79, 69 प्राप्तांकों का आरोही क्रम में अनुविन्यास होगा।

(अ) 71, 69,75,79

(ब) 69,71, 75,79

(स) 79,75,71, 69

(द) 75,71, 79, 69

उत्तर:

(ब) 69,71, 75,79

प्रश्न 3.

15, 13, 19, 25 प्राप्तांकों का अवरोही क्रम में अनुविन्यास होगा।

(अ) 13, 15, 25, 19

(ब) 15, 13, 19, 25

(स) 25, 19, 15, 13

(द) 13, 15, 19, 25

उत्तर:

(अ) 13, 15, 25, 19

प्रश्न 4.

वर्ग - सीमा 200 - 250 का मध्य बिन्दु है।

(अ) 200

(ब) 225

(स) 250

(द) 450

उत्तर:

(ब) 225

प्रश्न 5.

किसी कक्षा के छात्रों के भार से सम्बन्धित आवृत्ति वितरण उदाहरण है।

(अ) एक चर का

(ब) द्विचर का

(स) त्रिचर का

(द) उपर्युक्त कोई नहीं।

उत्तर:

(अ) एक चर का

प्रश्न 6.

आँकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य होता है।

(अ) सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना

(ब) समंकों को सरल व संक्षिप्त बनाना

(स) समानता व असमानता स्पष्ट करना

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 7.

जब आँकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को कहा जाता है।

(अ) कालानुक्रमिक वर्गीकरण

(ब) स्थानिक वर्गीकरण

(स) गुणात्मक वर्गीकरण

(द) मात्रात्मक वर्गीकरण।

उत्तर:

(अ) कालानुक्रमिक वर्गीकरण

प्रश्न 8.

निम्न में से मात्रात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है।

(अ) छात्रों का भार के आधार पर वर्गीकरण

(ब) छात्रों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

(स) व्यक्तियों का आय के आधार पर वर्गीकरण

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

रिक्त स्थान वाले प्रश्ननीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

प्रश्न 1.

............... का तात्पर्य एक समान वस्तुओं को समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने से है।

उत्तर:

वर्गीकरण

प्रश्न 2.

आँकड़ों को स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे ............... वर्गीकरण कहते हैं।

उत्तर:

स्थानिक

प्रश्न 3.

जब आँकड़ों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर किया जाता है तो उसे ............... वर्गीकरण कहते हैं।

उत्तर:

मात्रात्मक

प्रश्न 4.

............ वर्ग अन्तराल में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है।

उत्तर:

समावेशी

प्रश्न 5.

............... वर्ग अन्तराल में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों का उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता है।

उत्तर:

अपवर्जी

सत्य / असत्य वाले प्रश्ननीचे दिए गए कथनों में सत्य / असत्य कथन छाँटिए:

प्रश्न 1.

वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आँकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जाता है।

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 2.

सतत चर का केवल निश्चित मान हो सकता है।

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 3.

बारम्बारता वितरण अपरिष्कृत आँकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 4.

विविक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारम्बारता सारणी के नाम से जाना जाता है।

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 5.

अपरिष्कृत आँकड़ों से निष्कर्ष निकालने में कम समय एवं कम श्रम लगता है।

उत्तर:

असत्य

मिलान करने वाले प्रश्ननिम्न को सुमेलित कीजिए:

प्रश्न 1.

|

1. संतत चर का उदाहरण |

(अ) कालानुक्रमिक वर्गीकरण |

|

2. विविक्त चर का |

(ब) गुणात्मक वर्गीकरण उदाहरण |

|

3. समय के आधार पर |

(स) क्षेत्रफल व आयतन वर्गीकरण |

|

4. स्थान के आधार पर |

(द) जनसंख्या व कारों की - वर्गीकरण संख्या |

|

5. गुणों के आधार पर |

(य) स्थानिक वर्गीकरण वर्गीकरण |

उत्तर:

|

1. संतत चर का उदाहरण |

(स) क्षेत्रफल व आयतन वर्गीकरण |

|

2. विविक्त चर का |

(द) जनसंख्या व कारों की - वर्गीकरण संख्या |

|

3. समय के आधार पर |

(स) क्षेत्रफल व आयतन वर्गीकरण |

|

4. स्थान के आधार पर |

(द) जनसंख्या व कारों की - वर्गीकरण संख्या |

|

5. गुणों के आधार पर |

(य) स्थानिक वर्गीकरण वर्गीकरण |

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

अपरिष्कृत आँकड़ों को वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

आँकड़ों को व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें सांख्यिकीय विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके।

प्रश्न 2.

समावेशी विधि क्या है?

उत्तर:

समावेशी विधि वह है जिसमें सांख्यिकीय श्रेणी के विभिन्न वर्गों की उच्च सीमा मूल्यों को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है।

प्रश्न 3.

परास ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

उत्तर:

यदि वर्ग अन्तराल समान है तो परास निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे

परास = वर्गों की संख्या x वर्ग अन्तराल

प्रश्न 4.

अपरिष्कृत आँकड़े किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब आँकड़े संगृहित किये जाते हैं तो वे अवर्गीकृत होते हैं, उन्हें अपरिष्कृत आँकड़े कहते हैं।

प्रश्न 5.

निम्न का परास ज्ञात कीजिए 20, 25, 29, 35, 51, 60, 70

उत्तर:

परास = उच्चतम मान - न्यूनतम मान

= 70 - 20

= 50

प्रश्न 6.

वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

वर्गीकरण का तात्पर्य एक समान वस्तुओं को समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने से है।

प्रश्न 7.

अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत आँकड़ों का एक दोष बताइए।

उत्तर:

अपरिष्कृत आँकड़ों से निष्कर्ष निकालने में अधिक समय व अधिक श्रम लगता है।

प्रश्न 8.

कालानुक्रमिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जब आँकड़ों को समय के अनुसार समूहित किया जाता है तो इसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता

प्रश्न 9.

स्थानिक वर्गीकरण क्या है?

उत्तर:

स्थानिक वर्गीकरण के अन्तर्गत आँकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे-देश, राज्य, शहर, जिला, गाँव आदि के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न 10.

संतत चर कौनसे होते हैं?

उत्तर:

संतत चर वह होता है जिसका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है।

प्रश्न 11.

वर्ग मध्य बिन्दु से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

वर्ग मध्य: बिन्दु अथवा वर्ग-चिन्ह किसी वर्ग का मध्य मान है। यह वर्ग की निम्न वर्ग-सीमा तथा उच्च वर्ग-सीमा के बीच होता है।

प्रश्न 12.

वर्ग मध्य बिन्दु या वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

उत्तर:

वर्ग मध्य-बिन्दु या वर्ग चिन्ह उच्च वर्ग सीमा + निम्न वर्ग सीमा

प्रश्न 13.

परास का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

परास चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम मानों के बीच का अन्तर है। दूसरे शब्दों में, सभी वर्ग अन्तरालों का योगफल परास है।

प्रश्न 14.

अपवर्जी विधि क्या है?

उत्तर:

अपवर्जी विधि वर्गों के गठन की ऐसी विधि है जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है।

प्रश्न 15.

एक प्रेक्षण की बारम्बारता का अर्थ बताइए।

उत्तर:

एक प्रेक्षण की बारम्बारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आँकड़ों में कितनी बार वह प्रेक्षण प्रकट होता है।

प्रश्न 16.

बारम्बारता वितरण का एक दोष बताइए।

उत्तर:

बारम्बारता वितरण में वे विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते जो अपरिष्कृत आँकडों में पाए जाते हैं।

प्रश्न 17.

चर को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है?

उत्तर:

दो भागों में:

- संतत चर

- विविक्त चर।

प्रश्न 18.

विविक्त चर किसे कहते हैं?

उत्तर:

विविक्त चर वे चर होते हैं जिनका केवल निश्चित मान हो सकता है।

प्रश्न 19,

गुणात्मक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जब आँकड़ों का वर्गीकरण वर्णनात्मक विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है।

प्रश्न 20.

समावेशी विधि की कोई एक विशेषता बताइए।

उत्तर:

इस रीति में प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा व उससे अगले वर्ग की निचली सीमा समान नहीं होती है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

कालानुक्रमिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

अपरिष्कृत आँकड़ों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जब अपरिष्कृत आँकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस प्रकार के वर्गीकरण को कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में आँकड़ों को समय के सन्दर्भ में जैसे-वर्ष, तिमाही, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक आदि आधारों पर आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब हम तालिका में जनसंख्या के आँकड़े दर्शाते हैं तो वह वर्षों के आधार पर होते हैं, इसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है।

प्रश्न 2.

स्थानिक वर्गीकरण को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

स्थानिक वर्गीकरण के अन्तर्गत आँकड़ों को भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में आँकड़ों को देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न देशों की गेहूँ की उत्पादकता को दर्शाया गया है। यह स्थानिक वर्गीकरण का उदाहरण है।

तालिका विभिन्न देशों में गेहूँ की उपज

विभिन्न देशों में गेहूँ की उपज (2013)

|

देश |

गेहूँ की उपज (किग्रा./एकड़)| |

|

कनाडा |

3594 |

|

चीन |

5055 |

|

फ्रांस |

7254 |

|

जर्मनी |

7998 |

|

भारत |

3154 |

|

पाकिस्तान |

2787 |

प्रश्न 3.

गुणात्मक वर्गीकरण का क्या अभिप्राय चीन

उत्तर:

जब अपरिष्कृत आँकड़ों को गुणों या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण में गुण अथवा विशेषता के होने या न होने के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उन इकाइयों में जिनमें गुण विद्यमान होता है उन्हें एक वर्ग में तथा जिन इकाइयों में वह गुण विद्यमान नहीं होता है, उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। गुण कई प्रकार के होते हैं, जैसेसुन्दरता, जाति, लिंग, स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, ईमानदारी इत्यादि।

प्रश्न 4.

संतत चर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

संतत चर वह होता है जिसका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यह पूर्णाक मान, मान तथा वे मान जो यथातथ भिन्न नहीं हैं, हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र का कद 90 - 150 सेमी. तक बढ़ता है तो उसके कद के मान इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। यह सम्पूर्ण संख्या वाले मान को भी प्रकट कर सकता है जैसे 90 सेमी, 98 सेमी., 100 सेमी 108 सेमी. आदि इसके साथ ही यह भिन्नात्मक मान जैसे 93 85, 102.34 सेमी,149.93 सेमी. आदि भी हो सकते हैं। संतत चर के अन्य उदाहरण भार, समय, दूरी आदि हो सकते हैं।

प्रश्न 5.

विविक्त चर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

विविक्त चर वे चर होते हैं जिनका केवल निश्चित मान हो सकता है। इसके मान केवल परिमित 'उछाल' से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परन्तु इनके बीच कोई मान नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उन छात्रों की संख्या केवल पूर्ण संख्याएँ ही होंगी, अर्थात् उनकी संख्या 40 या 45 या 60 आदि हो सकती है। यह कोई भी भिन्नात्मक मान जैसे 45.5 नहीं हो सकता क्योंकि "आधा छात्र" निरर्थक है। विविक्त चर का मान भिन्न में हो सकता है किन्तु ये दो सन्निकट भिन्नों के बीच नहीं हो सकता।

प्रश्न 6.

10 - 10 के समान वर्गान्तरों का प्रयोग करते हुए अपवर्जी विधि से बारम्बारता वितरण सारणी का निर्माण कीजिए

22, 30, 32, 35, 25, 37, 22, 34, 16, 10, 5, 15,41,39,19,2,31, 25, 36, 27

उत्तर:

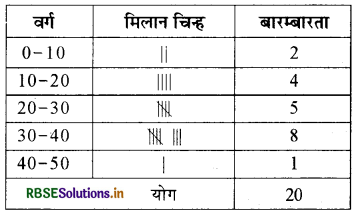

अपवर्जी विधि से बारम्बारता वितरण सारणी

प्रश्न 7.

20 मजदूरों की मजदूरी के निम्न समंकों से 5-5 वर्गान्तरों से अपवर्जी एक समावेशी विधि द्वारा बारम्बारता वितरण सारणियों का निर्माण कीजिए

10, 15, 25, 27, 29, 20, 24, 23, 22, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 18, 16, 15,5,9

उत्तर:

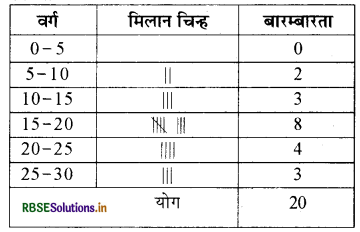

अपवर्जी विधि द्वारा बारम्बारता वितरण सारणी

प्रश्न 8.

निम्न समंकों से आपके स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा के 25 छात्रों की आयु की एक आवृत्ति वितरण अथवा बारम्बारता सारणी का निर्माण कीजिए

15, 16, 16, 17, 18, 18, 17, 15, 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 17, 17, 18, 19, 16, 15

उत्तर:

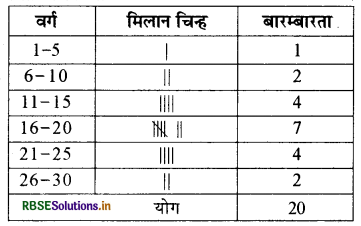

आवृत्ति वितरण सारणी

प्रश्न 9.

बारम्बारता अथवा आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यदि किसी श्रेणी के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके उनको आवृत्ति वितरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि एक ओर मूल्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके, दूसरी ओर प्रत्येक वर्ग के मदों की संख्या (आवत्ति) लिखी जाये तो इसे आवृत्ति अथवा बारम्बारता वितरण कहा जाएगा। अतः आवृत्ति वितरण से तात्पर्य एक ऐसे विशिष्ट प्रस्तुतीकरण से है, जिसमें समूह के विभिन्न मूल्यों की बारम्बारता को चरों के आकार के आधार पर विभाजित किया जाता

प्रश्न 10.

निम्न समंकों के आधार पर आवृत्ति वितरण अथवा बारम्बारता सारणी बनाइए

15, 17, 18, 20, 17, 18, 15, 16, 20, 15, 20, 19, 17, 16, 15

अथवा निम्न व्यक्तिगत श्रेणी को खण्डित श्रेणी में बदलो

आवृत्ति -15, 17, 18, 20, 17, 18, 15, 16, 20, 15, 20, 19, 17, 16, 15

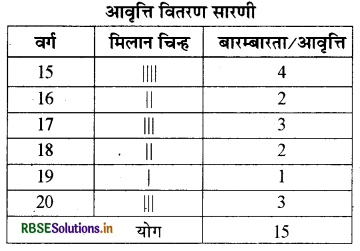

उत्तर:

आवृत्ति वितरण सारणी बनाने हेतु हम सर्वप्रथम आवृत्तियों को आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे। यहाँ इनका आरोही क्रम निम्न प्रकार होगा

15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20

प्रश्न 11.

संक्षेप में आँकड़ों के वर्गीकरण के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आँकड़ों को वर्गीकृत करने के निम्न महत्त्व अथवा लाभ हैं

- वर्गीकरण करने से आँकड़े संक्षिप्त एवं सरल बन जाते हैं।

- आँकड़ों को वर्गीकृत करके उन्हें आकर्षित एवं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

- वर्गीकरण के द्वारा आँकड़ों के विशिष्ट अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं।

- वर्गीकरण के फलस्वरूप आँकड़ों की तुलना करने तथा अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

- वर्गीकरण के कारण आँकड़ों की समरूपता प्रकट होती है तथा वे और अधिक उपयोगी बन जाते हैं।

प्रश्न 12.

वर्ग - सीमा निर्धारण की अपवर्जी विधि की चार विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

- इस विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है।

- इस विधि में आँकड़ों की संततता बनी रहती

- अपवर्जी विधि संतत चर के आँकड़ों के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

- गणना करने के लिए अपवीं वर्ग को समावेशी वर्ग में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 13.

वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए।

उत्तर:

वर्गीकरण: जब आँकड़ों को गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों एवं उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं।

वर्गीकरण के उद्देश्य:

- अपरिष्कृत आँकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाना।

- आँकड़ों की समानता - असमानता स्पष्ट करना।

- आँकड़ों को तुलनीय बनाना।

- आँकड़ों को अधिक उपयोगी बनाना।

- परिष्कृत आँकड़ों को व्यवस्थित करना।

- ऑकड़ों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।

निबन्धात्मक प्रश्न:

(क) सैद्धान्तिक प्रश्न

प्रश्न 1.

वर्गों के गठन की अपवर्जी तथा समावेशी विधि से आप क्या समझते हैं? इन दोनों विधियों की तुलना कीजिए।

उत्तर:

अपवर्जी विधि: अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा का मूल्य समान होता है अर्थात् प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल न होकर उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के मूल्य में शामिल होता

समावेशी विधि: समावेशी विधि में प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा व उससे अगले वर्ष की निचली सीमा समान नहीं होती है अर्थात् प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा के मूल्य उसी वर्ग में शामिल होते हैं।

|

आधार |

अपवर्जी विधि |

समावेशी वर्ग |

|

1. पहचान |

एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। |

समावेशी विधि एक वर्ग की उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। |

|

2. परिवर्तन |

गणना कार्य के लिए अपवर्जी वर्ग को समावेशी वर्ग में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है । |

गणना कार्य के लिए समावेशी वर्ग को सामान्यत: अपवर्जी वर्ग में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। |

|

3. गणन क्रिया |

किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर वाला पद उसी वर्ग में शामिल न किया जाकर उसके अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। |

किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाला पद उसी वर्ग सम्मिलित किया जाता है। |

|

4.उपयुक्तता |

प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग सम्भव है। |

इसका प्रयोग माप पूर्णांकों में होने पर ही किया जाता है। |

प्रश्न 2.

अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आँकड़ों में तुलना कीजिए।

अथवा

अपरिष्कृत तथा परिष्कृत आँकड़ों में तुलना कीजिए।

उत्तर:

अपरिष्कृत तथा परिष्कृत आँकड़ों में तुलना अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत एवं परिष्कृत अथवा वर्गीकृत आँकड़ों में तुलना निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है

- अपरिष्कृत आँकड़े अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं जबकि परिष्कृत आँकड़े व्यवस्थित होते हैं।

- अपरिष्कृत आँकड़े बहुत विशाल होते हैं जबकि परिष्कृत आँकड़े संक्षेप में होते हैं।

- अपरिष्कृत आँकड़ों से सार्थक निष्कर्ष निकालने में बहुत अधिक समय एवं श्रम लगता है जबकि परिष्कृत आँकड़ों से सार्थक निष्कर्ष निकालने में बहुत कम समय एवं परिश्रम लगता है।

- अपरिष्कृत आँकड़ों से सांख्यिकीय विश्लेषण करने में काफी जटिलता आती है जबकि परिष्कृत आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण करने में काफी सरलता रहती है।

- अपरिष्कृत आँकड़ों से कोई सूचना प्राप्त करने में काफी कठिनाई आती है जबकि परिष्कृत आँकड़ों से सूचनाएँ आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं।

- अपरिष्कृत आँकड़ों के आधार पर तुलना करने में काफी जटिलता होती है जबकि परिष्कृत आँकड़ों के आधार पर आसानी से तुलना की जा सकती है।

- परिष्कृत आँकड़ों में समरूपता पाई जाती है जबकि अपरिष्कृत आँकड़ों में समरूपता नहीं पाई जाती है।

प्रश्न 3.

आँकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

आँकड़ों के वर्गीकरण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आँकड़ों को अनेक प्रकार अथवा विधियों से वर्गीकृत किया जा सकता है। आंकड़ों के वर्गीकरण के मुख्य प्रकार अथवा विधियाँ निम्न प्रकार हैं

1.कालानुक्रमिक वर्गीकरण: जब आँकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में आँकड़ों को समय के सन्दर्भ में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, वर्ष आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या को वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह कालानुक्रमिक वर्गीकरण है।

2. स्थानिक वर्गीकरण: स्थानिक वर्गीकरण के अन्तर्गत आँकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के सन्दर्भानुसार होता है। उदाहरण के लिए जब हमें देश के विभिन्न राज्यों के गेहूँ की उत्पादकता की तुलना करनी हो तो हम स्थानिक आधार पर वर्गीकरण करेंगे।

3. गुणात्मक वर्गीकरण: जब आँकड़ों का वर्गीकरण गुणों या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते है। गुणात्मक वर्गीकरण में गुण अथवा विशेषता होने या न होने के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होते हैं उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है तथा जिन इकाइयों में गुण विद्यमान नहीं होता है उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है जैसे वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, लिंग के आधार पर वर्गीकरण, साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण इत्यादि।

4. मात्रात्मक वर्गीकरण: जब तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से मापना सम्भव होता है तो ऐसे तथ्यों को चरमूल्य या संख्या कहा जाता है जैसे-प्राप्तांक, भार, उत्पादन, आय, व्यय, बिक्री आदि। इन चर-मुल्यों या संख्याओं का निश्चित अन्तराल या वर्गान्तरों के अनुसार किया गया वर्गीकरण मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है।

(ख) व्यावहारिक प्रश्न:

प्रश्न 1.

निम्नांकित समंकों को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

उत्तर:

आरोही क्रम-इसमें समंकों को बढ़ते हुए:

|

क्र.सं. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

समंक |

1 |

2 |

2 |

2 |

4 |

4 |

5 |

|

क्र.सं. |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

समंक |

5 |

7 |

7 |

7 |

8 |

10 |

10 |

|

क्र.सं. |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

|

समंक |

10 |

13 |

14 |

14 |

20 |

20 |

|

|

क्र.सं. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

समंक |

20 |

20 |

14 |

14 |

13 |

10 |

10 |

|

क्र.सं. |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

समंक |

10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |

|

क्र.सं. |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

|

समंक |

4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |

प्रश्न 2.

निम्नलिखित असमान वर्गान्तर श्रेणी को समान वर्गान्तर श्रेणी में परिवर्तित कीजिए:

|

वर्ग |

0-2 |

2-5 |

5-8 |

8-10 |

10-14 |

|

आवृत्ति |

2 |

4 |

7 |

8 |

10 |

|

वर्ग |

14-15 |

15-7 |

17-20 |

20-25 |

|

|

आवृत्ति |

13 |

3 |

2 |

1 |

|

उत्तर:

असमान वर्गान्तर श्रेणी को समान वर्गान्तर श्रेणी में परिवर्तन:

|

वर्ग |

आवृत्ति |

|

0-5 |

6(2+4) |

|

5-10 |

15(7+8) |

|

10-15 |

23(10+13) |

|

15-20 |

5(3+2) |

|

20-25 |

1 |

|

|

50 |

प्रश्न 3.

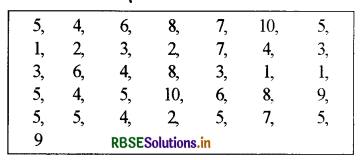

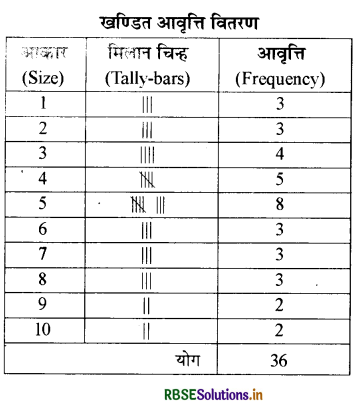

निम्नांकित समंक 36 परिवारों के प्रतिचयन सर्वेक्षण में परिवार के आकार से सम्बन्धित हैं। इन्हें एक खणिडत आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित कीजिए:

उत्तर:

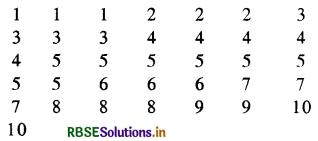

सर्वप्रथम आँकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमायेंगे तथा उसके आधार पर खण्डित आवृत्ति वितरण सारणी बनाएँगे।

आँकड़ों को निम्न प्रकार आरोही क्रम में व्यवस्थित

करें गे:

प्रश्न 4.

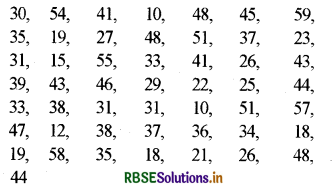

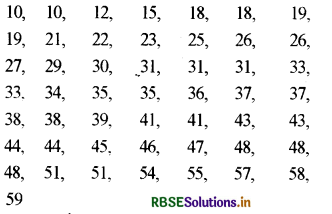

50 विद्यार्थियों द्वारा लेखाशास्त्र के एक प्रश्न-पत्र में प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं:

आरोही क्रम से एक आवृत्ति वितरण तालिका बनाइए जिसका पहला वर्ग 10-19 का हो। (समावेशी विधि )

उत्तर:

सर्वप्रथम हम आँकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे जो निम्न प्रकार हैं:

इन आँकड़ों के आधार पर हम आवृत्ति वितरण सारणी निम्न प्रकार बनाएँगे।

प्रश्न 5.

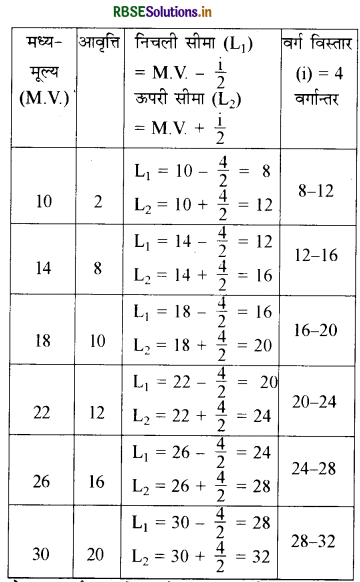

निम्न मध्य-मूल्यों से समान वर्गान्तर वाली श्रेणी बनाइए:

|

मध्य-मूल्यों |

10 |

14 |

18 |

22 |

26 |

30 |

|

वर्गान्तर वाली श्रेणी |

2 |

8 |

10 |

12 |

16 |

30 |

उत्तर:

मध्य-मूल्यों से समान वर्गान्तर वाली श्रेणी:

नोट :

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ग-विस्तार समान होने पर वर्ग-विस्तार में दो का भाग देकर भागफल ज्ञात किया जाता है। भागफल को मध्य मूल्यों (M.V.) में जोड़कर वर्ग की ऊपरी सीमा तथा घटाकर वर्ग की निचली सीमा ज्ञात कर ली जाती है।