RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 2 आँकड़ों का संग्रह

Rajasthan Board RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 2 आँकड़ों का संग्रह Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Economics Important Questions Chapter 2 आँकड़ों का संग्रह

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

आँकड़े संग्रह की जिस विधि में लोगों तक सर्वेक्षक की पहुँच सीमित हो जाती है, वह है।

(अ) वैयक्तिक साक्षात्कार

(ब) टेलीफोन

(स) प्रश्नावली

(द) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(ब) टेलीफोन

प्रश्न 2.

प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(अ) प्रश्नावली बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए

(ब) प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए।

(स) प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए।

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 3.

आँकड़ा संग्रह की आधारभूत विधि है।

(अ) डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना

(ब) व्यक्तिगत साक्षात्कार

(स) टेलीफोन साक्षात्कार

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 4.

व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रमुख दोष है।

(अ)बहुत खर्चीली विधि

(ब) अधिक समय लगाना

(स) उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 5.

डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने की विधि का लाभ।

(अ) कम खर्चीली विधि

(ब) उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं

(स) उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहना

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(अ) कम खर्चीली विधि

प्रश्न 6.

भारत में जनगणना कितने वर्षों के पश्चात् की जाती है।

(अ) 5 वर्षों के पश्चात्

(ब) 10 वर्षों के पश्चात्

(स) 15 वर्षों के पश्चात्

(द) 20 वर्षों के पश्चात्

उत्तर:

(द) 20 वर्षों के पश्चात्

प्रश्न 7.

भारत में जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े कौन प्रस्तुत करता है?

(अ) सेन्सस ऑफ इण्डिया

(ब) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(स) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(अ) सेन्सस ऑफ इण्डिया

प्रश्न 8.

अयादृच्छिक त्रुटियों का उदाहरण है।

(अ) आँकड़ा अर्जन में त्रुटियाँ

(ब) अनुत्तर सम्बन्धी त्रुटियाँ

(स) प्रतिदर्श अभिनति

(द) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(द) उपर्युक्त सभी।

रिक्त स्थान वाले प्रश्ननीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

प्रश्न 1.

................ वे मूल्य होते हैं जिनका मान बदलता रहता है तथा जिन्हें संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है।

उत्तर:

प्राथमिक

प्रश्न 2.

................ आँकड़े वे होते हैं जो कोई व्यक्ति जाँच-पड़ताल या पूछताछ करके एकत्रित करता है।

उत्तर:

प्राथमिक

प्रश्न 3.

वह सर्वेक्षण जिसके अन्तर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे ................ विधि कहा जाता है।

उत्तर:

जनगणना

प्रश्न 4.

................ प्रतिदर्श में समष्टि की सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती हैं।

उत्तर:

अयादृच्छिक

प्रश्न 5.

समष्टि के प्राचल का वास्तविक मूल्य और उसके आकलन के बीच का अन्तर ही ................ त्रुटि कहलाती है।

प्रतिचयन

उत्तर:

सत्य / असत्य वाले प्रश्ननीचे दिए गए कथनों में सत्य / असत्य कथन छाँटिए:

प्रश्न 1.

समष्टि का तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र के आने वाली सभी मदों अथवा इकाइयों से होता है।

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 2.

प्राथमिक आँकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 3.

यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है।

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 4.

अप्रतिचयन त्रुटि तब सामने आती है जब आप समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करते हैं।

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 5.

जनसंख्या संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत् जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है।

उत्तर:

असत्य

मिलान करने वाले प्रश्ननिम्न को सुमेलित कीजिए:

प्रश्न 1.

|

(1) प्रथम बार एकत्र किए गए आँकड़े |

(अ) द्वितीयक आँकड़े |

|

(2) प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त आँकड़े |

(ब) प्राथमिक आँकड़े |

|

(3) सभी तत्वों को शामिल करने वाला सर्वेक्षण |

(स) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन |

|

(4) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन |

(द) सेन्सस ऑफ इण्डिया |

|

(5) जनसंख्या संबंधी आँकड़े एकत्र करने वाली संस्था |

(य) जनगणना |

उत्तर:

|

(1) प्रथम बार एकत्र किए गए आँकड़े |

(ब) प्राथमिक आँकड़े |

|

(2) प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त आँकड़े |

(य) जनगणना |

|

(3) सभी तत्वों को शामिल करने वाला सर्वेक्षण |

(अ) द्वितीयक आँकड़े |

|

(4) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन |

(अ) द्वितीयक आँकड़े |

|

(5) जनसंख्या संबंधी आँकड़े एकत्र करने वाली संस्था |

(द) सेन्सस ऑफ इण्डिया |

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

प्रतिदर्श अपनी उस समष्टि के एक खण्ड या समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं।

प्रश्न 2.

चर किसे कहते हैं?

उत्तर:

चर वे मूल्य होते हैं जिनका मान बदलता रहता है तथा जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता

प्रश्न 3.

आँकड़ों के संग्रह का क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

आँकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है।

प्रश्न 4.

आँकड़ों के कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर:

आँकड़ों के दो प्रकार हैं।

- प्राथमिक आँकड़े

- द्वितीयक आँकड़े

प्रश्न 5.

प्राथमिक आँकड़े किसे कहा जाता है?.

उत्तर:

प्राथमिक आँकड़े वे हैं, जो गणनाकार द्वारा जाँच-पड़ताल या पूछताछ करके एकत्रित किए जाते हैं।

प्रश्न 6.

द्वितीयक आँकड़े किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब किसी दूसरी संस्था द्वारा प्राथमिक आँकड़ों को संगृहीत एवं संशोधित (संवीक्षित एवं सारणीकृत) किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आँकड़े कहते हैं।

प्रश्न 7.

द्वितीयक आँकड़ों का कोई एक लाभ बताइए।

उत्तर:

द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग से समय तथा धन की बचत होती है।

प्रश्न 8.

एक आदर्श प्रश्नावली के कोई एक गुण बताइए।

उत्तर:

प्रश्नावली बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 9.

निम्न प्रश्न को सही कीजिए आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं?

उत्तर:

आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं?

प्रश्न 10.

निम्न प्रश्न को सही कीजिए क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए?

उत्तर:

क्या धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए?

प्रश्न 11.

द्विविध प्रश्न किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या नहीं के रूप में मात्र दो ही विकल्प होते हैं तो इसे द्विविध प्रश्न कहते हैं।

प्रश्न 12.

Cso एवं Nsso का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर:

Cso = केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन Nsso = राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

प्रश्न 13.

प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में एक अन्तर बताइए।

उत्तर:

प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं।

प्रश्न 14.

संगणना अनुसंधान से आप क्या समझते

उत्तर:

जब शोधकर्ता द्वारा समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसे संगणना अनुसंधान कहते हैं।

प्रश्न 15.

प्रतिदर्श सर्वेक्षण के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर:

- यह विधि कम खर्चीली है।

- इस विधि में कम समय लगता है।

प्रश्न 16.

प्रश्नों के दो प्रकार कौनसे हैं?

उत्तर:

- परिमितोत्तर (संरचित)

- मुक्तोत्तर (असंरचित)

प्रश्न 17.

आँकड़ा संग्रह की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- वैयक्तिक साक्षात्कार

- डाक द्वारा सर्वेक्षण।

प्रश्न 18.

वैयक्तिक साक्षात्कार का कोई एक लाभ बताइए।

उत्तर:

इस विधि में अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए अवसर मिल जाता है।

प्रश्न 19.

वैयक्तिक साक्षात्कार विधि के कोई दो दोष बताइए।

उत्तर:

- यह बहुत खर्चीली पद्धति है।

- इस पद्धति में बहुत अधिक समय लगता है।

प्रश्न 20.

जनगणना या पूर्ण जनगणना विधि से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यह सर्वेक्षण की वह विधि है जिसके अन्तर्गत जनसंख्या के सभी तत्त्व शामिल होते हैं।

प्रश्न 21.

डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने की विधि का कोई एक दोष बताइए।

उत्तर:

यह विधि निरक्षरों की स्थिति में उपयोगी नहीं है।

प्रश्न 22.

डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने की विधि के कोई एक लाभ बताइए।

उत्तर:

इस विधि में उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहती है।

प्रश्न 23.

समष्टि का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

समष्टि का तात्पर्य एक अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी मदों अथवा इकाइयों की समग्रता से है।

प्रश्न 24.

यादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है, जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है।

प्रश्न 25.

प्रतिचयन त्रुटि किसे कहते हैं?

उत्तर:

समष्टि के प्राचल का वास्तविक मूल्य और उसके आकलन के बीच का अन्तर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है।

प्रश्न 26.

भारत में सांख्यिकी आँकड़े एकत्र करने वाली राष्ट्रीय स्तर की किन्हीं दो संस्थाओं के नाम बताइए।

उत्तर:

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO)

लघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

प्राथमिक आँकड़ों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

प्राथमिक आँकड़े वे आँकड़े होते हैं जो सर्वेक्षक अथवा गणनाकार जाँच पड़ताल या पूछताछ करके एकत्रित करता है, ये वे आँकड़े होते हैं जिन्हें गणनाकार मूल रूप से पहली बार एकत्र करता है। प्राथमिक आँकड़े प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। उदाहरण हेतु यदि हम कक्षा XI की नई पाठ्यपुस्तक के सम्बन्ध में विद्यालयी छात्र-छात्राओं की राय जानना चाहते हैं तब हम इस सम्बन्ध में कक्षा XI के बच्चों से आँकड़े प्राप्त करेंगे, ये आँकड़े प्राथमिक आँकड़े कहलाएंगे।

प्रश्न 2.

द्वितीयक आँकड़ों से आप क्या समझते

उत्तर:

द्वितीयक आँकड़े वे होते हैं जो किसी दूसरी संस्था द्वारा प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित (संवीक्षित एवं सारणीकृत) किए जाते हैं। द्वितीयक आँकड़े वे आँकड़े होते हैं जो पहले से ही एकत्रित हो चुके होते हैं तथा नया अनुसंधानकर्ता सिर्फ इन आँकड़ों का इस्तेमाल करता है। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोत जैसे सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, पुस्तक आदि से प्राप्त किया जाता है या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है; जैसे - वेबसाइट। द्वितीयक आँकड़ों के उपयोग से समय एवं धन की बचत होती है।

प्रश्न 3.

आँकड़ों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आँकड़े मुख्य रूप से दो प्रकार के होते

- प्राथमिक आँकड़े: प्राथमिक आँकड़े वे आँकड़े होते हैं जो सर्वेक्षक अथवा गणनाकार जाँचपड़ताल या पूछताछ करके एकत्रित करता है, ये वे आँकड़े होते हैं जिन्हें गणनाकार मूल रूप से पहली बार एकत्रित करता है।

- द्वितीयक आँकड़े: द्वितीयक आँकडे वे होते हैं जो किसी दूसरी संस्था द्वारा प्राथमिक आँकड़ों को संगृहित एवं संशोधित किए जाते हैं अर्थात् ये वे आँकड़े होते हैं जो पहले से ही एकत्रित हो चुके होते हैं।

प्रश्न 4.

एक प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय ध्यान रखी जाने वाली किन्हीं चार बातों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- एक प्रश्नावली का आकार उचित होना चाहिए, प्रश्नावली बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए।

- प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरम्भ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए

- प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए।

- प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए ताकि उत्तरदाता शीघ्र सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे।

प्रश्न 5.

क्या एक प्रश्नावली में पूछे गए निम्न प्रश्नों का क्रम सही है

(1) क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है?

(2) क्या आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित रहती है?

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों का क्रम सही नहीं है, इन प्रश्नों को द्विविध रूप में अग्र क्रम में पूछा जाना चाहिए

- क्या आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित रहती है? (हाँ / नहीं)

- क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? (हाँ / नहीं)

प्रश्न 6.

वैयक्तिक साक्षात्कार विधि को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वैयक्तिक साक्षात्कार विधि आँकड़ासंग्रह की महत्त्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षक उत्तरदाता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके प्रश्नावली भरता है तथा उससे आंकड़े संग्रहित करता है। यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। इसमें शोधकर्ता - आमने - सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। जिस कारण सही सूचनाएँ प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है। किन्तु यह विधि खर्चीली है एवं इसमें समय भी अधिक लगता है।

प्रश्न 7.

आँकड़ा संग्रह की डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने वाली विधि को संक्षेप में स्पष्ट ' कीजिए।

उत्तर:

इस विधि में डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर आँकड़े एकत्र किए जाते हैं। जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तारीख तक वापस अवश्य भेज दे। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहुत कम खेचीली होती है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा शोधकर्ता / सर्वेक्षक काफी दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं।

प्रश्न 8.

डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि की प्रमुख कमियाँ बताइए।

उत्तर:

डाके द्वारा सर्वेक्षण की यह कमी है कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं। अतः इसमें प्रश्न की अपनिर्वचन की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त डाक द्वारा सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की संभावना रहती है; क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरा भरे ही लौटाने की या प्रश्नावली को बिल्कुल ही न लौटने की भी संभावना रहती है और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने की भी संभावना रहती है।

प्रश्न 9.

एक आदर्श प्रश्नावली की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

- प्रश्नावली बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए।

- प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरम्भ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए।

- प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए।

- प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए।

- प्रश्न अनेकार्थक नहीं होने चाहिए।

- प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए।

- प्रश्न संकेतक नहीं होने चाहिए।

प्रश्न 10.

आँकड़ा संग्रह की टेलीफोन साक्षात्कार विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

टेलीफोन साक्षात्कार के अन्तर्गत सर्वेक्षक अथवा जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण कर आँकड़े एकत्रित करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ है कि यह वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है तथा इसे कम समय में ही सम्पन्न किया जा सकता है। यह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षक अथवा जांचकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है, जहाँ वैयक्तिक साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर न देने में झिझक महसूस करता है।

प्रश्न 11.

आँकड़ा संग्रह की आधारभूत विधियों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

- वैयक्तिगत साक्षात्कार: इस विधि में शोधकर्ता व्यक्तियों का साक्षात्कार कर प्रश्नावली अथवा अनुसूची में सूचनाएं एकत्र करता है।

- डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना: इसमें सर्वेक्षक लोगों को डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएँ एकत्र करता है।

- टेलीफोन साक्षात्कार: टेलीफोन साक्षात्कार के अन्तर्गत शोधकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है।

प्रश्न 12.

आँकड़ा संग्रह करने की टेलीफोन साक्षात्कार विधि की प्रमुख कमियाँ बताइए।

उत्तर:

आँकड़ा संग्रह की टेलीफोन साक्षात्कार एक महत्त्वपूर्ण विधि है। किन्तु इस विधि की कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास उनके निजी टेलीफोन नहीं होते हैं, अत: उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता। सके साथ टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप से नहीं देखा जा सकता है, जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती हैं।

प्रश्न 13.

आँकड़ा संग्रह की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

उत्तर:

वैयक्तिक साक्षात्कार विधि को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क होता है। सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। इस विधि में गलत व्याख्या तथा गलतफहमी से बचा जा सकता है, साथ ही उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को देख कर कुछ संपूरक सूचनाएँ भी प्राप्त हो सकती हैं।

प्रश्न 14.

डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि के लाभ बताइए।

उत्तर:

- आंकड़ा संग्रह की डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने की विधि काफी सरल है तथा इस विधि में काफी कम खर्चा आता है इस विधि के माध्यम से ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

- इस विधि में काफी कम समय में काफी व्यापक क्षेत्र में प्रश्नावली भेजकर सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

- इस विधि में उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहती है तथा उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- यह विधि संवेदनशील मुद्दों में काफी उचित रहती है।

प्रश्न 15.

जनगणना अथवा पूर्ण गणना सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

वह सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, उसे जनगणना अथवा पूर्ण गणना की विधि कहा जाता है। यदि कुछ साख संस्थाएँ भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या के बारे में अध्ययन की रुचि रखती हैं, तो उन्हें भारत के सभी शहरों एवं गांवों के सभी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, इसे जनगणना या पूर्ण गणना कहा जाएगा। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित करना होता है।

प्रश्न 16.

"प्रतिदर्श का चुनाव समष्टि से बेहतर है।" इस कथन को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

उदाहरण के लिए यदि हमें किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आय के बारे में अध्ययन करना है तो गणना विधि के अनुसार हमें उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता करने के बाद उसका कुल योग करके वहाँ के लोगों की संख्या से भाग देकर वहाँ के लोगों की औसत आय पता करनी होगी।

इस विधि के अन्तर्गत बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि ऐसे करने के लिए हमें भारी संख्या में परिगणकों की नियुक्ति करनी होगी। इसके विकल्प के रूप में हम उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुन कर उनकी आय आसानी से कम समय में पता लगा सकते हैं तथा इसमें समष्टि की तुलना में काफी कम खर्चा आता है।

प्रश्न 17.

सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

उत्तर:

सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रतिदर्श कम खर्च में एवं कम समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। चूंकि प्रतिदर्श समष्टि से छोटा होता है। अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संगृहित की जा सकती हैं। इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की जरूरत होगी, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्य की भली - भाँति निगरानी की जा सकती है।

प्रश्न 18.

यादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है, जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों (प्रतिदर्श) को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसे लाटरी विधि भी कहते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है, जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति। इस विधि द्वारा यदि हमें किसी गांव के 300 परिवारों में से 30 परिवारों को चुनकर उनका अध्ययन करना हो तो हम सभी 300 परिवारों के नामों की पर्चियाँ बनाकर उन्हें आपस में मिला लेंगे तथा उनमें से कोई 30 पर्चियाँ निकालकर 30 परिवारों का चयन करेंगे।

प्रश्न 19.

निर्गम निर्वाचन से आप क्या समझते

उत्तर:

जब देश में चुनाव होते हैं तो टेलीविजन पर चुनाव सम्बन्धी समाचार दिखाए जाते हैं। समाचारों के साथ ही ये लोग इसका पूर्वानुमान भी दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। इसे निर्गम निर्वाचन अथवा ऐग्जिट पोल कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मतदान केन्द्रों से मतदान करके निकले मतदाताओं से यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए पूछा जाता है कि उन्होंने किसे मत दिया है? यहाँ मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आँकड़ों से चुनाव जीतने वालों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है।

प्रश्न 20.

अयादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी अयादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है और इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इन्हें चूँकि प्रायः सर्वेक्षक अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा कोटा के आधार पर चुनता है अत: इसे अयादृच्छिक प्रतिदर्श अथवा प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी गांव से 20 लोगों को चुनना हो तो हम अपनी सुविधा से कोई भी 20 लोग चुन लेंगे।

प्रश्न 21.

प्रतिचयन त्रुटियों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

प्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिदर्श आकलन तथा समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य (जैसे-औसत आय आदि) के बीच अन्तर प्रकट करती है। यह त्रुटि तब सामने आती है जब समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करते हैं। समष्टि के प्राचल (पैरोमीटर) का वास्तविक मूल्य (जिसे हम नहीं जानते) और उसके आकलन (प्रतिदर्श से प्राप्त) के बीच का अन्तर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है। यदि प्रतिदर्श का आकार अधिक बड़ा हो तो प्रतिचयन त्रुटि के परिमाण को कम किया जा सकता है।

प्रश्न 22.

प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में कोई तीन अन्तर बताइए।

उत्तर:

|

आधार |

प्राथमिक समंक/आँकड़े |

द्वितीयक समंक/आँकड़े |

|

1. मौलिकता |

प्राथमिक आँकड़े मौलिक होते हैं। |

द्वितीयक आँकड़े मौलिक नहीं होते हैं। |

|

2. संग्रहण |

प्राथमिक आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर या एजेन्सी के द्वारा कार्यक्षेत्रों में एकत्र किया जाता है। |

द्वितीयक आँकड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में संकलित किए हुए होते हैं। |

|

3. समय, धन एवं मानवीय श्रम |

प्राथमिक आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक श्रम, धन व समय की आवश्यकता होती है। |

द्वितीयक आँकड़ों में समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। |

|

4. उदाहरण |

किसी शोध हेतु प्रश्नावली की सहायता मौलिक आँकड़े एकत्र करना। |

किसी शोध हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग करना। |

प्रश्न 23.

प्रश्नावली तथा अनुसूची में अन्तर बताइए।

उत्तर:

प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा करती है तथा यह प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाती है, प्रश्नावली में आवश्यक जानकारी उत्तरदाता द्वारा ही भरी जाती है। अनुसूची भी प्रश्नावली की भाँति अध्ययन हेतु चुने गए विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की सूची होती है; परन्तु प्रगणक इसे स्वयं अपने साथ अध्ययन क्षेत्र में ले जाता है एवं इसमें सम्मिलित प्रश्नों की सहायता से सूचनादाता से सूचनाएँ प्राप्त कर स्वयं अनुसूची में भरता

प्रश्न 24.

जनगणना अथवा पूर्ण गणना विधि के गुण बताइए।

उत्तर:

- पूर्ण गणना विधि के द्वारा पक्षपात की भावना कम रहती है। क्योंकि सभी मदों को सम्मिलित कर आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं।

- पूर्ण गणना विधि एक गहन विधि है। इस विधि के अन्तर्गत हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।

- यह विधि विश्वसनीय है तथा शुद्धता का स्तर ऊँचा होता है; क्योंकि इसमें समष्टि की सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है।

- इस विधि के उपयोग से विभिन्न मदों की विशेषताओं का अध्ययन आसानी से हो जाता है।

- इस विधि का प्रयोग मिश्रित मदों के अनुसंधान के लिए अति उपयुक्त है।

प्रश्न 25.

समष्टि सर्वेक्षण तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण में कोई तीन अन्तर बताइए।

उत्तर:

- समष्टि सर्वेक्षण में प्रत्येक समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रतिदर्श सर्वेक्षण में समष्टि की कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है।

- समष्टि सर्वेक्षण अधिक खर्चीली, अधिक समय लेने वाली तथा अधिक मेहनत वाली विधि है, जबकि इसके विपरीत प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि कम खर्चीली, कम समय लेने वाली तथा कम मेहनत वाली विधि है।

- समष्टि सर्वेक्षण विधि से निकाले गए निष्कर्ष शद्ध एवं अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि से निकाले गए निष्कर्ष अपेक्षाकृत कम शुद्ध एवं कम विश्वसनीय होते हैं।

प्रश्न 26.

सेन्सस ऑफ इंडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

सेन्सस ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो जनसंख्या सम्बन्धी पूर्ण एवं सतत जननांकिकीय आँकड़े उपलब्ध करवाती है। यह संस्था जनगणनाओं के अन्तर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं जैसे - आकार, जन्मदर, मृत्युदर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण आदि। सेंसस ऑफ इण्डिया प्रत्येक दस वर्ष में भारत की जनगणना करता है।

प्रश्न 27.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या कार्य है?

उत्तर:

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों हेतु की गई है। यह संगठन बारी - बारी से निरन्तर सर्वेक्षण करता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आँकड़े समय - समय पर विभिन्न रिपोर्टो एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका 'सर्वेक्षण' में प्रकाशित किए जाते हैं। ये आँकड़े मूलत: सामाजिक - आर्थिक मुद्दों पर होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, रोजगार, विनिर्माण, बेरोजगारी, सेवा क्षेत्रक के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि पर भी अनुमानित आँकड़े उपलब्ध कराता है।

प्रश्न 28.

किन्हीं दो बहुविकल्पी प्रश्नों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

(1) आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं?

(अ) 200 रुपये से कम

(ब) 201 से 500 रुपये तक

(स) 501 से 1000 रुपये तक

(द) 1000 रुपये से अधिक

(2) आप कोई भी नई फिल्म किसके साथ देखना पसन्द करते हैं?

(अ) अकेले

(ब) परिवार के साथ

(स) दोस्तों के साथ

(द) सहपाठियों के साथ।

निबन्धात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

प्रश्नावली किसे कहते हैं? एक प्रश्नावली तैयार करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?

उत्तर:

प्रश्नावली: प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा करती है तथा यह प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाती है। प्रश्नावली में आवश्यक जानकारी उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली सरल, बोधगम्य, क्रमबद्ध तथा सारगर्भित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसके द्वारा प्रगणकों द्वारा आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्नावली तैयार करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातें-किसी प्रश्नावली को तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(1) संक्षिप्त प्रश्नावली: प्रश्नावली अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए। आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए किन्तु प्रश्न इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि पर्याप्त सूचना ही प्राप्त ना हो सके।

(2) प्रश्नों की क्रमबद्धता: प्रश्नावली में प्रश्नों को एक सुनिश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरम्भ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्नों का क्रम सही होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ-क्या आप विवाहित हैं? यदि हाँ तो आपके कितनी सन्तान हैं? यदि इन प्रश्नों का क्रम उलट दिया जाए तो यह क्रम अत्यन्त अनुचित होगा।

(3) यथातथ्य एवं स्पष्ट प्रश्न: प्रश्नावली में लिए गए प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि उत्तरदाता को उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं आए। प्रश्नों की भाषा में शब्दों का चयन बहुत ही सोच-समझकर करना चाहिए ताकि उत्तरदाता को प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए।

(4) प्रश्नों की स्पष्टता: प्रश्नावली में प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए ताकि उत्तरदाता शीघ्र, सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे। प्रश्न इतने अधिक लम्बे एवं जटिल नहीं होने चाहिए कि उत्तरदाता को समझ ही न आए।

(5) दोहरी नकारात्मकता वाले प्रश्न: प्रश्नावली में प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को 'क्या आप नहीं' से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्वाग्रह - ग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना हो सकती है।

(6) संकेतक प्रश्न: प्रश्नावली में प्रश्न संकेतक नहीं होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिल सके। संकेतक प्रश्नों के कारण सही तथ्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। साथ ही प्रश्न से उत्तर के विकल्प का भी संकेत नहीं मिलना चाहिए।

प्रश्न 2.

यदि कोई समाचार पत्र प्रकाशक अपना नया समाचार पत्र राजस्थान में पहली बार जयपुर शहर में प्रकाशित करना चाहता है। इस हेतु वह जयपुर में समाचार पत्र की मांग तथा उसके स्वरूप का विश्लेषण करना चाहता है। इस हेतु एक प्रश्नावली बनाइये जिससे प्रकाशक का उद्देश्य पूरा हो सके।

उत्तर:

प्रश्नावली

1. आपका नाम ...........

2. आपका लिंग (कृपया सही का निशान लगाएँ)

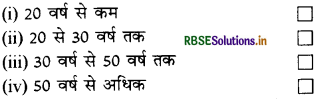

3. आपकी आयु (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएँ)

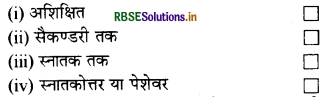

4. आपकी शिक्षा का स्तर (कृपया सही का निशान लगाएँ)

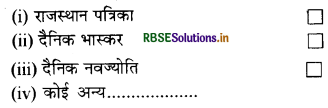

5. आप कौनसा समाचार पत्र पढ़ते हैं ? (कृपया का निशान लगाएँ।)

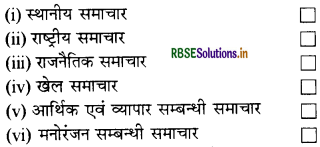

6. आप समाचार पत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की खबरों को पढ़ते हैं? (कृपया उपयुक्त विकल्पों पर सही का निशान लगाएँ।)

7. क्या आप अपने समाचार पत्र को बदलना पसन्द करेंगे?

8. क्या आपके समाचार पत्र का मूल्य उचित है? (हाँ / नहीं )

9. क्या आप समाचार पत्र में रंगीन पृष्ठ चाहते हैं? (हाँ / नहीं )

10. यदि कोई नया समाचार पत्र बाजार में आए तो उसमें आप क्या विशेषता चाहेंगे? (अपना सुझाव लिखें।)

...................................................................................

...................................................................................

प्रश्न 3.

आँकड़ा संग्रह की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आँकड़ा संग्रह की विभिन्न विधियाँ आँकड़ा संग्रह मुख्य रूप से प्रश्नावली या अनुसूची की सहायता से किया जाता है। आँकड़ा संग्रह की मुख्य रूप से तीन विधियाँ हैं।

(1) वैयक्तिक साक्षात्कार: वैयक्तिक साक्षात्कार आँकड़ा संग्रह की एक महत्त्वपूर्ण विधि है। इस विधि में शोधकर्ता लोगों का साक्षात्कार कर प्रश्नावली अथवा अनुसूची में सूचनाएँ एकत्रित करता है। यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता हो।

इसमें शोधकर्ता आमने - सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। वैयक्तिक साक्षात्कार में सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क होता है। सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके।

(2) डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना: जब सर्वेक्षण के आँकड़ों को डाक द्वारा संगृहित किया जाता है, तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तारीख तक वापस अवश्य भेज देवें।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहुत कम खर्चीली विधि है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा सर्वेक्षक काफी दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सकता है जो संभवतः व्यक्ति या टेलीफोन की पहुँच से भी बाहर हो सकते हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। आजकल ऑन लाइन सर्वेक्षण या संक्षिप्त संदेश सेवा (SMS) द्वारा सर्वेक्षण काफी लोकप्रिय हो रहा है।

(3) टेलीफोन साक्षात्कार: टेलीफोन साक्षात्कार के अन्तर्गत जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ यह है कि यह वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है तथा इसे कम समय से सम्पन्न किया जा सकता है। यह प्रश्नों को स्पष्ट कर जाँचकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। टेलीफोन साक्षात्कार उन विषयों में अधिक बेहतर है जहाँ वैयक्तिक साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है।

प्रश्न 4.

प्रतिदर्श सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः प्रतिदर्श सर्वेक्षण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

उत्तर:

समष्टि सर्वेक्षण का तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी समग्न की मदों अथवा इकाइयों को शामिल करने से होता है; किन्तु सभी इकाइयों के आधार पर सर्वेक्षण करना अत्यन्त जटिल होता है। अतः हम उस समष्टि में से प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं।

प्रतिदर्श उस समष्टि के एक खण्ड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएँ प्रदान कराने में सक्षम होता है। प्रतिदर्श के अन्तर्गत समष्टि में से एक समूह का चुनाव कर लिया जाता है तथा उसका सर्वेक्षण कर परिणाम निकाले जाते हैं।

वर्तमान में अधिकांश सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। सांख्यिकी में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रतिदर्श कम खर्च में एवं कम समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श, चूंकि समष्टि से छोटा होता है अतः सघन पूछताछ द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएँ संगृहित की जा सकती हैं। इसके लिए कम परिगणकों की ही जरूरत होगी, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्य की निगरानी भी अच्छी तरह की जा सकती है।

प्रश्न 5.

प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं? प्रतिदर्श चयन के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रतिदर्श: कोई प्रतिदर्श उस समष्टि के एक खण्ड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। एक आदर्श प्रतिदर्श (प्रति निधि प्रतिदर्श) सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है।

प्रतिदर्श चयन की विधियाँ: प्रतिदर्श चयन की दो प्रमुख विधियाँ हैं। इनका विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार है।

(1) यादृच्छिक प्रतिचयन: यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है, जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों (प्रतिदर्श) को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस विधि को लाटरी विधि के नाम से भी जाना जाता है।

यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है, जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति । मान लीजिए हमें एक गांव के 400 परिवारों में से 40 परिवारों का सर्वेक्षण हेतु चयन करना हो तो ऐसी स्थिति में हम सभी 400 परिवारों के नामों की पर्चियाँ बनाएँगे तथा उन सभी पर्चियों को आपस में मिलाएंगे तथा इन सभी पर्चियों में से कोई भी 40 पर्चियाँ चुनकर उन परिवारों का सर्वेक्षण कर आँकड़े एकत्र करेंगे। यही यादृच्छिक प्रतिचयन है।

(2) अयादृच्छिक प्रतिचयन: किसी अयादृच्छिक प्रतिचयन में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएँ नहीं होती हैं और इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें प्रायः सर्वेक्षक अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा कोटा के आधार पर चुनता है।

अतः इसे अयादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। मान लीजिए हमें एक गाँव के 400 परिवारों में से सर्वेक्षण हेतु 40 परिवारों का चुनाव करना हो तो हम अपनी सुविधा एवं निर्णय से कोई भी 40 परिवार चुन लेंगे चाहे तो हम अपने परिचितों के परिवार चुन सकते हैं, चाहे हम अपने स्वयं के रिश्तेदारों के परिवारों का चयन कर सकते हैं।

प्रश्न 6.

प्रतिचयन त्रुटियों को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रतिचयन त्रुटियाँ-प्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिदर्श आकलन तथा समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य (जैसे - औसत आय आदि) के बीच अन्तर प्रकट करती है। यह त्रुटि तब सामने आती है जब आप समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करते हैं। समष्टि के प्राचल (पैरामीटर) का वास्तविक मूल्य (जिसे हम नहीं जानते) और उसके आकलन (प्रतिदर्श से प्राप्त) के बीच का अन्तर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है। यदि प्रतिदर्श का आकार अधिक बड़ा हो तो प्रतिचयन त्रुटि के परिमाण को कम किया जा सकता है।

उदाहरण

प्रतिचयन त्रुटियों को राजस्थान के 5 कृषकों की आमदनी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यदि राज्य में 5 कृषकों की आमदनी क्रमश: 500, 550, 600, 650, 700 है।

यदि हम समष्टि (पांचों कृषक) का औसत ज्ञात करें तो वह निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगाऔसत आमदनी

500 + 550 + 600 + 650 + 700

औसत आमदनी

\(=\frac{500+550+600+650+700}{5}\)

\(=\frac{3000}{5}\)

= 600

यदि हम दो व्यक्तियों का ऐसा प्रतिदर्श का चुनाव करें जिनकी आमदनी 500 एवं 600 हो तो उन प्रतिदर्शी का औसत निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा

\(=\frac{500+600}{2}=\frac{1100}{2}\)

= 550

उक्त उदाहरण में प्रति चयन त्रुटि निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी =

= असली मान - आकलन

= 600 - 550

= 50

प्रश्न 7.

अप्रतिचयन त्रुटियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

अप्रतिचयन त्रुटियाँ: अप्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है; किन्तु अप्रतिचयन त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए? अयादृच्छिक त्रुटियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं।

(1) आँकड़ा अर्जन में त्रुटियाँ: आँकड़ा अर्जन की त्रुटियाँ उत्तरदाता से प्राप्त उत्तर को रिकार्ड करते समय पैदा होती हैं। मान लीजिए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कक्षा की विभिन्न मेजों की लम्बाई मापने के लिए कहता है तब फोते में अन्तर, छात्रों की लापरवाही आदि के कारण सभी छात्रों द्वारा लिए गए माप में अन्तर आ सकता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न छात्रों द्वारा लिए गए माप को लिखने में भी त्रुटि हो सकती है तथा साथ ही इन मापों की आगे गणना करने में भी त्रुटि हो सकती है। कई बार संख्याओं को लिखने में भी त्रुटि हो जाती है जैसे जाँचकर्ता 19 की जगह 91 कर देवे तो त्रुटि हो जाएगी।

(2) अनुत्तर संबंधी त्रुटियाँ: अनुत्तर सम्बन्धी त्रुटियों की संभावना तब होती है, जब साक्षात्कारकर्ता प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से सम्पर्क नहीं स्थापित कर पाता है या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श प्रेक्षण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता है।

(3) प्रतिदर्श अभिनति: प्रतिदर्श अभिनति (पूर्वाग्रह) की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना ऐसी हो कि उसके अन्तर्गत समष्टि से कुछ ऐसे सदस्यों के सम्मिलित होने की संभावना नहीं है, जिन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाना चाहिए था।

प्रश्न 8.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) पर एक लेख लिखिए।

उत्तर:

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो भारत में कई प्रकार के आँकड़ों को संगृहित करने का कार्य करती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की गई थी। यह संगठन बारी-बारी से निरन्तर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय-समय पर विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं।

इस संगठन द्वारा संगृहित आँकड़े मूलतः सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर होते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालयी नामांकन, शैक्षिक सेवाओं का समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं क्षेत्रकों के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु - देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समपयोजन आदि पर भी अनुमानित आँकडे उपलब्ध कराता है। इसका 60वाँ क्रमिक सर्वेक्षण (जनवरी - जून 2004) रुग्णता और स्वास्थ्य रक्षा के विषय में था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का (NSS) का 68वाँ क्रमिक सर्वेक्षण (2011 - 12) उपभोक्ता व्यय पर था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी आयोजन करता है। यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी खुदरा कीमतों का संग्रह आदि भी करता है।