RBSE Solutions for Class 12 Political Science Chapter 1 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 12 Political Science Chapter 1 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ Textbook Exercise Questions and Answers.

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 12 Political Science in Hindi Medium & English Medium are part of RBSE Solutions for Class 12. Students can also read RBSE Class 12 Political Science Important Questions for exam preparation. Students can also go through RBSE Class 12 Political Science Notes to understand and remember the concepts easily. The satta ke vaikalpik kendra notes in hindi are curated with the aim of boosting confidence among students.

RBSE Class 12 Political Science Solutions Chapter 1 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

RBSE Class 12 Political Science राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ InText Questions and Answers

क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

(पृष्ठ संख्या 8)

प्रश्न 1.

अच्छा तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे 'पूर्वी' बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले. बंगाल को 'पश्चिमी' बंगाल कहा जाता है।

उत्तर:

देश के विभाजन से पूर्व बंगाल प्रान्त को दो भागों में बाँटा गया, जिसका एक भाग पूर्ती नंगाल (वर्तगान में बांग्लादेश कहा जाता था। सन् 1971 में जिया - उर - रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ तथा बंगाल का दूसरा भाग जो भारत में है उसे पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है।

(पृष्ठ संख्या 14)

प्रश्न 2.

खोज - बीन: श्वेता ने गौर किया था कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसने नाना से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बँटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। उनके माता - पिता मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपाकर रखा। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे-सम्बन्धियों का पता-ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच - बचा के सीमा पार कर भारत पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने नई जिन्दगी शुरू की। क्या आपने भी ऐसा ही कोई वाकया सुना है। अपने दादा - दादी अथवा इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए कि आजादी के दिन क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया था, बँटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आजादी से इन लोगों को क्या अपेक्षाएँ थीं? कम - से - कम ऐसे दो वाकयों को लिखिए।

उत्तर:

भारत: पाकिस्तान विभाजन के समय की त्रासदी का जो दर्द लोगों को महसूस हुआ उसे अपने कई रिश्तेदारों व मित्रों से मैंने सुना। जैसा उनके दादा-दादी या नाना-नानी ने बतलाया ऐसे दो वाक्ये इस प्रकार हैं।

(i) जुम्मेद खान और सोमनाथ शर्मा जी के परिवार में बिल्कुल दो भाइयों जैसा प्रेम था। खान साहब के घर की ईद और शर्मा जी के घर की दीपावली दोनों परिवार खूब धूमधाम से मनाते थे। यहाँ तक कि एक परिवार में कोई बीमार होता तो दूसरे परिवार के लोग खाना तक छोड़ देते थे। विभाजन के समय जुम्मेद खान को पाकिस्तान जाना पड़ा। आँखों से बहते आँसू थमते न थे। शर्माजी की पत्नी की हालत तो बहुत खराब हो गयी। कई दिनों तक बीमार रहीं। दोनों परिवार एक - दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहे। यह थी दो परिवारों के बिछुड़ने की त्रासदी।

(ii) एक और वाक्या जो कृष्णा की दादी ने सुनाया। दादी के कोई भाई नहीं था। दादी बचपन से पड़ोस में रहने वाले असगर अली को अपना मुँह बोला भाई मानती थी। रक्षाबंधन के त्योहार का असगर अली को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय असगर अली को अपने परिवार सहित पाकिस्तान जाना पड़ा। कृष्णा की दादी पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। रक्षाबंधन के दिन वे थाली सजाती और असगर के आने की बाट जोहती रहतीं। उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। उन्होंने असगर के नाम की एक-एक साल की राखियों को इकट्ठा कर बहुत संभाल कर रखा। वास्तव में असगर अली भी जब रक्षाबंधन पर अपनी कलाई पर अपनी बहन की राखी नहीं देखते होंगे तो उनकी आँखें भी नम हुए बिना नहीं रहती होंगी।

(पृष्ठ संख्या 15)

प्रश्न 3.

क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बँटवारे को खत्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ।

उत्तर:

जर्मनी की तरह भारत एवं पाकिस्तान के बँटवारे को समाप्त करना या दोनों देशों का एकीकरण करना असंभव कार्य है क्योंकि दोनों देशों के विभाजन की परिस्थितियों में बहुत अन्तर है। भारत के विभाजन का मूल कारण 'धर्म' था अर्थात् भारत व पाकिस्तान का विभाजन 'धार्मिक' आधार पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरवाद की भावना प्रमुख थी। वहीं दूसरी ओर जर्मनी के विभाजन का आधार आर्थिक कारण व संकीर्ण विचारधारा थी।

प्रश्न 4.

क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक-दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीख जाएँ?

उत्तर:

हाँ, यह बेहतर होगा कि हम एक-दूसरे (भारत-पाकिस्तान) को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना. सीख जाएँ। यह राष्ट्रों के मध्य आपसी सम्बन्धों में सुधार की प्रथम शर्त मानी जाती है।। भारत-पाकिस्तान के मध्य तनाव का मुख्य कारण दोनों देशों का एक - दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का न होना एवं पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना व भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करना है। पाकिस्तान भारत विरोधी नीति को त्यागे तभी दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में मधुरता आ सकती है।

(पृष्ठ संख्या 18)

प्रश्न 5.

मैं सोचता हूँ कि आखिर उन सैकड़ों राजा - रानी, राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा? आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा?

उत्तर:

रियासतों के एकीकरण के पश्चात् इन रियासतों के राजा, महाराजाओं के जीवन निर्वाह हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष सहायता देने का प्रावधान किया गया जिसमें इनको प्रति वर्ष विशेष सहायता राशि 'प्रिवीपर्स' के रूप में देने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 1970 तक रही। इसके पश्चात् ये व्यक्ति अपना जीवन आम नागरिक की भाँति व्यतीत कर रहे हैं। उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाने के कारण वे अपने को ठगा सा महसूस करने लगे होंगे। उन्हें राजसत्ता प्राप्ति के समय से ही वैभव-विलासितापूर्ण जीवन में रहने की आदत थी। उनका समस्त कार्य आदेश देने पर ही हो जाता था। परन्तु आम नागरिक बनने के बाद उन्हें सामान्य जनता की तरह ही अपने कार्य करने पड़े होंगे। वैभव-विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर उन्हें नए प्रकार के सामान्य जीवन को अपनाने में अत्यन्त कष्ट का अनुभव हुआ होगा तथा अपना राजपाट छिनने का दुःख भी हुआ होगा।

(पृष्ठ संख्या 20)

प्रश्न 6.

मानचित्र (पाठ्य - पुस्तक के पृष्ठ - 20) को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

(i) स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के अंग थे?

(अ) गुजरात

(ब) हरियाणा

(स) मेघालय

(द) छत्तीसगढ़।

(ii) देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम बताएँउत्तर

(अ) पंजाब

(ब) पश्चिम बंगाल। (तत्कालीन बंगाल)

(iii) दो ऐसे राज्यों के नाम बताएँ जो पहले संघ-शासित राज्य थे।

(अ) गुजरात बंबई राज्य (महाराष्ट्र) का अंग था।

(ब) हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था।

(स) मेघालय असम राज्य का अंग था।

(द) छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग था।

उत्तर:

(अ) गोवा

(ब) अरुणाचल प्रदेश।

(पृष्ठ संख्या 23)

प्रश्न 7.

संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले एक-चौथाई है लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 98,33,520 वर्ग किमी. है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा विशाल देश है। यह विश्व के विशालतम औद्योगिक उत्पादकों में से एक है तथा विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ के प्रत्येक राज्य का अपना-अपना संविधान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. है। यह विश्व का सातवाँ विशालतम देश है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले एक-चौथाई है तथा वहाँ 50 राज्य हैं, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के मुकाबले बहुत अधिक है। वहीं दूसरी ओर भारत एक विकासशील राष्ट्र है और यहाँ जनसंख्या का दबाव भी बहुत अधिक है।

अतः यहाँ 100 से भी ज्यादा राज्य नहीं हो सकते क्योंकि राज्यों के लिए जनसंख्या ही नहीं वरन् पर्याप्त क्षेत्रफल, आर्थिक संसाधन, सभ्यता व संस्कृति, भाषा, शैक्षणिक स्तर तथा निश्चित भू-भाग भी होने चाहिए। भारत में विभिन्न भाषा व संस्कृति के लोग निवास करते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राज्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाये तो देश में क्षेत्रवाद एवं पृथकतावाद की भावना तीव्र गति से बढ़ सकती है जो देश की एकता व अखण्डता के लिए खतरा होगा। अतः भारत में 100 से भी अधिक राज्यों का होना ठीक नहीं होगा।

RBSE Class 12 Political Science राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

भारत - विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन - सा कथन गलत है।

(अ) भारत - विभाजन “द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त" का परिणाम था।

(ब) धर्म के आधार पर दो प्रान्तों-पंजाब और बंगाल का बँटवारा हुआ।

(स) पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी।

(द) विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

उत्तर:

(द) विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला - बदली होगी।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित सिद्धान्तों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें।

(अ) धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण (1) पाकिस्तान और बांग्लादेश

(ब) विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण (2) भारत और पाकिस्तान

(स) भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन (3) झारखण्ड और छत्तीसगढ़

(द) किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों (4) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का सीमांकन

उत्तर:

(अ) → 2, (ब) → 1, (स) → 4, (द) → 3.

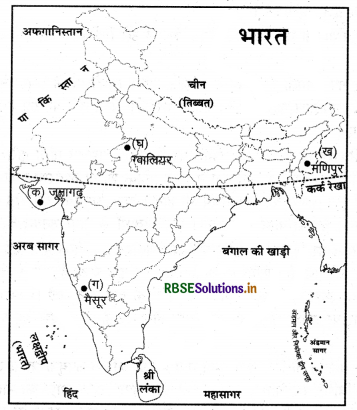

प्रश्न 3.

भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए (जिसमें राज्यों की सीमाएँ दिखाई गई हो) और नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिह्नित कीजिए।

(अ) जूनागढ़

(ब) मणिपुर

(द) ग्वालियर

उत्तर:

प्रश्न 4.

नीचे दो तरह की राय लिखी गई हैंविस्मय : रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इन्द्रप्रीत: यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। इसमें बल प्रयोग भी हुआ था जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशविरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?

उत्तर:

(i) विस्मय की राय पर विचार: देशी रियासतों का विलय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रायः लोकतांत्रिक रीति से ही हुआ क्योंकि 565 में से केवल चार-पाँच रजवाड़ों ने ही भारतीय संघ में सम्मिलित होने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी। इनमें से भी कुछ शासक जनमत तथा जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रजवाड़ों के विलय से पूर्व वहाँ का शास अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था तथा रजवाड़ों के शासक भी अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने हेतु तैयार नहीं थे। विस्मय का विचार तार्किक व वास्तविकता के अधिक निकट है क्योंकि लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत जो चुनावी प्रक्रिया हुई वह सम्पूर्ण देश में समान रूप से क्रियान्वित हुई।

(ii) इन्द्रप्रीत की राय पर विचार: इन्द्रप्रीत का विचार इस दृष्टि से उचित है क्योंकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है तथा इन देशी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करने हेतु आम सहमति प्राप्त की गयी थी तथा बल का प्रयोग केवल हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों के विलय के मामले में हुआ। इसका प्रमुख कारण यह था कि इन दोनों रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। दोनों रियासतों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इससे भारत की एकता व अखण्डता को हमेशा खतरा बना रहता अतः दोनों रियासतों के मामले में बल प्रयोग किया गया था। यह बल प्रयोग इन रियासतों की जनता के विरुद्ध न होकर वहाँ के शासक वर्ग के विरुद्ध था। भारत में एक समान लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने हेतु यह आवश्यक था। इस सहमति के लिए कोई भी तरीका प्रयोग किया गया हो परन्तु उद्देश्य यही था कि समय के साथ - साथ सभी राज्य और देसी रियासतें राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएँ।

प्रश्न 5.

नीचे अगस्त 1947 के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यन्त भिन्न हैं।

आज आपने अपने सर पर काँटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा ..... आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा ...... अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। ........ मोहनदास करमचंद गाँधी ....... भारत आज़ादी की जिंदगी के लिए जागेगा ...... हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएँगे ...... आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिन्दुस्तान अपने को फिर से पा लेगा ...... आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं ..... जवाहरलाल नेहरू इन दो बयानों से राष्ट्र - निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आपको कौन-सा एजेंडा जंच रहा है और क्यों?

उत्तर:

सन् 1947 में दिए गए उपर्युक्त दोनों कथन क्रमश: राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता मोहनदास करमचंद गाँधी तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के हैं। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने हेतु अपने उत्कृष्ट विचार प्रकट किएं।

मोहनदास करमचंद गाँधी (महात्मा गाँधी) के बयान पर विचार: महात्मा गाँधी द्वारा दिए गए बयान में गाँधीजी ने देश की जनता को चुनौती दी है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय होगा तथा इन दलों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष भी होगा। अतः नागरिकों को अब अधिक विनम्र और धैर्यवान बनना होगा तथा इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य से काम लेना होगा। निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देनी होगी। जवाहरलाल नेहरू के बयान पर विचार : वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए वक्तव्य में भारत की स्वतंत्रता पर हर्षोल्लास की भावना व्यक्त की गयी है क्योंकि पराधीनता का सूर्य डूब चुका है और स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हो गया है।

भारत के दुर्भाग्य की दासता अब खत्म हो जाएगी तथा संभावनाओं के द्वार खुल जाएँगे। आजादी का जश्न देश के विकास का पहला कदम है। इसी के आधार पर नवीन भारत का पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जो आत्म-निर्भर एवं स्वाभिमानी बनेगा। उपर्युक्त दोनों एजेंडों में से महात्मा गाँधीजी द्वारा दिया गया एजेंडा अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि देश में लोकतांत्रिक शासन का उदय होगा, साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों का भी उदय होगा। सत्ता प्राप्ति का मोह, विभिन्न प्रकार के लोभ-लालच, भ्रष्टाचार व स्वार्थपरता को जन्म दे सकता है।

धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर जनता में फूट डाली जा सकती है तथा हिंसा भी हो सकती है। इसलिए गाँधीजी ने देश की जनता को विनम्र और धैर्यवान बनने के लिए कहा है ताकि कोई उनकी भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। साथ ही जनता उसी व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंपे जिसमें कुशल नेतृत्व की क्षमता हो। आज वास्तव में भारत में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं तथा नागरिकों को स्वयं अपना मार्ग निश्चित करना है ताकि देश एक विकसित व सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ सके।

प्रश्न 6.

भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है?

उत्तर:

नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता में पूर्ण विश्वास रखते थे, वे धर्म विरोधी या नास्तिक नहीं थे। उनकी धर्म सम्बन्धी धारणा संकुचित न होकर अधिक व्यापक थी। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए। ये तर्क इस प्रकार हैं। “अनेक कारणों की वजह से हम इस भव्य तथा विभिन्नता से भरपूर देश को एकता के सूत्र में बाँधे रखने में सफल हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे संविधान निर्माण तथा उनका अनुकरण करने वाले महान नेताओं की बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता है। यह बात कम महत्त्व की नहीं है कि भारतीय स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष हैं और हम प्रत्येक धर्म का अपने दिल से आदर करते हैं।

भारतवासियों की भाषायी तथा धार्मिक पहचान चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी भाषायी तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस तथा कठोर व्यवस्था को उन पर थोपने के लिए प्रयत्न नहीं करते। हमारे लोग इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि जब तक हमारी विविधता सुरक्षित है, हमारी एकता भी सुरक्षित है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ऋषियों ने यह उद्घोषित किया था कि समस्त विश्व एक कुटुम्ब है।" नेहरू जी की उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नांकित तर्क हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

(i) नेहरू जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि भारत एक धर्म: निरपेक्ष राष्ट्र है तथा प्राचीन काल से ही भारत में समय - समय पर विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले जनसमूह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आते रहे हैं। नेहरू जी के शब्दों में, भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि भारत के मस्तिष्क की विश्व में बहुत मान्यता है जिसके कारण भारत विदेशी प्रभावों को आमंत्रित करता है और इन प्रभावों की अच्छाइयों को एक सुसंगत तथा मिश्रित बपौती में संश्लेषित कर लेता है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में, विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धान्त को नहीं उत्पन्न किया गया है क्योंकि यहाँ यह हजारों वर्षों से एक सभ्य सिद्धान्त बन गया है तथा यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है।

इस विभिन्नता के प्रति न डगमगाने वाले समर्पण को निकाल देने से भारत की आत्मा ही लुप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम ने इसी सभ्यता के सिद्धान्त को एक राष्ट्र की व्यावहारिक राजनीति में निर्मित करने के लिए उपयोग किया।' पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भावनात्मक और नैतिक तो है तथा इनका आधार भी युक्तिसंगत व देश की गरिमा व अस्मिता के अनुकूल है जो राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है।

(ii) नेहरू.जी ने देश की स्वतंत्रता से पहले तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात पर विशेष बल दिया था कि भारत की एकता व अखण्डता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जबकि अल्पसंख्यकों को समान नागरिक अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं धर्म-निरपेक्ष राज्य का वातावरण तथा विश्वास प्राप्त होता रहे। उनका तर्क था कि हम भारत में अनेक कारणों से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सफल हुए हैं, इसी कारण भारत धर्म - निरपेक्ष व अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक समुदायों की पहचान को बचाने में सफल रहा। भारत विश्व को एक परिवार समझकर "चसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना में विश्वास करने वाला राष्ट्र रहा है।

चूँकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना था अतः पं. नेहरू का यह कथन पूर्ण युक्तिपरक है कि अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसाए अथवा वहाँ के गैर - मुस्लिमों को अपमान व भय का सामना करना पड़े परन्तु हमें अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सभ्यता व शालीनता का व्यवहार करना है तथा उन्हें समस्त नागरिक अधिकार देने हैं तभी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा।

भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने के लिए 15 अक्टूबर, 1947 को नेहरू जी ने देश के विभिन्न प्रान्तों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि मुस्लिमों की संख्या इतनी अधिक है कि चाहें तो भी वे दूसरे देशों में नहीं जा सकते। इस प्रकार नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क भावनात्मक और नैतिक होते हुए भी युक्तिपरक हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तुत किए गए नेहरू जी के तर्क केवल भावनात्मक व नैतिक ही नहीं बल्कि युक्तिपरक भी हैं।

प्रश्न 7.

आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज़ से दो मुख्य अन्तर क्या थे?

उत्तर:

आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र: निर्माण की चुनौती के लिहाज़ से निम्नांकित दो मुख्य अंतर थे।

- आजादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक सन्तुलन की समस्या थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी चुनौती थी।

- देश के पूर्वी क्षेत्रों में भाषायी समस्या अधिक थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में धार्मिक एवं जातिवाद की समस्या अधिक थी।

प्रश्न 8.

राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थीं?

उत्तर:

केन्द्र सरकार ने सन् 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।

इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

- भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।

- राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए।

- भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए।

- वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए।

इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केन्द्र - शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की चार श्रेणियों को समाप्त कर दो प्रकार की इकाइयाँ (स्वायत्त राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश) रखी गईं।

प्रश्न 9.

कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में 'कल्पित समुदाय' होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एकसूत्र में बँधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है।

उत्तर:

सामान्यतः राष्ट्र स्थायी नागरिकों, स्थायी सीमाओं में सीमित भू: भाग और बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र होता है। उपर्युक्त तत्वों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक एक सर्वमान्य विश्वास रखें कि यह उन सभी का राष्ट्र है। सामान्य विश्वास के साथ-साथ इतिहास राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों, प्रान्तों वाले लोगों को परस्पर जोड़ता है। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएँ स्वतंत्रता, समानता, कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाली हों तथा जो जनता की भलाई विशेषतः कमजोर, पिछड़े और दीन-दुःखियों के लिए कार्य करे। इसी प्रकार की कल्पनाएँ लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती हैं। ऐसी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक राष्ट्र है।

(i) भारत सीमाओं की दृष्टि से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर असम तक एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई से घिरा है। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न जन समुदाय निवास करते हैं जो कि प्राचीन काल से ही इस देश में अपने पूर्वजों के सर्वमान्य विश्वासों, परम्पराओं में थोड़ा - बहुत परिवर्तन करते रहते हैं। इसके साथ ही भारत में भौगोलिक, जातीय, भाषाई तथा धार्मिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जैसे - यदि देश का कोई भाग उपजाऊ है, तो कोई पथरीला, और पहाड़ी भाग भी है।

(ii) भारत की सांस्कृतिक विरासत व इतिहास भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। यह विभिन्नताओं में एकता लिए हुए है। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नता से परिपूर्ण राष्ट्र को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'महामानव समुद्र' कहा है। भारतीय संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है इसी कारण भारत को 'विश्व गुरु' कहा जाता है। साम्प्रदायिक सद्भावना, सहनशीलता, त्याग, परोपकार, पारस्परिक प्रेम, वैवाहिक बंधन, रीति-रिवाज, ग्रामीण जीवन का आकर्षक वातावरण, भारत की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में सहायक रहे हैं।

(iii) भारत का अपना राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास रहा है। इस इतिहास का अध्ययन सभी करते हैं तथा इस ऐतिहासिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक स्थानान्तरित करने का कार्य व प्रयास समय - समय पर विभिन्न समाज-सुधारकों, धर्म - प्रवर्तकों, भक्तों तथा सूफी-संतों ने किया है। उन्होंने समाज में व देश में एकता को सुदृढ़ करने तथा विकास करने हेतु रूढ़ियों व अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया है।

(iv) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत एक संविधान, इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायप्रणाली, सम्प्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, सरकार का संघीय ढाँचा, सत्ता सम्बन्धी विषयों का तीन सूचियों में विभाजन, धर्म - निरपेक्षता, समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं, कल्पनाओं तथा सर्वमान्य सुदृढ़ विश्वासों को ठोस धरातल प्रदान करना है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।

(v) भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकार, लेखक, फिल्म निर्माता-निर्देशक, जनसंचार माध्यम, इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। देश में फैलता हुआ सड़कों, रेलों, वायुयानों, जलयानों जैसे यातायात के साधनों का जाल तथा इसके साथ - साथ उन्नत संचार व्यवस्था सुसंगठित व सुदृढ़ आधार प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न 10.

नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

राष्ट - निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। सोवियत संघ में भी विभिन्न और परस्पर अलग-अलग जातीय समूह, धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आपमें बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य को जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र - निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बँटे हुए और कर्ज तथा बीमारी से दबे हुए थे।

(अ) यहाँ लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है, उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण दीजिए।

(ब) लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की असमानता का उल्लेख नहीं किया है। क्या आप दो असमानताएँ बता सकते हैं?

(स) अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र-निर्माण के इन दो प्रयोगों में किसने बेहतर काम किया और क्यों?

उत्तर:

(अ)इस अवतरण में लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित समानताओं का उल्लेख किया है।

(1) भारत और सोवियत संघ दोनों में ही विभिन्न और परस्पर अलग: अलग जातीय समूह, धर्म, भाषायी समुदाय और सामाजिक वर्ग हैं। भारत में अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और उनकी भाषा और वेश - भूषा भी अलग - अलग है।

(2) भारत और सोवियत संघ दोनों राष्ट्रों को ही इन सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बीच एकता का भाव कायम करने हेतु प्रयास करने पड़े। भारत के प्रत्येक प्रान्त की संस्कृति भिन्न है। परन्तु सभी प्रान्तों के लोग एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं।

(3) दोनों ही राष्ट्रों को निर्माण के प्रारम्भिक वर्षों में अत्यन्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को नये राष्ट्र के निर्माण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आजादी के साथ - साथ देश का भी विभाजन हुआ।

(4) दोनों ही राष्ट्रों की पृष्ठभूमि धार्मिक आधार पर बँटी हुई तथा कर्ज और बीमारी से त्रस्त थी। चूंकि भारत बहुत लम्बे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे तथा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की जनता को कर्जदार बना दिया था। धन के अभाव में वे बीमारी से छुटकारा पाने में अशक्त थे।

(ब) लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की असमानता का उल्लेख नहीं किया है।

भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच दो असमानताएँ इस प्रकार हैं।

- भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर राष्ट्र: निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई जबकि सोवियत संघ में साम्यवादी आधार पर राष्ट्र - निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई।

- भारत ने राष्ट्र: निर्माण के लिए कई प्रकार की बाहरी सहायता अर्थात् विदेशी सहायता प्राप्त की जबकि सोवियत संघ ने राष्ट्र - निर्माण के लिए आत्म - निर्भरता का सहारा लिया।

(स) अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं। राष्ट्र - निर्माण के इन दोनों प्रयोगों में सोवियत संघ ने बेहतर काम किया अतः वह एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। प्रथम विश्वयुद्ध के पहले रूस, यूरोप में एक बहुत ही पिछड़ा देश था। रूस में पूँजीवाद को समाप्त करने तथा उसे एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए स्टालिन ने नियोजित आर्थिक विकास के आधार पर कार्य आरम्भ किया। रूसी क्रान्ति से समाजवादी विचारधारा की जो लहर सम्पूर्ण विश्व में बही उसने जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने में बड़ी सहायता दी। जबकि भारत में आज भी साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, भुखमरी जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं और भारत आज भी एक विकासशील राष्ट्र है।

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 9 भारतीय राजनीति : नए बदलाव

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 7 जन आंदोलनों का उदय

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 5 कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 4 भारत के विदेश संबंध

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 3 नियोजित विकास की राजनीति

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 1 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 9 वैश्वीकरण

- RBSE Class 12 Political Science Notes Chapter 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन