RBSE Solutions for Class 12 Geography Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 12 Geography Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 12 Geography Solutions Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि

RBSE Class 12 Geography भूसंसाधन तथा कृषि InText Questions and Answers

क्रिया - कलाप सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर:

(पृष्ठ सं. 42)

प्रश्न 1.

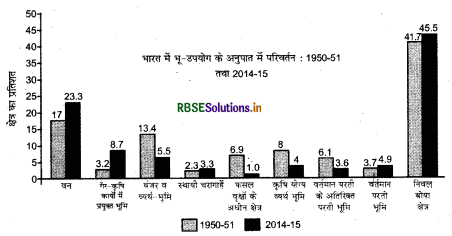

वर्ष 1950-51 तथा 2014 - 15 में बदलते भू-उपयोग आँकड़ों का तुलनात्मक वर्णन करें।

उत्तर:

सारांश: तालिका में दिये गये आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 1950 - 51 से 2014 - 15 के दौरान भू-उपयोग के पाँच वर्गों वन, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह, वर्तमान परती भूमि व निवल बोये गए क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि चार संवर्गों - बंजर व व्यर्थ भूमि, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि में कमी आयी है।

(पृष्ठ सं. 43)

प्रश्न 2.

वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अन्तर है? 1950 - 51 एवं 2014 - 15 के आँकड़ों के अनुसार भूमि उपयोग के सभी वर्गों की वास्तविक वृद्धि व वृद्धि दर के विषय में बताइए। परिशिष्ट तालिका च परिणाम की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

वास्तविक वृद्धि से आशय दो समयावधियों के भू-उपयोग संवर्गों के अन्तर से है, जबकि वृद्धि दर की गणना वृद्धि दर के लिए दो समयावधियों के आँकड़ों का अन्तर निकालकर उसे आधार वर्ष के आँकड़ों से विभाजित किया जाता है।

तालिका: भू-उपयोग के संवर्गों में वास्तविक वृद्धि तथा वृद्धि दर।

|

प्रतिवेदित क्षेत्र |

1950 - 51 (मिलियन हेक्टेयर) |

प्रतिशत |

2014 - 2015 (मिलियन हेक्टेयर) |

प्रतिशत |

|

(i) वन |

284.32 |

1 0 0 |

307.82 |

100 |

|

(ii) गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि |

40.48 |

17.0 |

71.79 |

23.3 |

|

(iii) बंजर कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि |

9.36 |

3.2 |

26.88 |

8.7 |

|

(iv) स्थायी चारागाह क्षेत्र |

38.16 |

13.4 |

17.00 |

5.5 |

|

(v) विविध तरु-फसलों व उपवनों के अन्तर्गत क्षेत्र |

6.68 |

2.3 |

10.26 |

3.3 |

|

(vi) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि |

19.83 |

6.9 |

3.10 |

1.0 |

|

(vii) पुरातन परती भूमि |

22.94 |

8.0 |

12.47 |

4.0 |

|

(viii) वर्तमान परती भूमि |

17.45 |

6.1 |

11.09 |

3.6 |

|

(ix) निवल बोया क्षेत्र |

10.68 |

3.7 |

15.09 |

4.9 |

परिणाम की विवेचना: उक्त तालिका के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि सन् 1950 - 51 से 201415 की अवधि में जहाँ वन, गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह भूमि, वर्तमान परती भूमि तथा निवल बोये गये क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि दर में धनात्मक प्रतिरूप रहा वहीं बंजर कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि, विविध तरु-फसलों व उपवनों के अन्तर्गत तथा कृषि योग्य व्यर्थ पुरातन परती भूमि में ऋणात्मक वृद्धि तथा वृद्धि दरें अनुभव की गईं।

(पृष्ठ सं. 56)

प्रश्न 3.

शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है?

उत्तर:

देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालों तथा तिलहन की कृषि की जाती है तथा यहाँ सिंचाई के अभाव तथा वर्षा पर निर्भर रहने के कारण इनकी उत्पादकता बहुत कम है।

प्रश्न 4.

अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गम्भीर परिणाम हैं? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है?

उत्तर:

भारतीय कृषक कृषि में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ होने तथा कृषि से कम होती आय व फसलों के खराब हो जाने से अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। महाजनों तथा विविध वित्तीय संस्थाओं का कर्जा न चुका पाने की स्थिति में प्रति वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों कृषक आत्महत्या कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा यह मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक निम्न होने से उनकी स्थिति दयनीय मिलती है।

(पृष्ठ सं. 58)

प्रश्न 5.

अपने प्रदेश की कृषि समस्याओं की सूची तैयार करें। क्या आपके क्षेत्र की समस्याएँ इस अध्याय में वर्णित समस्याओं से मिलती-जुलती हैं अथवा भिन्न हैं? वर्णन करें।

उत्तर:

हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान है यहाँ अनेक कृषि सम्बन्धी समस्याएँ मिलती हैं; यथा

- वर्षा की कमी व अनियमित मानसून की समस्या

- कम उत्पादकता की समस्या

- भूमि सुधारों की कमी की समस्या

- छोटे खेत व विखण्डित जोत की समस्या

- वित्तीय संसाधनों की बाध्यताओं व ऋणग्रस्तता की समस्या

- व्यापक बेरोजगगारी की समस्या

- कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण की समस्या। ये सभी समस्याएँ इस अध्याय में दी गयी समस्याओं के बिल्कुल समान हैं।

RBSE Class 12 Geography भूसंसाधन तथा कृषि Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए।

(i) निम्न में से कौन - सा भू - उपयोग संवर्ग नहीं है?

(क) परती भूमि

(ख) सीमान्त भूमि

(ग) निवल बोया क्षेत्र

(घ) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।

उत्तर:

(ख) सीमान्त भूमि

(ii) पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन-सा कारण है?

(क) वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास

(ख) सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि

(ग) वन बढ़ोत्तरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि

(घ) वन क्षेत्र प्रबन्धन में लोगों की बेहतर भागीदारी।

उत्तर:

(ग) वन बढ़ोत्तरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि

(ii) निम्न में से कौन-सा सिंचित क्षेत्रों में भू-निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है?

(क) अवनालिका अपरदन

(ख) वायु अपरदन

(ग) मृदा लवणता

(घ) भूमि पर सिल्ट का जमाव।

उत्तर:

(ग) मृदा लवणता

(iv) शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन-सी फसल नहीं बोई जाती?

(क) रागी

(ख) ज्वार

(ग) मूंगफली

(घ) गन्ना।

उत्तर:

(घ) गन्ना।

(v) निम्न में से कौन-से देशों में गेहूँ व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थीं?

(क) जापान तथा आस्ट्रेलिया

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान

(ग) मैक्सिको तथा फिलीपींस

(घ) मैक्सिको तथा सिंगापुर।

उत्तर:

(ग) मैक्सिको तथा फिलीपींस

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें।

(i) बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर:

बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसे प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जो पिछले पाँच वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित हो लेकिन इस भूमि को कृषि उद्धार तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

(ii) निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गये क्षेत्र में अन्तर बताएँ।

उत्तर:

निवल बोये गये क्षेत्र में वह भूमि सम्मिलित होती है जिस पर फसलें उगायी व काटी जाती हैं, जबकि सकल बोये गये क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है।

(ii) भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी तथा मानवीय श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता केवल भूमि उपयोग हेतु ही आवश्यक नहीं है वरन् देश के ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को कम करने के लिये भी आवश्यक है। जिससे कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके।

(iv) शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अन्तर है?

उत्तर:

शुष्क कृषि में शुष्कता सहन करने वाली कृषि फसलें (जैसे-रागी, बाजरा, ग्वार, चना तथा मूंग) उगाई जाती हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण व वर्षा जल संरक्षण के लिये अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। यह कृषि 75 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है जबकि आर्द्र कृषि के अन्तर्गत अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें (जैसे-चावल, जूट, गन्ना आदि) उत्पादित की जाती हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा कृषि फसलों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होती है। इस कृषि में जल की बाहुल्यता मिलती है।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें।

(i) भारत के भूसंसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ कौन-सी हैं? उनका निदान कैसे किया जाए?

उत्तर:

भारत के भूसंसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिनमें निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याएँ उल्लेखनीय हैं।

(i) मृदा उर्वरकता में ह्रास: कृषि भूमि पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बढ़ते दबाव से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जहाँ एक ओर दलहनों के कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर बहु-फसलीकरण में बढ़ोत्तरी होने से परती भूमि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है जैसे नाइट्रोजनीकरण साथ ही पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी भारतीय कृषकों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कारणों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की मृदा उत्पादकता में ह्रास अनुभव किया जा रहा है। सिंचाई तथा कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण यह समस्या और भी गम्भीर हो गई है।

(ii) मृदा अपरदन-भारत में समुचित रख: रखाव व प्रबन्धन के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त हो रही है। शुष्क क्षेत्रों, पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाले वनस्पति विहीन क्षेत्रों, जलोढ़ मिट्टी वाले भागों, कटे-फटे पठारी भागों में तथा तीव्र ढाल रखने वाले धरातलीय भू-भागों में मृदा अपरदन प्रमुख रूप से प्रभावी मिलता है।

(iii) लवणता एवं मृदा क्षारता तथा जलाक्रांतता: अभी तक भारत की लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारता से प्रभावित हो चुकी है। इसके अलावा देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता के कारण अपनी उर्वरकता खो चुकी है।

(iv) मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमाव: भारतीय कृषकों द्वारा कृषि भूमि में अत्यधिक कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से वहाँ की मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमाव बढ़ रहा है जिसके कारण कृषि उत्पाद भी विषैले हो रहे हैं जिनके उपयोग से मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

भूसंसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं का निदान

- मृदा उत्पादकता में ह्रास, मृदा अपरदन, लवणता तथा जलाक्रांतता की समस्या से निपटने के लिये कृषि भूमि के समुचित रख-रखाव व प्रबन्धन सम्बन्धी वैज्ञानिक विधियों का समुचित उपयोग आवश्यक है।

- कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग किया जाये। साथ ही, खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ दलहनी फसलों की कृषि को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए।

- मृदा परिच्छेदिका में कीटनाशक रसायनों के जमाव को रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता लेकर फसलों को सुरक्षित किया जाए।

(ii) भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि विकास की महत्त्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियाँ-भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन करने वाली प्रक्रिया के रूप में थी तथा इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना था। इस हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया

- व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों का उगाया जाना।

- कृषि गहनता को बढ़ाना तथा।

(iii) कृषि योग्य बंजर भूमि तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। यद्यपि प्रारम्भ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित दो उपायों को बल प्रदान किया गया।

(अ) गहन कृषि जिला कार्यक्रम

(ब) गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम।

1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकाल पड़ने से देश में खाद्यान्न का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया अतः इसके बाद कृषि विकास हेतु निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया गया।

(1) अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का उपयोग: 1960 के दशक में कृषि विकास हेतु मेक्सिकन गेहूँ तथा फिलिपींस के चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की कृषि प्रारम्भ की गई जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात के पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ रखने वाले कृषि क्षेत्रों के खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जिसे भारत में हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। सन् 1980 के बाद हरित क्रान्ति का विस्तार मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में भी सफलतापूर्वक किया गया। हरित क्रान्ति के कारण देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया।

(2) कृषि जलवायु नियोजन: 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान तो दिया ही साथ ही आयोग ने सन् 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक सन्तुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारम्भ किया। इस प्रयास से कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास को बल मिला।

(3) उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था: 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में नवीन आयामों का सूत्रपात हुआ।