RBSE Class 12 Political Science Important Questions Chapter 9 भारतीय राजनीति: नए बदलाव

Rajasthan Board RBSE Class 12 Political Science Important Questions Chapter 9 भारतीय राजनीति: नए बदलाव Important Questions and Answers.

RBSE Class 12 Political Science Important Questions Chapter 9 भारतीय राजनीति: नए बदलाव

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय में हुई।

(अ) राजीव गाँधी

(ब) वी.पी.सिंह

(स) अटल बिहारी वाजपेयी

(द) मनमोहन सिंह।

उत्तर:

(अ) राजीव गाँधी

प्रश्न 2.

गैर कांग्रेसी दलों के राजनीति अभ्युदय की अभिव्यक्ति जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। यह सरकार कब गठित हुई थी

(अ) 1975 में

(ब) 1977 में

(स) 1984 में

(द) 1991 में।

उत्तर:

(अ) 1975 में

प्रश्न 3.

इंदिरा साहनी केस का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किस विषय से है?

(अ) पिछड़ा वर्ग आरक्षण से सम्बन्धित

(ब) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित

(स) संपत्ति के अधिकारों से सम्बन्धित

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(ब) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित

प्रश्न 4.

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया

(अ) राजग सरकार ने

(ब) संप्रग सरकार ने

(स) राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने

(द) वाम मोर्चा सरकार ने।

उत्तर:

(ब) संप्रग सरकार ने

प्रश्न 5.

बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की

(अ) नरसिम्हा राव

(ब) वी.पी.सिंह

(स) कांशीराम

(द) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(स) कांशीराम

प्रश्न 6.

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई?

(अ) सन् 1979 में

(ब) सन् 1980 में

(स) सन् 1981 में

(द) सन् 1982 में।

उत्तर:

(स) सन् 1981 में

प्रश्न 7.

भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है?

(अ) प्रजातांत्रिक

(ब) राजतंत्र

(स) कुलीन तंत्र

(द) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(अ) प्रजातांत्रिक

प्रश्न 8.

निम्न में से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे

(अ) सोनिया गाँधी

(ब) मनमोहन सिंह

(स) नरेन्द्र मोदी

(द) चन्द्रशेखर

उत्तर:

(अ) सोनिया गाँधी

अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

'कांग्रेस प्रणाली' का क्या अर्थ है?

उत्तर:

प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस एक गठबंधननुमा पार्टी थी, जिसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इसे 'कांग्रेस प्रणाली' कहा गया।

प्रश्न 2.

कांग्रेस प्रणाली के अंत से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

1989 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के समाप्त होने से है।

प्रश्न 3.

बी.पी.मंडल कौन थे?

उत्तर:

बी.पी.मंडल द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने की सिफारिश की थी।

प्रश्न 4.

मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी?

उत्तर:

मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केन्द्रीय सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों में रिक्त होने वाले पदों के आरक्षण की सिफारिश की।

प्रश्न 5.

1989 तथा 1996 में केन्द्र सरकार बनाने वाले दो गठबंधनों/मोर्चा के नाम क्रमशः लिखिए।

उत्तर:

1989 राष्ट्रीय मोर्चा। 1996 संयुक्त मोर्चा सरकार।

प्रश्न 6.

भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लम्बे दौर की शुरुआत कब हुई?

अथवा

भारत में किस वर्ष में, केन्द्र में गठबंधन की सरकारों का युग प्रारम्भ हुआ?

उत्तर:

सन् 1989 के लोकसभा चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लम्बे दौर की शुरुआत हुई।

प्रश्न 7.

बहुजन समाज के सशक्तीकरण का प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक किसे समझा जाता

उत्तर:

कांशीराम।

प्रश्न 8.

गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल किन बातों पर बल दे रहे हैं?

उत्तर:

विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर।

प्रश्न 9.

प्रान्तीय दल किसे कहते हैं?

उत्तर:

प्रान्तीय दल वे दल कहलाते हैं जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्रायः केवल एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है।

प्रश्न 10.

वर्तमान में केन्द्र में किस दल/गठबंधन की सरकार है?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग-एनडीए) की।

प्रश्न 11.

भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई?

उत्तर:

1991 में।

प्रश्न 12.

नई आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में अधिकांश दलों का क्या मत है?

उत्तर:

नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा।

प्रश्न 13.

ओबीसी का क्या अर्थ है?

उत्तर:

'अदर बैकवर्ड क्लासेज' या 'अन्य पिछड़ा वर्ग'।

प्रश्न 14.

गुजरात में किस घटना की प्रतिक्रियास्वरूप दंगे भड़के?

उत्तर:

गोधरा की घटना।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न (SA1):

प्रश्न 1.

मंडल मुद्दा क्या था? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सन् 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नयी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अन्तर्गत प्रावधान किया गया कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल-विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त आरक्षण के समर्थक तथा विरोधियों के बीच चले विवाद को 'मंडल मुद्दा' कहा जाता है।

प्रश्न 2.

मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इसके द्वारा की गई किसी एक सिफारिश का उल्लेख कीजिए।

अथवा

मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी?

उत्तर:

मंडल आयोग के अधक्ष बी.पी. मंडल थे। आयोग ने पाया कि पिछड़ी जातियों की शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में बड़ी कमी है। उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए आयोग ने इस क्षेत्र में 27 प्रतिशत पद आरक्षित करने की सिफारिश की।

प्रश्न 3.

मंडल कमीशन की किन्हीं दो सिफारिशों को उजागर कीजिए।

उत्तर:

- इस कमीशन ने पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।

- पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधारों को तीव्र करने का सुझाव दिया।

प्रश्न 4.

बी. पी. मंडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

बी. पी. मंडल का जन्म सन् 1918 में हुआ था। वे सन् 1967 से 1970 तथा सन् 1977-1979 में बिहार राज्य से सांसद चुने गए। उन्होंने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। वे बिहार के समाजवादी नेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। सन् 1968 में वह डेढ़ माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे। वह सन् 1977 में जनता पार्टी में सम्मिलित हुए तथा 1982 में उनका निधन हो गया।

प्रश्न 5.

गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? .

उत्तर:

गठबंधन राजनीति: ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव के पूर्व अथवा पश्चात् आवश्यकतानुसार दलों में सरकार के गठन अथवा किसी अन्य मामले (जैसे राष्ट्रपति चुनाव) में आपसी सहमति बन जाए तथा वे सामान्यतः एक स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्र में राजनीति चलाएँ तो इसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है।

प्रश्न 6.

गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार सबसे पहले केन्द्र में कब बनी?

उत्तर:

गठबंधन सरकार: विभिन्न दल एक मोर्चा अथवा गठबंधन बनाकर जब एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। केन्द्र में पहली गठबंधन सरकार सन् 1989 में वी.पी.सिंह के नेतृत्व में बनी।

प्रश्न 7.

गठबंधन की सरकारों में राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार से यह अवधारणा कैसे परिलक्षित होती है?

उत्तर:

1989 में भाजपा और वाममोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। 1996 में वाममोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा; लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाममोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे।

प्रश्न 8.

गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष में दो-दो तर्क दीजिए।

उत्तर:

पक्ष में तर्क:

- क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में सहायक

- विभिन्न पक्षों का सरकार में प्रतिनिधित्व विपक्ष में तर्क

- राजनीतिक अस्थिरता

- नीतियों में दृढ़ता का अभाव।

प्रश्न 9.

गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है?

उत्तर:

सन् 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लम्बे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केन्द्र में 11 सरकारें बनीं। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आईं। लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं।

प्रश्न 10.

गठबंधन युग के कोई तीन उदाहरण बताइए।

उत्तर:

गठबंधन युग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

- सन् 1989 के चुनावों में कांग्रेस की पराजय। संयुक्त मोर्चा का जनता दल तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाया जाना और दो राजनैतिक समूहों (वाम मोर्चा) तथा भाजपा के समर्थन से वी.पी.सिंह द्वारा सरकार का गठन।

- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार दो बार सन् 1998 से लेकर सन् 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही।

- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सन् 2004 से 2014 तक रही।

प्रश्न 11.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग एन. डी. ए.): यह सबसे बड़े विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने 13 राजनैतिक दलों (अथवा उससे अधिक) का गठबंधन था, जिसकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तीन बार बनी। इसका कुल कार्यकाल लगभग 6 वर्ष रहा। वाजपेयी कुछ ही दिनों तक पहली बार प्रधानमंत्री रहे। सन् 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया।

प्रश्न 12.

कांशीराम का जीवन-परिचय एवं दलित राजनीति में उनका योगदान बताइए।

उत्तर:

कांशीराम का जन्म सन् 1934 में हुआ। वे देश के दलित नेता तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक थे। उन्होंने अपने समाज तथा पार्टी की सेवा करने हेतु सरकारी सेवा को त्याग दिया जिससे वे सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों में अपना पूरा समय लगा सकें। इन्होंने सन् 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों के दलित राजनीति के संगठनकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की।

प्रश्न 13.

भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के मध्य एक उभरती सहमति के कोई चार बिन्दु लिखिए।

उत्तर:

- नई आर्थिक नीति पर अधिकांश दलों ने सहमति प्रदान की है उनका मत है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा।

- पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एवं सामाजिक दावे को राजनीति दलों ने स्वीकृति प्रदान की है।

- अधिकांश राजनीतिक दलों ने शासन में प्रान्तीय दलों की भूमिका को स्वीकृति प्रदान की है।

- गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे हैं।

प्रश्न 14.

निम्न को सुमेलित कीजिए

(अ) राष्ट्रीय मोर्चा कांग्रेस व क्षेत्रीय दल

(ब) संयुक्त मोर्चा भाजपा व क्षेत्रीय दल

(स) राजग कांग्रेस व राष्ट्रीय मोर्चा

(द) संप्रग जनता दल व क्षेत्रीय दल

उत्तर:

(अ) राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल व क्षेत्रीय दल

(ब) संयुक्त मोर्चा कांग्रेस व क्षेत्रीय दल

(स) राजग भाजपा व क्षेत्रीय दल

(द) संप्रग कांग्रेस व राष्ट्रीय मोर्चा

प्रश्न 15.

निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किन्हीं चार के नाम उनके प्रधानमंत्री बने रहने के काल-क्रमानुसार पुनः लिखिए।

1.चंद्रशेखर

2. नरसिम्हा राव

3. एच. डी. देवगौड़ा

4. इंद्रकुमार गुजराल

5. वी.पी. सिंह।

उत्तर:

- वी.पी. सिंह

- चन्द्रशेखर

- नरसिम्हा राव

- एच.डी. देवगौड़ा

- इंद्रकुमार गुजराल।

प्रश्न 16.

निम्न का मिलान कीजिए।

(अ) एच. डी. देवगौड़ा (i) राजग गठबंधन

(ब) मनमोहन सिंह (ii) राष्ट्रीय मोर्चा

(स) नरेन्द्र मोदी (iii) संप्रग गठबंधन

(द) वी. पी. सिंह (iv) संयुक्त मोर्चा।

उत्तर:

(अ) - (iv), (ब) - (iii), (स) - (i), (द) - (ii)

लघु उत्तरात्मक प्रश्न (SA1):

प्रश्न 1.

सन् 1990 का दशक भारतीय राजनीति में नए बदलाव का दशक माना जाता है? कारण बताइए।

अथवा

1989 के पश्चात् भारतीय राजनीति में आए किन्हीं चार मुख्य बदलावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

सन् 1990 का दशक भारतीय राजनीति में नए बदलाव का दशक निम्नांकित कारणों से माना जाता है।

- सन् 1984 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की हत्या। लोकसभा के चुनाव व सहानुभूति की लहर में कांग्रेस का विजयी होना। किन्तु सन् 1989 में कांग्रेस की हार तथा सन् 1991 में मध्यावधि चुनाव होना तथा सन् 1991 में राजीव गाँधी की हत्या।

- राष्ट्रीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित मंडल मुद्दे का उदय होना।

- अयोध्या में स्थित एक विवादित ढाँचे का विध्वंस, राष्ट्र में साम्प्रदायिक तनाव व दंगे।

- देश में गठबंधन की राजनीति का तीव्रता से उदय होना तथा नए राजनीतिक दलों के रूप में भाजपा, उसके सहयोगी एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समर्थक दलों का तेजी से उत्थान।

- विभिन्न सरकारों द्वारा नवीन आर्थिक नीति व सुधारों को अपनाकर उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। ये सभी महत्त्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ मसलों पर सहमति है।

प्रश्न 2.

भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लम्बा दौर कब और क्यों प्रारम्भ हुआ?

उत्तर:

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1989 के बाद से गठबन्धन सरकारों के चलन का आरम्भ माना जाता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं।

1. कांग्रेस के प्रभाव में कमी: आजादी के बाद से ही प्रमुख और शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी का प्रभाव 1989 आते-आते कम होना शुरू हो गया। यद्यपि इससे पहले 1967 और 1977 में भी आंशिक रूप से कांग्रेस के हाथों से सत्ता दूर हुई थी। 1989

में कांग्रेस की हालत और अधिक बिगड़ गयी। साथ ही विकल्प के रूप में कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। अतः अनेक राजनीतिक दलों वाले राजनीतिक वातावरण में गठबंधन का चलन शुरू हुआ।

2. क्षेत्रीय दलों का प्रभाव एवं संख्या: 1989 में क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उनके प्रभाव में बढ़ोत्तरी को पहचाना जा सकता है। अपनी क्षेत्रीय प्रसार की सीमा के कारण ऐसे दलों का केन्द्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना जरूरी हो जाता है।

3. दल बदली: 1989 के बाद से ही दल बदली की प्रवृत्ति ने भारतीय राजनीति में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इस प्रवृत्ति ने भी गठबंधन सरकारों के चलन को बढ़ाया।

प्रश्न 3.

भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव समझाइए।

अथवा

गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? इसने भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है?

उत्तर:

गठबंधन की राजनीति के प्रभाव-ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव के पूर्व अथवा पश्चात् आवश्यकतानुसार दलों में सरकार के गठन अथवा अन्य मामले (जैसे राष्ट्रपति चुनाव) में आपसी सहमति बन जाए तथा वे सामान्यतः एक स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार राज्य में राजनीति चलाएँ तो इसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित

- 1990 के दशक के पश्चात् कुछ ताकवर पार्टियों व आन्दोलनों का उदय हुआ। इन पार्टियों एवं आन्दोलनों ने दलित व पिछड़े वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग) का नेतृत्व किया।

- उभरी हुई पार्टियों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दावेदारी प्रस्तुत की।

- गठबंधन की राजनीति से मिले-जुले मंत्रिमंडल ने अपना समझौतावादी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

- राजनीतिक समीकरणों में बार-बार बदलाव होने लगे।

- कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास किया गया।

- भारत में गठबंधन की राजनीति से अनेक क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में सरकारें बनाईं तथा केन्द्र सरकार में भी भागीदारी की।

प्रश्न 4.

यह कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने में गठबंधन सरकार ने सहायता की है?

उत्तर:

गठबंधन सरकार की कुछ सहमति बनाने में भूमिका-यह कहना बिल्कुल उचित है कि गठबंधन सरकारों ने भारत में कुछ सहमति बनाने में सहायता की है यथा:

(i) कांग्रेस पार्टी की सन् 1989 के चुनावों में पराजय हुई थी। कांग्रेस तब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी किन्तु बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का निर्णय किया।

(ii) कांग्रेस की पराजय के साथ भारत में एक दल के प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया। इस दौर में बहुदलीय शासन प्रणाली का युग आरम्भ हुआ। सन् 1989 के पश्चात् लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। इस परिवर्तन के साथ केन्द्र में गठबंधन सरकारों का दौर आरम्भ हुआ तथा क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

(iii) गठबंधन की राजनीति में साझे कार्यक्रम के प्रति सामान्य सहमति देखी गयी, सन् 1990 के दशक में शक्तिशाली दलों तथा आन्दोलन के उभार का प्रमाण रहा। इन दलों एवं आन्दोलनों ने दलित व पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी प्रभावशाली दावेदारी की। सन् 1999 में बनी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार में इन दलों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(iv) नवीन आर्थिक नीति लागू करने, पिछड़ी जातियों की राजनीतिक व सामाजिक माँगों को स्वीकार करने, क्षेत्रीय या प्रान्तीय दलों के उत्कर्ष एवं विचारधारा के स्थान पर कार्य या साधन नहीं बल्कि उद्देश्य' को विशेष महत्त्व देने पर लगभग समस्त राजनीतिक दल सहमत हैं।

प्रश्न 5.

सन् 1989 के चुनावों ने किस प्रकार भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लम्बे दौर की नींव रखी? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सन् 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राननीति के एक लम्बे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केन्द्र में 11 सरकारें बनीं। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थीं अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी या उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। सन् 1996 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस प्रकार भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता मिला। परन्तु अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग) के अगुआ के रूप में सत्ता में रही।

इस प्रकार गठबंधन की राजनीति की बात सन् 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, सन् 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, सन् 1998 और 1999 की राजग तथा सन् 2004 व 2009 की संप्रग सरकार तथा 2014 व 2019 की राजग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। गठबंधन सरकारों का युग लम्बे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई।

प्रश्न 6.

भारत में गठबंधन के पक्ष तथा विपक्ष में किन्हीं दो-दो तर्कों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

गत् कुछ वर्षों में भारतवर्ष में गठबंधन सरकार का प्रचलन बढ़ गया है। इसके अनेक फायदे हैं।

- विकल्प प्रदान करना: गठबंधन सरकार उस परिस्थिति में एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और देश को फिर चुनाव में झोंकने से बचाया जा सके।

- व्यापक सहभागिता: गठबंधन सरकार अनेक दलों और विभिन्न प्रकार के राजनैतिक विचारधाराओं को समन्वय प्रदान करती है जिससे सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

- क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व: गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर यू.पी.ए. में डी.एम.के. तमिलनाडु और आर.जे.डी. बिहार का प्रतिनिधित्व करती

विपक्ष:

- राजनीतिक अस्थिरता: विचारों का समन्वय न होने से गठगबंधन सरकार के टूटने का हमेशा खतरा बना रहता है। किसी भी वक्त राजनैतिक अस्थिरता आ सकती है।

- अवसरवाद को बढ़ावा: गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए विभिन्न दल अवसरवाद की राजनीति करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने का गैर-जिम्मेदाराना प्रयास करते हैं।

- भ्रष्टाचार की स्थिति: अवसरवाद की राजनीति भ्रष्टाचार को जन्म देती है। राजनैतिक दल सरकार को बनाने और बचाने के लिए अपनी कीमतों की माँग करते हैं।

प्रश्न 7.

2014 के आम चुनावों में लोगों ने केन्द्र में स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया। आपके विचार में क्या गठबंधन की सरकारों का युग समाप्त हो गया है? अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए।

उत्तर:

2014 के आम चुनाव में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब तक अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा ने दो-तिहाई के आँकड़े को भी पार कर लिया है। अकेली पार्टी के रूप में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। 2014 के चुनाव से पहले 2004 और 2009 के चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, किन्तु ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों बार कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।

उसे अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से सत्ता हासिल हुई थी। दो बार की सरकारें एक विशेष अर्थ में गठबंधन की ही सरकारें थीं। इससे पहले 1989 के बाद से केन्द्रीय स्तर पर जो भी सरकारें बनी थीं, वह पूरी तरह गठबंधन सरकार ही रही थीं। यद्यपि 2014 के आम चुनाव में लोगों ने स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है। गठबंधन होने के बाद भी 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2004, 2009 की कांग्रेस सरकारें लगभग स्थिर ही रहीं और अपना कार्यकाल भी पूरा किया।

भारतीय राजनीति से 2014 का चुनाव न तो पहला चुनाव था और न ही अन्तिम। ऐसे में राजनीति विज्ञान के घात के रूप, यह कह देना कि गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया है, सही नहीं होगा। देश की बदलती राजनीतिक स्थितियों के परिणामस्वरूप आगामी आम चुनावों में गठबंधन सरकारों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 8.

गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती हैं?

उत्तर:

1989 के लोकसभा चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीतिक के एक लम्बे दौर की शुरुआत हुई। इससे पहले कांग्रेस की प्रभुत्व वाली राजनीति में एक दलीय सरकार का राजनीतिक दौर चल रहा था। इस एक दलीय शासन काल में तानाशाही प्रवृत्ति का डर बना रहता था। सत्ता में एक दल से अधिक की भागीदारी होने पर लोकतंत्र कमजोर होने के स्थान पर मजबूत बना। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकांश दलों के बीच एक सहमति की स्थिति ने लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया। निर्णय एवं कार्यपद्धति ने लोकतांत्रिक विचारार्थ और प्रक्रिया का प्रभाव भी दिखाई दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी दल कभी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है कि वह लोकतंत्र का अपहरण कर ले।

प्रश्न 9.

“सन् 1990 के दशक में कुछ ताकतवर पार्टियाँ एवं आन्दोलन उभरकर सामने आए।" कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

सन् 1990 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आन्दोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आन्दोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग का नेतृत्व किया। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी प्रभावशाली दावेदारी की। सन् 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में इन पार्टियों ने अहम् किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा सन् 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था।

इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण अत्यन्त छुईमुई थे। सन् 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर-कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल, कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे।

परन्तु इन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने सन् 1991 तथा सन् 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। सन् 1996 के चुनावों में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस प्रकार भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता मिला। परन्तु भाजपा एक गठबंधन (राजग) के अगुआ के रूप में सत्ता में आई।

प्रश्न 10.

सन् 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर-सन् 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- अन्य पिछड़ा वर्ग ओ.बी.सी के कारण मंडल एवं कमंडल की राजनीति कुछ समय तक देश के क्षितिज पर छा गई।

- देश की बहुदलीय प्रणाली व गठबंधन राजनीति की बढ़ती लोकप्रियता। (3) बहुजन समाज पार्टी का जन्म, उदय एवं विकास होना।

- कई प्रान्तों एवं क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का उदय तथा अनेक वर्ग समूहों का कांग्रेस से हटकर अन्य बड़े राजनीतिक दलों से जुड़ना।

- कुछ राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिकता की राजनीति करने में सफल होना।

- सन् 1971 के पश्चात् बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों का आगमन तथा वोट की राजनीति के कारण उनकी वापसी के बारे में टालमटोल की राजनीति।

- सन् 1984 के सिख दंगे तथा उससे पूर्व अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य बलों का प्रवेश अथवा ऑपरेशन ब्लू-स्टार की घटना।

प्रश्न 11.

"मंडल कमीशन” अथवा “मंडल आयोग” की नियुक्ति क्यों की गयी? इसकी प्रमुख सिफारिशें बताइए।

अथवा

मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन कीजिए।

अथवा

मंडल आयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए।

अथवा

मंडल आयोग का गठन कब किया गया? इस आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों का वर्णन कीजिए।

अथवा

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-मंडल आयोग

उत्तर:

मंडल आयोग की नियुक्ति: केन्द्र सरकार ने सन् 1978 में एक आयोग का गठन किया और इसको पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर 'मंडल कमीशन' कहा जाता है। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गयी थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा।

मंडल आयोग की सिफारिशें: आयोग ने सन् 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस समय तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का सुझाव था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और सुझाव दिए जिनमें भूमि-सुधार भी एक था।

प्रश्न 12.

सन् 1980 के दशक में दलित जातियों के किन-किन राजनीतिक संगठनों का उभार हुआ? इन्हें किस हद तक राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई?

उत्तर:

सन् 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। सन् 1978 में 'बामसेफ' (बैकवर्ड एण्ड माइनॉरिटी एम्पलाईज फेडरेशन) का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण-सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने 'बहुजन' यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास 'दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति' है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ।

इस पार्टी का नेतृत्व कांशीराम ने किया। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपने प्रारम्भिक दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था लेकिन सन् 1989 और सन् 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका था, जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बल पर ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। बसपा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज्यादा बार यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है।

प्रश्न 13.

गुजरात में सन् 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा क्यों हुई? इस हिंसा के क्या परिणाम हुए?

अथवा

गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण क्या था?

उत्तर:

गुजरात में सन् 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा-फरवरी-मार्च, 2002 में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी रामभक्त कारसेवकों से भरी हुई थी तथा इसमें आग लग गयी अथवा कुछ लोगों की आशंका यह थी कि इसमें आग लगा दी गयी। इस दर्दनाक हादसे में 57 व्यक्ति मारे गए। ऐसा संदेह हुआ कि आग मुसलमानों ने लगायी होगी।

अगले दिन गुजरात के अनेक भागों में मुसलमानों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा लगभग एक महीने तक जारी रही। इस हिंसा में लगभग 1100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हिंसा को खत्म करने, पीड़ितों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की गयी। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का निर्णय किया।

केन्द्र में सत्ताधारी सरकार एवं गुजरात की सरकार के विरोधी राजनीतिक दलों ने यह उम्मीद लगा रखी थी कि नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जनादेश आएगा और उनके राजनीतिक जीवन का अंत हो जाएगा किन्तु हुआ इसके विपरीत। गुजरात के मतदाताओं ने भारी बहुमत से भाजपा व नरेन्द्र मोदी को जीत दिलाई। किन्तु घृणा का दुष्प्रचार अभी भी वोटों की राजनीति करने वाले कर हो रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा और प्रतिहिंसा का यह कुकृत्य उचित नहीं है।

प्रश्न 14.

"भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी प्रारम्भ कर दी है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका-भारत एक विशाल राष्ट्र है, इसके विभिन्न क्षेत्रों की कठिनाइयाँ भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने हेतु राजनीतिक दलों का गठन हो जाता है। सामान्यतः लोगों के हृदयों में राष्ट्रीय हित के मुकाबले क्षेत्रीय हितों को महत्त्व देने की भावना अधिक प्रबल होती है। इसी कारण भारत में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। तमिलनाडु में डी.एम.के. उड़ीसा (ओडिशा) में बीजू जनता दल, पंजाब में अकाली दल, जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस एवं आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम् आदि प्रमुख हैं।

क्षेत्रीय दलों का महत्त्व: क्षेत्रीय दलों का महत्त्व निम्नांकित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

- क्षेत्रीय दल किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं। अत: वे अपने - अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सफल होते हैं।

- सामान्यतः क्षेत्रीय दल मुख्य विरोधी दल को अधिक मजबूत करते हैं तथा सरकार को स्वेच्छाचारी बनने से रोकने का कार्य करते हैं।

- क्षेत्रीय दलों के जो सदस्य सांसद चुने जाते हैं, वे अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर सम्पूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करते हैं।

- अब क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय बनता जा रहा है। उन्होंने पहले एन.डी.ए के काल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगभग छ: वर्षों से अधिक समय के लिए संघीय सरकार चलाने में अमूल्य योगदान दिया और बाद के वर्षों में यू.पी.ए. में हिस्सेदारी करके देश का शासन चलाया है। वर्तमान मोदी सरकार में भी क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रश्न 15.

मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? इसको किस प्रकार कार्यान्वित किया गया?

उत्तर:

मंडल आयोग की सिफारिश-आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की।

मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और सुझाव दिए जिनमें भूमि-सुधार भी एक था।

1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी।

सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण 'इंदिरा साहनी केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। नवम्बर 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी।

निबन्धात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

सन् 1989 से 1992 के बीच देश की किन्हीं चार मुख्य घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अथवा

"20वीं शताब्दी के आठवें दशक के अन्त में, हमारे देश में अनेक घटनाओं को घटते देखा गया है, जिन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है।" ऐसी किन्हीं तीन घटनाओं का आकलन कीजिए।

अथवा

1980 के दशक के अंतिम वर्षों में हुए ऐसे तीन घटनाक्रमों का विश्लेषण कीजिए। जिनका भारत की राजनीति पर गहरा (चिरस्थायी) प्रभाव पड़ा।

अथवा

भारतीय राजनीति में 1989 से हुई किन्हीं चार प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सन् 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा-तफरी मची। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर की घटनाएँ बड़ी विवादास्पद हैं, क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं।

सन् 1989 से 1992 के बीच देश में घटित ऐसी पाँच प्रमुख घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है।

(i) सन् 1980 के दशक में एक महत्त्वपूर्ण घटना सन् 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार थी। सन् 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गयी थी, जिसे राजनीति के विद्वान अपनी विशेष शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते थे।

(ii) दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में 'मंडल मुद्दे' का उदय होना था। सन् 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण दिया जाएगा।

(iii) विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियाँ अपनाईं वह बुनियादी तौर पर बदल चुकी थीं। इसे ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इस अवधि की एक बात यह थी कि मई 1991 में राजीव गाँधी की हत्या कर दी गयी थी तथा इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुए। राजीव गाँधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। सन् 1991 में चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गाँधी की हत्या के पश्चात् कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना।

(iv) घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढाँचे (बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध था) के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना दिसम्बर 1992 में घटी। कालांतर में इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया।

(v) सन् 1990 का दशक कुछ शक्तिशाली पार्टियों और आन्दोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आन्दोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी) का नेतृत्व किया। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रभावशाली दावेदारी की।

सन् 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम् भूमिका निभाई। संयुक्त मोर्चा सन् 1989 के. राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार, को समर्थन नहीं दिया। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आईं।

प्रश्न 2.

सन् 1989 से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी उपलब्धियों में क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई दी हैं?

उत्तर:

सन् 1989 से कांग्रेस की चुनावों में उपलब्धि:

- सन् 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गयी थी। उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।

- कांग्रेस सन् 1991 में दुबारा सत्ता में आई। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत से दलों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन मात्र इस आशय से दिया कि तथाकथित साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोका जा सके। नरसिम्हा राव ने पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया।

- इसके बाद संयुक्त मोर्चा के दो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा (जून, 1996 - अप्रैल 1997) तथा इन्द्र कुमार गुजराल (अप्रैल 1997-मार्च 1998) बने। इन्हें कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थन दिया गया।

- कांग्रेस पार्टी मई 2004 से दुबारा सत्ता में आई परन्तु यह एक गठबंधन का हिस्सा थी जिसे वाम दलों सहित अन्य कई दलों ने समर्थन दिया था।

- सन् 2009 में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और सरकार बन गयी।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सन् 1989 के पश्चात् कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति को अंगीकार कर लिया है।

सन् 1989 से भाजपा की चुनावी उपलब्धि:

- सन् 1989 से भाजपा ने चुनावों में सफलता हासिल करने की शुरुआत की। उसने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की। सन् 1996 में पहली बार भाजपा केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई परन्तु अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री की सरकार केवल एक महीने ही अर्थात् मई 1996 से जून 1996 तक केन्द्र में टिक पाई।

- पुन: अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने केवल 20 महीने अर्थात् 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर, 1999 तक सत्ता सँभाली।

- एक बार फिर से अटल जी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। 13 अक्टूबर, 1999 को उन्होंने दुबारा सत्ता को सँभाला तथा अप्रैल 2004 तक पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इस बार यह सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक सन् 2004 तथा 2009 के चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई।

- सन् 2014 व 2019 के चुनावों में यह पार्टी राजग गठबंधन के साथ सत्ता में जीती। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसकी सरकार संचालित है।

निष्कर्ष: सन् 1989 के बाद की अवधि को कभी-कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। सन्' 1984 के चुनावों से यदि हम तुलना करें तो इन पार्टियों की चुनावी सफलता में अन्तर दिखाई देता है।

हम देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें, तब भी सन् 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50 फीसदी से ज्यादा हों। ठीक इसी प्रकार इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली ये सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। नब्बे के दशक में मुकाबला भाजपा-नीत गठबंधन और कांग्रेस-नीत गठबंधन के बीच चला।

प्रश्न 3.

गठबंधन की राजनीति के दौर में अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती कैसे जान पड़ती है? इस सहमति के तत्त्वों की व्याख्या भी कीजिए।

अथवा

हमारे देश में किन-किन बिन्दुओं तथा मुद्दों पर नेताओं, राजनेताओं तथा दलों के बीच सहमति दिखाई दे रही है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भूमिका - सन् 2009 के लोकसभा के आम चुनावों के पश्चात् भी केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में साझा सरकार बनी। गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ नेताओं, राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों में अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक सहमति बनती जा रही है। विद्वानों के मतानुसार देश में कठोर राजनैतिक मुकाबले तथा बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकांश दलों के बीच एक सहमति उभरती-सी जान पड़ रही है। इस सहमति के अन्तर्गत चार बातें सम्मिलित हैं

(i) नवीन आर्थिक नीति पर सहमति-अनेक समूह नवीन आर्थिक नीति के विरुद्ध हैं, किन्तु अधिकतर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्षधर हैं। अधिकांश दलों के मतानुसार नवीन आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा एवं भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा।

(ii) पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व सामाजिक दावे की स्वीकृति-राजनीतिक दल यह जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक व राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस कारण वर्तमान में सभी राजनीतिक दल शिक्षा व रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने हेतु तैयार हैं कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को सत्ता में समुचित भागीदारी प्राप्त हो।

(iii) राष्ट्र के शासन में प्रान्तीय दलों की भूमिका की स्वीकृति-क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों ने पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है।

(iv) विचारधारात्मक पक्ष की बजाय कार्यसिद्धि पर बल तथा विचारधारात्मक सहमति हेतु राजनीतिक गठबंधन-गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे हैं।

निष्कर्ष: उपर्युक्त सहमति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु प्रमुख हैं ये सभी प्रमुख परिवर्तन हैं तथा आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। प्रतिस्पर्धी राजनीति के मध्य प्रमुख राजनीतिक दलों में कुछ मुद्दों पर सहमति है। यदि राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में क्रियाशील हैं तो जन-आन्दोलन तथा संगठन विकास के नवीन रूप, स्वप्न व तरीकों की पहचान कर रहे हैं।

गरीबी, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका व सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे जन-आन्दोलनों के माध्यम से राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आन्दोलन राज्य को उसके उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी प्रकार लोग जाति, लिंग, वर्ग तथा क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा प्रजातंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि भारत में प्रजातांत्रिक राजनीति जारी रहेगी तथा यह राजनीति एक नवीन प्रगतिशील राष्ट्रवादी रूप ग्रहण करेगी।

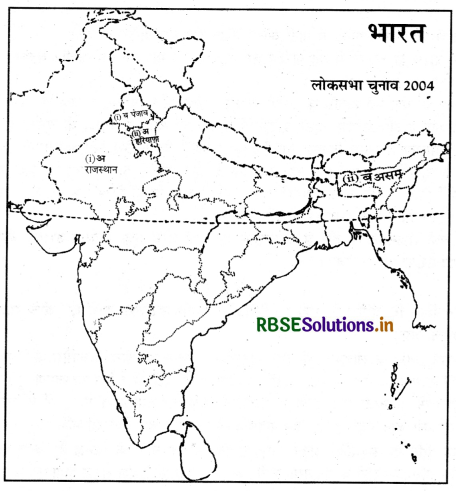

मानचित्र सम्बन्धी प्रश्न:

प्रश्न 1.

भारत के राजनीतिक मानचित्र में लोकसभा चुनाव, 2004 निम्नांकित को दर्शाइए।

(i) ऐसे दो राज्य जहाँ राजग को संप्रग से अधिक सीटें मिलीं।

(ii) ऐसे दो राज्य जहाँ संप्रग को राजग से अधिक सीटें मिलीं।

उत्तर:

(i) (अ) राजस्थान (ब) पंजाब।

(ii) (अ) हरियाणा (ब) असम।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गये इस अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न:

प्रश्न 1.

भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम विकसित हुआ है?

(अ) एकल पार्टी

(ब) द्विपार्टी

(स) बहुपार्टी

(द) पार्टी विहीन।

उत्तर:

(स) बहुपार्टी

प्रश्न 2.

स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माणकर्ता कौन था?

(अ) गुरु राम दास

(ब) गुरु तेग बहादुर

(स) गुरु गोविन्द सिंह

(द) गुरु अर्जुन देव।

उत्तर:

(द) गुरु अर्जुन देव।

प्रश्न 3.

मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था?

(अ) बी.एन. मंडल

(ब) बी.पी. मंडल

(स) डी.एल. मंडल

(द) आर.एन. मंडल।

उत्तर:

(ब) बी.पी. मंडल

प्रश्न 4.

पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया?

(अ) धर्म

(ब) भाषा

(स) वर्ग

(द) जाति।

उत्तर:

प्रश्न 5.

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है?

(अ) राष्ट्रपति

(ब) निर्वाचन आयोग

(स) संसद

(द) राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त से मंत्रणा करके।

उत्तर:

(ब) निर्वाचन आयोग

प्रश्न 6.

एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह

(अ) राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे.

(ब) राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पक्षधर हो

(स) राष्ट्रीय नेता और निष्ठावान अनुयायी रखे

(द) समुचित वित्तीय संसाधन जुटाये।

उत्तर:

(अ) राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे.

प्रश्न 7.

निम्नलिखित में से कौन एक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है?

(अ) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

(ब) भारतीय जनता पार्टी

(स) तेलुगुदेशम्

(द) इण्डियन नेशनल कांग्रेस।

उत्तर:

(स) तेलुगुदेशम्

प्रश्न 8.

2004 में जब यू.पी.ए. सरकार का गठन केन्द्र में हुआ था, तो सी.पी.आई.(एम)

(अ) न तो उसका समर्थन और न ही उसका विरोध कर रहा था

(ब) गठबंधन का हिस्सा नहीं था, परन्तु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था

(स) गठबंधन का हिस्सा था

(द) सरकार के विरुद्ध था।

उत्तर:

(ब) गठबंधन का हिस्सा नहीं था, परन्तु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था

प्रश्न 9.

निम्न में से कौन-सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था?

(अ) पं. जवाहरलाल नेहरू

(ब) लाल बहादुर शास्त्री

(स) पी. वी. नरसिम्हा राव

(द) एच.डी. देवगौड़ा।

उत्तर:

(द) एच.डी. देवगौड़ा।