RBSE Class 11 Geography Important Questions Chapter 7 भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास

Rajasthan Board RBSE Class 11 Geography Important Questions Chapter 7 भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Geography Important Questions Chapter 7 भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

V आकार की घाटी का निर्माण होता है ?

(क) नदियों द्वारा युवावस्था में

(ख) नदियों द्वारा वृद्धावस्था में

(ग) हिमनद द्वारा उच्च पर्वतीय भागों में

(घ) पवनों द्वारा।

उत्तर:

(क) नदियों द्वारा युवावस्था में

प्रश्न 2.

कैनियन किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित स्थलाकृति है?

(क) नदी जल

(ख) भूमिगत जल

(ग) हिमानी

(घ) पवन।

उत्तर:

(क) नदी जल

प्रश्न 3.

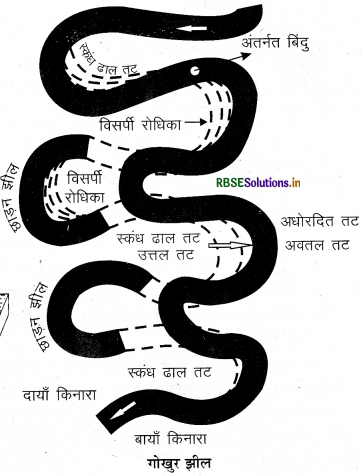

गोखुर (Oxbowlake) झीलों का निर्माण होता है ?

(क) नदी द्वारा

(ख) हिमनदी द्वारा

(ग) भूमिगत जल द्वारा

(घ) हिमानी द्वारा।

उत्तर:

(क) नदी द्वारा

प्रश्न 4.

डोलाइन का निर्माण किसके द्वारा होता है?

(क) नदी जल

(ख) भूमिगत जल

(ग) हिमानी

(घ) पवन।

उत्तर:

(ख) भूमिगत जल

प्रश्न 5.

'टार्न झील' (सर्क झील) बनती है ?

(क) नदियों के अपरदन से

(ख) पवनों के अपरदन से

(ग) हिमनद के अपरदन द्वारा

(घ) भूमिगत जल द्वारा निक्षेपण से।

उत्तर:

(ग) हिमनद के अपरदन द्वारा

प्रश्न 6.

'हिमोढ़' निक्षेप निम्न में से किसके द्वारा जमा किया जाता है ?

(क) प्रवाही जल

(ख) भूमिगत जल

(ग) हिमनद

(घ) पवन।

उत्तर:

(ग) हिमनद

प्रश्न 7.

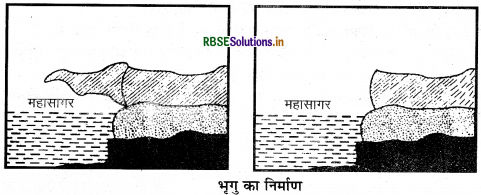

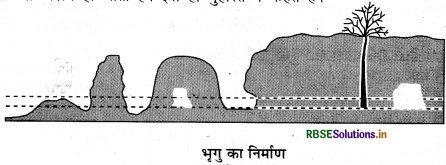

भृगु एवं स्टैक निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होता है ?

(क) प्रवाही जल

(ख) हिमनद

(ग) तरंग एवं धाराएँ

(घ) भूमिगत जल।

उत्तर:

(ग) तरंग एवं धाराएँ

सुमेलन सम्बन्धी प्रश्न

निम्न में स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए

|

स्तम्भ 'अ' (स्थलाकृति) |

स्तम्भ 'ब' (निर्माणकर्त्ता कारक) |

|

(i) अवनमन कुण्ड |

(अ) सामुद्रिक तरंगजात |

|

(ii) युवाला |

(ब) पवनजन्य |

|

(iii) केटल |

(स) हिमानी |

|

(iv) बरख्वान |

(द) भूमिगत जल |

|

(v) मेहराब |

(य) प्रवाहित जल |

उत्तर:

|

स्तम्भ 'अ' (स्थलाकृति) |

स्तम्भ 'ब' (निर्माणकर्त्ता कारक) |

|

(i) अवनमन कुण्ड |

(य) प्रवाहित जल |

|

(ii) युवाला |

(द) भूमिगत जल |

|

(iii) केटल |

(स) हिमानी |

|

(iv) बरख्वान |

(ब) पवनजन्य |

|

(v) मेहराब |

(अ) सामुद्रिक तरंगजात |

2.

|

स्तम्भ अ (स्थलाकृति) |

स्तम्भ ब (निर्माण प्रक्रिया) |

|

(i) जलोढ़ पंख |

(अ) हिमानी अपरदन |

|

(ii) कन्दरा स्तम्भ |

(ब) हिमानी निक्षेपण |

|

(iii) टार्न झील |

(स) भूमिगत जल निक्षेपण |

|

(iv) हिमोढ़ |

(द) सागरीय तरंग निक्षेपण |

|

(v) पुलिन |

(य) नदी निक्षेपण |

उत्तर:

|

स्तम्भ अ (स्थलाकृति) |

स्तम्भ ब (निर्माण प्रक्रिया) |

|

(i) जलोढ़ पंख |

(य) नदी निक्षेपण |

|

(ii) कन्दरा स्तम्भ |

(स) भूमिगत जल निक्षेपण |

|

(iii) टार्न झील |

(अ) हिमानी अपरदन |

|

(iv) हिमोढ़ |

(ब) हिमानी निक्षेपण |

|

(v) पुलिन |

(द) सागरीय तरंग निक्षेपण |

रिक्त स्थान पूर्ति सम्बन्धी प्रश्न

निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

(i) एक स्थल रूप विकास की............ से गुजरता है।

(ii) अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में..........."सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है।

(iii) स्थलगत प्रवाह ........... अपरदन का कारण है।

(iv) नदी विसर्प'........... की देन है।

(v) उत्तल किनारों पर............"कटाव होते हैं।

(vi) ध्वस्त घोल रन्ध्रों को........... भी कहा जाता है।

उत्तर:

(i) अवस्थाओं

(ii) प्रवाहित जल

(iii) परत

(iv) वृद्धावस्था

(v) अधोमुखी

(vi) डोलाइन।

सत्य-असत्य कथन सम्बन्धी प्रश्न

निम्न कथनों में से सत्य-असत्य कथन की पहचान कीजिए

- आर्द्र प्रदेशों में जहाँ वर्षण अधिक होता है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण कारक है। (सत्य/असत्य)

- V की आकार की घाटी प्रौढ़ावस्था में बनती है।

- जलगतिका अपरदनात्मक स्थलाकृति है।

- जलोढ़ पंख शंकु के आकार के होते हैं।

- चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियन कार्बोनेट है।

- स्टैलेग्माइट अपरदनात्मक स्थलाकृति है।

- प्लाया एक हिमजन्य स्थलाकृति है।

उत्तर:

- सत्य

- असत्य

- सत्य

- सत्य

- सत्य

- असत्य

- असत्य।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

भू-आकृतिक कारक कौन-कौन से हैं ?

उत्तर:

- प्रवाहित जल

- भौमजल

- हिमनद

- तरंग

- पवनें।

प्रश्न 2.

भू-आकृति किसे कहते हैं ?

उत्तर:

भू-आकृतिक कारकों द्वारा अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित छोटे से मध्यम आकार के भूखण्ड भू-आकृति कहलाते हैं।

प्रश्न 3.

स्थलरूप विकास की किन अवस्थाओं से गुजरता है?

उत्तर:

युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था से।

प्रश्न 4.

स्थलरूपों का अनुक्रमिक विकास किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

धरातल पर समस्त भू-आकृतिक कारक लम्बी अवधि तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध परिवर्तन लाते हैं जिसके फलस्वरूप स्थलरूपों का अनुक्रमिक विकास होता है।

प्रश्न 5.

प्रवाहित जल के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं ?

उत्तर:

प्रवाहित जल के दो प्रमुख तत्व हैं, जिनमें

- धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ स्थलगत प्रवाह।

- घाटियों में नदियों के रूप में रैखिक प्रवाह।

प्रश्न 6.

अधोमुखी कटाव कम कब होता है?

उत्तर:

जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है।

प्रश्न 7.

छोटी व क्षुद्र सरिताएँ कब बनती हैं?

उत्तर:

प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व क्षुद्र सरिताएँ बनती हैं।

प्रश्न 8.

मोनाडनोक किसे कहते हैं?

उत्तर:

समतल मैदानी भाग के बीच में यत्र-तत्र मिलने वाले टीलेनुमा भागों को मोनाडनोक कहते हैं।

प्रश्न 9.

पेनीप्लेन किसे कहते हैं ?

उत्तर:

स्थलगत प्रवाह के द्वारा नदी अपरदन के परिणामस्वरूप निर्मित मैदान पेनीप्लेन या समप्राय मैदान कहलाते हैं।

प्रश्न 10.

जल विभाजक किसे कहते हैं ?

उत्तर:

दो सटे हुए अपवाह क्षेत्रों को विभाजित करने वाले भाग को जलविभांजक कहते हैं

प्रश्न 11.

नदी विसर्यों का निर्माण किस अवस्था में करती है ?

उत्तर:

नदी विसरों का निर्माण वृद्धावस्था में करती है।

प्रश्न 12.

नदी के अपरदन द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृतियों के नाम बताइए।

उत्तर:

- कैनियन

- गार्ज।

प्रश्न 13.

'V' आकार की घाटी का निर्माण किस भू-आकृतिक कारक द्वारा होता है ?

उत्तर:

प्रवाहित जल द्वारा।

प्रश्न 14.

गार्ज क्या है ?

उत्तर:

नदी द्वारा निर्मित संकीर्ण घाटी को गार्ज कहते हैं।

प्रश्न 15.

जल गर्तिका किसे कहते हैं ?

उत्तर:

पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्मों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं जिनको जल-गर्तिका के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 16.

अवनमित कुण्ड क्या है ?

उत्तर:

जल-प्रपातों के तल में बने विशाल व गहरे कुण्ड को अव- पल कुण्ड कहते हैं।

प्रश्न 17.

विसर्प किसे कहते हैं ?

उत्तर:

विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में आहित होती है, जिससे बाद व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित हो जाते हैं, जिन्हें विसर्प कहते हैं।

प्रश्न 18.

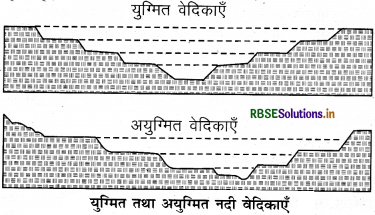

अयुग्मित वेदिका किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब नदी के केवल एक तट या किनारे पर वेदिकाएँ मिलती हैं तो उन्हें अयुग्मित वेदिका कहा जाता है।

प्रश्न 19.

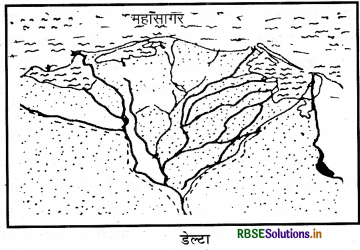

डेल्टा किसे कहते हैं ?

उत्तर:

नदी के किनारों या अन्तिम भाग का वह त्रिभुजाकार समतल मैदान जहाँ नदी का जल अनेक धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में पहुँचता है; डेल्टा कहलाता है।

प्रश्न 20.

प्रवाहित जल के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखो।

उत्तर:

जलोढ पंख, जलोढ शंकु, डेल्टा, जलोढ़ मैदान।

प्रश्न 21.

डेल्टा मैदान किसे कहते हैं?

उत्तर:

ऐसे बाढ़ मैदान जो डे.लाओं में बनते हैं, उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं।

प्रश्न 22.

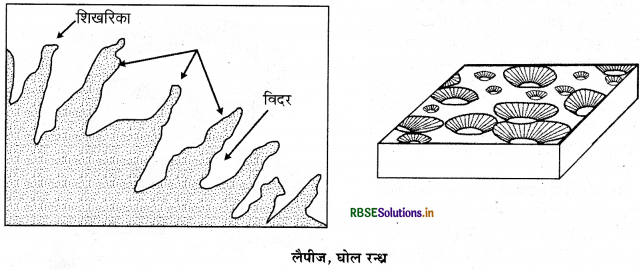

घोल रन्ध्र किन्हें कहते हैं ?

उत्तर:

ये कीप के आकार के लगभग तीस मीटर या उससे अधिक गहरे गर्त होते हैं।

प्रश्न 23.

घाटी रन्ध्र (Valley sinks) या युवाला किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जब घोल रन्ध्र व डोलाइन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थ के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, तो लम्बी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रन्ध्र (Valley sinks) या युवाला कहते हैं।

प्रश्न 24.

चूना पत्थर प्रदेश की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के कौन-से पाँच रूप हैं ?

उत्तर:

विलय रन्ध्र, लैपीज, टेरा-रोसा, पोलजे, चूर्ण कूट तथा कन्दराएँ।

प्रश्न 25.

कार्ट स्थलाकृति किसे कहते हैं?

उत्तर:

किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा घुलन प्रक्रिया व उसके निक्षेपण कार्य से बनने वाली स्थलाकृति कार्ट स्थलाकृति कहलाती है।

प्रश्न 26.

विलयन रन्ध्र किसे कहते हैं?

उत्तर:

घोल रन्ध्रों के आपस में मिल जाने पर जिन रन्ध्रों का निर्माण होता है उन्हें विलयन रन्ध्र कहा जाता है।

प्रश्न 27.

निपात रन्ध्र किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब घोल रन्ध्रों के नीचे बनी कन्दराओं की छत ध्वस्त हो जाती है तो इस प्रकार बनने वाले बड़े छिद्रों को . निपात रन्ध्र कहा जाता है।

प्रश्न 28.

कन्दराएँ किन्हें कहते हैं ?

उत्तर:

भूमिगत जल की घुलन प्रक्रिया से उत्पन्न खोखले प्रदेश को कन्दराएँ कहते हैं।

प्रश्न 29.

लैपीज किसे कहते हैं ?

उत्तर:

चूना प्रदेश में प्रवाही जल जब भू-पृष्ठ को अधिक नुकीला एवं कँटीला बना देता है, तो उसे लैपीज कहते हैं।

प्रश्न 30.

सुरंग किसे कहते हैं?

उत्तर:

ऐसी कन्दराएँ जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग कहते हैं।

प्रश्न 31.

स्टैलेक्टाइट किसे कहते हैं ?

उत्तर:

भूमिगत कन्दरा की छत से बूंद-बूंद जल टपकने के स्थान पर चूना जमा होता रहता है जिससे नीचे की ओर . स्तम्भ लटक जाता है जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं।

प्रश्न 32.

स्टैलेग्माइट किसे कहते हैं ?

उत्तर:

कन्दराओं की छत से फर्श पर जहाँ चूनायुक्त बूंदें गिरती हैं, वहाँ पर चूना जमा हो जाने से बने एक स्तम्भ को स्टैलेग्माइट कहते हैं।

प्रश्न 33.

कंदरा स्तंभ कैसे बनते हैं?

उत्तर:

जब चूना प्रदेशों में निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूपं स्टैलैग्टाइट व स्टैलैग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तम्भ कहा जाता है।

प्रश्न 34.

भौम जल द्वारा बने स्थलरूपों को क्या नाम दिया गया है ?

उत्तर:

कार्ट स्थलाकृति।

प्रश्न 35.

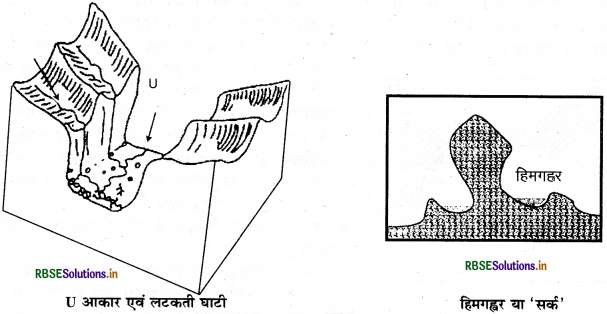

हिमनद किसे कहते हैं?

उत्तर:

पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं।

प्रश्न 36.

हिमनद द्वारा अपरदित किन्हीं दो स्थलरूपों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- सर्क

- गिरिशृंग।

प्रश्न 37.

हिमानी का अपरदन कार्य किन बातों पर निर्भर करता है ?

उत्तर:

हिमानी की मोटाई, उस पर पड़े शिलाखण्ड, हिमानी का वेग तथा पार्श्ववर्ती चट्टानें।

प्रश्न 38.

हिमानी के अपरदन द्वारा निर्मित कौन-कौन से भू-आकार हैं ?

उत्तर:

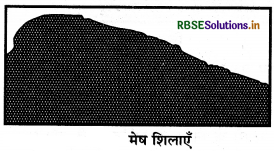

मेषशिला, U आकार की घाटियाँ, लटकती घाटियाँ, हिम गह्वर या सर्क, दर्रा या कोल, मोरेन, श्रृंग तथा फियोर्ड।

प्रश्न 39.

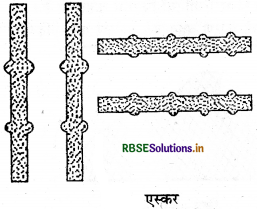

हिमानी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। उत्तर-हिमोढ़, एस्कर, ड्रमलिन, केम, केटल, हिम धौत मैदान आदि।

प्रश्न 40.

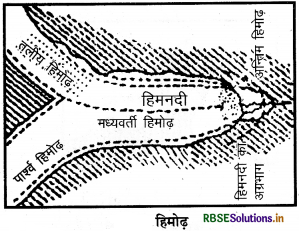

हिमोढ़ के तीन प्रकार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर:

पार्श्व हिमोढ़, मध्यवर्ती हिमोढ़ तथा अन्तस्थ हिमोढ़।

प्रश्न 41.

पाश्विक हिमोढ़ का निर्माण किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

पाश्विक हिमोढ़ (Lateral moraines) हिमनद घाटी की दीवार के समानान्तर निर्मित होते हैं। पाश्विक हिमोढ़ अंतस्थ हिमोढ़ से मिलकर अर्द्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। .

प्रश्न 42.

तलस्थ हिमोढ़ किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब घाटी हिमनद तेजी से पिघलती है तो घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप में छोड़ देते हैं ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय/तलस्थ हिमोढ़ कहलाते हैं।

प्रश्न 43.

एस्कर किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जो हिमनद नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। यह बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं।

प्रश्न 44.

फियोर्ड तट कैसे बनते हैं ?

उत्तर:

तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं। जिनसे वहाँ फियोर्ड तट बन जाते हैं।

प्रश्न 45.

सुनामी लहरें क्या हैं ?

उत्तर:

समुद्र में भूगर्भिक हलचल होने से उत्पन्न विशालकाय लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं।

प्रश्न 46.

भृगु क्या है ?

उत्तर:

जब कोई सागरीय तट एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे भृगु कहते हैं।

प्रश्न 47.

पुलिन क्या है ?

उत्तर:

सागरीय तट के किनारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलिन कहते हैं।

प्रश्न 48.

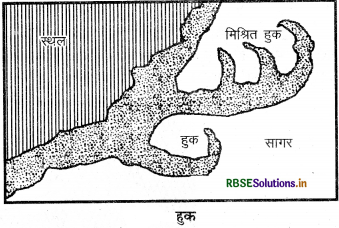

स्पिट किसे कहते हैं?

उत्तर:

ऐसी रोधिकाएँ जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो, तो उसे स्पिट कहा जाता है।

प्रश्न 49.

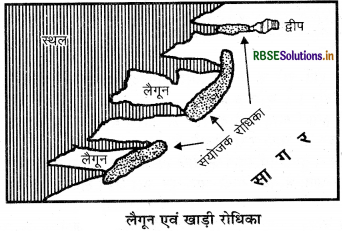

लैगून किसे कहते हैं ?

उत्तर:

खाड़ी तथा खाड़ी रोधिका के मध्य जल से भरे हुए भाग को लैगून कहते हैं।

प्रश्न 50.

सामुद्रिक तरंगों के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

पुलिन, टिब्बे, रोधिका, रोध, स्पिट आदि।

प्रश्न 51.

पवन द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृतियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- पेडीमेंट

- प्लाया।

प्रश्न 52.

पेडीप्लेन किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जब मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृतिविहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पेडीप्लेन या पदस्थली कहते हैं।

प्रश्न 53.

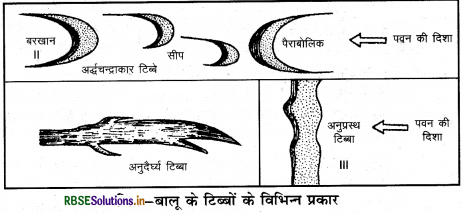

बरखान किसे कहते हैं ?

उत्तर:

मरुस्थलीय प्रदेशों में अर्द्धचन्द्राकार रूप में बनने वाले बालू के टिब्बों को बरखान कहते हैं।

प्रश्न 54.

बालू घर्षण किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब वायु में उपस्थित रेल के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। इस प्रकार रेत के कणों द्वार, चट्टानों से टकराना व उन्हें घिसना बालू घर्षण कहलाता है।

प्रश्न 55.

प्लाया किसे कहते हैं ?

उत्तर:

मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को प्लाया कहते हैं।

प्रश्न 56.

क्षारीय क्षेत्र या कल्लर भूमि किसे कहते हैं ?

उत्तर:

प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों, कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र (Alkali flats) कहते हैं।

प्रश्न 57.

अपवाहन गर्त किसे कहते हैं ?

उत्तर:

पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षयजनित पदार्थों का अपवाहन होता है। इस क्रिया में उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं।

प्रश्न 58.

वात गर्त क्या होते हैं?

उत्तर:

जब तीव्र वेग वाली पवन के साथ उड़ने वाले धूल के कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर उथले गर्त बनाते हैं तो ऐसे गर्त वात गर्त कहलाते हैं।

प्रश्न 59.

गुहा किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब वात गर्त अधिक गहरे व विस्तृत हो जाते हैं तो उन्हें गुहा कहा जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA1 प्रश्न)

प्रश्न 1.

भू-आकृतियों के विकास से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

भू-आकृति विकास का तात्पर्य भूतल के एक भाग में एक भू-आकृति का दूसरी भू-आकृति में या एक भू-आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। अर्थात् प्रत्येक भू-आकृति का एक निश्चित इतिहास होता है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है।

प्रश्न 2.

स्थलरूपों के विकास को कौन-कौन से कारक नियंत्रित करते हैं?

उत्तर:

स्थलरूपों का विकास अनेक कारकों से नियंत्रित होता है जिसमें चट्टानों की संरचना तथा प्रकार; यथा-मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता व अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। इनके अलावा समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप व जलवायु भी नियंत्रक की भूमिका निभाती है।

प्रश्न 3.

नदी के अपरदन द्वारा घाटियों का निर्माण किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

नदी जल के घर्षण के कारण लाए गए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताओं का निर्माण होता है। ये क्षुद्र सरिताएँ धीरे-धीरे लम्बी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। अवनालिकाएँ धीरे-धीरे अधिक गहरी, चौड़ी व लम्बी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं।

प्रश्न 4.

मोनाडनोक क्या है ? संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

स्थलगत प्रवाह (नदी) के अपरदन के फलस्वरूप अपवाह बेसिन के मध्य जब विभाजक समतल हो जाते हैं तो अन्त में एक मन्द ढाले वाले उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें कहीं-कहीं अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखलाई देते हैं जिसे मोनाडनोक के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 5.

प्रवाहित जल द्वारा विकास की युवावस्था व वृद्धावस्था में क्या अन्तर है?

उत्तर:

|

युवावस्था |

वृद्धावस्था |

|

1. इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कंम होती है। |

इस अवस्था में नदियों का पानी चारों ओर फैल जाता है। |

|

2. इस अवस्था में ढाल तीव्र होता है। |

इस अवस्था में ढाल मंद होता है। |

|

3. इस अवस्था में जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बनती हैं। |

इस अवस्था में प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील बनते हैं। |

प्रश्न 6.

'V' आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ निम्न कटाव करती हैं जिससे घाटी की गहराई बढ़ती जाती है जिसके दोनों पार्श्व उत्तल होते हैं। इस प्रकार की घाटी को 'V' आकार की घाटी कहते हैं। कठोर शैलों वाले क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। 'V' आकार की घाटियाँ परिवर्तित होकर गार्ज व कैनियन का निर्माण करती हैं।

प्रश्न 7.

कैनियन क्या है ?

उत्तर:

शुष्क प्रदेशों में प्रवाहित होने वाली नदियों की घाटियों की चौड़ाई वर्षा की कमी के कारण अधिक नहीं बढ़ पाती है और इन क्षेत्रों में नदी केवल अपने तल को काटकर ही गहरा करती रहती है। इस प्रकार से निर्मित, अत्यधिक गहरे महाखड्डों को कैनियन कहते हैं।

प्रश्न 8.

जलप्रपात क्या है ?

उत्तर:

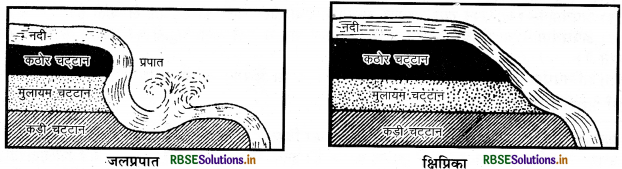

जब नदी के मार्ग में चट्टानों की क्षैतिज परतें कठोर व कोमल चट्टानों के क्रम में बिछी होती हैं तो जल अपने अपरदन कार्यों द्वारा कोमल चट्टानों को काट देता है तथा खड़े ढाल का निर्माण कर ऊपर से नीचे अत्यधिक वेग से गिरता है। इसे जलप्रपात कहते हैं।

प्रश्न 9.

अवनमित कंड के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए।

उत्तर:

अवनमित कुंड का निर्माण नदी के अपरदन कार्य के दौरान होता है। जब जलप्रपात के तल में एक गहरे व बड़ी जलगर्तिका का निर्माण होता है जो कि जल के ऊँचाई से गिरने व उनमें शिलाखण्डों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती हैं। जलप्रपातों के तल में इस प्रकार के विशाल व गहरे कुण्ड अवनमित कुंड के नाम से जाने जाते हैं।

प्रश्न 10.

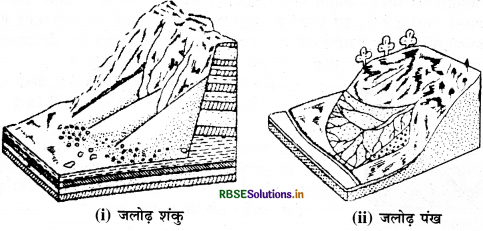

जलोढ़ पंख की निर्माण प्रक्रिया को बताइए।

उत्तर:

प्रौढ़ावस्था में नदी मार्ग का ढाल कम हो जाता है। उसके प्रवाह का वेग कम हो जाता है। फलस्वरूप भार ढोने की क्षमता घट जाती है। मैदानी क्षेत्र में नदी के जलोढ़क शंकुनुमा आकार में जमा होने लगते हैं। इस जमाव को जलोढ़ पंख कहते हैं।

प्रश्न 11.

नदी विसर्प क्या है ?

उत्तर:

मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर घुमावदार मार्ग से होकर प्रवाहित होती है जिससे 'S' आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे ही नदी विसर्प कहते हैं।

प्रश्न 12.

लैपीज किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब कार्ट क्षेत्रों में जल की घुलन क्रिया के कारण ऊपरी बाह्य सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़, पतले-नुकीले व सँकरे गड्ढों वाली हो जाती है तो ऐसी स्थलाकृति को लैपीज कहते हैं। इसका निर्माण हो जाने के पश्चात् चूना-पत्थर की सतह इतनी अधिक असमान हो जाती है किं उस पर नंगे पैर चलना कठिन हो जाता है।

प्रश्न 13.

घोल रन्ध्र क्या है ? इसका निर्माण कैसे होता है ?

उत्तर;

घोल रंध्र चूना प्रदेशों में एक अपरदित स्थलरूप है। जब जल की घुलन क्रिया के कारण कीप के आकार के गर्मों का निर्माण हो जाता है तो उन्हें घोल रन्ध्र कहा जाता है। इनका व्यास कुछ सेण्टीमीटर से लेकर कई मीटर तक होता है।

प्रश्न 14.

कंदरा क्या है ? इसकी निर्माण प्रक्रिया बताइए।

उत्तर:

चूना प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा बनी विशाल गुफा को कंदरा कहते हैं। भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण क्रिया द्वारा होता है। यह ऊपरी सतह के नीचे खोखले भाग के रूप में स्थित होती है तथा इसके अन्दर निरन्तर जल का प्रवाह होता रहता है।

प्रश्न 15.

स्टैलेक्टाइट के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

स्टैलेक्टाइट का निर्माण भूमिगत जल की निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान होता है। चूना प्रदेशों में जब कंदराओं की छत से चूना मिश्रित पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। इन टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत से ही लटकता रहता है। वाष्पीकरण के पश्चात् उसके साथ वाला चूना वहीं जमा हो जाता है। इस क्रिया के बार-बार होने से छत में लटकती हुई नुकीली छोटी भू-आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे स्टैलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 16.

स्टैलेग्माइट क्या है ? संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

भूमिगत कंदराओं के अन्दर छत से टपकने वाली चूना मिश्रित पानी की बूंदें जब उसके तल पर गिरकर बिखर जाती हैं तब उसका पानी वाष्पीकृत हो जाता है और उसका चूना वहीं जमा होता रहता है। इस प्रक्रिया से स्टैलेग्माइट नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। यह तल से धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है।

प्रश्न 17.

हिमानी धौत मैदान की निर्माण प्रक्रिया बताइए। अथवा अवक्षेप मैदान का निर्माण कैसे होता है ?

उत्तर:

हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रवाहित होने से अन्तस्थ हिमोढ़ के रूप में जमा पदार्थ एक चादर की भाँति बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हो जाते हैं। इन हिमोढ़ों का जमाव क्रमिक रूप में होता है अर्थात् ऊपरी भाग में बड़े पदार्थ एवं सबसे निचले भाग में सबसे बारीक पदार्थों का निक्षेपण होता है। हिमजल द्वारा निर्मित पंखे के आकार वाले इन मैदानों को हिमानी धौत मैदान या अवक्षेप मैदान कहते हैं।

प्रश्न 18.

सर्क किसे कहते हैं ?

उत्तर:

हिमानियों के पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे उतरकर आते समय छोटे-छोटे चट्टानी भागों में टूट जाने से गड्ढों का निर्माण हो जाता है जो बाद में निवेशन की क्रिया के कारण बड़े आकार के हो जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर बने ऐसे विशाल आकार के गड्ढों को सर्क या हिमगह्वर कहते हैं।

प्रश्न 19.

हार्न या गिरिशृंग के बारे में संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

किसी पर्वतीय श्रेणी के चारों ओर निर्मित सर्कों द्वारा शीर्ष अपरदन के परिणामस्वरूप पहाड़ी का बचा हुआ भाग एक ऊँचे पिरामिड का रूप धारण कर लेता है जिसका सिरा सींग की भाँति ऊपर निकला रहता है। इस स्थलाकृति को ही हार्न या गिरिशृंग कहा जाता है।

प्रश्न 20.

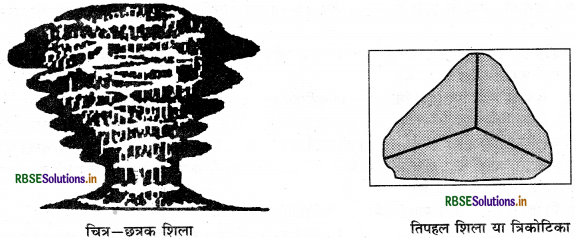

छत्रक का निर्माण किस प्रकार होता है?

उत्तर:

छत्रक मरुस्थलीय प्रदेशों के अपरदन की प्रक्रिया से बनने वाली स्थलाकृति है। जब मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत व गोल, टोपी के आकार में परिवर्तित होने से छत्रकों का निर्माण होता है।

प्रश्न 21.

बालू टिब्बे या बालुकास्तूप क्या है ?

उत्तर:

पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में बालू टिब्बे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। ऐसे टीले अथवा कटक जो हवा द्वारा उड़ाकर लायी गयी बालू आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। बालू टिब्बे या बालुका स्तूप कहलाते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA2 प्रश्न)

प्रश्न 1.

जल प्रवाह व कटाव की प्रक्रिया के बीच क्या सम्बन्ध मिलता है?

उत्तर:

प्रारम्भिक समयावधि में जल प्रवाह की प्रक्रिया से अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे जलप्रपातों व सोपानी जलप्रपातों का लुप्तीकरण होता है। मध्यम अवस्था में सरिताएँ नदी तल में धीमा कटाव करती हैं जिससे घाटियों के किनारों का ढाल मंद होने के साथ-साथ विभाजक भी निम्न हो जाते हैं तथा अन्तिम समयावधि में सम्पूर्ण स्थलीय भाग एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जल प्रवाह और कटाव की प्रक्रिया अन्तर्सम्बन्धित मिलती

प्रश्न 2.

पर्वतीय भागों में घाटी विकास की अवस्थाओं को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर:

पर्वतीय भागों में घाटियों का प्रारम्भ छोटी-छोटी सरिताओं से होता है। ये सरिताएँ धीरे-धीरे लम्बी व विस्तृत अवनालिकाओं में बदल जाती हैं। ये अवनालिकाएँ कालान्तर में गहरी, लम्बी व चौड़ी होकर घाटियों में बदल जाती हैं। लम्बाई, चौड़ाई व आकृति के आधार पर इन घाटियों को V आकार की घाटी, गार्ज व कैनियन में वर्गीकृत किया जा सकता है। गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है। यह एक गहरी सँकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। कैनियन के किनारे भी खड़े ढाल वाले होते हैं और गार्ज की भाँति गहरे होते हैं किन्तु कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाये जाने से होता है।

प्रश्न 3.

जलप्रपात तथा क्षिप्रिका (Rapids) में अन्तर बताइए।

उत्तर:

जलप्रपात तथा क्षिप्रिका नदी की युवावस्था में अपरदन से बनने वाले प्रमुख स्थलरूप हैं। जलप्रपात का निर्माण नदी मार्ग में मिलने वाले तीव्र तथा खड़े ढाल से जल के सीधे नीचे गिरने से होता है। इसमें जलप्रपात बनने के पर्व नदी की गति साधारण होती है। परन्तु जब कभी नदी की गति सामान्य से अधिक हो जाती है तो नदी तेजी से सीढ़ीनुमा ढाल बनाती हुई प्रवाहित होती है। प्रपात की ऊँचाई अधिक तथा ढाल खड़ा एवं अग्रभाग में क्लिफ का निर्माण होता है। क्षिपिका की ऊँचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है तथा ढाल सामान्य होता है। अतः क्षिप्रिका को प्रपात का छोटा व प्रारम्भिक रूप समझा जा सकता है।

प्रश्न 4.

नदी वेदिकाएँ क्या हैं ? इनके प्रकार व उत्पत्ति के कारण बताइए अथवा युग्मित एवं अयुग्मित वेदिकाएँ क्या हैं ?

उत्तर:

वेदिकाएँ प्रारम्भिक बाढ़ मैदानों के तलों के चिह्न हैं। ये नदियों के मूलाधार तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाये जाते हैं। नदी वेदिकाएँ अपरदित स्थलरूप हैं। ये नदी वेदिकाएँ निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लम्बवत् अपरदन से निर्मित होती हैं। नदी वेदिकाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं -

- युग्मित वेदिकाएँ एवं

- अयुग्मित वेदिकाएँ।

नदी वेदिकाओं के दोनों ओर समान ऊँचाई वाली वेदिकाओं को युग्मित वेदिकाएँ कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएँ पाई जाती हैं और दूसरी ओर इनकी अनुपस्थिति हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएँ कहते हैं।

नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है -

- जल प्रवाह में कमी,

- जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन,

- विवर्तनिक कारणों से भू-उत्थान,

- नदियों की समुद्र के निकट स्थिति होने पर समुद्र के तल में परिवर्तन आदि।

प्रश्न 5.

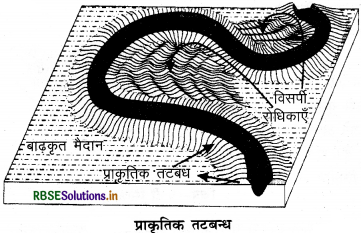

नदी विसर्प (Meanders) किसे कहते हैं ? इनके निर्माण के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

बाढ़ मैदानों में नदियाँ वेग की कमी के कारण सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर टेढ़े-मेढ़े मार्गों से होकर बहती हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों के इस मोड़दार मार्ग को 'विसर्प' कहते हैं।

नदी विसर्प के निर्मित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

- मंद ढाल के कारण नदी द्वारा क्षैतिज या पाश्विक अपरदन करने की प्रवृत्ति का होना।

- नदी के दोनों तटों पर अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्यों पर बढ़ना।

- प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण।

सामान्यतः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। विसर्पो के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है।

प्रश्न 6.

कार्ट स्थलाकृति (Karst Topography) क्या है ? बताइए।

उत्तर:

चूना-पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसकी निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थलरूपों को 'कार्ट स्थलाकृति' का नाम दिया जाता है। यह तामकरण एड्रियाटिक सागर के साथ बालकन कार्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों के आधार पर किया गया है। चूना पत्थर सामान्यतः पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक सन्धियों व दरारों वाली चट्टान है। इनमें धरातलीय जल आसानी से प्रवेश कर जाता है और धरातल के नीचे चट्टानों की सन्धियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहने लगता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाकार प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण होता है। भूमिगत जल का कार्य सामान्यतः चूना-पत्थर या डोलोमाइट, जिनमें कैल्सियम कार्बोनेट की प्रधानता वाले क्षेत्रों में ही सम्पन्न होता है।

प्रश्न 7.

गुम्फित नदी का निर्माण किस प्रकार होता है?

उत्तर:

गुम्फित नदी के निर्माण हेतु तटों पर अपरदन व निक्षेपण आवश्यक है। जब नदी में जल की मात्रा कम व जलोढ़ अधिक हो जाता है तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का निर्माण होने लगता है जिससे नदी चैनल अनेक जल वितरिकाओं में बँट जाता है। जब जल प्रवाह की ये वितरिकाएँ आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली-पतली उपधाराओं में बँट जाती है तो इस प्रकार गुम्फित नदी प्रारूप का निर्माण होता है।

प्रश्न 8.

स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट तथा स्तम्भ कैसे बनते हैं ? बताइए।

उत्तर:

भूमिगत जल द्वारा घुलित चूना पत्थर के कन्दराओं की छत से धरातल पर टपकने के कारण स्टैलेक्टाइट का निर्माण होता है। ये विभिन्न मोटाइयों के कन्दराओं में ऊपर से लटकते हुए स्तम्भ हैं। प्रायः ये आधार पर या कन्दरा की छत के पास मोटे होते हैं और अन्त में छोर पर क्रमशः पतले होते जाते हैं। स्टैलेग्माइट कन्दराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतली पाइप की आकृति में इनका निर्माण होता है। विभिन्न मोटाइयों वाले स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट के मिलने से स्तम्भ या कन्दरा स्तम्भ बन जाते हैं।

प्रश्न 9.

स्टैलेक्टाइट व स्टैलेग्माइट में क्या अन्तर है?

उत्तर:

|

स्टैलेकटाइट |

स्टैलेग्माइट |

|

1. यह कंदरा की छत से नीचे की ओर लटकते चूना स्तम्भ होते हैं। |

यह कंदरा की फर्श से ऊपर की ओर उठते हुए चूना स्तम्भ होते हैं। |

|

2. इनका निर्माण चूने में नमी की कमी के कारण होता है। |

इनका निर्माण चूने में नमी की अधिकता के कारण होता है। |

|

3. इसमें चूना छत के सहारे ही वाष्पीकृत होकर जम जाता है। |

इससे चूना छत से टपककर नीचे एकत्रित होने लगता है। |

|

4. ये कंदरा की छत के पास मोटे व नीचे की ओर पतले होते हैं। |

ये कंदरा की फर्श पर मोटे व ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। |

प्रश्न 10.

हिमानी की गतिशीलता को नियन्त्रित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

हिमानी की गतिशीलता को नियन्त्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं -

- ढाल-ढाल तथा गति दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात् मन्द ढाल होने पर प्रवाह मन्द तथा ढाल अधिक होने पर प्रवाह अधिक तीव्र होता है।

- तापक्रम-ग्रीष्मकाल से अधिक तापक्रम से हिमानी की गति अधिक तथा तापक्रम कम होने से हिमानी की गति मन्द होती है।

- जल की मात्रा-जल की मात्रा हिमानी में अधिक होने पर गति अधिक तथा कम होने पर मन्द हो जाती है।

- दबाव-दबाव अधिक होने पर हिमानी की गति अधिक तथा कम दबाव होने पर गति मन्द होती है।

- हिमोढ़ की मात्रा आदि।

प्रश्न 11.

हिमोढ़ क्या हैं? इनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

हिमोढ़-हिमोढ़, हिमनद टिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें होती हैं। हिमोढ़ के प्रकार -

- पाश्विक हिमोढ़-ये हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर बनते हैं। इसकी उत्पत्ति हिमानी जल द्वारा होती है।

- तलस्थ हिमोढ़-जब घाटी हिमनद के तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं तो ऐसे विभिन्न मोटाई वाले तलीय निक्षेप तलस्थ हिमोढ़ कहलाते हैं।

- मध्यस्थ हिमोढ़-घाटी के मध्य में पाश्विक हिमोढ़ के साथ-साथ जो हिमोढ़ मिलते हैं उन्हें मध्यस्थ हिमोढ़ कहते हैं।

प्रश्न 12.

तटीय स्थलरूप किन कारकों पर निर्भर करते हैं?

उत्तर:

तटीय स्थलरूप मुख्यतः तरंगों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक; यथा-स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट, तटीय स्थलरूपों को प्रभावित करते हैं। तटीय स्थलरूप तरंगों द्वारा सर्वाधिक परिवर्तित होते हैं, सागरीय जल के अत्यधिक दबाव तथा तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह का भी तटीय स्थलरूपों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 13.

समुद्री तट पर बनी रोधिकाएँ पुलिन, मैंग्रोव आदि किस प्रकार उपयोगी हैं ? ..

उत्तर:

समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएँ तूफान व सुनामी लहरों के सीधे आक्रमण से सबसे पहले बचाव करती हैं। रोधिकाओं से इनकी प्रबलता कम हो जाती है। रोध, पुलिन, पुलिन स्तूप व मैंग्रोव वनस्पति भी इसकी प्रबलता को झेलते हैं। इन अपतटीय भू-आकृतियों से छेड़छाड़ की जाती है तो मानव व मानव बस्तियों को सीधे इनके प्रहार को झेलना पड़ेगा।

प्रश्न 14.

हवा का अपरदन कार्य किन-किन रूपों में सम्पन्न होता है ?

उत्तर:

हवा का अपरदन कार्य तीन रूपों में सम्पन्न होता है -

- अपवाहन-हवा अपने द्वारा असंख्य असंगठित तथा ढीले कणों को उड़ाकर ले जाती है।

- अपघर्षण-हवा में विद्यमान रेत व धूल के कण मार्ग में आने वाली चट्टानों को रेगमाल के समान रगड़ने का कार्य करते हैं।

- सन्निघर्षण-हवा में विद्यमान असंगठित पदार्थ आपस में रगड़ खाकर व घिसकर छोटे होते रहते हैं आदि।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

नदी (प्रवाहित जल) के विभिन्न कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नदियाँ अपरदन की एक महत्त्वपूर्ण कारक हैं। इनके साथ प्रवाहित होते हुए बड़े-बड़े शिलाखण्ड यन्त्र का कार्य करते हैं। इन्हीं यन्त्रों की सहायता से नदी अपरदन का कार्य करती है। प्रवाहित जल का अपरदन व परिवहन शक्ति ढाल प्रवणता, जल की मात्रा तथा उसके साथ प्रवाहित होना अपक्षयित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है।

नदी के अपरदन कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है -

- अपरदनात्मक कार्य

- परिवहनात्मक कार्य, तथा

- निक्षेपणात्मक कार्य।।

(1) नदी का अपरदनात्मक कार्य - नदी का अपरदनात्मक कार्य युवावस्था में सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण नदी अपनी घाटियों को गहरा करती जाती है। पृष्ठ अपरदन के द्वारा नदी की लम्बाई बढ़ती जाती है। नदी-अपरदन, जलप्रपात का निर्माण, V आकार की घाटी की रचना आदि युवावस्था के अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। प्रौढ़ावस्था में नदी पार्श्व अपरदन करती है जिससे घाटी चौड़ी होती जाती है। नदी के अपरदन कार्य में घोलीकरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा जलगति क्रियाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं।

(2) नदी का परिवहन कार्य - नदी का परिवहन कार्य ढाल प्रवणता तथा जल की मात्रा पर निर्भर करता है। नदियाँ प्रारम्भिक अवस्था में ढाल अधिक होने के कारण अधिक परिवहन करने में सक्षम होती हैं। मैदानी भागों में ढाल मन्द होने के कारण परिवहन कार्य बहुत कम होता है।

(3) नदी का निक्षेपणात्मक कार्य - मैदानी भागों में ढाल की कमी तथा परिवहित पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण नदियाँ उनको आगे ले जाने में असमर्थ होती हैं। फलस्वरूप, उन पदार्थों को तली में अथवा पार्यों में जमा करना प्रारम्भ कर देती हैं। नदी के निक्षेपण कार्य द्वारा बाढ़ के मैदान एवं डेल्टाओं का निर्माण होता है।

प्रश्न 2.

नदी की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं ? किसी एक अवस्था में निर्मित स्थलरूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक अनेक कार्यों को सम्पन्न करती है। कार्यों के आधार पर उसकी निम्न तीन अवस्थायें होती हैं -

- युवावस्था

- प्रौढ़ावस्था

- वृद्धावस्था या जीर्णावस्था।

युवावस्था - यह नदी की प्रारम्भिक अवस्था होती है। इस अवस्था में नदियाँ मुख्य रूप से अपरदन का कार्य करती हैं। निक्षेपण नगण्य होता है। नदियों में जल की मात्रा कम होती है किन्तु ढाल की अधिकता के कारण वेग बहुत अधिक होता है। इस अवस्था में नदियाँ लम्बवत् अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती जाती हैं। इस अवस्था में निम्न स्थलरूपों का निर्माण होता है -

1. 'वी' आकार की घाटी - पर्वतीय भागों में नदियाँ निम्न कटाव करती हैं जिससे घाटी की गहराई बढ़ती जाती है जिसके दोनों पार्श्व उत्तल होते हैं। इस प्रकार की घाटी को v 'वी' आकार की घाटी कहते हैं। इसे कन्दरा भी कहा जाता है। 'वी' आकार की घाटी का निर्माण वहाँ होता है जहाँ कठोर शैलें पाई जाती हैं। 'वी' आकार की घाटियाँ परिवर्तित

होकर गार्ज एवं कैनियन का निर्माण करती हैं।

2. जल गर्तिका - जल में मिले हुए कंकड़, पत्थर अपने अपरदन कार्यों द्वारा नदी मार्ग में छोटे-छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं जिन्हें 'जलगर्तिका' कहा जाता

3. जलप्रपात - नदी के मार्ग में जब चट्टानों की क्षैतिज परतें कठोर तथा कोमल चट्टानों के क्रम में बिछी होती हैं तो जल अपने अपरदन कार्यों द्वारा कोमल चट्टानों को काट देता है तथा खड़े ढाल का निर्माण कर ऊपर से नीचे अत्यधिक वेग से गिरता है। इसे 'जलप्रपात' कहते हैं।

4. क्षिप्रिका - नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है और वह सीढ़ीनुमा सपाट ढाल के साथ प्रवाहित होता है, उसे क्षिप्रिका कहते हैं।

5. नदी वेदिका-जब नदी में किसी कारणवश पुनर्योंवन की अवस्था आ जाती है तो नदी अपनी घाटी को पुन: गहरा करने लगती है। अतः नदी अपनी पुरानी चौड़ी घाटी के अन्तर्गत नवीन एवं सँकरी घाटी का निर्माण करने लगती है जिनका आकार सीढ़ीनुमा होता है।

6. संरचनात्मक सोपान-जब नदी के मार्ग में कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप में मिलती हैं तो नदी कोमल चट्टानों को शीघ्र काट देती है। इस प्रकार के अपरदन के कारण नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होने लगता है। अतः इस सोपानाकार आकृति को संरचनात्मक सोपान कहते हैं।

प्रश्न 3.

नदी के निक्षेपणात्मक कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अवसादों के जमाव को 'निक्षेप' कहते हैं। नदी के वेग के मन्द पड़ जाने के कारण उसकी भार वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप नदी की तलहटी तथा किनारों पर नदी के जलोढ़कों तथा तलछट के जमाव होने लगते हैं। इन अवसादों के निक्षेप में नदी पहले मोटे पदार्थों तथा अन्त में महीन पदार्थों का जमाव करती है।

इन निक्षेपित पदार्थों से निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं-

(1) जलोढ़ शंकु - नदी पर्वतों से उतरकर जब मैदान में प्रवेश करती है तो वह सर्वप्रथम भारी पदार्थों को पर्वतों की पदस्थली में जमा करती है। यह जब शंकु के आकार में निर्मित होता है, जो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं।

(2) जलोढ़ पंख-पर्वतों के पदीय ढाल पर जब नदी के जलोढ़कों का जमाव पंखनुमा रूप में होता है तो ऐसी आकृति जलोढ़ पंख कहलाती है-

(3) गिरिपदीय जलोढ़ मैदान-कई जलोढ़ पंखों के विस्तृत संयुक्त रूप कों 'जलोढ़ मैदान' कहते हैं।

(4) गोखुर झील-नदी के विसर्पित मार्गों में बहते समय जब अचानक जल की मात्रा में वृद्धि होती है, तब नदी अपने विसर्पित मार्ग का अनुसरण न कर सीधे बहने लगती है। ऐसी स्थिति में नदी से एक विसर्पित टुकड़ा अलग होकर झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि इस झील की आकृति ' गाय के खुर' ' के समान होती है, इसलिए इसे 'गोखुर झील कहते हैं।

(5) प्राकृतिक तटबन्धि-बाढ़ के समय नदी अपने बहुत से अवसादों का जमाव अपने किनारों पर कर देती है। यह जमाव देखने पर प्राकृतिक रूप से बने हुए बाँधों जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इस आकृति को प्राकृतिक तटबन्ध के नाम से पुकारते हैं।

(6) बाढ़ के मैदान-युवावस्था में नदी अपनी घाटी को गहरा तथा प्रौढावस्था में घाटी को चौड़ा करने का कार्य करती है। नदी घाटी को चौड़ा करने के कार्य दौरान बाढ़ के कारण नदी का जल तटबन्धों को तोड़कर दूर तक फैल जाता है। जब बाढ़ की समाप्ति होती है तब नदी के अवसाद दूर तक सम्पूर्ण बाढ़ग्रस्त मैदान में बिछे मिलते हैं जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं।

(7) डेल्टा - नदी जीर्णावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का जमाव विशालतम पंखे जैसा होता है। नदी की मुख्य धारा वृक्षों की जड़ों के समान अनेक उपधाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी द्वारा निर्मित इस त्रिभुजाकार आकृति को सर्वप्रथम हेरोडोट्स नामक भूगोलवेत्ता ने डेल्टा के नाम से सम्बोधित किया था। संरचना तथा आकार के आधार पर डेल्टा तीन प्रकार का होता है- चापाकार, पंजाकार तथा ज्वारनदमुख डेल्टा। भारत में गंगा नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है।

प्रश्न 4.

भौमजल (भूमिगत जल) के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भौमजल के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) लैपीज-जब कार्स्ट क्षेत्रों में जल की घुलन क्रिया के कारण ऊपरी बाह्य सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ एवं पतली शिखरिकाओं तथा सँकरे गड्डों वाली हो जाती है तो ऐसी स्थलाकृति को लैपीज कहते हैं। इनका निर्माण हो जाने के बाद चूना-पत्थर की सतह इतनी अधिक असमान हो जाती है कि उस पर नंगे पैर चलना कठिन हो जाता है।

(2) घोल रन्ध्र-जल की घुलन क्रिया के कारण कीप के आकार के गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें घोल रन्ध्र कहते हैं। इनका व्यास कुछ सेण्टीमीटर से लेकर कई मीटर तक होता है।

(3) डोलाइन-विस्तृत आकार वाले घोल रन्ध्र डोलाइन के नाम से जाने जाते हैं।

(4) युवाला-निरन्तर घोलीकरण की क्रिया के कारण जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार धारण कर लेते हैं तब उसे युवाला की संज्ञा दी जाती है। इनका निर्माण ऊपर छत के ध्वस्त हो जाने अथवा असंख्य घोलरन्द्रों के आपस में मिल जाने पर भी हो जाता है। इसके विस्तार के कारण सतह पर प्रभावित होने वाली नदियाँ इनमें विलीन हो जाती हैं।

(5) कन्दरा अथवा गुफा- भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति कन्दरा या गुफा है। इनका निर्माण घुलन क्रिया अथवा अपघर्षण द्वारा होता है। यह ऊपरी सतह के नीचे खोखले भाग के रूप में स्थित होती है और इनके अन्दर निरन्तर जल का प्रवाह होता रहता है। जैसे-जैसे भूंमिगत जल का रासायनिक एवं यान्त्रिक अपरदन का कार्य आगे बढ़ता है जमीन के नीचे गलियारों द्वारा आपस में संलग्न कंदराओं का एक जाल रूप विकास होता जाता है। भूमिगत जल की विलयन क्रिया से ही प्रायः कंदराओं का निर्माण होता है।

प्रश्न 5.

हिमानी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हिमानी के अपरदनात्मक कार्यों द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है-

(1) 'यू' आकार की घाटी - हिमनदी जिस घाटी में होकर बहती है उसका आकार अंग्रेजी के ' $U$ ' के समान होता है। अतएव इसे $U$ आकार की घाटी कहा जाता है। यह हिमनदी का अपरदनात्मक स्थलरूप है।

(2) लटकती घाटी - मुख्य हिमनदी में मिलने वाली सहायक हिमनदी जिस घाटी में होकर बहती है, वह घाटी हिम के पिघल जाने पर मुख्य हिमनदी घाटी में लटकती हुई प्रतीत होती है। इसे लटकती घाटी कहते हैं।

(3) सर्क या हिमगह्वर - कभी-कभी U आकार की घाटियों के सिरे पर हिमजल के अन्दर जम जाता है। जमे हुए जल का आयतन बढ़ जाता है जिससे शिलाएँ टूट जाती हैं तथा हिमनदी के साथ बह जाती हैं। कालान्तर में ये गर्त बढ़ते हुए आरामदायक कुर्सी की आकृति के रूप में बदल जाते हैं। कभी-कभी इनमें पानी भर जाने से झील बन जाती है जो हिमगह्वर नाम से जानी जाती है।

(4) गिरिभृंग (Horn) - जब तीन या अधिक हिमनदियाँ अपने शीर्षों की ओर अपरदन करती हैं तो उनके हिमगह्वरों के आपस में मिल जाने से प्रपाती एवं नुकीली चोटी बन जाती है, इसे गिरिश्रृंग कहते हैं।

(5) नूनाटक-कभी-कभी बर्फ की मात्रा बढ़ने पर कई हिमनदी आपस में मिल जाती हैं जिससे धरातल का एक विस्तृत भाग हिम से ढककर ऊँचा उठ जाता है। इसे नूनाटक कहते हैं।

(6) मेष शिलाएँ-हिमनदी के मार्ग में जब ऊँची कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो हिमनदी इनके ऊपर चढ़कर इन्हें घिस देती हैं। इन चट्टानों में हिमनदी के सम्मुख भाग का ढाल मन्द तथा विपरीत भाग का ढाल तीव्र होता है। इसकी आकृति बैठी हुई भेड़ की तरह होती है इसलिए इन्हें मेष शिलाएँ कहते हैं।

(7) फियोर्ड-उच्च अक्षांशों में हिम नदियाँ अपनी घाटियों को समुद्र तल से भी गहरा काट देती हैं तथा ' यू' आकार की घाटियों का विस्तार समुद्र तट तक हो जाता है। इनमें समुद्र का जल बहुत दूर तक भर जाता है। ये लम्बी तथा खड़ी दीवारों वाली जल से भरी घाटियाँ फियोर्ड कहलाती हैं।

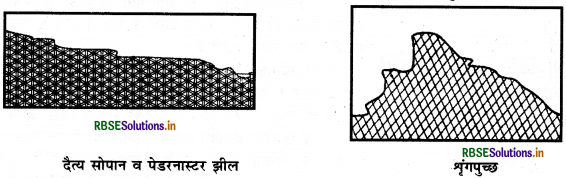

(8) पैडरनास्टर झील - हिमनदी घाटी में चट्टानी संरचना की भिन्नता के कारण बहुत बड़े आकार की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। इन्हें दैत्य सोपान कहते हैं। दैत्य सोपानों पर स्थित गड्डों में पानी भर जाने से झील बन जाती है। इन्हें पैडरनास्टर झील भी कहते हैं।

(9) शृंगपुच्छ-इसमें चट्टानों के ढाल का क्रम मेष शिलाओं के विपरीत होता है। हिमनदी के सम्मुख भाग का ढाल तीव्र तथा विपरीत भाग का ढाल मन्द होता है। इनकी आकृति उल्टी नाव जैसी होती है।

(10) शैल बेसिन-हिमानी अपरदन द्वारा पर्वतीय भागों में हुए कुछ गड्डों में जल भर जाता है जिसके सूख जाने पर उसे शैल बेसिन कहते हैं।

प्रश्न 6.

हिमानी (हिमनद) निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हिमनद अपने निक्षेपणात्मक कार्यों द्वारा अग्रलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं-

(1) हिमोढ़ - जब हिमानी पिघलने लगती है तो वह अपने साथ लाये कंकड़-पत्थरों तथा शैल खण्डों को जमा करने लगती है। ये कंकड़-पत्थर तथा शैल खण्ड ही हिमोढ़ कहलाते हैं। हिमोढ़ निम्न प्रकार के होते हैं -

- पार्श्ववर्ती हिमोढ़ - हिमनद के किनारों या पाश्र्वों पर एक पंक्तिबद्ध रूप में जमा होने वाले पदार्थों को पाश्ववर्ती हिमोढ़ कहते हैं।

- मध्यवर्ती हिमोढ़ - जब दो हिमानियाँ मिलती हैं तो उन हिमानियों के पार्श्व जो एक-दूसरे से मिल जाते हैं उन किनारों पर जमा होने वाले हिमोढ़ों को मध्यवर्ती हिमोढ़ कहते हैं।

- तलस्थ हिमोढ़ - हिमनदी के तल में यत्र-तत्र बिखरे हिमोढ़ तलस्थ हिमोढ़ कहलाते हैं।

- अन्तस्थ हिमोढ़ - जब हिमानी पिघलने लगती है तो उसके अग्रवर्ती भाग में हिमोढ़ अर्द्ध-चन्द्राकार रूप में जमा होने लगते हैं, जिन्हें अन्तस्थ हिमोढ़ कहते हैं।

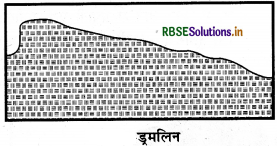

(2) ड्मललिन - हिमानीकृत क्षेत्रों में उल्टी नाव की तरह या अण्डों की टोकरी के समान दिखने वाली आकृति ड्रमलिन कहलाती है। यह गोलाश्म मृत्तिका का जमाव होता है। इसमें जिस भाग से हिम चढ़ता है उसका ढाल तीव्र तथा जहाँ उतरता है उसका ढाल मन्द होता है।

(3) विस्थापित शैल खण्ड - हिमनदी के साथ आये कंकड़, पत्थर तथा शैल खण्ड जो अपने टूटे हुए स्थान से दूर निक्षेपित होते हैं, विस्थापित शैल खण्ड कहलाते हैं।

(4) हिमानी जलोढ़ निक्षेप - हिमानी के पिघल जाने पर, उस पिघले हुए जल के द्वारा जो निक्षेप होता है, उसे हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं।

(5) एस्कर या मृदा कटक - हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा बजरी, रेत तथा कंकड़-पत्थरों के निक्षेप से निर्मित लम्बे, संकरे तथा तीव्र ढाल वाली सर्पिलाकार आकृति को 'एस्कर या मृदा कटक' कहते हैं।

(6) केम - हिमनदी के अग्र भाग पर हिम के पिघलने के कारण मलबा निक्षेप ढेर के रूप में या टीलों के रूप में जमा हो जाता है। इस तरह के टीले को 'केम' कहते हैं।

(7) केटिल या हमक - हिम के बड़े-बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर जल अवतलित भागों में जमा हो जाता है जिससे केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य में कई छोटे-छोटे टीले होते हैं जिसे 'हमक' कहते हैं।

(8) हिमानी अवक्षेप मैदान - हिमानी के पिघले हुए जल के साथ जो मलबा एक विस्तृत भू-भाग में फैल जाता है, उससे निर्मित विस्तृत समतल भाग को हिमानी अवक्षेप मैदान या हिमानी धौत मैदान कहा जाता है।

प्रश्न 7.

लहरों के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

लहरों का अपरदन कार्य घोल क्रिया, अपघर्षण, संक्षारण, सन्निघर्षण, जल दाब एवं जलगति क्रिया द्वारा संचालित होता है। लहरें अपने अपरदन कार्यों द्वारा निम्न स्थलरूपों का निर्माण करती हैं-

(1) भृगु - तटीय मैदान के ढलवाँ तट पर सागरीय तरंगें अपने प्रहार द्वारा निचले भाग में खाँचों का निर्माण करती हैं। जब खाँच का विस्तार स्थल की ओर अधिक हो जाता है तो भृगु का ऊपर लटका हुआ भाग नीचे सहारा न मिलने के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार खड़े ढाल के रूप में तटीय भृगु का निर्माण होता है।

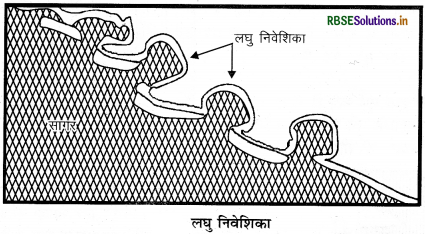

(2) लघु निवेशिका - जब तट के समानान्तर क्रमशः कठोर तथा कोमल शैल का विस्तार होता है तो जल कोमल शैल का भीतर-ही-भीतर अपरदन करने लगता है और कोमल चट्टान वाले भाग में अण्डाकार कटान होने लगता है जिससे 'लघु निवेशिका' आकृति का निर्माण होता है।

(3) कन्दरा - लघु निवेशिका के तरंगों द्वारा अधिक गहरा होते जाने के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। इन्हें ही 'कन्दरा' कहते हैं। जिन कन्दराओं के दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग कहते हैं।

(4) वात रन्ध्र - जब तरंगों के दाब के कारण कन्दरा की हवा सिकुड़ती है तो दाब के कारण कुछ हव्रा कन्दरा की छत को तोड़कर छिद्र करके ऊपर निकल जाती है। इन छिद्रों को ही 'वात रन्ध्र' कहते हैं।

(5) तटवर्ती मेहराब - जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों किनारों पर कन्दरा का निर्माण हो जाता है, जब दोनों कन्दराएँ विस्तृत होकर एक-दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनके आर-पार जल बहने लगता है तो इस तरह की आकृति को प्राकृतिक मेहराब कहते हैं।

(6) तरंग निर्मित प्लेटफार्म - सागरतटीय भृगु के टूटकर क्रमशः पीछे हटते रहने से तटीय भाग पर जल के अन्दर एक मैदान का निर्माण होता है जिसे 'तरंग निर्मित प्लेटफार्म' कहते हैं।

(7) गुहास्तम्भ - अपरदन के कारण मेहराब की छत कमजोर होकर टूट जाती है जिस कारण शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। इसे ही गुहास्तम्भ कहते हैं।

(8) खाड़ी या सागरोन्मुखी कगार - सागर के तटवर्ती भाग में कमजोर चट्टानों के गहराई तक कट जाने के कारण गहरी खाई का निर्माण होता है, जिसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी के दोनों किनारों के कठोर शैल खण्डों को सागरोन्मुखी कगार कहों हैं।

प्रश्न 8.

लहरों की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

लहरों द्वारा निम्नांकित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है -

- पुलिन (Beaches) - सागरीय तट के किनारे मलबे के निक्षेप से बने स्थलरूप को पुलिन कहते हैं। पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के मध्य होता है।

- कस्प पुलिन - पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलाश्म तथा बजरी द्वारा निर्मित पतले-पतले कटकों जैसी आकृति को कस्प पुलिन कहते हैं।

- स्पिट (Spit) - जब सागरीय मलबे का निक्षेप तट के लम्बवत् या भू-जिह्ना की तरह होता है तो इस आकृति को स्पिट या संलग्न भित्ति कहते हैं।

- रोधिका (Bars) - तरंगों या धाराओं द्वारा जब मलबे का निक्षेप कटक या बाँध के रूप में होता है तो उस आकृति को रोधिका कहते हैं। रोधिका जल में डूबी रहती है।

- अपतट रोधिका - जब रोधिका का निर्माण तट से दूर प्रायः तट के समानान्तर होता है तो इसे अपतट रोधिका कहते हैं।

- हुक - तूफानी तरंगों के कारण स्पिट तट की ओर मुड़ जाती है तो तट की ओर मुड़ी इस स्पिट को ही हुक कहते हैं।

- लूप - जब यह हुक पूर्ण रूप से मुड़कर छल्ले का निर्माण कर तट से जा मिलता है, जो उसे लूप कहते हैं।

- संयोजक रोधिका - दो शीर्ष स्थलों या दो द्वीपों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं।

- टोम्बोलो - तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं।

- लैगून एवं खाड़ी रोधिका - जब रोधिका द्वारा खाड़ी के दोनों भाग परस्पर जुड़ जाते हैं तो उसे खाड़ी रोधिका कहते हैं। खाड़ी तथा खाड़ी रोधिका के मध्य जल के भरे हुए भाग को लैगून कहते हैं।

- रोधी द्वीप - जब लहरें अपने मंलबे का जमाव कर द्वीप का निर्माण करती हैं तो उसे रोधी द्वीप कहते हैं।

- उभयाग्र भाग - जब दो रोधिकाओं के अग्र भाग एक त्रिकोण के रूप में मिल जाते हैं तो उभयाग्र रोधिका का निर्माण होता है।

प्रश्न 9.

पवन के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पवन के अपरदन कार्यों द्वारा निम्नांकित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है-

(1) अपवाह बेसिन (Deflation hollows) - असंगठित पदार्थों की परत को हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है जिससे वहाँ एक गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसे वातागर्त या अपवाह बेसिन कहते हैं।

(2) इस्सेलबर्ग (Inselberg) - मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा अपरदन के कारण कोमल शैल आसानी से कट जाती है परन्तु कठोर शैल के अवशेष भाग ऊँचे-ऊँचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों या टापुओं को इन्सेलबर्ग कहा जाता है।

(3) छत्रक शिला (Mushroom Rocks) - मरुस्थलीय भागों में हवा के प्रहार से चट्टान के निचले भाग का अधिक अपरदन हो जाता है तथा ऊपरी भाग छतरी की तरह शेष रहता है, इस छतरीनुमा आकृति को छत्रक शिला कहते हैं।

(4) तिपहल शिला - पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखण्डों पर पवन के अपरदन द्वारा खरोंचें पड़ जाती हैं। पवन के कई दिशाओं से चट्टान पर प्रहार के कारण उसका आकार तीन फलक वाला हो जाता है जिसे तिपहल शिला कहते हैं।

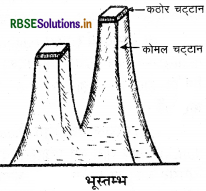

(5) भूस्तम्भ - जहाँ असंगठित पदार्थों के ऊपर कहीं-कहीं कठोर पदार्थों के कोमल चट्टान चट्टानी टुकड़े होते हैं, वहाँ हवा के प्रहार से निचली असंगठित पदार्थों की परत का अपरदन होने लगता है। केवल उस कठोर चट्टान के नीचे की असंगठित चट्टानें शेष रह जाती हैं। इस प्रकार की आकृति को 'भूस्तम्भ' कहते हैं।

(6) आश्मिक जालक - जहाँ कठोर चट्टान की परत में कहीं-कहीं कोमल चट्टान का भाग आ जाता है तो हवा द्वारा कोमल भाग का अपरदन हो जाता है और एक जालीनुमा आकृति शेष रह जाती है, जिसे 'आश्मिक जालक' कहते हैं।

(7) वात खिड़की - जब दो जालकों के गर्त आपस में आर-पार मिल जाते हैं तो उस रचना को वात खिड़की कहते हैं।

(8) कटक एवं खाई - हवा की दिशा के अनुरूप कठोर तथा कोमल शैल खड़ी हो तो अपरदन के कारण एक ओर कटक तथा दूसरी ओर खाई का निर्माण होता है।

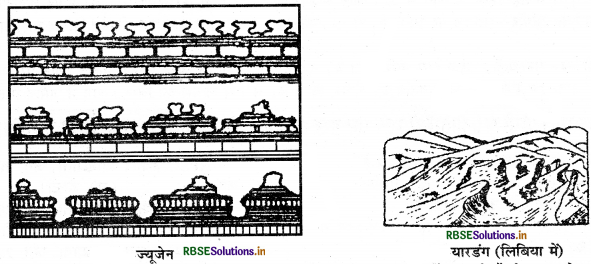

(9) ज्यूजेन - मरुस्थली भागों में जहाँ चट्टानें क्षैतिज रूप में तथा कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतों के रूप में मिलती हैं तो हवा के अपरदन के द्वारा इनका आकार स्याही की चित्र-अश्मिक जालिका दवात जैसा हो जाता है। इस आकृति को ही ज्यूजेन कहते हैं।

(10) यारडंग - जहाँ चट्टानों की कठोर तथा कोमल परतें लम्बवत् रूप में मिलती हैं तो हवा कोमल चट्टानी भाग का अपरदन तीव्र गति से करती है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। इस आकृति को ही 'यारडंग' कहते हैं।

(11) गहन वातगर्त - हवा के प्रहार के कारण जब एक वातगर्त अत्यधिक गहरा हो जाता है तो उसे गहन वातगर्त कहते हैं।

(12) नमकीन झील - जहाँ गहन वातगर्त जल तल तक पहुँच जाता है तो इस गर्त में लवणीय झील का निर्माण होता है, जिसे प्लाया या नमकीन झील कहते हैं।

प्रश्न 10.

पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पवन का निक्षेपणात्मक कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा बालुका स्तूपों तथा लोयस जैसे महत्त्वपूर्ण स्थलों का निर्माण होता है। पवन का निक्षेपण कार्य कई बातों पर निर्भर करता है। तीव्र वेग से चलने वाली पवन के साथ अधिक मात्रा में पदार्थों का परिवहन होता है। अतः पवन के वेग में कमी आते ही उसकी परिवहन सामर्थ्य घट जाती है तथा निक्षेपण प्रारम्भ हो जाता है।

पवन के निक्षेपण द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है -

(1) बालुका स्तूप (Sand dunes) - पवन द्वारा रेत या बालू के निक्षेपण से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालुका स्तूप कहते हैं। आकार के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं

- अनुप्रस्थ स्तूप (Transverse dunes) - पवन की दिशा के समकोण दिशा में इनका निर्माण होता है। इसका पवनोन्मुखी ढाल मन्द तथा विमुखी ढाल तीव्र होता है।

- अनुदैर्ध्य स्तूप (Longitudinal dunes) - ये पवन प्रवाह की दिशा में ही निर्मित होते हैं। सहारा में इन्हें 'सीफ' कहते हैं।

- परवलयिक स्तूप (Parabolic dunes) - जब वायु की प्रवाहित दिशा के विपरीत बालू या रेत का जमाव होता है तो उसे परवलयिक स्तूप कहते हैं। इसका अनुदैर्घ्य टिब्बा पवनोन्मुखी ढाल मन्द तथा लम्बाई अधिक होती है।

- बरखान - यह अर्द्धचन्द्राकार बालुका स्तूप है जो वायु की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। इसका पवनोन्मुखी भाग उत्तल ढाल तथा पवन विमुखी भाग अवतल ढाल वाला होता है। इसके मध्य के रिक्त भाग को 'गासी' कहते हैं!

(2) उर्मिकाएँ-मरुस्थली भाग में सागरीय लहरों की तरह बनने वाली रेतीली आकृतियों को उर्मिकाएँ कहते हैं।

(3) बालुका चादर-एक विस्तृत भाग पर फैले बालू के विस्तृत आवरण को बालुका चादर कहते हैं।

(4) बालुका प्रवाह-हवा के मार्ग में आने वाले अवरोध के सहारे बालू का जमाव बालुका प्रवाह कहलाता है।

(5) बालुका कगार-धरातल पर 100 फीट से 150 फीट की ऊँचाई वाले बालू द्वारा निर्मित शिखर बालुका कगार कहलाते हैं।

(6) लोयस-मरुस्थलों में हवा द्वारा बारीक रेत को उड़ाकर मरुस्थलों के बाहर किसी अन्यत्र स्थान पर जमा कर दिया जाता है। अतः इस महीन रेत वाले जमाव को लोयस कहते हैं। चीन में लोयस का विस्तृत भाग में जमाव मिलता है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इस अध्याय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

निम्न में कौन-सा अपरदनात्मक स्थलरूप है?

(क) जलप्रपात

(ख) ड्रमलिन

(ग) लोएस

(घ) डेल्टा

उत्तर:

(क) जलप्रपात

प्रश्न 2.

परिहिमानी दृश्यभूमि उत्पन्न होता है?

(क) सम्पीड़नात्मक बल से

(ख) अनाच्छादन से

(ग) पटल विरूपण से

(घ) तनाव बल से।

उत्तर:

(ख) अनाच्छादन से

प्रश्न 3.

ज्यूजेन बनता है?

(क) मुलायम व कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा

(ख) मुलायम व कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा

(ग) मुलायम व कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन सन्निघर्षण के द्वारा

(घ) मुलायम व कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर परतों के बीच पवन सन्निघर्षण के द्वारा

उत्तर:

(क) मुलायम व कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा

प्रश्न 4.

गीओ है?

(क) गहरे सागरीय मैदान

(ख) महासागरीय निक्षेप

(ग) महासागरीय खाइयाँ

(घ) सपाट शिखर समुद्री पर्वत।

उत्तर:

(घ) सपाट शिखर समुद्री पर्वत।

प्रश्न 5.

गुंफिल नदी की विशेषता है?

(क) नदी के ऊपरी भाग के प्रवाह की

(ख) नदी के मध्य भाग के प्रवाह की

(ग) हिमनद के ऊपरी भाग के प्रवाह की

(घ) नदी के निचले भाग के प्रवाह की।

उत्तर:

(घ) नदी के निचले भाग के प्रवाह की।

प्रश्न 6.

निम्न स्थलरूपों में से कौन-सा पवन द्वारा विकसित नहीं है?

(क) ज्यूजेन

(ख) रूसेलबर्ग

(ग) अरेत

(घ) यारडंग।

उत्तर:

(ग) अरेत

प्रश्न 7.

निम्न में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(क) नदी - प्राकृतिक तटबंध

(ख) पवन - टोम्बोलो

(ग) हिमनद - सर्क

(द) पवन - सीफ।

उत्तर:

(ख) पवन - टोम्बोलो

प्रश्न 8.

पैडरनास्टर झील क्या है?

(क) हिमनदीय सोपान

(ख) ज्वालामुखीजन्य झील

(ग) समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें

(घ) नदी विसर्प से कटी अर्धचन्द्राकार आकार की झीलें

उत्तर:

(क) हिमनदीय सोपान

प्रश्न 9.

निम्न में से कौन-सा सरिताहिमी निक्षेप है?

(क) पदस्थली

(ख) केम वेदिका

(ग) बाढ़कृत मैदान

(घ) लोएस मैदान।

उत्तर:

(ख) केम वेदिका

प्रश्न 10.

सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कूट में सही उत्तर चुनिए-

|

सूची I (स्थलाकृति) |

सूची II(भू-आकृति) |

|

(A) हिमनदीय |

(i) जलोढ़ पंखारूपी प्रसार |

|

(B) समुद्री |

(ii) यारडांग |

|

(C) नदीय |

(iii) अराटे |

|

(D) वातोढ़ |

(iv) संयोजी भित्ति |

कूट -

|

|

(A) |

(B) |

(C) |

(D) |

|

(क) |

(ii) |

(i) |

(iii) |

(iv) |

|

(ख) |

(iv) |

(ii) |

(i) |

(iii) |

|

(ग) |

(iii) |

(iv) |

(ii) |

(i) |

|

(घ) |

(i) |

(iv) |

(iv) |

(ii) |

उत्तर:

(घ)

प्रश्न 11.

निम्नलिखित दो स्तम्भों का मिलान कीजिए

|

(i) हिमोढ़ |

(a) हिमानी अपरदन |

|

(ii) लोयस |

(b) कार्स्ट निक्षेप |

|

(iii) सर्फ |

(c) वायु निक्षेप |

|

(iv) स्टैलैक्टाइट |

(d) हिमानी निक्षेप |

कूट -

|

|

(i) |

(ii) |

(iii) |

(iv) |

|

(क) |

(c) |

(d) |

(b) |

(a) |

|

(ख) |

(d) |

(c) |

(a) |

(b) |

|

(ग) |

(d) |

(c) |

(b) |

(a) |

|

(घ) |

(a) |

(d) |

(b) |

(c) |

उत्तर:

(ख)

प्रश्न 12.

निम्न में से उस लक्षण की पहचान कीजिए जो वायु अपरदन से बना है -

(क) बरखान

(ख) सीफ

(ग) बालू टिब्बे

(घ) ज्यूजेन।

उत्तर:

(घ) ज्यूजेन।

प्रश्न 13.

यू-आकार की घाटी का विकास होता है

(क) कार्ट प्रदेश में

(ख) हिमानी क्षेत्र में

(ग) परिपक्व नदी में

(घ) ये सभी।

उत्तर:

(ख) हिमानी क्षेत्र में

प्रश्न 14.

कौन-सा सुमेलित नहीं है स्थलाकार द्वारा निर्मित

स्थलाकार - द्वारा निर्मित

(क) जलोढ़ पंख - नदी

(ख) हिमोढ़ - हिमानी

(ग) वातगर्त - वायु

(घ) एस्कर - वायु

उत्तर:

(घ) एस्कर - वायु

प्रश्न 15.

अन्धी घाटियाँ पाई जाती हैं

(क) कार्ट प्रदेश में

(ख) शुष्क प्रदेश में

(ग) हिमानीकृत प्रदेश में

(घ) टुण्ड्रा प्रदेश में।

उत्तर:

(क) कार्ट प्रदेश में

प्रश्न 16.

इनमें से कौन-सा एक हिमानी स्थलाकृति का भू-रूप नहीं है

(क) गिरिशृंग

(ख) नूनाटक

(ग) लैपीज

(घ) हिमगह्वर।

उत्तर:

(ग) लैपीज

प्रश्न 17.

जलोढ़ पंख किन क्षेत्रों में बनते हैं ?

(क) बाढ़ के मैदानों में

(ख) पर्वत पदीय क्षेत्रों में

(ग) तटीय क्षेत्रों में

(घ) पर्वतीय क्षेत्रों में।

उत्तर:

(ख) पर्वत पदीय क्षेत्रों में

प्रश्न 18.

सकुण्ड (युवाला) कौन-सी स्थलाकृति से सम्बन्धित है ?

(क) शुष्क प्रदेश

(ख) हिमानी प्रदेश

(ग) तटीय प्रदेश

(घ) चूना प्रदेश।

उत्तर:

(घ) चूना प्रदेश।

प्रश्न 19.

मेष शिलाएँ किसके अपरदनात्मक कार्य से बनती हैं ?

(क) पवन

(ख) नदी

(ग) नदी

(घ) सागरीय तरंग।

उत्तर:

(ख) नदी

प्रश्न 20.

बरखान किसके निक्षेपात्मक कार्य से बनते हैं?

(क) हिमानी

(ख) नदी

(ग) पवन

(घ) भूमिगत जल।

उत्तर:

(ग) पवन

प्रश्न 21.

सागरीय तरंगों के निक्षेपात्मक कार्य से कौन-सा स्थल रूप बनता है -

(क) पुलिन

(ख) डेल्टा

(ग) एश्चु यरी

(घ) अवक्षेप मैदान।

उत्तर:

(क) पुलिन

प्रश्न 22.

हिमानीकृत निक्षेपजन्य स्थलाकृतियों का समुच्चय है

(क) विस्थापित शिलाखण्ड-यारडांग-एस्कर

(ख) लैपीज-लोयस-हिमोढ़

(ग) एस्कर-हिमोढ़-हिमनदोढ़ टिब्बा

(द) अवक्षेप मैदान-छत्रक हिमोढ़।,

उत्तर:

(ग) एस्कर-हिमोढ़-हिमनदोढ़ टिब्बा

प्रश्न 23.

संलग्न भित्ति जिस साधन के निक्षेप से बनती है, वह है

(क) हिमानी

(ख) लहरें

(ग) भूमिगत जल

(घ) पवनें।

उत्तर:

(ख) लहरें

प्रश्न 24.

नदी या नदीकृत या प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विवरण दीजिए।

उत्तर:

धरातल की समतल स्थापक शक्तियों में प्रवाहित जल अर्थात् नदी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नदी अपघर्षण सन्निकर्षण, जलगति क्रिया तथा घोलीकरण आदि विधियों से अपरदन कार्य करती है। नदी के अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण कार्य के दौरान निर्मित स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं अपरदन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ - नदी द्वारा अपरदन से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है -

(1) V आकार की घाटी - पर्वतीय भागों में नदियाँ निम्न कटाव करती हैं जिससे घाटी की गहराई बढ़ती जाती है जिसके दोनों पार्श्व उत्तल होते हैं। इस प्रकार की घाटी को V'वी' आकार की घाटी कहते हैं। इसे कन्दरा भी कहा जाता है। 'वी' आकार की घाटी का निर्माण वहाँ होता है जहाँ कठोर शैलें पाई जाती हैं। 'वी' आकार की घाटियाँ परिवर्तित होकर गार्ज एवं कैनियन का निर्माण करती हैं।

(2) जल गर्तिका -जल में मिले हुए कंकड़, पत्थर अपने अपरदन कार्यों द्वारा नदी मार्ग में छोटे-छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं जिन्हें 'जलगर्तिका' कहा जाता है।

(3) जलप्रपात - नदी के मार्ग में जब चट्टानों की क्षैतिज परतें कठोर तथा कोमल चट्टानों के क्रम में बिछी होती हैं तो जल अपने अपरदन कार्यों द्वारा कोमल चट्टानों को काट देता है तथा खड़े ढाल का निर्माण कर ऊपर से नीचे अत्यधिक वेग से गिरता है। इसे 'जलप्रपात' कहते हैं।

(4) क्षिप्रिका - नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है और वह सीढ़ीनुमा सपाट ढाल के साथ प्रवाहित होता है, उसे क्षिप्रिका कहते हैं।

(5) नदी वेदिका - जब नदी में किसी कारणवश पुनरौवन की अवस्था आ जाती है तो नदी अपनी घाटी को पुनः गहरा करने लगती है। अतः नदी अपनी पुरानी चौड़ी घाटी के अन्तर्गत नवीन एवं सँकरी घाटी का निर्माण करने लगती है जिनका आकार सीढ़ीनुमा होता है।

(6) संरचनात्मक सोपान - जब नदी के मार्ग में कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप में मिलती हैं तो नदी कोमल चट्टानों को शीघ्र काट देती है। इस प्रकार के अपरदन के कारण नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होने लगता है। अतः इस सोपानाकार आकृति को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। विक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ

अवसादों के जमाव को 'निक्षेप' कहते हैं। नदी के वेग के मन्द पड़ जाने के कारण उसकी भार वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी के तलहटी तथा किनारों पर नदी के जलोढ़कों तथा तलछट के जमाव होने लगते हैं। इन अवसादों के निक्षेप में नदी पहले मोटे पदार्थों तथा अन्त में महीन पदार्थों का जमाव करती है।

इन निक्षेपित पदार्थों से निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं -

(1) जलोढ़ शंकु - नदी पर्वतों से उतरकर जब मैदान में प्रवेश करती है तो वह सर्वप्रथम भारी पदार्थों को पर्वतों की पदस्थली में जमा करती है। यह जब शंकु के आकार में निर्मित होता है, तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं।

(2) जलोढ़ पंख - पर्वतों के पदीय ढाल पर जब नदी के जलोढ़कों का जमाव पंखनुमा रूप में होता है तो ऐसी आकृति जलोढ़ पंख कहलाती है।

(3) गिरिपदीय जलोढ़ मैदान-कई जलोढ़ पंखों के विस्तृत संयुक्त रूप को 'जलोढ़ मैदान' कहते हैं।

(4) गोखुर झील - नदी के विसर्पित मार्गों में बहते समय जब अचानक जल की मात्रा में वृद्धि होती है, तब नदी अपने विसर्पित मार्ग का अनुसरण न कर सीधे बहने लगती है। ऐसी स्थिति में नदी से एक विसर्पित टुकड़ा अलग होकर झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि इस झील की आकृति 'गाय के खुर' के समान होती है, इसलिए इसे 'गोखुर झील' कहते हैं।

(5) प्राकृतिक तटबन्ध - बाढ़ के समय नदी अपने बहुत से अवसादों का जमाव अपने किनारों पर कर देती है। यह जमाव देखने पर प्राकृतिक रूप से बने हुए बाँधों जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इस आकृति को प्राकृतिक तटबन्ध के नाम से पुकारते हैं।

(6) बाढ़ के मैदान - युवावस्था में नदी अपनी घाटी को गहरा तथा प्रौढ़ावस्था में घाटी को चौड़ा करने का कार्य करती है। नदी घाटी को चौड़ा करने के कार्य के दौरान, बाढ़ के कारण नदी का जल तटबन्धों को तोड़कर दूर तक फैल जाता है। जब बाढ़ की समाप्ति होती है तब नदी के अवसाद दूर तक सम्पूर्ण बाढ़ग्रस्त मैदान में बिछे मिलते हैं जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं।

(7) डेल्टा - नदी जीर्णावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का जमाव विशालतम पंखे जैसा होता है। नदी की मुख्य धारा वृक्षों की जड़ों के समान अनेक उपधाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी द्वारा निर्मित इस त्रिभुजाकार आकृति को सर्वप्रथम हेरोडोट्स नामक भूगोलवेत्ता ने डेल्टा के नाम से सम्बोधित किया था। संरचना तथा आकार के आधार पर डेल्टा तीन प्रकार का होता है-चापाकार, पंजाकार तथा ज्वारनदमुख डेल्टा। भारत में गंगा का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा

प्रश्न 25.

मोनेडनॉक और इन्सेलबर्ग।

उत्तर:

मोनेडनॉक का निर्माण नदी द्वारा अपरदन चक्र की अन्तिम अवस्था में होता है। वहीं इन्सेलबर्ग का निर्माण मरुस्थलीय भागों में पवन अपरदन से होता है। दोनों ही अपरदन चक्र की अन्तिम अवस्था में बचे हुए अपेक्षाकृत कठोर शैल संरचना वाले टीले होते हैं।