RBSE Class 11 Home Science Notes Chapter 12 पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता

These comprehensive RBSE Class 11 Home Science Notes Chapter 12 पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 11 Home Science Chapter 12 Notes पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता

→ प्रस्तावना:

पोषण का अर्थ

- शरीर में भोजन का कार्य करना है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पोषण प्राप्त करते हैं तथा वृद्धि, पुनर्निर्माण तथा स्वस्थता के लिए इनका उपापचयन करते हैं।

- बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है। इसलिए उनकी पोषण सम्बन्धी आवश्यकताएँ उनकी वृद्धि दर, शरीर के वजन तथा उनके विकास की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। इस अवस्था में पोषण की न्यूनता के परिणामस्वरूप आजीवन क्षति एवं अक्षमताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

पर्याप्त पोषण निम्नलिखित में योगदान करता है

- शरीर के अंगों के कार्य एवं प्रणाली में

- संज्ञानात्मक निष्पादन में

- रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता में

- ऊर्जा स्तरों की वृद्धि में

- सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में।

(अ) शैशव (जन्म से 12 माह तक) के दौरान पोषण, स्वास्थ्य एवं नैतिकता

- शिशुओं को उनके प्रति किलो शरीर वजन से लगभग दुगुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है जो कि भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी के बराबर होती है।

- ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को अवश्य मिलने चाहिए

- हड्डियों एवं पेशियों की तीव्र वृद्धि के लिए प्रोटीन;

- हड्डियों के तीव्र कैल्शियमीकरण के लिए कैल्शियम तथा

- रुधिर आयतन में विस्तार एवं वृद्धि के लिए लौह तत्व।

(1) शिशुओं की आहार सम्बन्धी आवश्यकताएँ

शिशुओं की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताएँ माँ के दूध के संघटन तथा उनको दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन से पूरी हो जाती है। सुपोषित माँ के 850 मि.ली. दूध में प्रथम 4-6 माह तक के लिए सभी पोषक तत्व होने चाहिए। यदि माँ को अच्छी खुराक दी जाती है तो शिशु भी अच्छी तरह बढ़ता और फलता-फूलता है। इसलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व युक्त भोजन करना चाहिए तथा कुपोषण से बचने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फलों का जूस तथा जल जैसे तरल पदार्थ लेने चाहिए।

→ स्तनपान-माँ का दूध उन सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। 6 माह तक माँ को शिशु को अवश्य स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 2-3 दिन नवदुग्ध प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होता है तथा शिशु को संक्रमणों से बचाता है। शिशु को इसे अवश्य पिलाया जाना चाहिए।

स्तनपान के लाभ

- पोषण की दृष्टि से अनुकूल

- अपेक्षित अनुपात एवं रूपों में सभी पोषक-तत्वों से भरपूर

- सरल, स्वच्छ एवं सुविधाजनक आहार का तरीका

- यह जठरात्र संबंधी, सीने एवं मूत्र सम्बन्धी संक्रमण से बचाता है,

- माँ को कैंसर से सुरक्षा

- माँ तथा शिशु के मध्य सुखद संबंधों में सहायक।

→ कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन हैं

- भारतीय बहुउद्देश्यीय आटा

- खमीरीकृत भोजन

- बाल आहार

- पोषक अनाज, दाल आदि

- अमूथम

- अमृथम आदि।

→ जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार:

- जन्म से ही कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम भोजन होता है। साथ ही साथ उनकी सतत् वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। आहार संबंधी संपूरकों पर तभी विचार किया जाना चाहिए यदि शिशु का वजन संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ता है।

- पूरक भोजन-शिशु को माँ के दूध के साथ-साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किये जाते हैं, उन्हें पूरक भोजन कहा जाता है। इन्हें 6 माह की आयु से शुरू किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दूध पिलाने की बोतलों व अन्य बर्तनों की साफ-सफाई व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है।

→ पूरक भोजन के प्रकार हैं

- तरल पूरक-दूध, पानी, संतरे व मौसमी का रस तथा सब्जी-दाल का सूप।

- अर्द्ध ठोस पूरक आहार (5-6 माह की आयु से शुरू करना)-अच्छी तरह पकी-मसली सब्जी, अच्छी तरह से पकी दालें, अंड पीतक तथा पकाई गई व मसली गई मछली

- ठोस पूरक (10 माह से एक वर्ष तक)-दाल, अनाज के टुकड़े, कच्चा सलाद, फल आदि।

पूरक भोजन कैलोरी से भरपूर होना चाहिए तथा उनसे प्रोटीन के रूप में कम-से-कम 10 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी चाहिए।

→ पूरक आहार के लिए दिशा-निर्देश

- एक बार में केवल एक ही भोजन से शुरुआत।

- प्रारंभ में थोड़ी मात्रा में खिलाएँ, धीरे-धीरे बढ़ाएँ।

- भोजन पसंद नहीं करने पर उसे खाने के लिए बाध्य न करें।

- मसालेदार एवं तला भोजन न दें।

- सभी प्रकार के भोजन को खाने के लिए प्रोत्साहित करें।

- भोजन में विविधता लायें।

→ प्रतिरक्षण:

एक टीका जिसमें कीटाणु द्वारा निर्मित जीवाणु/विषाणु/आविष का एक निष्क्रिय रूप होता है, बच्चे को लगाया जाता है। निष्क्रिय होने के कारण यह संक्रमण नहीं करता किंतु श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रतिरक्षी तत्व करने के लिए प्रेरित करता है। जब कीटाणु बच्चे की स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रहार करते हैं तो ये प्रतिरक्षी तत्व इन कीटाणुओं को मार डालते हैं।

→ राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीके:

- जन्म के तुरंत बाद-बीसीजी,

- 6 सप्ताह-ओपीवी 2, डीपीटी 3, हेपेटाइटिस बी,

- 10 सप्ताह-ओपीवी, डीपीटी तथा हेपेटाइटिस बी,

- 14 सप्ताह-ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी,

- 9-12 माह-खसरा।

इनमें बीसीजी-क्षय रोग प्रतिरोध, ओपीवी-पोलियो रोग निवारण तथा डी.पी.टी.-डिफ्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनेस रोग निवारण हेतु लगाए जाते हैं।

→ शिशुओं एवं छोटे बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी समस्यायें:

जब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। इस अवधि के दौरान शिशुओं में अतिसार, क्षय रोग, प्राइमरी हीज आदि रोग हो जाते हैं। साथ ही इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी से भी

- प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण,

- रक्त की कमी,

- पोषणात्मक अंधापन,

- सूखा रोग आदि हो जाते हैं।

पोलियो, डिफ्थीरिया, क्षय रोग, परट्यूसिस, खसरा तथा टिटनेस जैसे संचारी रोग विकासशील देश में मृत्यु दर और रुग्णता की दर को बढ़ा देते हैं जो उच्च मृत्यु दर का एक उत्तरदायी कारक है।

टीकाकरण बच्चों को संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यन्त प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चों (1-6 वर्ष) का पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता

विद्यालयी-पूर्व बच्चे बहुत ऊर्जावान, चुस्त एवं उत्साही होते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास होता रहता है। यह बच्चों को पौष्टिक आहार तथा अल्पाहार खाने की सही आदत सिखाने का सबसे उत्तम समय होता है।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएँ:

इन बच्चों की मूलभूत पोषण आवश्यकताएँ अन्य सदस्यों की पोषण आवश्यकताओं के समान ही होती है। विकास एवं वृद्धि में सहयोग हेतु उनमें ऊर्जा की माँग अधिक होती है।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के दिशा-निर्देश

- परिवार का एक साथ बैठकर सुखद एवं आनन्दमय वातावरण में भोजन करना बच्चों के लिए बहुत सहायक होता है।

- भोजन तथा अल्पाहार देने के समय में नियमितता हो।

- पसंदीदा भोजन के साथ-साथ व्यंजन सूची में नयी-नयी चीजें रखें।

- व्यंजन-सूची में आसानी से खाए जाने वाले व्यंजन रखें, जैसे-छोटे-छोटे सैंडविच, चपाती रोल्स, इडली, फल आदि।

- एक स्थान पर ही बच्चे को भोजन परोसिए।

- बच्चे को भोजन से पहले आराम करने दें।

- कोई विशेष खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी प्रकार का लालच या दंड कभी भी न दें।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना

विद्यालय-पूर्व वाले सक्रिय बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। इसलिए उन्हें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। बच्चों के भोजन में प्रोटीन, विटामिन-ए तथा लौह तत्व की कमी होने पर बच्चे क्रमशः कुपोषण, जीरोथैलमिया, रक्ताल्पता के शिकार हो सकते हैं।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चे के आहार में तीन पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए

- भोजन की संरचना, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता लाना,

- जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा आवश्यक वसा के बीच सन्तुलन,

- फास्ट-फूड एवं रिफाइण्ड आटे के उपभोग पर संयम।

→ विद्यालय-पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार

|

खाद्य समूह |

मात्रा (ग्राम) |

|

|

1-3 वर्ष |

4-6 वर्ष |

|

|

अनाज, ज्वार, बाजरा आदि |

120 |

210 |

|

दालें |

30 |

45 |

|

दूध (मिली.) |

500 |

500 |

|

फल तथा सब्जियाँ |

25 |

300 |

|

चीनी |

25 |

30 |

|

घी-तेल |

20 |

25 |

→ विद्यालय-पूर्व बच्चे के लिए तीन आहार एवं दो अल्पाहार

- सुबह का नाश्ता-तीन बादाम तथा 5-6 किशमिश के साथ दूध में पकाया गया गेहूँ का दलिया व एक सेब।

- स्कूल टिफिन-दो बड़े सैंडविच, कद्दूकस किया गाजर, चटनी तथा फल का जूस।

- दोपहर का भोजन-पालक, चावल, दही, उबले चने एवं टमाटर की चाट।

- शाम का अल्पाहार-दूध का शेक, पसंद का स्नैक तथा थोड़ी सी मूंगफली के दाने।

- रात्रि का भोजन-दाल-चपाती, एक पकाई गई मौसमी सब्जी।

→ कम लागत वाले अल्पाहार (स्नैक्स) के कुछ उदाहरण

- सोयाबीन की दाल या सूरजमुखी के बीज के पिसे मिश्रण का खमीर उठाना।

- पारंपरिक मूंगफली चक्की

- चावल, लोबिया, काले-चने तथा चौलाई का आटा और गुड़ समान मात्रा में मिलाकर मूंगफली का तेल डालकर स्नेक्स तैयार करना।

- संदल, ढोकला, उपमा आदि।

- सब्जी का सूप।

- मसाले युक्त भुने हुए आलू।

- पास्ता, पनीर तथा सब्जियों के साथ।

- चिवड़ा में मौसमी सब्जियाँ डालकर सॉस के साथ परोसना।

→ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाना

- उनका प्रेक्षण

- भोजन करने के कौशल का विकास करना तथा

- उन्हें आवश्यक विशेष आहार देना।

→ प्रतिरक्षण:

संचारी रोगों का सामना करने के लिए निर्धारित समयों पर एम.एम.आर., डीपीटी, ओपीवी (वूस्टर), टाइफाइड टीका, डी.टी., टिटनेस टॉक्साइड तथा विटामिन ए ड्राप्स आदि लगाए व दिए जाते हैं।

→ विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वस्थता (7-12 वर्ष)

(1) पोषण सम्बन्धी आवश्यकता-9 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं दोनों के लिए पोषण सम्बन्धी आवश्यकताएँ समान होती हैं। उसके पश्चात् दोनों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में अंतर आ जाता है।

- यद्यपि दोनों की ऊर्जा की आवश्यकता लगभग वही रहती है। किन्तु अस्थि की वृद्धि एवं मासिक स्राव की तैयारी में सहायता के लिए प्रोटीन, लोह तत्व तथा कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है।

- 10-12 वर्ष के लड़कों को वृद्धि में तेजी के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है।

(2) आहार योजना-विद्यालयगामी बच्चों के लिए आहार योजना की मुख्य बातें

- विविधता लाना-विविध प्रकार के भोजन सर्वाधिक तर्कसंगत पोषण संदेश है।

- अच्छा पोषण सुनिश्चित करना-बच्चों को सब्जियों, फल, साबुत अनाज खाने के लिए प्रेरित करना तथा आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना।

- संतृप्त वसा, नमक एवं चीनी का सीमित मात्रा में सेवन-कुल कैलोरी में से 20 प्रतिशत कैलोरी ही वसा के रूप में ली जाये। अधिक चीनी युक्त खाद्य-पदार्थ दाँतों में बीमारी लायेंगे, नमक का अधिक सेवन रक्तदाब बढ़ायेगा।

- नाश्ता करना-नाश्ता एक विशेष आहार है। नाश्ता अवश्य करें। इसके न करने से शारीरिक एवं मानसिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- भोजन बनाने की योजना में बच्चों को शामिल करें-भोजन योजना में बच्चों को शामिल करने से उनकी पौष्टिक खाना खाने में रुचि बढ़ेगी। ऐसा करने से बच्चों में भोजन के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक धारणाएँ विकसित होती हैं।

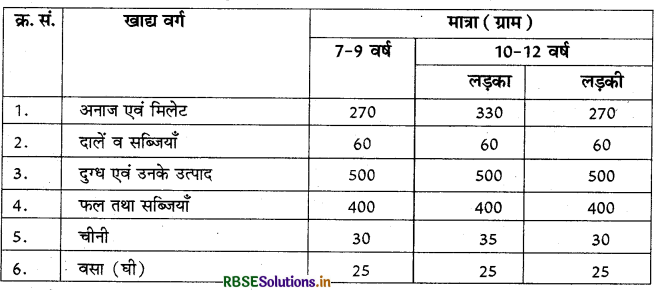

विद्यालयी बच्चों के लिए संतुलित आहारक्र.सं. खाद्य वर्ग

तीन संतुलित एवं दो पौष्टिक भोजन

- सुबह का नाश्ता (दूध एवं कार्नफ्लेक्स, रवा उपमा तथा एक सेब)

- स्कूल टिफिन (गिल्ड सैंडविच तथा फल का रस)

- दोपहर का भोजन (सब्जियों का पुलाव, सलाद हेतु टमाटर, खीरे के टुकड़े तथा छाछ)

- शाम का अल्पाहार (उबले आलू, अंकुरित मूंग की चाट)

- रात्रि भोजन (दाल, ओकरा, सब्जी, रोटी, कच्चा सलाद)

विद्यालय-पूर्व बच्चे एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक-बच्चों की भोजन की मात्रा व आदतों को प्रभावित करने वाले कारक हैं

- पारिवारिक माहौल

- संचार माध्यम,

- मित्र मंडली

- सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव तथा

- अनियमित भूख।

(ix) स्वस्थ आदतें-पोषक तत्वों के मामले में पर्याप्त भोजन के अतिरिक्त विद्यालयगामी बच्चों को कुछ स्वस्थ आदतें विकसित करने की आवश्यकता होती है। यथा

- खान-पान की अच्छी आदतें विकसित करना।

- शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करना।

- भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- आहार की मात्रा पर नियंत्रण सुनिश्चित करना।

(x) स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी महे-विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी प्रमुख मुद्दे हैं

- प्रतिरक्षण कार्यक्रमों तथा पौष्टिक भोजन के तरीकों की अनुपालना।

- मोटापा।

- टाइप-2 मधुमेह तथा अतिरिक्त रक्त दाब।

- अल्प पोषण तथा अतिपोषण।