RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 9 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता

Rajasthan Board RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 9 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 9 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता

बहुचयनात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

भारत में ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में कितने उपसमूह सम्मिलित हैं-

(क) पाँच

(ख) छः

(ग) सात

(घ) आठ

उत्तर:

(घ) आठ

प्रश्न 2.

भारत में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं-

(क) ग्रामीण उद्योग

(ख) लघु उद्योग

(ग) ग्रामीण तथा लघु उद्योग मिलकर

(घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

उत्तर:

(ग) ग्रामीण तथा लघु उद्योग मिलकर

प्रश्न 3.

निर्माणी लघु उपक्रम की परिभाषा में वे इकाइयाँ आती हैं जहाँ प्लांट तथा मशीनरी में विनियोग सीमा है-

(क) 25 लाख रुपये से अधिक का विनियोग न हो

(ख) 25 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक हो

(ग) 5 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो

(घ) 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

उत्तर:

(ख) 25 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक हो

प्रश्न 4.

सेवाएँ प्रदान करने वाले लघु उपक्रम की परिभाषा में वे इकाइयाँ आती हैं जहाँ उपकरणों में विनियोग की सीमा हैं-

(क) 10 लाख रुपये से अधिक का विनियोग न हो

(ख) 2 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो

(ग) 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो

(घ) 20 लाख रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो

उत्तर:

(ग) 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो

प्रश्न 5.

निर्माणी उद्योग की प्लांट तथा मशीनरी की अचल सम्पत्तियों में 10 लाख रुपये तक का विनयोग होता है,कहलाती है-

(क) सूक्ष्म उपक्रम

(ख) लघु उपक्रम

(ग) सेवा प्रदान करने वाले लघु उपक्रम

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(क) सूक्ष्म उपक्रम

प्रश्न 6.

भारत में लघु उद्योग औद्योगिक इकाइयों के कितने प्रतिशत है?

(क) 80 प्रतिशत

(ख) 85 प्रतिशत

(ग) 95 प्रतिशत

(घ) 40 प्रतिशत

उत्तर:

(ग) 95 प्रतिशत

प्रश्न 7.

लघु व्यवसाय की प्रमुख समस्या है-

(क) पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता

(ख) कच्चे माल को प्राप्त करना

(ग) प्रबन्धकीय कौशल की समस्या

(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 8.

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कब स्थापित किया गया था-

(क) सन् 1982 में

(ख) सन् 1995 में

(ग) सन् 1978 में

(घ) सन् 2005 में

उत्तर:

(क) सन् 1982 में

प्रश्न 9.

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) की स्थापना की गई थी-

(क) सन् 1982 में

(ख) सन् 1955 में

(ग) सन् 1995 में

(घ) सन् 1978 में

उत्तर:

(ख) सन् 1955 में

प्रश्न 10.

उद्यमिता की विशेषता है-

(क) सुव्यवस्थित क्रिया

(ख) उद्देश्यपूर्ण क्रिया

(ग) उत्पादन के साधनों का संगठन

(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 11.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 17 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट अप का अभिप्राय है-

(क) पिछले किसी भी वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर 10 करोड़ से अधिक न हो

(ख) पिछले किसी वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर 20 करोड़ रुपये से अधिक न हो

(ग) पिछले किसी वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो

(घ) पिछले किसी वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो

उत्तर:

(ग) पिछले किसी वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो

प्रश्न 12.

भारत में 'व्यापारिक भेद' संरक्षित किये गये हैं-

(क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत

(ख) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत

(ग) एक स्वअधिनियम 2005 के अन्तर्गत

(घ) प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत

उत्तर:

(ख) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत

रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न-

निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 परिभाषा, साख, विपणन तथा प्रौद्योगिकी के ................... पर ध्यान देता है। (स्तरोन्नयन/अवनयन)

2. सेवा प्रदान करने वाले सूक्ष्म उपक्रम में उपकरणों में .................... रुपये से अधिक का विनियोग न हो। (10 लाख/25 लाख)

3. कुटीर उद्योग व्यक्तियों द्वारा अपने .................... संसाधनों से संगठित किये जाते हैं। (निजी/सार्वजनिक)

4. लघु उद्योग कृषि के बाद मानव संसाधनों का ..................... सबसे बड़ा नियोक्ता है। (दूसरा/तीसरा)

5. भारत में .................... उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का मार्ग अपनाया था। (सन् 1991 में/सन् 2001 में)

6. .................... को जिला उद्योग प्रारम्भ किये गये। (1 मई 1988 को/1 मई 1978 को)

7. प्रतिलिप्याधिकार ................ का अधिकार है। (प्रतिलिपि बनाने का/प्रतिलिपि न बनाने का)

उत्तर:

1. स्तरोन्नयन,

2. 10 लाख रुपये,

3. निजी,

4. दूसरा,

5. सन् 1991 में,

6. 1 मई, 1978 को,

7. प्रतिलिपि न बनाने का

सत्य/असत्य वाले प्रश्न-

निम्न में से सत्य/असत्य कथन को बतलाइये-

1. कुटीर उद्योगों को परम्परागत उद्योग नहीं कहा जाता है।

2. वे उद्योग जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, मध्यम निर्माणी उपक्रम कहलाते हैं।

3. लघु उद्योगों का देश के औद्योगिक विकास में कोई विशेष योगदान नहीं होता है।

4. ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है।

5. परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में प्रारम्भ की।

6. स्टार्ट अप इकाइयों के लाभ तीन वर्षों की अवधि तक आयकर से मुक्त हैं।

7. परम्परागत ज्ञान का तात्पर्य सम्पूर्ण विश्व में स्थानीय समुदायों के बीच प्रचलित ज्ञान, प्रणालियों, नवप्रवर्तनों एवं व्यवहारों से है।

8. भौगोलिक संकेत एक भौगोलिक क्षेत्र की सामूहिक ख्याति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

9. वैज्ञानिक सिद्धान्तों का एक स्वीकरण किया जा सकता है।

उत्तर:

1. असत्य,

2. सत्य,

3. असत्य,

4. सत्य,

5. सत्य,

6. असत्य,

7. सत्य,

8. सत्य,

9. असत्य

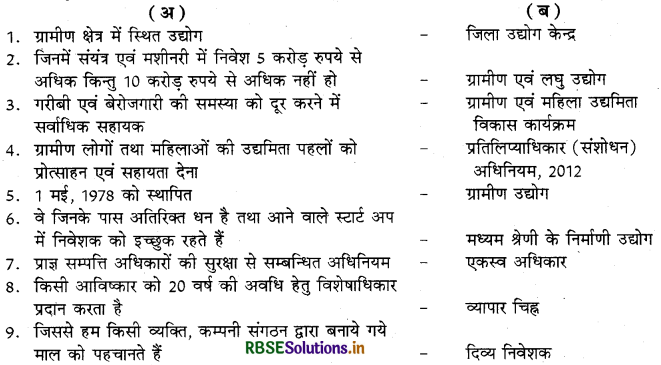

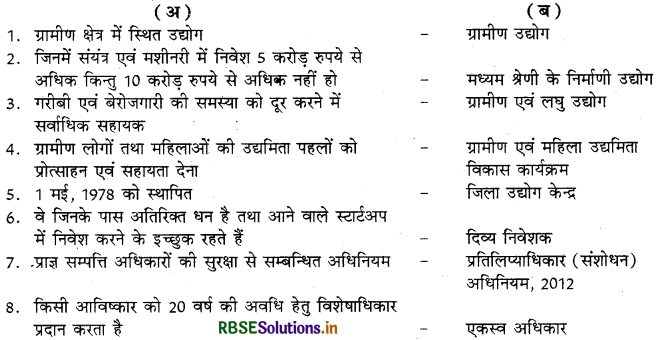

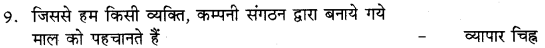

मिलान करने वाले प्रश्न-

निम्न को सुमेलित कीजिए-

उत्तर:

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

निर्माणी लघु उद्योगों से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जिन उद्योगों में संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपये से अधिक हो किन्तु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, निर्माणी लघु उपक्रम कहलाते हैं।

प्रश्न 2.

भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र के उपसमूहों के नाम लिखिए।

उत्तर:

हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल की जटा, रेशम उत्पादन, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघुस्तरीय उद्योग तथा पॉवरलूम।

प्रश्न 3.

सहायक लघु उद्योग इकाइयों से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

वे लघु उद्योग इकाइयाँ जो अपने उत्पादन की कम से कम 50 प्रतिशत की पूर्ति उनकी मूल उद्योग इकाई को करते हैं, सहायक लघु उद्योग इकाइयाँ कहलाती हैं।

प्रश्न 4.

सेवाएँ प्रदान करने वाले लघु उद्योगों से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

वे लघु उद्योग जिनके उपकरणों में विनियोग 10 लाख रुपये से अधिक हो किन्तु 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो वे सेवाएँ प्रदान करने वाले लघु उद्योग कहलाते हैं।

प्रश्न 5.

सूक्ष्म उपक्रमों से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

वे उपक्रम जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपये से अधिक तथा उपकरणों में 10 लाख रुपये से अधिक का विनियोग नहीं हो, सूक्ष्म उपक्रम कहलाते हैं।

प्रश्न 6.

ग्रामीण उद्योग किसे कहते हैं?

उत्तर:

विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा न करने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कोई सेवा उपलब्ध कराता है तथा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रति व्यक्ति अथवा कर्मचारी स्थायी पूँजी में निवेश हों, ग्रामीण उद्योग कहलाते हैं।

प्रश्न 7.

कुटीर उद्योगों की कोई दो विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

- ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किये जाते हैं।

- सामान्यतः इनमें परिवार के सदस्यों का श्रम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है।

प्रश्न 8.

कुटीर उद्योग किसे कहते हैं?

उत्तर:

वे उद्योग जिन्हें छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों की तरह पूँजी निवेश कसौटी द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं।

प्रश्न 9.

भारत में कृषि के बाद वह कौनसा बड़ा क्षेत्र है जो मानव संसाधनों का प्रयोग करके रोजगार का सृजन करता है।

उत्तर:

ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र इसी प्रकार का क्षेत्र है।

प्रश्न 10.

भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका को चार बिन्दुओं की सहायता से समझाइये।

उत्तर:

- सन्तुलित क्षेत्रीय विकास करना

- रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना

- उत्पादों की आपूर्ति करना

- देश का औद्योगिक विकास करना

प्रश्न 11.

ग्रामीण भारत में लघ व्यवसाय की भमिका को किन्हीं दो बिन्दओं में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

- रोजगार के अधिक से अधिक सुअवसर प्रदान करना।

- ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में प्रवसन को रोकने में सहायता करना।

प्रश्न 12.

लघु व्यवसाय की कोई चार समस्याएँ बतलाइये।

उत्तर:

- पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता

- कच्चे माल को प्राप्त करने की समस्या

- प्रबन्धकीय कौशल का अभाव

- प्रतिभाशाली लोगों का कम आकर्षित होना।

प्रश्न 13.

भारत सरकार ग्रामीण उद्योगों एवं पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, वृद्धि तथा विकास पर क्यों बल देती है।

उत्तर:

क्योंकि ये उद्योग देश में रोजगार का निर्माण करते हैं तथा देश के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास एवं निर्यात की वृद्धि में योगदान देते हैं।

प्रश्न 14.

लघु उद्योगों की बीमारी के कोई दो आन्तरिक कारण बतलाइये।

उत्तर:

- कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव,

- प्रबन्धन एवं विपणन कौशल का अभाव

प्रश्न 15.

निर्यात प्रधान लघुस्तरीय इकाइयों की कोई चार समस्याएँ गिनाइये।

उत्तर:

- विदेशी बाजार के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव,

- विपणन कुशलता का अभाव,

- विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव,

- गुणवत्ता मानक की समस्या।

प्रश्न 16.

लघु उद्योगों के विकास में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किन्हीं दो संस्थानों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र (आर.एस.बी.डी.सी.)

प्रश्न 17.

भारत में परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) कब प्रारम्भ की गई थी?

उत्तर:

केन्द्र सरकार द्वारा परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई थी।

प्रश्न 18.

उद्यमी, उद्यमिता तथा उद्यम क्या है?

उत्तर:

उद्यमी एक व्यक्ति (कर्ता) है, उद्यमिता एक प्रक्रिया (क्रिया) है तथा उद्यम, व्यक्ति की रचना अथवा प्रक्रिया का निर्गत (कर्म) है।

प्रश्न 19.

उद्यमिता की कोई दो विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

- उद्यमिता एक सुव्यवस्थित क्रिया है।

- उद्यमिता एक वैध एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है।

प्रश्न 20.

उत्पादन का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

उत्पादन का तात्पर्य है, उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी तथा प्रौद्योगिकी) का संयुक्त रूप से प्रयोग करके रूप, स्थान, समय तथा व्यक्तिगत उपयोगिता की रचना करना।

प्रश्न 21.

स्टार्टअप इण्डिया योजना क्या है?

उत्तर:

यह भारत सरकार की एक ऐसी सर्वोत्कृष्ट पहल है जो देश में नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तराशने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

प्रश्न 22.

किन्हीं चार तरीकों को बतलाइये जिनके माध्यम से स्टार्टअप हेतु निधिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर:

- स्वयं के साधनों से

- जनता निधिकरण,

- दिव्य निवेशक

- उपक्रम पूँ

प्रश्न 23.

प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जब कोई व्यक्ति प्राज्ञ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु भारत सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरण को आवेदन जमा कर सकता है। ऐसे उत्पादों पर प्रदत्त कानूनी अधिकारों को 'प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार' कहते हैं।

प्रश्न 24.

प्राज्ञ सम्पत्ति क्या है?

उत्तर:

प्राज्ञ सम्पत्ति का तात्पर्य मानवीय विचारों के उत्पादों से है, इसलिए सम्पत्तियों के अन्य प्रकारों की भाँति इनके स्वामी प्राज्ञ सम्पत्तियों को अन्य लोगों के किराये पर दे सकते हैं अथवा बेच सकते हैं।

प्रश्न 25.

प्राज्ञ सम्पत्ति की प्रमुख श्रेणियां बतलाइये।

उत्तर:

- औद्योगिक सम्पत्ति-आविष्कार, व्यापार चिह्न, औद्योगिक अभिकल्प एवं भौगोलिक संकल्प

- स्वत्वाधिकार-साहित्यिक व कलात्मक कार्य जैसे उपन्यास, कविताएं, नाटक, फिल्में आदि

प्रश्न 26.

भारत में किन-किन प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई है? (कोई चार)

उत्तर:

- स्वत्वाधिकार

- व्यापार चिह्न

- भौगोलिक संकेत

- एकस्व अभिकल्प

प्रश्न 27.

परम्परागत ज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

परम्परागत ज्ञान का तात्पर्य सम्पूर्ण विश्व में स्थानीय समुदायों के बीच प्रचलित ज्ञान, प्रणालियों, नवप्रवर्तनों एवं व्यवहारों से है।

प्रश्न 28.

भारत में प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए पारित किये गये किन्हीं दो अधिनियमों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

- वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्रश्न 29.

प्रतिलिप्याधिकार से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

प्रतिलिप्याधिकार रचयिता का एक विशेषाधिकार है जो विषय-सूची, जिसमें विषय-सामग्री की प्रतियों का पुनरुत्पादन तथा वितरण सम्मिलित है, के अनाधिकृत प्रयोग को प्रतिषेध करता है।

प्रश्न 30.

व्यापार चिह्न क्या है?

उत्तर:

व्यापार चिह्न कोई शब्द, नाम अथवा प्रतीक (अथवा उनका संयोजन) है जिससे हम किसी व्यक्ति, कम्पनी, संगठन इत्यादि द्वारा बनाये माल से पहचानते हैं।

प्रश्न 31.

भौगोलिक संकेत से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यह मुख्यतः एक संकेत है जो कृषक, प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पादों (हस्तशिल्प, औद्योगिक माल तथा खाद्य पदार्थ) की एक निश्चित भू-भाग से उत्पत्ति की पहचान करता है, जहां एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताएँ अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक के मूल कारण हैं।

प्रश्न 32.

एकस्व क्या है?

उत्तर:

एकस्व सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार है जो अन्य सभी का 'अपवर्तन करने का विशेष अधिकार' उपलब्ध कराता है और उन्हें इस खोज को निर्मित करने, प्रयुक्त करने, विक्रय हेतु प्रस्तुत करने, विक्रय या आयात करने से प्रतिषेध करता है।

प्रश्न 33.

अभिकल्प से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

अभिकल्प में आकृति, नमूना तथा पंक्तियों की व्यवस्था अथवा रंग संयोजन, जो किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है, सम्मिलित है।

प्रश्न 34.

अभिकल्प के संरक्षण की अवधि कितनी होती है?

उत्तर:

एक अभिकल्प के संरक्षण की अवधि 10 वर्ष होती है, जिसके समाप्त होने के पश्चात् और आगे 5 वर्ष बढ़ायी जा सकती है।

प्रश्न 35.

प्रौध-प्रजाति से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

प्रौध-प्रजाति अनिवार्य रूप से, पौधों का उनकी वानस्पतिक विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में समूहीकरण करना है। यह प्रजाति का एक प्रकार है जो कृषकों द्वारा उगाया तथा विकसित किया जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

निर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

निर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न उपक्रम तीन प्रकार के होते हैं-

- सूक्ष्म उपक्रम-सूक्ष्म उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनमें संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपये से अधिक का विनियोग नहीं हो।

- लघु उपक्रम-लघु उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपये से अधिक हो परन्तु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

- मध्यम उपक्रम-मध्यम उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक हो परन्तु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

प्रश्न 2.

सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले उपक्रम तीन प्रकार के होते हैं-

- सूक्ष्म उपक्रम-सूक्ष्म उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनमें उपकरणों में 10 लाख रुपये से अधिक का विनियोग न हो।

- लघु उपक्रम-लघु उपक्रम वे उपक्रम हैं जिनमें उपकरणों में विनियोग 10 लाख रुपये से अधिक हो परन्तु 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

- मध्यम उपक्रम-मध्यम उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनमें उपकरणों में विनियोग 2 करोड़ रुपये से अधिक हो परन्तु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

प्रश्न 3.

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

ग्रामीण उद्योग-ग्रामीण उद्योग वह उद्योग है जो विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा न करने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कोई सेवा उपलब्ध कराता है तथा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रति व्यक्ति अथवा प्रति कर्मचारी स्थायी पूँजी में निवेश होता है।

कुटीर उद्योग-कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों की तरह पूँजी निवेश कसौटी द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है। ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किये जाते हैं। सामान्यतः परिवार के सदस्यों के श्रम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है, सरल उपकरण प्रयुक्त होते हैं, पूँजी निवेश कम होता है, सामान्यतः अपने परिसरों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

प्रश्न 4.

सहायक लघु उद्योग इकाई से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

सहायक लघु उद्योग इकाई-वे लघु व्यवसाय जो अपने उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत की आपूर्ति, दूसरे उद्योग को, जो उनकी मूल इकाई है, को करते हैं, उन्हें सहायक लघु उद्योग इकाई के नाम से जाना जाता है। सहायक लघु उद्योग इकाई अपनी मूल इकाई के लिए कलपुर्जे, पुर्जे जोड़ना तथा मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं। इसके साथ ही ये इकाइयाँ अपना स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती हैं। सहायक लघु उद्योग इकाई को अपनी मूल इकाई के निश्चित भाग का लाभ भी प्राप्त होता है। सामान्यतया मूल इकाई तकनीकी मार्गदर्शन तथा वित्तीय परामर्श के द्वारा सहायक लघु उद्योग इकाई को सहयोग करती है।

प्रश्न 5.

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की होड़ में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ लघु व्यवसाय जोखिम या संकट अनुभव करते हैं?

उत्तर:

वैश्विक प्रतिस्पर्धा की होड़ में निम्नलिखित ऐसे क्षेत्र हैं जहां लघु व्यवसाय जोखिम/संकट अनुभव करते है।

- लघु व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों से ही नहीं वरन् बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से भी है जो आकार तथा व्यावसायिक मात्रा के सन्दर्भ में विशाल स्वरूप लिये हुए हैं। छोटे पैमाने की इकाइयों के व्यापार शुरू करते ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो जाती है।

- बड़े उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गुणवत्ता मानकों, तकनीकी कौशलों, वित्तीय साख क्षमता, प्रबन्धकीय एवं विपणन क्षमताओं के सामने टिक पाना कठिन होता है।

- गुणवत्ता प्रमाणन जैसे आईएसओ 9000 जैसी कठोर माँगों के कारण इनकी विकसित देशों के बाजार तक पहुंच सीमित है।

प्रश्न 6.

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की लघु व्यवसाय के सम्बन्ध में भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सन् 1982 में स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि के साथ-साथ लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारों (साख का प्रयोग करने वाले तथा न करने वाले) की सहायता करता है। ये सलाह एवं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराता है तथा ग्रामीण उद्यमियों हेतु शिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

प्रश्न 7.

ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र (आर.एस.बी.डी.सी.) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र (आर.एस.बी.डी.सी.)-ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। यह केन्द्र सामाजिक तथा आर्थिक अलाभप्रद व्यक्तियों एवं समूहों की भलाई हेतु कार्य करता है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ये विभिन्न व्यापारों, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, सौम्य खिलौने बनाना, सिले-सिलाये वस्त्र बनाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, दोपहिया मरम्मत व सर्विसिंग केंचुआ खाद तथा गैर-परम्परागत भवन-निर्माण सामग्री निर्माण सम्मिलित हैं में बड़ संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों व महिलाओं को शामिल करते हैं।

प्रश्न 8.

भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) का जोर किन वाणिज्यिक पहलुओं पर है? संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का जोर निम्नलिखित वाणिज्यिक पहलुओं पर है-

- आसान किराया क्रय शर्तों पर स्वदेशी एवं आयातित मशीनों की आपूर्ति पर।

- स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल की प्राप्ति, आपूर्ति तथा वितरण पर।

- लघु व्यवसाय इकाइयों के उत्पादों के निर्यात तथा निर्यात योग्यता के विकास पर।

- सलाहकारी एवं परामर्श सेवाएँ-(i) प्रौद्योगिकी व्यवसाय उष्मा मित्र के रूप में सेवाएं प्रदान करना, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में जागरूकता पैदा करना, (iii) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्रों का विकास करना।

प्रश्न 9.

ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास (आर.डब्ल्यू.ई.डी.) कौन-कौनसी सेवाएं प्रदान करती है?

उत्तर:

ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास देश में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है-

- ऐसे व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करना, जो ग्रामीण एवं महिला उद्यमियों की पहलों को प्रोत्साहित करे।

- उद्यमी उत्साह व उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक मानवीय एवं संस्थागत क्षमताओं को बढ़ावा देना।

- महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।

- कोई अन्य परामर्शदात्री सेवाएँ उपलब्ध कराना।

प्रश्न 10.

परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना के प्रमुख उद्देश्य बतलाइये।

उत्तर:

परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना के प्रमुख उद्देश्य-सन् 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- देश के विभिन्न भागों में परम्परागत उद्योगों के समूह विकसित करना।

- नवाचार तथा पारम्परिक कौशल का निर्माण, प्रौद्योगिकी में सुधार तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहन देना, विपणन समझ का विकास करना इत्यादि जिससे उन्हें प्रतियोगी, लाभकारी तथा दीर्घ बनाया जा सके।

- परम्परागत उद्योगों में संपोषणीय रोजगार अवसरों का निर्माण करना।

- पारम्परिक उद्योगों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ताकि उनका दीर्घ विकास हो सके।

प्रश्न 11.

जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) की मुख्य क्रियाओं को संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

देश में जिला स्तर पर एकीकृत प्रशासनिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए 1 मई, 1978 को जिला उद्योग केन्द्र शुरू किये गये हैं। ये केन्द्र जिला स्तर पर औद्योगिक रूप से क्रियाओं को एक समग्र रूप में देखते हैं। इन केन्द्रों द्वारा जो मुख्य क्रियाएँ या कार्य किये जाते हैं वे हैं-जिले में उपयुक्त योजनाओं की पहचान करना, उनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, साख की व्यवस्था करना, मशीनें व उपकरण, कच्चे माल का प्रावधान तथा अन्य विस्तार सेवाएं प्रदान करना।

प्रश्न 12.

स्टार्टअप से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 17 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्टअप का अभिप्राय है-

- भारत में सम्मिलित अथवा पंजीकृत एक इकाई।

- इकाई पाँच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो।

- इकाई का पिछले किसी भी वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

- जिसने नवप्रवर्तन की दिशा में कार्य किया हो तकनीक से प्रेरित उत्पादों/सेवाओं/प्रक्रियाओं का विकास अथवा वाणिज्यीकरण किया हो अथवा प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार तथा स्वत्वाधिकार प्राप्त किया हो।

प्रश्न 13.

उद्यमियों हेतु प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार का महत्त्व बतलाइये।

उत्तर:

उद्यमियों के लिए प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार का महत्त्व

- प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार नये पथ-खण्डन आविष्कारों जैसे कैंसर उपचार औषधि की रचना को प्रोत्साहन देता है।

- यह आविष्कारकों, लेखकों तथा रचयिताओं इत्यादि को उनके कार्य हेतु प्रोत्साहित करता है।

- यह अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्यों को केवल उसकी अनुमति से जनता को वितरित एवं संप्रेषित करने की अनुमति प्रदान करता है।

- यह आय की हानि को रोकने में सहायता करता है।

- यह लेखकों, रचयिताओं, विकासकों तथा स्वामियों को उनके कार्य हेतु पहचान उपलब्ध कराने में सहायता करता है।

प्रश्न 14.

भारत सरकार ने प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन-कौनसे अधिनियम पारित किये हैं? नाम लिखिए।

उत्तर:

भारत सरकार ने प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम पारित किये हैं-

- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

- वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999

- अभिकल्प अधिनियम, 2000

- पौधों की प्रजातियों की सुरक्षा तथा कृषक अधिकार अधिनियम, 2001

- एकस्व अधिनियम, 2005 6. प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012

प्रश्न 15.

प्रतिलिप्याधिकार को संक्षेप में समझाइये।

उत्तर:

प्रतिलिप्याधिकार-प्रतिलिप्याधिकार रचयिता का एक विशेषाधिकार है जो विषय सूची, जिसमें विषय सामग्री की प्रतियों का पुनरुत्पादन तथा वितरण सम्मिलित है, के अनाधिकृत प्रयोग को प्रतिषेध करता है। यह प्रतिलिपि न बनाने का अधिकार है। रचयिता या लेखक द्वारा कोई मूल विचार अभिव्यक्त करने पर यह प्रस्तुत किया जाता है। यह अधिकार साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय, ध्वन्यालेखन तथा फिल्मों के चलचित्रण के रचयिताओं को प्रदान किया जाता है। इस अधिकार की एक मुख्य विशेषता यह है कि जैसे ही कार्य अस्तित्व में आता है, कार्य का संरक्षण स्वतः ही उदित हो जाता है। इसमें विषय-सूची का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, किन्तु उल्लंघन होने की दशा में विशेषाधिकार का प्रयोग करने हेतु आवश्यक है।

प्रश्न 16.

भौगोलिक संकेत को संक्षेप में समझाइये।

उत्तर:

भौगोलिक संकेत-भौगोलिक संकेत मुख्य रूप से एक संकेत है जो कृषिक, प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पादों (हस्तशिल्प, औद्योगिक माल तथा खाद्य पदार्थ) को एक निश्चित भू-भाग से उत्पत्ति की पहचान करता है, जहाँ एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताएँ अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल कारण हैं। भौगोलिक संकेतों के रूप में संरक्षित एवं पंजीकृत किये गये माल को कृषिक उत्पादों, प्राकृतिक, हस्तशिल्प, निर्मित माल तथा खाद्य पदार्थों में श्रेणीकृत किया जा सकता है। नामामिर्चा, कांगड़ा चित्रकारी, दार्जलिंग चाय, नागपुरी संतरा, बनारसी जरी एवं साड़ियाँ, कश्मीरी पश्मीना, वर्ली चित्रकारियाँ, बस्तर ठोकरा आदि भौगोलिक संकेत के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यथार्थ में भौगोलिक संकेत हमारी सामूहिक तथा बौद्धिक धरोहर का भाग है जिन्हें संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भौगोलिक संकेत एक भौगोलिक क्षेत्र की सामूहिक ख्याति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कई शताब्दियों में अपने आप बनी है।

प्रश्न 17.

अभिकल्प को संक्षेप में समझाइये।

उत्तर:

अभिकल्प-अभिकल्प में आकृति, नमूना तथा पंक्तियों की व्यवस्था अथवा रंग संयोजन, जो किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है, सम्मिलित है। यथार्थ में अभिकल्प कलात्मक प्रकटन अथवा ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषताओं को दिया गया संरक्षण है। एक रजिस्टर्ड अभिकल्प का प्रयोग, उसके स्वामी से अनुज्ञाप्ति प्राप्त करके ही किया जा सकता है। वैधता की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वह अभिकल्प सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है। एक अभिकल्प के संरक्षण की अवधि 10 वर्ष होती है जिसके समाप्त होने के बाद आगे पाँच वर्ष के लिए और नवीनीकृत की जा सकती है।

प्रश्न 18.

पौध-प्रजाति क्या है?

उत्तर:

पौध-प्रजाति-जब पौधों का उनकी वानस्पतिक विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में समूहीकरण किया जाता है तो यह पौध-प्रजाति कहलाती है। यह प्रजाति का एक प्रकार है जो किसानों द्वारा उगाया तथा विकसित किया जाता है। यह पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने तथा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। उदाहरणार्थ, आलू का संकरित रूप। यह संरक्षण अनुसन्धान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देता है। यह भारतीय को काश्तकार, संरक्षक व प्रजनक के रूप में मान्यता देता है। साथ ही उन्हें उच्च गुणवत्ता के बीज तथा कृषि उपकरण सुलभ कराता है।

प्रश्न 19.

भारत में किसका एकस्वीकरण नहीं किया जा सकता है? संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 व 4 के अनुसार निम्नलिखित खोजों का एकस्वीकरण नहीं किया जा सकता है-

वैज्ञानिक सिद्धान्त, सुव्यवस्थित प्राकृतिक नियमों के विपरीत, संक्षिप्त सिद्धान्त का निरूपण, छोटे-मोटे आविष्कार, नैतिकता हेतु हानिकारक अथवा जनस्वास्थ्य हेतु हानिकारक, कृषि अथवा उद्यानों की विधि, उपचार की विधि, मिलावट, परम्परागत ज्ञान, वृद्धि सम्बन्धी खोजों (प्रभावोत्पादकता में वृद्धि को छोड़कर) तथा परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित खोजें।

दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

लघ व्यवसाय की आवश्यकता एवं महत्त्व को संश्लेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

लघु व्यवसाय की आवश्यकता एवं महत्त्व

1. स्थानीय संसाधनों का उपयोग-लघु व्यवसाय वाले उद्यम स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं। इससे देश के स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होने लगता है और वे बेकार नहीं जाते हैं। इनसे स्थानीय उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों, पारिवारिक कौशल तथा अन्य अन्तर्निहित साधनों का विकास एवं उपयोग किया जा सकता है।

2. रोजगार के अवसरों का सृजन-लघु व्यवसायों में पूँजी की आवश्यकता कम होती है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। देश के लाखों बेरोजगार लोगों को लघु व्यवसाय स्व-रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। लघु व्यवसाय देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी को दूर करने में सहायक होता है।

3. संतुलित क्षेत्रीय विकास-लघु उद्योग सामान्यतः ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अधिकांश रूप से स्थापित किये जाते हैं, इससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। इस प्रकार उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से संतुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव होता है।

4. औद्योगीकरण में विविधता-लघु उद्योगों की सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है जिनकी माँग सीमित एवं स्थानीय होती है। इस प्रकार लघु उद्योग औद्योगीकरण में विविधता लाते हैं।

5. समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग-लघु व्यवसाय एवं उद्योग एकाधिकार तथा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को कम करके समाजवादी समाज की स्थापना करने में भी योगदान देते हैं। इनसे धन का समान वितरण सम्भव होता है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।।

6. आसान स्थापना-लघु उद्योगों की स्थापना करना काफी आसान होता है, इन्हें स्थापित करने में किन्हीं विशेष औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना होता है।

7. पूँजी-निर्माण-लघु उद्योगों का महत्त्व इस रूप में भी है कि ये उद्योग देश में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। इनके कारण ही देश में छोटी-छोटी बचतें उद्योगों की तरफ आकर्षित होती हैं। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और बचत एवं विनियोग को बढ़ावा मिलता है।

8. परिवर्तन-लघु उद्योगों में परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है । फलतः ये उद्योग उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं जिनकी माँग स्थिर तथा अल्पकालीन है।

9. सरकारी प्रोत्साहन-लघु उद्योगों की आवश्यकता एवं महत्त्व इस रूप में भी है कि सरकार इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहती है और इन उद्योगों को तरह-तरह के प्रोत्साहन एवं छूटें प्रदान करती है। इस प्रकार सरकार इन उद्योगों को अत्यधिक सहयोग प्रदान करती है।

10. तीव्र औद्योगिक विकास-लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना से औद्योगीकरण की गति तीव्र होती है। इनकी स्थापना आसानी से हो जाती है। बड़े उद्योगों को कच्चा माल, कल-पुर्जे आदि प्रदान कर उनके पूरक व सहायक के रूप में ये उद्योग कार्य करते हैं।

11. उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण-लघु उद्योगों का विशेष महत्त्व इस रूप में भी होता है कि ये उपभोक्ता पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण का कार्य करते हैं। इनके द्वारा स्थानीय साधनों का उपयोग करके स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अधिक अनुकूल होती हैं।

12. व्यक्तिगत निरीक्षण एवं प्रभावशाली नियंत्रण-लघु व्यवसाय वाले उद्योगों का आकार सीमित होता है, कर्मचारियों की संख्या भी अधिक नहीं होती है। फलतः इन पर व्यक्तिगत निरीक्षण एवं प्रभावशाली नियन्त्रण रखना संभव होता है।

13. ग्राहकों की रुचियों व विशिष्ट सेवाओं पर पूरा ध्यान-लघु उद्योगों में परिश्रम एवं प्रतिफल में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण इनके मालिकों को कठिन परिश्रम तथा लगन से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। परिणामस्वरूप ये उद्योग ग्राहकों की व्यक्तिगत रुचियों एवं विशिष्ट सेवाओं पर पूरा ध्यान दे सकते हैं।

प्रश्न 2.

उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

उद्यमिता का अर्थ-किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने की प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है। क्योंकि यह किसी अन्य आर्थिक क्रिया, रोजगार अथवा किसी पेशे को अपनाने से भिन्न है। उद्यमिता उद्यमी को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्यमिता अन्य दोनों क्रियाओं-रोजगार व पेशा को भी काफी हद तक सृजन तथा विस्तार के अवसर उपलब्ध कराती है।

अन्य शब्दों में, उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नये संगठन की स्थापना एवं संचालन करने, किसी नवीन उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है।

उद्यमिता की विशेषताएँ उद्यमिता की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित बतलायी जा सकती हैं-

1. सुव्यवस्थित क्रिया-उद्यमिता एक सुव्यवस्थित क्रिया है। इसका निश्चित स्वभाव, कौशल, अन्यज्ञान तथा योग्यता आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें औपचारिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा कार्यानुभव द्वारा अभिग्रहीत, सीखा तथा विकसित किया जा सकता है।

2. वैध एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया-उद्यमिता एक वैध एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्यमिता का उद्देश्य वैध व्यवसाय करना होता है। इसका उद्देश्य निजी लाभ हेतु मूल्यों का सृजन करना तथा सामाजिक फायदा प्रदान करना है।

3. नवप्रवर्तन-उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि उद्यमिता एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। यह व्यक्ति को नये नये अवसरों की खोज करने, रचनात्मक चिन्तन करके इन नये विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। उद्यमिता नवप्रवर्तन के अर्थ में रचनात्मक है, क्योंकि यह मूल्य निर्धारण में संलग्न है, उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोजन द्वारा उद्यमी उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करते हैं, जो समाज की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करती है। उद्यमिता इस अर्थ में भी रचनात्मक है कि यह नवप्रवर्तन (नये उत्पादों का प्रारम्भ, नये बाजारों तथा आगतों की आपूर्ति के नये स्रोतों की खोज, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण खोज) के साथ-साथ कार्यों को बेहतर, मितव्ययी, तीव्र तथा वर्तमान सन्दर्भ में वातावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से करने हेतु नये-नये संगठनात्मक प्रारूप शुरू करती है।

4. उत्पादन के संसाधनों का संगठन-व्यावसायिक अवसर को देखते हुए एक उद्यमी उत्पादन के संसाधनों को एक लाभकारी उपक्रम अथवा फर्म का रूप देता है। यह उल्लेखनीय है कि उद्यमी के पास इनमें से किसी भी संसाधन का होना आवश्यक नहीं है। उसके पास केवल एक योजना होनी चाहिए जिसे वह संसाधन उपलब्ध कराने वालों के बीच प्रचारित कर सके। उत्पादन के संसाधनों के संगठन में सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि संसाधनों की उपलब्धता तथा अवस्थिति के साथ-साथ उन्हें संयोजित करने की अनुकूलतम विधि की भी जानकारी हो। उपक्रम के अधिकतम हित में इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए एक उद्यमी में मोल-भाव करने की कुशलता भी होनी आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमिता में उत्पादन के संसाधनों का संगठन भी कुशलतापूर्वक होना चाहिए।

5. जोखिम उठाना-उद्यमिता जोखिम उठाने से भी सम्बन्ध रखती है क्योंकि उद्यमिता में जोखिम निहित है। यह एक सामान्य मान्यता है कि उद्यमी वही है जो जोखिम उठाता है। हाँ जो व्यक्ति उद्यमिता या उद्यमशीलता को एक जीवनवृत्ति के रूप में अपनाते हैं, नौकरी अथवा पेशे को व्यवहार में लाने की तुलना में एक बड़ी जोखित उठाते हैं क्योंकि इसमें कोई निश्चित भुगतान प्राप्त नहीं होता है। उद्यमिता में जोखिम नवाचार के असफल होने, मूल्यों में उतार चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं-फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन के संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि के कारण उत्पन्न हो जाती है। फलतः उद्यमी को कई प्रकार की जोखिमों को वहन करना पड़ता है।

6. अवसर खोजने की प्रक्रिया-उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है।

7. यह एक व्यवहार है-उद्यमिता न विज्ञान है और न कला, यह तो एक व्यवहार है। अतः जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही प्रखर होता है। इस प्रकार उद्यमिता व्यक्ति का लक्षण नहीं, वरन् एक व्यवहार है।

प्रश्न 3.

भारत में स्टार्टअप इण्डिया की शरुआत करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं? संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

भारत में स्टार्ट अप इण्डिया की शुरुआत के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये कार्य

1. सरलीकरण एवं हस्तस्थ-स्टार्ट अप को अनुकूल तथा लोचशील बनाने की भी अनुपालना में भारत सरकार द्वारा सरलीकरण घोषित किये गये हैं।

2. स्टार्ट अप इण्डिया केन्द्र-स्टार्ट अप केन्द्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि समस्त स्टार्ट अप पारिस्थितिकी हेतु एकल सम्पर्क केन्द्र बनाना तथा ज्ञान विनिमय व निधिकरण तक पहुंच को सक्षम बनाना।

3. कानूनी सहायता तथा स्वत्वाधिकार जाँच को तेज करना-भारत सरकार द्वारा स्वत्वाधिकारों, व्यापार चिन्हों तथा अभिनव व संबद्ध स्टार्ट अप के अभिकल्पों की सुरक्षा को सुलभ कराने हेतु प्राज्ञ सम्पत्ति सुरक्षा स्टार्ट अप की योजना पर विचार किया गया।

4. सरल बहिर्गमन-व्यवसाय के असफल होने तथा प्रचालनों के समापन की दशा में पूँजी एवं संसाधनों का अधिक उत्पादक कार्यों में पुनराबंटन करने के लिए कार्यविधियां अंगीकृत की गई हैं। इससे जटिल एवं लम्बी बहिगर्मन प्रक्रिया के डर के बिना ही नये तथा अभिनव विचारों के प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा।

5. ऊष्मामित्र लगाने हेतु निजी क्षेत्र को साथ में लेना-भारत सरकार द्वारा प्रायोजित निधिकृत ऊष्मामित्रों का पेशेवर प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए सरकार समूचे देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से ऊष्मामित्रों की स्थापना पर विचार कर रही है।

6. कर छूट-भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि स्टार्ट अप इकाइयों को होने वाले लाभ तीन वर्षों की अवधि तक आयकर से मुक्त रहेंगे।

प्रश्न 4.

भारत में स्टार्ट अप के लिए किन-किन तरीकों से निधिकरण प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर:

भारत में स्टार्ट अप के लिए निधिकरण प्राप्त करने के तरीके

स्टार्ट अप पूँजी एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित तरीकों से भी स्टार्टअप के लिए निधिकरण प्राप्त किया जा सकता है-

1. स्वयं साधनों का प्रयोग-यह निधिकरण प्राप्त करने का प्रथम विकल्प कहा जा सकता है। इसे स्व वित्तीयन भी कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें अपनी निजी बचतों एवं संसाधनों को लगाकर आप अपने व्यवसाय से सहबद्ध हो जाते हैं, बाद में निवेशक इसे आपका एक अच्छा गुण समझते हैं। यदि स्टार्ट अप के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता यह होती है तो इसके लिए यह निधिकरण एक अच्छा विकल्प माना जाता है।

2. जनता निधिकरण-स्टार्ट अप के लिए निधिकरण प्राप्त करने का यह भी एक प्रमुख तरीका है। जनता निधिकरण का आशय लोगों के एक समूह द्वारा एक समान लक्ष्य हेतु संसाधनों का एकत्रीकरण करना है। जनता निधिकरण कोई नया तरीका नहीं है। संगठनों द्वारा निधिकरण हेतु आम जनता के पास जाने के कई उदाहरण हैं। यद्यपि, भारत में जनता निधिकरण को बढ़ावा देने वाले मंचों को हाल ही में स्थापित किया गया है। ये मंच स्टार्ट अप अथवा लघु व्यवसायों की निधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3. दिव्य निवेशक- दिव्य निवेशक वे व्यक्ति हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है तथा वे आने वाले स्टार्ट अप में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। वे पूंजी के साथ-साथ अनुभवी परामर्श भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं।

4. उपक्रम पूँजी-स्टार्ट अप निधिकरण का एक तरीका उपक्रम पूँजी भी है। यह पेशेवर प्रबन्धित निधियाँ हैं जो अत्यधिक सम्भावनाओं वाली कम्पनियों में निवेश की जाती हैं। उपक्रम पूँजीपति व्यावसायिक संगठनों को दक्षता तथा अनुभवी परामर्श उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही निरन्तरता व मापक्रमणीयता के दृष्टिकोण से व्यावसायिक संगठन के विकास की परीक्षण जांच करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं।

5. सूक्ष्म वित्त तथा गैर बैंकिंग वित्तीय निगम-सूक्ष्म वित्त मूलतः उन्हें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है जिनकी पहुंच परम्परागत बैंकिंग सेवाओं तक नहीं होती अथवा वे बैंक ऋण हेतु योग्य नहीं होते। इसी प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय निगम, एक बैंक की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किये बिना ही बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

6. व्यवसाय ऊष्मामित्र तथा उत्प्रेरक-प्रारम्भिक चरण के व्यवसाय को निधिकरण विकल्प के रूप में ऊष्मामित्र तथा उत्प्रेरक भी एक प्रमुख विकल्प माना जाता है। ऊष्मामित्र तथा उत्प्रेरक कायक्रम हर वर्ष सैंकड़ों स्टार्टअप व्यवसायों की सहायता करते हैं। ऊष्मामित्र एक अभिभावक की तरह है जो व्यवसाय का पालन-पोषण करता है जबकि उत्प्रेरक व्यवसाय को चलाने में सहायता करता है। ऊष्मा मित्र तथा उत्प्रेरक स्टार्ट अप को अनुभवी परामर्शदाताओं, निवेशकों तथा स्टार्ट अप से जोड़ते हैं।

प्रश्न 5.

व्यापार चिह्न से क्या समझते हैं? इन्हें वर्गीकृत कीजिए।

उत्तर:

व्यापार चिह्न का अर्थ-व्यापार चिह्न कोई शब्द, नाम अथवा प्रतीक अथवा उनका संयोजन है जिसमें हम किसी व्यक्ति, कम्पनी, संगठन इत्यादि द्वारा बनाये गये माल को पहचानते हैं। व्यापार चि माल को दूसरी कम्पनी के माल से अन्तरभेद भी करते हैं। व्यापार चिह्न हमें एक कम्पनी की प्रतिष्ठा, ख्याति, उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में कई बातों की जानकारी दे सकते हैं। व्यापार चिह्न, बाजार में प्रतिस्पर्धियों के उसी प्रकार के उत्पादों से अन्तर करने में सहायता करते हैं। प्रतिस्पर्धी, बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए समान प्रकार के व्यापार चिह्न का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसका यह कृत्य भ्रामक समानता की अवधारणा के अन्तर्गत आयेगा जिसे ध्वन्यात्मक, संरचनात्मक अथवा दृश्यात्मक समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अनुसार भारत में व्यापार चिह्न का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है किन्तु व्यापार चिह्न का पंजीकरण चिह्न पर विशेषाधिकार स्थापित करने में सहायता अवश्य करता है।

व्यापार चिह्नों का वर्गीकरण-

1. परम्परागत व्यापार चिह्न-परम्परागत व्यापार चिह्न में शब्द, रंग-संयोजन, नाम-पत्र, चिह्न, पैकेजिंग, माल की आकृति आदि आते हैं।

2. गैर-परम्परागत व्यापार चिह्न-इस श्रेणी में वे व्यापार चिह्न सम्मिलित किये जाते हैं जो पहले की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं परन्तु समय व्यतीत होने के साथ-साथ अपनी पहचान बना रहे हैं जैसे ध्वनि चिह्न, गत्यात्मक चिह्न इत्यादि।

उपर्युक्त अतिरिक्त विश्व के कई भागों में महक तथा स्वाद भी व्यापार चिह्नों के रूप में स्वीकार किये जाते हैं, किन्तु हमारे देश में इन्हें व्यापार चिह्नों के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

प्रश्न 6.

एकस्व क्या है? इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

एकस्व-एकस्व सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार है जो अन्य सभी का 'अपवर्जन करने का विशेष अधिकार' उपलब्ध कराता है और उन्हें इस खोज को निर्मित करने, प्रयुक्त करने, विक्रय हेतु प्रस्तुत करने, विक्रय करने अथवा आयात करने से प्रतिषेध करता है।

एकस्व उद्देश्य वैज्ञानिक क्षेत्र में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करता है। एकस्व, आविष्कार को 20 वर्ष की अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके दौरान किसी को भी जो एकस्वीकृत की गई विषय-सामग्री का प्रयोग करना चाहता है, उस आविष्कार का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु निश्चित लागत का भुगतान करके एकस्वाधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। एक शुल्क के प्रतिफलस्वरूप एकस्वाधिकारी के विशेषाधिकारों को प्रयोग करने की प्रक्रिया को अनुशप्तिकरण कहते हैं। एकस्व की अवधि समाप्त होने पर वह आविष्कार सार्वजनिक क्षेत्र में जाता है अर्थात् लोग उसका प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं। यह एक स्वाधिकारी को प्रतिस्पर्द्धा विरोधी गतिवि एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करना इत्यादि में संलिप्त होने से रोकता है।

किसी आविष्कार का एकस्वीकरण कराने हेतु यह आवश्यक है कि वह नया हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को पता नहीं हो जो प्रौद्योगिकी के सम्बन्धित क्षेत्र में कुशल हो तथा औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो।

- यह अनिवार्य रूप से नया हो अर्थात् यह दुनिया में कहीं भी वर्तमान ज्ञान में पहले से ही विद्यमान नहीं होना चाहिए अर्थात् एकस्व आवेदन जमा कराने से पहले किसी भी रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए (विलक्षणता)

- किसी भी ऐसे व्यक्ति को पता न हो जो प्रौद्योगिकी के सम्बन्धित क्षेत्र में कुशल हो, अर्थात् मानक रूप में ऐसा व्यक्ति, जो अध्ययन के उस क्षेत्र में समुचित रूप से कुशल हो (आविष्कारी कदम)

- अन्त में यह अनिवार्य रूप से औद्योगिक अनुप्रयोग में समर्थ हो अर्थात् उद्योग में प्रयुक्त अथवा निर्मित किये जाने में सक्षम हो।

यह ध्यान देने योग्य है कि एक आविष्कार पर अधिकार प्राप्त करने हेतु एकस्व का आवेदन किया जा सकता है किन्तु खोज पर नहीं। जब किसी नई वस्तु की रचना करने अथवा किसी विलक्षण वस्तु को अस्तित्व में लाने के लिए हम अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो यह एक आविष्कार कहलाता है, जबकि पहले से विद्यमान किसी वस्तु/बात की विद्यमानता को उजागर करने की प्रक्रिया को खोज कहा जाता है।