RBSE Solutions for Class 8 Social Science Civics Chapter 5 न्यायपालिका

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 8 Social Science Civics Chapter 5 न्यायपालिका Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 8 Social Science Solutions Civics Chapter 5 न्यायपालिका

RBSE Class 8 Social Science न्यायपालिका InText Questions and Answers

पृष्ठ 56

प्रश्न 1.

क्या आपको ऐसा लगता है कि नेताओं द्वारा नियंत्रित न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों?

उत्तर:

नेताओं द्वारा नियंत्रित न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता क्योंकि स्वतन्त्रता का अभाव न्यायाधीश को इस बात केलिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए क्योंकि वे नेता उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं।

पृष्ठ 57

प्रश्न 2.

दो वजह बताइये कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है?

अथवा

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

- न्यायपालिका की स्वतन्त्रता न्यायालयों को शक्ति-सम्पन्न बनाती है। इसके आधार मर न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं।

- स्वतन्त्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यदि किसी को यह लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है।

पृष्ठ 59

प्रश्न 3.

दो वाक्यों में लिखिये कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

- अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।

- पुनः अपील द्वारा वह अपना मुकदमा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकता है।

पृष्ठ 60

प्रश्न 4.

फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें-

|

उल्लंघन का विवरण |

कानून की शाखा |

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया |

|

(क) कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। |

|

|

|

(ख) एक किरायेदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। |

|

|

उत्तर:

(क) यह केस फौजदारी कानून की शाखा से सम्बन्धित है। इस क्रिया को कानून में अपराध माना गया है। इसमें सबसे पहले एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाती है।

इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।

(ख) यह केस दीवानी कानून से सम्बन्धित है। इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से (जैसे-किरायेदार की ओर से) न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अदालत उचित प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देती है।

RBSE Class 8 Social Science न्यायपालिका Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

आप पढ़ चुके हैं कि 'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना क्यों जरूरी है?

उत्तर:

कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना जरूरी है। स्वतन्त्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोककर कानून के शासन को कायम रखती है। स्वतन्त्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है।

प्रश्न 2.

अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है?

उत्तर:

संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी प्रदान करता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इस प्रकार इसके माध्यम से न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों की इस आधार पर समीक्षा कर सकती है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है।

प्रश्न 3.

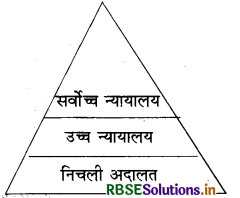

नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिये कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिये गये जवाबों के साथ मिलाकर देखें।

उत्तर:

(1) निचली अदालत-निचली अदालत ने सुधा गोयल के मामले में लक्ष्मण, उसकी माँ शकुन्तला और सुधा के जेठ सुभाषचन्द्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई।

(2) उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय ने सुधा की मौत को एक दुर्घटना मानते हुए लक्ष्मण, शकुन्तला और सुभाषचन्द्र तीनों को बरी (अपराध-मुक्त) कर दिया।

(3) सर्वोच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाषचन्द्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

प्रश्न 4.

सधा गोयल के मामले को ध्यान में रखते हए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िये। जो वक्तव्य सही हैं, उन पर सही का निशान लगाइये और जो गलत हैं, उनको ठीक कीजिए-

(क) आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गये क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे।

(ख) वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में गये।

(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सन्तुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं।

उत्तर:

(क) सही है।

(ख) वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में गये।

(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सन्तुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में नहीं जा सकते हैं।

प्रश्न 5.

आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इन्साफ दिलाने के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी?

उत्तर:

1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इन्साफ दिलाने के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इन्साफ पाने के लिए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसके तहत न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि जनहित याचिका की व्यवस्था आम आदमी को अदालत तक पहुँचाकर न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण कदम रही है।

प्रश्न 6.

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिये गये फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िये। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिये कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था?

उत्तर:

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे के फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। इस निर्णय से न्यायाधीशों का अभिप्राय यह है कि जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाये रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे-मृत्युदण्ड देने और उसे लागू करने के अलावा और |किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक पक्ष है। इस अधिकार का दूसरा पक्ष आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों अर्थात् आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी-बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं क्योंकि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले शहर में छोटे-मोटे काम-धन्धों में लगे रहते हैं और अपना जीवन-यापन करते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आस-पास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जायेगा और रोजगार के खत्म होने से जीवित रहना मुश्किल हो जायेगा। इसी सन्दर्भ में न्यायपालिका ने ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को इस तरह रोजगार-विहीन नहीं कर सकती कि उसका जीवित रहना ही मुश्किल हो जाए।

प्रश्न 7.

'इन्साफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल' इस विषय पर एक कहानी बनाइए।

उत्तर:

न्याय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए प्रायः यह कहा जा सकता है कि 'इन्साफ में देरी यानी इन्साफ का कत्ल।' उदाहरण के लिए, 22 मई, 1987 को पी.ए.सी. की हिरासत में हाशिमपुरा के कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें प्रोविंशियल आर्ड कांस्टेब्युलरी (पी.ए.सी.) के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाये जा रहे थे। इस मुकदमे में 20 साल में 2007 तक केवल तीन गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे। हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के परिजन पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुकदमा शुरू होने में अत्यधिक विलम्ब के कारण सितम्बर, 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली हस्तान्तरित कर दिया था। अन्त में, 31 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया।

इस घटना से स्पष्ट होता है कि 31 वर्षों की लम्बी समयावधि के बाद परिजनों को न्याय मिलना न्याय की हत्या के समान है।

प्रश्न 8.

शब्द संकलन में दिये गये प्रत्येक शब्द (बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन) से वाक्य बनाइए।

उत्तर:

- बरी करना-उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्न न्यायालय से मौत की सजा पाये अभियुक्तों को बरी कर दिया।

- अपील करना-उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

- मुआवजा-सरकार ने जनहित में किसानों से सड़क के लिए जमीन हस्तगत की और इसके एवज में किसानों को मुआवजा दिया।

- बेदखली-बस्तियों/झुग्गियों को बेदखल करने के मामलों में अदालतों के फैसले बदलते रहे हैं।

- उल्लंघन-किसी कानून को तोड़ना उस कानून का उल्लंघन है।

प्रश्न 9.

पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 65 पर दिया गया पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है-

(i) इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए।

(ii) इस पोस्टर में कहा गया है कि "भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!" इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिये गए चित्र निबन्ध से मिलाकर देखिये।

उत्तर:

(i) इस पोस्टर में भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के निम्नलिखित दायित्वों को बताया गया है-

(क) सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक इन्सान को रोटी मिले।

(ख) सरकार का यह भी कर्तव्य है कि कोई भूखा न सोये।

(ग) सरकार का यह दायित्व है कि भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) सरकार का यह भी दायित्व है कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु न हो।

(ङ) सरकार अपने कर्त्तव्य न निभाए तो राज्य सरकार एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक अदालत में जवाबदेह होंगे।

(ii) "भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!" पोस्टर का वक्तव्य पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिये गये चित्र निबन्ध को साकार करता है। इस चित्र निबन्ध में यह दर्शाया गया है कि सन् 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे के कारण लाखों लोगों के समक्ष भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे तथा उन गोदामों का बहुत सारा गेहूँ चूहे खा गये थे, लेकिन उसे उन भूखे लोगों को मुहैया नहीं कराया जा रहा था। फलस्वरूप पी.यू.सी.एल. नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। साथ ही मुकदमे में राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं हैं क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। इसी तथ्य को यह पोस्टर इस नारे के साथ दिखाता है कि "भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!"