RBSE Solutions for Class 12 History Chapter 14 विभाजन को समझना : राजनीति, स्मृति, अनुभव

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 12 History Chapter 14 विभाजन को समझना : राजनीति, स्मृति, अनुभव Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 12 History Solutions Chapter 14 विभाजन को समझना : राजनीति, स्मृति, अनुभव

RBSE Class 12 History विभाजन को समझना : राजनीति, स्मृति, अनुभव InText Questions and Answers

(पृष्ठ सं. 379)

प्रश्न 1.

1. प्रत्येक स्रोत से आपस में बातचीत करने वाले इन लोगों के रुख के बारे में हमें क्या पता चलता है ?

2. ये कहानियाँ लोगों की विभाजन-सम्बन्धी विभिन्न स्मृतियों के बारे में हमें क्या बताती हैं ?

3. इन लोगों ने खुद को और एक-दूसरे को कैसे पेश किया और पहचाना?

उत्तर:

(1) प्रत्येक स्रोत से हमें आपस में बातचीत करने वाले लोगों से यह पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक का दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्नता रखता है।

- स्रोत एक के अब्दुल लतीफ एक महृदय व्यक्ति हैं जो अपने पिता की जान बचाने वाले देश के नागरिक की सहायता कर अपने पिता पर चढ़े हुए ऋण को उतार रहे हैं। अब्दुल लतीफ पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद एक भारतीय से नफरत नहीं करते हैं बल्कि प्रेम करते हैं। विभाजन को समझना (राजनीति, स्मृति, अनुभव) 459

- स्रोत दो के यूथ हॉस्टल के मैनेजर इकबाल अहमद अपनी देशभक्ति के कारण एक भारतीय की सहायता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे भारतीय शोधार्थी को चाय पिलाते हैं व आपबीती सुनाते हैं जो उनकी इंसानियत को भी दर्शाता है।

- स्रोत तीन का पाकिस्तानी व्यक्ति भारतीयों से घृणा करता है तथा भारतीयों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है।

(2) ये कहानियाँ विभाजन सम्बन्धी स्मृतियों के बारे में हमें यह बताती हैं कि कुछ लोगों का विभाजन के पश्चात् भी आपसी भाईचारे में विश्वास है तो कुछ लोगों में आज भी घृणा का भाव है।

(3) अब्दुल लतीफ ने भारतीय शोधार्थी के समक्ष अपने आपको सहृदय ऋणी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इकबाल अहमद ने स्वयं को एक डरपोक व्यक्ति के साथ-साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। तीसरे व्यक्ति ने स्वयं को आम भारतीय के कट्टर शत्रु के रूप में पेश किया। तीनों लोगों की अपनी अलग-अलग पहचान थी।

(पृष्ठ सं. 391)

प्रश्न 2

भाग 3 को पढ़कर ये जाहिर है कि पाकिस्तान कई कारणों से बना। आपके मन में इनमें से कौनसे कारण संबसे महत्वपूर्ण हैं और क्यों?

उत्तर:

हमारे मत से अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति तथा विभिन्न राजनेताओं का निजी स्वार्थ पाकिस्तान निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों को सदैव एक-दूसरे के विरुद्ध रखा तथा इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की प्रेरणा प्रदान की जिसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में हमारे समक्ष आया।

(पृष्ठ सं. 394)

प्रश्न 3.

भारत छोड़ते समय अंग्रेजों ने शान्ति बनाए रखने के लिए क्या किया ? महात्मा गाँधी ने ऐसे दुखद दिनों में क्या किया?

उत्तर:

- अंग्रेजों ने शान्ति स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया अपितु पीड़ितों को काँग्रेसी नेताओं की शरण में जाने को कहा।

- महात्मा गाँधी जगह-जगह घूम-घूमकर साम्प्रदायिक सौहार्द्र की अपील कर रहे थे।

(पृष्ठ सं. 396)

प्रश्न 4.

किन विचारों की वजह से विभाजन के दौरान कई निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हुई और उन्होंने कष्ट उठाया ? भारत और पाकिस्तानी सरकारें क्यों 'अपनी' महिलाओं की अदला-बदली के लिये तैयार हुई ? क्या आपको लगता है कि ऐसा करते समय वे सही थे ?

उत्तर:

- ऐसा बदले की भावना से तथा अवसर का गलत लाभ उठाने की कुत्सित मनोवृत्ति के कारण हुआ।

- महिलाओं की स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक हो चुकी थी।

- एक सीमा तक वे सही थे, परन्तु उन्हें महिलाओं की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। .

RBSE Class 12 History विभाजन को समझना : राजनीति, स्मृति, अनुभव Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की ?

उत्तर:

23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग ने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। वस्तुतः इस अधूरे से प्रस्ताव में कहीं भी भारत विभाजन अथवा पाकिस्तान का वर्णन नहीं किया गया था, अपितु इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमन्त्री तथा यूनियनिस्ट दल के प्रमुख सिकन्दर हयात खान ने 1 मार्च, 1941 को पंजाब विधानसभा के सम्बोधन में कहा था कि "वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज तथा शेष जगह हिन्दू राज होगा...। यदि पाकिस्तान का अर्थ यह है कि पंजाब में शुद्ध मुस्लिम राज्य स्थापित होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।" हयात खान ने संघीय इकाइयों के लिये उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले-ढाले (संयुक्त) महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को पुनः दोहराया।

प्रश्न 2.

कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बँटवारा बहुत अचानक हुआ ?

उत्तर:

आरम्भ में मुस्लिम लीग के नेताओं ने एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की माँग विशेष उत्साह से नहीं उठाई थी। शायद आरम्भ में स्वयं जिन्ना भी पाकिस्तान की विचारधारा को सौदेबाजी की एक चाल के रूप में प्रयोग कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा काँग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने तथा मुसलमानों के लिए और सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते थे।

वस्तुत: मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के विषय में अपनी माँग पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थी। भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिये सीमित स्वायत्तता की माँग तथा विभाजन होने के मध्य अत्यन्त कम समय मात्र सात वर्ष ही रहा। किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान के गठन का क्या अर्थ होगा और उससे भविष्य में लोगों की जिन्दगी किस प्रकार तय होगी। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि बँटवारा अचानक हुआ।

प्रश्न 3.

आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे ?

उत्तर:

आम लोगों के विभाजन के विषय में विचारों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं -

- प्रायः कुछ लोगों का मानना था कि शान्ति स्थापित होते ही वे अपने-अपने घरों में वापस चले जायेंगे।

- वे इसे कोई स्थायी व्यवस्था नहीं समझ रहे थे।

- उस समय कुछ नागरिक इसे मात्र गृहयुद्ध ही मान रहे थे।

- झगड़ों तथा मारकाट से बचे हुए कुछ लोग इसे मार्शल-ला, रौला, मारा-मारी, हुल्लड़ इत्यादि ही मान रहे थे।

- कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वयं को उजड़ा हुआ और असहाय अनुभव कर रहे थे।

- करोड़ों लोगों के लिये यह विभाजन उनके बचपन की यादें छीनने वाला तथा मित्रों एवं रिश्तेदारों से अलग करने वाला था। संक्षेप में, विभाजन एक भयंकर त्रासदी थी जिससे करोड़ों व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुए।

प्रश्न 4.

विभाजन के खिलाफ महात्मा गाँधी की दलील क्या थी?

उत्तर:

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बँटवारे के प्रबल विरोधी थे। वे धार्मिक सद्भावना में विश्वास रखते थे एवं सभी सम्प्रदायों की एकता के समर्थक थे। गाँधीजी का पूर्ण विश्वास था कि भारत में पुनः साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित हो जायेगा। गाँधीजी मानते थे कि धीरे-धीरे लोग घृणा तथा हिंसा का मार्ग त्याग देंगे तथा सभी मिलकर दो भाइयों के समान अपनी समस्याओं को परस्पर ही सुलझा लेंगे।

उनका मानना था कि उनके अहिंसा, शान्ति, साम्प्रदायिक भाईचारे के विचारों का हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों ही सम्मान करते हैं। गाँधीजी का यह भी मानना था कि सैकड़ों वर्षों से हिन्दू-मुस्लिम एकसाथ ही रहते आ रहे हैं, वे एकसमान ही वेशभूषा धारण करते हैं तथा लगभग एक जैसी संस्कृति में रहते हैं। अतः समय के साथ-साथ हिन्दू-मुसलमान अपनी घृणा भुलाकर एक हो जाएँगे। संक्षेप में, गाँधीजी विभाजन के पूर्ण खिलाफ थे।

प्रश्न 5.

विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है ?

उत्तर:

भारत का विभाजन निश्चय ही दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं

- भारत का यह विभाजन साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ था जो एक अभूतपूर्व घटना थी।

- सर्वप्रथम दो देशों के नागरिकों की परस्पर अदला-बदली हुई थी।

- भारत से अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान चले गये थे, जबकि पाकिस्तान से अधिकांश हिन्दू तथा सिख भारत में आ गये थे।

- दोनों देशों के नागरिकों में भयंकर तथा अभूतपूर्व मारकाट हुई।

- जो लोग शताब्दियों से साथ-साथ रहते थे अचानक ही एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये।

- लाखों लोगों को अपने उजड़े हुए घर-परिवार को पुनः बसाना पड़ा। इसके लिये उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। .

- इस बँटवारे में औरतों ने सबसे अधिक अपमान तथा अत्याचार सहे। (8) औरतों का अपहरण, बलात्कार, यौन-शोषण तथा उनका क्रय-विक्रय बँटवारे की सामान्य घटनाएँ थीं।

- औरतों तथा लड़कियों को बार-बार खरीदा और बेचा गया तथा उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। संक्षेप में, बँटवारा अपने नकारात्मक विवरणों के लिये अभूतपूर्व घटना बन गया।

प्रश्न 6.

ब्रिटिश भारत का बँटवारा क्यों किया गया ?

अथवा

ब्रिटिश भारत को विभाजित करने वाली विविध घटनाओं की परख कीजिए।

उत्तर:

ब्रिटिश भारत का अनेक कारणों से विभाजन किया गया। प्रमुख कारणों का विवरण निम्नलिखित है -

1. मार्ले-मिण्टो सुधार-1909 ई. के मार्ले-मिण्टो सुधारों में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर उन्हें हिन्दुओं से पृथक करने का प्रथम प्रयास किया गया।

2. अंग्रेजों की 'फूट डालो, राज करो' की नीति-अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग में तीव्रता आई। अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को सफल बनाने के लिए साम्प्रदायिक ताकतों, साहित्य, लेखों तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से ऐसी घटनाओं का बार-बार उल्लेख किया जिसने साम्प्रदायिकता को बढ़ाया।

3. विभिन्न घटनाएँ-1920 व 1930 के दशकों में कई घटनाओं के कारण तनाव उभरे। मुसलमानों ने मस्जिद के सामने संगीत, गौ-रक्षा आन्दोलन एवं आर्य समाज की शुद्धि प्रणाली (मुसलमान बने हिन्दुओं को पुनः हिन्दू बनाना) पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं हिन्दू 1923 ई. के पश्चात् से तबलीग एवं तंजीम के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे-जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक एवं साम्प्रदायिक कार्यकर्ता अपने-अपने समुदायों के लोगों को दूसरे समुदायों के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए एकजुटता बनाने लगे वैसे-वैसे देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। इन घटनाओं ने देश में साम्प्रदायिक वातावरण तैयार किया जो देश विभाजन का एक कारण बना।

4. संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन सरकार बनाने से इन्कार करना-1937 ई. में प्रान्तीय संसदों के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी।

कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण उसने लीग की यह माँग ठुकरा दी जिससे मुसलमानों के मन में निराशा उत्पन्न हुई। वे मानने लगे कि यदि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिन्दू दल है इसलिए मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कर पाकिस्तान के निर्माण पर बल दिया।

5. मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग-मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की माँग भी विभाजन का एक प्रमुख कारण बनी। मुस्लिम लीग का दावा था कि वह भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र पार्टी है। 1946 ई. में कैबिनेट मिशन योजना के त्रिस्तरीय महासंघ के प्रस्ताव को जब कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने ही नहीं माना तो इसके पश्चात् विभाजन लगभग अनिवार्य हो गया।

6. देशी रियासतों व रजवाड़ों का विभाजन को समर्थन-भारत में देशी रियासतों एवं रजवाड़ों की संख्या लगभग 562 थी जो एक बहुत बड़ी संख्या थी। इन रियासतों के शासक भी विभाजन का समर्थन कर रहे थे ताकि उन्हें मनमानी करने का अवसर मिल सके।

7.पाकिस्तान का प्रस्ताव-पाकिस्तान की स्थापना की माँग धीरे-धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग ने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल प्रदेशों के लिए सीमित स्वायत्तता की माँग का प्रस्ताव पेश किया तथा 16 अगस्त, 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जिससे देश में भयंकर दंगे प्रारम्भ हो गये जो विभाजन के पश्चात् भी चले।

8. साम्प्रदायिक दंगे-मुस्लिम लीग के समर्थन में हो रहे साम्प्रदायिक दंगें भी विभाजन का एक आधार बने जिनमें हजारों लोगों की जानें गयीं। सम्पत्ति की हानि हुई एवं महिलाओं पर अत्याचार हुए। लोगों का यह मत था कि विभाजन के पश्चात् दंगों की समस्या हल हो जाएगी। यह बात भारत विभाजन का आधार बनी।

प्रश्न 7.

बँटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे ?

उत्तर:

विभाजन के समय औरतों के अनुभव अत्यधिक कटु रहे क्योंकि उन्हें सभी प्रकार की विनाशकारी घटनाओं से गुजरना पड़ा। भारतीय इतिहास में औरतों के प्रति ऐसा अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ। अनेक समकालीन तथा आधुनिक लेखकों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के विषय में वर्णन किया है कि उनके साथ अनेक बार बलात्कार हुए, उनका अपहरण किया गया, उन्हें बार-बार खरीदा तथा बेचा गया, अनेक युवतियों से जबरन विवाह अथवा निकाह कर लिया गया और तो और महिलाओं के गुप्त अंग तक काट दिये गये ।

कई औरतों के सामने उनकी गोदं तथा सुहाग उजाड़ दिया गया तथा अनेक महिलाओं के गहने लूट लिये गये। औरतों के इतना भुगतने के बावजूद भी उनमें से कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक सम्बन्ध विकसित किए लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इन्सानी सम्बन्धों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रुख नहीं अपनाया। अनेक औरतों को जबरदस्ती नये परिवारों से छीनकर पुनः पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया।

अनेक परिवारों द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया फलस्वरूप ऐसी स्थिति में अनेक औरतों ने या तो आत्महत्या कर ली या पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति जैसा गन्दा कार्य अपना लिया। अनेक पुरुषों ने तो अपने घर की महिलाओं को जीवित ही मार दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके घर की इज्जत किसी भी वहशी अथवा भीड़ के हाथ लगे। संक्षेप में, विभाजन के समय औरतों को असहनीय तथा अवर्णनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा।

प्रश्न 8.

बँटवारे के सवाल पर काँग्रेस की सोच कैसे बदली ?

उत्तर:

बँटवारे के सवाल पर काँग्रेस की सोच में निम्न प्रकार बदलाव हुआ

(1) निश्चय ही तत्कालीन काँग्रेस ने मजबूरन दंगों से मुक्ति पाने के लिये विभाजन स्वीकार किया था।

(2) उस समय हत्याएँ, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण इत्यादि शर्मनाक घटनाएँ प्रतिदिन आम हो गयी थीं।

(3) इन घटनाओं के प्रति पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संकेत करते हुए तत्कालीन वायसराय माउण्टबेटन से कहा—"सोचता हूँ कि हजारों मासूम बेगुनाहों का रक्त बहाने से क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं कि मुस्लिम लीग की माँग मान ली जाए।"

(4) मुस्लिम लीग ने अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले स्थानों को पाकिस्तान के लिये माँगकर कुछ काँग्रेसजनों के दिमाग में यह बात उत्पन्न कर दी कि शायद कुछ समय बाद गाँधीजी देश की एकता को पुनः स्थापित करने में सफल हो जाएंगे।

(5) उस समय के कुछ काँग्रेसजन सत्ता के लिए लालायित थे। वे चाहते थे कि उन्हें अपनी कुर्सी मिले, चाहे इसके लिये देश का विभाजन ही क्यों न करना पड़े।

(6) देश के बँटवारे के लिए मुस्लिम लीग द्वारा साम्प्रदायिक दंगे भड़काना, हिन्दू राष्ट्र की बात उठाना तथा कुछ अंग्रेज अफसरों द्वारा यह घोषित कर देना कि यदि मुस्लिम लीग और काँग्रेस किसी निर्णय पर नहीं पहुँचेंगे तो भी अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जायेंगे। काँग्रेस जानती थी कि अंग्रेज अपनी महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई गम्भीर खतरा नहीं उठायेंगे। इसका कुछ अनुभव अंग्रेज 1857 ई. के विद्रोह में कर चुके थे।

(7) मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ गयी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को उसकी राष्ट्र विभाजन की माँग छोड़ देने हेतु मनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए लेकिन असफल रही।

(8) मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की धमकी के साथ ही देशभर में हिंसक घटनाएँ होनी प्रारम्भ हो गयीं। इस समय अवसर हाथ लगने पर अनेक असामाजिक तत्वों ने भी जमकर लाभ उठाया तथा इन साम्प्रदायिक दंगों को अधिक भयानक रूप दे दिया।

(9) प्रान्तों में 1946 ई. के चुनावों में जिन स्थानों पर मुस्लिम जनसंख्या थी वहाँ मुस्लिम लीग की सफलता, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करना, अंतरिम सरकार में सम्मिलित न होना तथा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त पर बल देना और काँग्रेस की मजबूरी की मानसिकता ने राष्ट्र के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

(10) मार्च, 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल एवं हिन्दू-सिख बहुल हिस्सों में बाँटने पर अपनी मंजूरी दे दी। साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बंगाल के बारे में भी यही सिद्धान्त अपनाया गया। कांग्रेसी नेताओं को लगने लगा था कि विभाजन अवश्यम्भावी है, इसको टाला नहीं जा सकता।

(11) कैबिनेट मिशन की त्रिस्तरीय संघ की योजना को प्रारम्भ में तो सभी दलों ने स्वीकार कर लिया लेकिन बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसे नहीं माना। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के अधिकांश नेता विभाजन को अवश्यम्भावी मान चुके थे।

प्रश्न 9.

मौखिक इतिहास के फायदे/नुकसानों की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है ?

अथवा

भारत के विभाजन को समझने में मौखिक इतिहास की खूबियों और कमजोरियों की व्याख्या कीजिए।

अथवा

भारतीय विभाजन के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए मौखिक सबूतों की स्रोत के रूप में परख कीजिए।

अथवा

"बहुत सारे इतिहासकार भारत के विभाजन के मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं।" उपयुक्त तकों द्वारा कथन को न्यायसंगत ठहराइए।

उत्तर:

सामान्यतः मौखिक इतिहास से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के अपने अर्थात् व्यक्तिगत अनुभवों से है। हमें इन अनुभवों की सूचनाएं साक्षात्कार द्वारा प्राप्त होती हैं। मौखिक इतिहास के फायदे (लाभ)-मौखिक इतिहास के फायदे निम्नलिखित हैं

(i) घटनाओं की सजीव जानकारी-मौखिक इतिहास का सबसे अधिक लाभ घटनाओं की सजीव जानकारी प्राप्त करने में मिलता है। इससे घटनाओं का सजीव चित्रण किया जा सकता है।

(ii) उपेक्षित लोगों के अनुभवों को सहजता से समझना-मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को निर्धन व कमजोर महिलाओं, विधवाओं, शरणार्थियों, व्यापारियों आदि उपेक्षित लोगों के अनुभवों को उपेक्षा से निकालकर अपने विषय के विचारों को विस्तार देने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से उनके अनुभवों को सहजता से समझा जा सकता है। भारत विभाजन का इतिहास ऐसे आम पुरुष व महिलाओं के अनुभवों की जाँच करने में भी सफल रहा है जिनके अस्तित्व पर अब तक ध्यान नहीं दिया जाता था।

(iii) अनुभवों एवं स्मृतियों को बारीकी से समझने का मौका-मौखिक इतिहास से हमें अनुभवों एवं स्मृतियों को और अधिक. बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बँटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ घटित घटनाओं के बारे में बहुरंगी व सजीव वृत्तान्त लिखने की योग्यता प्राप्त होती है। सरकारी अभिलेखों से इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर पाना असम्भव होता है।

(iv) साक्ष्यों की विश्वसनीयता को तौलना सम्भव–अनेक इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। उनका मानना है कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनमें घटनाओं का जो क्रम उभरता है, वह प्रायः सही नहीं होता है लेकिन भारत विभाजन के सन्दर्भ में मौखिक साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है जिनसे पता चलता है कि इस दौरान अनगिनत लोगों ने कितने प्रकार की भीषण कठिनाइयों एवं तनावों का सामना किया। मौखिक और लिखित बयानों एवं अन्य स्रोतों से मिलान करके घटना की विश्वसनीयता की इतिहास आसानी से जाँच कर सकता है। अत: मौखिक इतिहास से साक्ष्यों की विश्वसनीयता को तौलना सम्भव है।

(v) प्रासंगिकता-मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से सम्बन्धित नहीं होता, स्मृतियों पर आधारित छोटे-मोटे अनुभव इतिहास की वृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूँढ़ने में प्रासंगिक होते हैं। बँटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से सम्बन्धित नहीं है। विभाजन के अनुभव सम्पूर्ण कहानी का इस प्रकार केन्द्रीय भाग हैं कि अन्य स्रोतों की जाँच करने के लिए मौखिक स्रोतों एवं मौखिक स्रोतों की जाँच करने के लिए अन्य स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए; सरकारी प्रतिवेदनों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई महिलाओं की अदला-बदली और संख्या का तो पता चल जाता है लेकिन इस दौरान महिलाओं ने क्या-क्या दुःख भोगे उसका उत्तर तो सिर्फ भुक्तभोगी महिलाएँ ही दे सकती हैं।

(vi) रूढ़ियों का ज्ञान-मौखिक इतिहास से तत्कालीन समाज की छोटी-छोटी रूढ़ियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह मौखिक इतिहास पूर्णतः प्रासंगिक है जिसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता।

मौखिक इतिहास के नुकसान (सीमाएँ/दोष/हानियाँ)-मौखिक इतिहास के नुकसान निम्नलिखित हैं-

(i) घटना का सामान्यीकरण करना जटिल:

कुछ इतिहासकारों के मतानुसार निजी अनुभवों की विशिष्टता के सहारे किसी सामान्य परिणाम पर पहुँचना अत्यधिक जटिल होता है क्योंकि इस प्रकार के छोटे-छोटे अनुभवों से घटना की सम्पूर्ण तस्वीर का निर्माण करना सम्भव नहीं होता है।

(ii) स्मृति की समस्या-वस्तुतः मौखिक इतिहास स्मृति पर आधारित होता है। अत: यहाँ त्रुटियों की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। यदि किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो सब कुछ याद नहीं रहता है। यह आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। इस प्रकार मौखिक इतिहासकारों को वास्तविक अनुभवों की शेष रही स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी करना पड़ता है।

(iii) अप्रासंगिक-कुछ इतिहासकारों का मत है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से सम्बन्ध रखते हैं तथा छोटे-छोटे अनुभव इतिहास की वृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूँढ़ने में अप्रासंगिक होते हैं।

(iv) सटीकता का अभाव-कुछ इतिहासकारों के मतानुसार मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती है तथा घटनाओं का सही क्रम नहीं उभरता है।

(v) अत्यन्त निजी अनुभवों की प्राप्ति कठिन-बँटवारे के बारे में समस्त मौखिक ब्यौरे स्वयं या आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार साक्षात्कार के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अत्यन्त निजी अनुभवों के बारे में जानकारी नहीं देता है। विशेषकर यह समस्या महिलाओं से निजी अनुभव प्राप्त करने में आती है। यह मौखिक इतिहास की एक बहुत बड़ी कमी है।

मौखिक इतिहास तथा विभाजन के विषय में हमारी समझ निःसन्देह मौखिक इतिहास के माध्यम से विभाजन के विषय को समझने में हमें सुगमता प्राप्त होती है क्योंकि हमारी सूचनाओं के स्रोत यहाँ बढ़ जाते हैं। हमें सामान्यतः सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी रिपोर्टों से आँकड़े तो मिल जाते हैं, किन्तु व्यक्तियों के कष्टों तथा भावनाओं का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि विभिन्न भागों का विवरण निम्नलिखित है

प्रश्न 10.

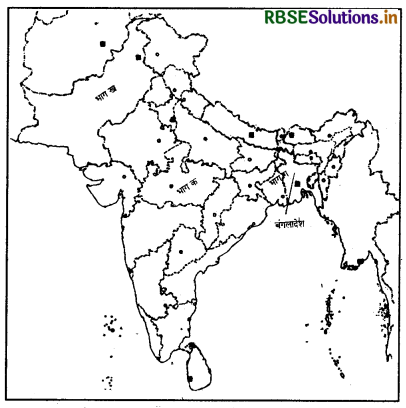

दक्षिण एशिया के नक्शे पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों में उल्लिखित भाग क, ख तथा ग को चिह्नित कीजिए। यह नक्शा मौजूदा दक्षिण एशिया के राजनैतिक नक्शे से किस तरह अलग है ?

उत्तर:

कैबिनेट मिशन के इन क, ख तथा ग

(1) भाग-क: हिन्दू-बहुल भारतीय प्रान्त ।

(2) भाग-ख: पंजाब, सिन्ध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त।

(3) भाग-ग: बंगाल तथा आसाम सहित पूर्वोत्तर भारत। यह नक्शा वर्तमान दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से भिन्नता रखता है क्योंकि उस समय वर्तमान पाकिस्तान व बांग्लादेश भारत के ही अंग थे इसके अतिरिक्त भारत में रजवाड़े व रियासतें भी थीं जो आज समाप्त हो चुकी हैं, उनके स्थान पर भारत संघ के अधीन राज्य बन गये हैं, जिन पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है।

परियोजना कार्य (कोई एक)

प्रश्न 11.

यूगोस्लाविया के विभाजन को जन्म देने वाली नृजातीय हिंसा के बारे में पता लगाइए। उससे आप जिन नतीजों पर पहुँचते हैं उनकी तुलना इस अध्याय में भारत-विभाजन के बारे में बताई गयी बातों से कीजिए।

उत्तर:

1992 ई. में अपने विभाजन से पूर्व यूगोस्लाविया यूरोप का एक महत्वपूर्ण तथा समृद्धशाली देश हुआ करता था, जिसकी राजधानी बेलग्रेड थी। यूगोस्लाविया का जन्म प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त हुआ था तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त वहाँ कम्युनिस्ट दल का शासन था। वहाँ के शासक मार्शल टीटो ने यूगोस्लाविया को सशक्त सोवियत संघ के प्रभाव से दूर ही रखा था। भारत के साथ यूगोस्लाविया भी गुटनिरपेक्ष संगठन का संस्थापक सदस्य था। यूगोस्लाविया में 1990 ई. में कम्युनिस्ट पार्टी का अन्त हो गया तथा भीषण गृहयुद्ध के उपरान्त यह 1992 ई.

में पाँच निम्नलिखित देशों में विभक्त हो गया-

- यूगोस्लाविया की नवीन स्थापना सर्बिया तथा मॉनेटेनग्रो को मिलाकर हुई,

- क्रोशिया,

- स्लोवेनिया

- मैसेगेनिया

- बोस्निया-हर्जेगोविना।

यूगोस्लाविया से विभाजित एक देश बोस्निया-हर्जेगोविना के निवासियों के तीन मुख्य समुदाय थे, जैसे-सों, क्रोर तथा मुस्लिम। वहाँ सों तथा मुस्लिमों में भयंकर गृहयुद्ध सरकारी रिपोर्टों से भारतीय तथा पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गयी औरतों की संख्या तो पता चलती है किन्तु . उनके साथ क्या हुआ तथा उनकी भावनाओं का कुछ पता नहीं चलता है। संक्षेप में, मौखिक इतिहास तत्कालीन समय को समझने हेतु हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न इतिहासकार तथा लेखक अभी तक इनका प्रयोग करते हैं। मानचित्र कार्य

प्रश्न 12.

पता लगाइये कि क्या आपके शहर, कस्बे, गाँव अथवा आस-पास के किसी स्थान पर दूर से कोई समुदाय आकर बसा है । (हो सकता है कि आपके इलाके में बँटवारे के समय आए लोग भी रहते हों।) ऐसे समुदाय के लोगों से बात कीजिए और अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में संकलित कीजिए। लोगों से पूछिए कि वे कहाँ से आये हैं, उन्हें अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी और उससे पहले एवं बाद में उनके कैसे अनुभव रहे ? यह भी पता लगाइए कि उनके आने से क्या बदलाव पैदा हुए?

उत्तर:

अपने अभिभावकों तथा शिक्षकों की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें।