RBSE Solutions for Class 11 Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था (1950 - 1990)

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 11 Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 11 Economics Solutions Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990)

RBSE Class 11 Economics भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) InText Questions and Answers

पृष्ठ - 28.

प्रश्न 1.

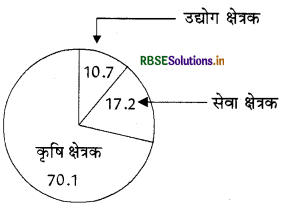

इस तालिका में उपलब्ध जानकारी का प्रयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढाँचे का एक पाई चार्ट बनाएँ।

|

क्षेत्रक |

1950 - 51 |

1990 - 91 |

|

कृषि |

70.1 |

66.8 |

|

उद्योग |

10.7 |

12.7 |

|

सेवाएँ |

17.2 |

20.5 |

उत्तर:

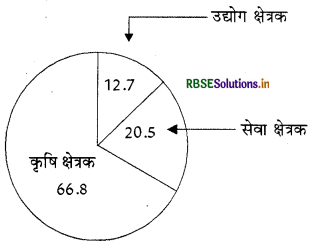

उपर्युक्त तालिका के आधार पर हम दोनों वर्षों के आंकड़ों को अलग - अलग पाई चार्टी में क्षेत्र के आधार पर दर्शाएँगे। दोनों वर्षों के आँकड़ों को निम्न पाई चार्टी में दर्शाया गया है।

(2) वर्ष 1990 - 91 में व्यावसायिक ढाँचे का पाई चार्ट:

प्रश्न 2.

कृषि सहायिकी के पक्ष - विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करें आपका इस विषय में क्या मत है?

उत्तर:

कृषि सहायिकी के पक्ष में तर्क: स्वतन्त्रता के समय भारतीय कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई थी तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति भी अत्यन्त दयनीय थी अत: कृषि क्षेत्र में सहायिकी अत्यन्त आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों को नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु भी कृषि सहायिकी आवश्यक थी।

उर्वरकों का उपयोग करने हेतु कृषकों को उर्वरक सहायिकी देना आवश्यक था अन्यथा वे ऊँची कीमत पर उर्वरक खरीदकर उपयोग करने में समर्थ नहीं थे। इसके अतिरिक्त सहायिकी समाप्त करने से गरीब एवं अमीर किसानों के बीच असमानताओं में और अधिक वृद्धि होगी। भारत में कृषि एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय है एवं यहां के अधिकांश किसान निर्धन हैं, अत: कृषि सहायिकी को जारी रखना उपयुक्त है।

कृषि सहायिकी के विपक्ष में तर्क: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि सहायिकी का लाभ केवल सम्पन्न किसानों को ही मिला अतः कृषि सहायिकी का कोई औचित्य नहीं रहा। इसके अतिरिक्त निर्धन कृषकों को कृषि सहायिकी का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जिस कारण केवल सरकारी कोष पर ही अनावश्यक बोझ बढ़ा है जिस कारण कृषि सहायिकी को समाप्त कर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1960 के दशक के अन्त तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया था अतः सहायिकी का कोई औचित्य नहीं रहा है। कृषि सहायिकी के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करने के पश्चात् हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि कृषि सहायिकी कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक है।

चाहे भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया हो किन्तु आज भी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है अत: उन कृषकों हेतु कृषि सहायिकी आवश्यक है। हमारे अनुसार कृषि सहायिकी के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभावों से कहीं अधिक हैं अतः कृषि सहायिकी अत्यन्त आवश्यक है। हाँ, सम्पन्न एवं बड़े किसानों हेतु कृषि सहायिकी को सीमित किया जा सकता है।

प्रश्न 3.

कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अन्य देशों विशेषकर विकसित देशों के किसानों को अधिक सहायिकी देकर अपना उत्पादन अन्य देशों को निर्यात करने को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे किसान उन देशों के किसानों से मुकाबला कर पाएंगे? चर्चा कीजिए।

उत्तर:

विकसित देशों में कृषि पर अत्यन्त कम जनसंख्या निर्भर रहती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, साथ ही सरकार के पास भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन रहते हैं अतः वे कृषकों को उत्पादन एवं निर्यात हेतु आर्थिक सहायिकी दे सकती हैं। विकसित देशों के कृषक इन सहायिकी की सहायता से कम लागत पर उत्पादन कर आसानी से अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं।

इसके विपरीत भारतीय कृषकों की स्थिति भिन्न है। भारत में आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि में भारी मात्रा में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार के पास आर्थिक संसाधनों का भी अभाव रहता है अतः सरकार कृषकों को सीमित मात्रा में ही कृषि सहायिकी प्रदान कर सकती है। अत: हमारे कृषक विकसित राष्ट्रों के कृषकों की तुलना में पिछड़े हुए हैं तथा वे उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

पृष्ठ - 31.

प्रश्न 4.

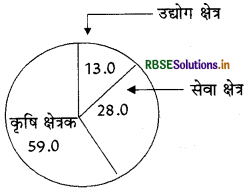

सकल घरेलू उत्पाद के लिए क्षेत्रवार योगदान से सम्बन्धित निम्नलिखित सारणी के लिए एक पाई चार्ट बनाइए और 1990 - 91 के दौरान विकास के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकों के योगदान में हुए अन्तर पर चर्चा कीजिए।

|

क्षेत्रक |

1950 -51 |

1990 - 91 |

|

कृषि |

59.0 |

34.8 |

|

उद्योग |

13.0 |

24.7 |

|

सेवाएँ |

28.0 |

40.5 |

उत्तर:

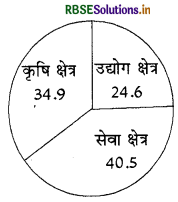

उपर्युक्त तालिका के आधार पर हम दोनों वर्षों के आँकड़ों को क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग पाई चार्टी में दिखाएंगे। उपर्युक्त आँकड़ों को निम्न पाई चार्टी द्वारा दर्शाया गया है।

(1) वर्ष 1950 - 51 में सकल घरेलू उत्पाद् का क्षेत्रवार पाई चार्ट:

( 2 ) वर्ष 1990 - 91 में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार पाई चार्ट:

दोनों समयावधियों का तुलनात्मक विश्लेषण: भारत में वर्ष 1950 - 51 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 59 प्रतिशत था जो वर्ष 1990 - 91 में घटकर 34.9 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान वर्ष 1950 - 51 में मात्र 13 प्रतिशत था वह 1990 - 91 में बढ़कर 24.6 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 1950 - 51 में 28 प्रतिशत था वह वर्ष 1990 - 91 में बढ़कर 40.5 प्रतिशत हो गया। उपर्युक्त तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान निरन्तर कम हुआ है। इसी प्रकार जनसंख्या का कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओविवर्तन हुआ है तथा सकल घरेलू उत्पाद में इन दोनों क्षेत्रों का योगदान भी बढ़ा है।

RBSE Class 11 Economics भारतीय अर्थव्यवस्था (1950 - 1990) Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

योजना की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

योजना का तात्पर्य है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करने हेतु देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।

प्रश्न 2.

भारत ने योजना को क्यों चुना?

उत्तर:

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश की अर्थव्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुई थी तथा भारत के पास सीमित आर्थिक संसाधन थे अतः देश के आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का चुनाव किया गया जिसके अन्तर्गत पाँच वर्ष की समयावधि निश्चित की गई तथा उस अवधि हेत प्राथमिकता के आधार पर उद्देश्य निर्धारित कर उन्हें पूरा करने हेतु सीमित संसाधनों का आबंटन कर उपयोग किया गया। अत: भारत में विकास हेतु नियोजन का मार्ग अपनाया।

प्रश्न 3.

योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए?

उत्तर:

योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं क्षेत्रकों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए जिनमें उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। किसी भी योजना के लिए लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए तथा लक्ष्य देश की आवश्यकता के अनुरूप ही निर्धारित किए जाने चाहिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य-संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता इत्यादि हैं।

प्रश्न 4.

उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) बीज क्या होते हैं?

उत्तर:

HYV बीज का तात्पर्य उन बीजों से है जिनका प्रयोग कर पैदावार में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न 5.

विक्रय अधिशेष क्या है?

उत्तर:

किसानों के द्वारा कुल उत्पादन में से बाजार में बेचा गया अंश 'विपणित अधिशेष' अथवा 'विक्रय अधिशेष' कहलाता है।

प्रश्न 6.

कृषि क्षेत्रक में लागू किये गये भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भूमि सुधार की आवश्यकता-स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक थे। देश में अधिकांश भूमि पर जमींदार व जागीरदारों का अधिकार था तथा वे कृषकों का शोषण करते थे अत: भूमि सुधार आवश्यक थे।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों को भू-स्वामित्व सौंपना आवश्यक था जिसके लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त बिचौलियों द्वारा कृषकों का शोषण किया जाता था अतः उन बिचौलियों के उन्मूलन के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई। स्वतन्त्रता के समय भूमि के असमान वितरण के कारण आर्थिक असमानता व्याप्त थी अत: आर्थिक समानता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि सुधार आवश्यक थे। स्वतन्त्रता के समय भारतीय कृषि की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई थी अत: कृषि स्थिति में सुधार हेतु भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक थे।

भूमि सुधार के प्रकार: भारत में कृषि क्षेत्रक में भूमि सुधार के अनेक प्रकार थे जो निम्न प्रकार हैं।

(1) जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का अन्तस्वतन्त्रता के समय जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा प्रचलन में थी जिसमें कृषकों का अत्यधिक शोषण किया जाता था अतः भूमि सुधारों के अन्तर्गत जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का अन्त किया गया।

(2) बिचौलियों का उन्मूलन: स्वतन्त्रता के समय बिचौलियों द्वारा कृषकों की अधिकांश उपज को हड़प लिया जाता था अतः भूमि सुधारों के अन्तर्गत बिचौलियों का उन्मूलन किया गया।

(3) काश्तकारी सुधार: भारत में भूमि सुधारों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में काश्तकारी कानूनों में सुधार किया गया। इनके अन्तर्गत सबसे पहले लगान का न्यायोचित निर्धारण किया गया तथा लगान वसूली को सरल बनाया गया। इसके अतिरिक्त काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए ताकि उन्हें आसानी से भूमि से बेदखल नहीं किया जा सके। काश्तकारों को भू-स्वामियों द्वारा बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में पुनर्ग्रहण अधिकार यथासम्भव सीमित करने के प्रयास किए गए।

(4) भू-सीमा निर्धारण: देश में भूमि सुधारों के अन्तर्गत आर्थिक जोतों के निर्माण एवं भूमि के वितरण में समानता लाने हेतु अधिकतम भू-सीमा का निर्धारण किया गया ताकि भूमि का समान रूप से वितरण हो सके।

(5) कृषि पुनर्संगठन: भूमि सुधार के अन्तर्गत भारत में कृषि पुनसंगठन हेतु प्रयास किए गए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि पुनसंगठन कार्यक्रमों के अन्तर्गत चकबन्दी, भूदान-आन्दोलन, सहकारी कृषि एवं भूमि प्रबन्ध सुधार आदि को शामिल किया गया।

प्रश्न 7.

हरित क्रान्ति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुँचा? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

हरित क्रान्ति का अर्थ: हरित क्रान्ति का अभिप्राय भारत में छठे दशक के मध्य कृषि उत्पादन में हुई उस भारी

वृद्धि से लिया जाता है जो एक अल्प समय में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा सम्भव हुई। देश में कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक के द्वारा एकाएक उत्पादन में तीव्र वृद्धि सम्भव हुई जिस कारण इसे हरित क्रान्ति का नाम दिया गया है।

हरित क्रान्ति को लागू करने का कारण: स्वतन्त्रता के समय भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी किन्तु कृषि की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई थी। कृषि में उत्पादकता एवं उत्पादन काफी नीचा था तथा पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का नितान्त अभाव था। इस कारण देश में कृषि क्षेत्र के विकास, उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादकता में वृद्धि करने, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करने तथा उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग बढ़ाने हेतु हरित क्रान्ति को लागू किया गया।

हरित क्रान्ति के लाभ / सफलताएँ हरित क्रान्ति से प्राप्त होने वाले लाभों अथवा सफलताओं को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धिहरित क्रान्ति के अन्तर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की गई तथा कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि की गई। इन सबके फलस्वरूप देश में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई जिससे | कृषकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ।

(2) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता: हरित क्रान्ति में उन्नत एवं अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों का प्रयोग किया गया। इससे कम समय में तैयार होने वाली फसलों का विस्तार हुआ तथा देश खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो गया तथा हम खाद्यान्नों हेतु दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहे।

(3) किसानों के विपणित अधिशेष में वृद्धिहरित क्रान्ति के अन्तर्गत प्रयोग की गई आदानों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई जिससे किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचे जाने वाले अंश अर्थात् विपणित अधिशेष में वृद्धि हुई। इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

(4) खाद्यान्नों की कीमतों में कमी: हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों तथा साथ ही उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आई। इसके फलस्वरूप किसानों व अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि उनके भोजन खर्च में पहले से कमी आई।

(5) खाद्यान्न के सुरक्षित स्टॉक में वृद्धि: खाद्यान्नों में वृद्धि के फलस्वरूप सरकार के पास खाद्यान्न के सुरक्षित स्टॉक में वृद्धि हुई जिसका प्रयोग सरकार द्वारा खाद्यान्न की कमी के समय किया गया तथा सरकार ने खाद्यान्न खरीदने हेतु किसानों को उचित मूल्य प्रदान किया।

(6) अनुसन्धान संस्थानों की स्थापना: हरित क्रान्ति के तहत सरकार ने अनेक अनुसन्धान संस्थानों की स्थापना की जिस कारण छोटे किसानों की जोखिम कम हो गई क्योंकि इन संस्थानों द्वारा किसानों की कई तरह से मदद की गई।

(7) अन्य लाभ: हरित क्रान्ति से कृषकों को प्राप्त होने वाले कुछ अन्य लाभ निम्न प्रकार हैं।

- हरित क्रान्ति से अधिक उपज देने वाली फसलों का क्षेत्र विस्तार हुआ।

- हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक खाद के प्रयोग में वृद्धि हुई।

- हरित क्रान्ति से वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा मिला।

- हरित क्रान्ति के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्रों का विस्तार हुआ।

प्रश्न 8.

योजना उद्देश्य के रूप में 'समानता के साथ संवृद्धि' की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

आर्थिक नियोजन का 'समानता के साथ संवृद्धि' का उद्देश्य एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत देश की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए तथा साथ ही देश में आर्थिक विषमताओं में भी कमी आनी चाहिए। इस उद्देश्य के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें, इससे आर्थिक संवृद्धि के साथ आर्थिक विषमता में भी कमी आएगी। आर्थिक समानता हेतु सरकार को पर्याप्त मात्रा में गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ताकि आर्थिक विषमताओं में कमी आ सके।

प्रश्न 9.

"क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है?" व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त कथन भारत के सम्बन्ध में सत्य प्रतीत होता है क्योंकि भारत की जनसंख्या अत्यधिक है तथा यहाँ रोजगार वृद्धि हेतु श्रम - प्रधान तकनीक अधिक उपयुक्त है | किन्तु आधुनिकीकरण में प्रायः पूँजी-प्रधान आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूंजी की अधिक एवं श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है अतः आधुनिकीकरण अपनाने से रोजगार में वृद्धि के स्थान पर कमी होगी।

प्रश्न 10.

भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था?

उत्तर:

आत्मनिर्भरता का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं को अन्य देशों से आयात न करके अपने देश में उत्पादन करने से है। भारत जैसे विकासशील देश हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि अधिक आयात से देश का व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है तथा आयातों के भुगतान के रूप में बहुत-सी राशि विदेशों में चली जाती है जबकि भारत जैसे विकासशील देश के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है अतः आत्मनिर्भरता आवश्यक है।

प्रश्न 11.

किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें।

उत्तर:

अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन-किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक गठन का तात्पर्य अर्थव्यवस्था को विभिन्न कार्यों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने से है अर्थात् राष्ट्रीय उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान से है। किसी भी अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) प्राथमिक क्षेत्र: किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि एवं कृषि सम्बन्धी क्रियाओं यथा पशुपालन, वानिकी, मत्स्य-पालन आदि को सम्मिलित किया जाता है। विकसित देशों की जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है जबकि विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में इसका योगदान सर्वाधिक होता है।

(2) द्वितीयक क्षेत्र: इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें किसी एक प्रकार की वस्तु को अन्य। प्रकार की वस्तु में बदला जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में मुख्य - रूप से विनिर्माण एवं उद्योगों को शामिल किया जाता है।

(3) तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र: किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं, यथा - बैंकिंग, बीमा, संचार आदि को शामिल किया जाता है।

प्रायः एक विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जी.डी.पी. में सबसे कम योगदान होता है। इसके पश्चात् द्वितीयक क्षेत्र का योगदान होता है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान जी.डी.पी. में सर्वाधिक होता है। किसी भी देश में : विभिन्न प्रकार की सेवाओं, यथा-बैंकिंग, बीमा, संचार : आदि विस्तार होना विकास का सूचक माना जाता है। जिसमें अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक का योगदान जितना अधिक होगा वह अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित होगी। अतः अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए।

प्रश्न 12.

योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी?

उत्तर:

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई थी। स्वतन्त्रता के समय भारत के उद्योगपतियों के पास अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूँजी नहीं थी, न ही स्वतन्त्रता के समय भारतीय बाजार इतना विस्तृत | था कि हमारे उद्योगपति निवेश करने हेतु प्रोत्साहित हो पाते। साथ ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएँ व्याप्त थीं। अतः इस स्थिति में सरकार को आगे आना पड़ा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करी। अतः योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका सौंपी गई।

प्रश्न 13.

इस कथन की व्याख्या करें: "हरित क्रान्ति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भण्डार बनाने के योग्य बनाया, ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके।"

उत्तर:

भारत में हरित क्रान्ति के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया गया, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि की गई। इसके फलस्वरूप देश के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई एवं खाद्यान्न की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर हो गया तथा सरकार ने खाद्यान्नों को उचित कीमत पर क्रय कर अपने खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारों में खाद्यान्न मात्रा में वृद्धि की। अत: हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश में सरकार के खाद्यान्न भण्डारों में खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि सम्भव हो सकी। सरकार इन भण्डारों का उपयोग कमी एवं अकाल की स्थिति में करती है।

प्रश्न 14.

सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायिकी की उपयोगिता पर चर्चा करें।

उत्तर:

भारत एक विकासशील देश है तथा इसके पास आर्थिक संसाधनों की भी कमी है अतः कृषि सहायिकी प्रदान करने पर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। किन्तु देश में कृषि सहायिकी कृषि के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वतन्त्रता के समय देश में कृषि की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई थी तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी अतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायिकी दी जानी आवश्यक थी। कृषि सहायिकी के फलस्वरूप देश में उच्च उत्पादकता वाले HYV बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशकों एवं नई तकनीक के कृषि यन्त्रों के उपयोग में विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। अतः विकासशील देशों में कृषि सहायिकी उपयोगी है।

प्रश्न 15.

हरित क्रान्ति के बाद भी 1990 तक हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रक में ही क्यों लगी रही?

उत्तर:

हरित क्रान्ति के बाद भी 1990 तक हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में इसलिए लगी रही क्योंकि लोगों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए।

प्रश्न 16.

यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्रक के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें।

उत्तर:

भारत में अनेक सार्वजनिक उपक्रम भारी हानि उठा रहे हैं तथा इससे सरकार के संसाधनों की बर्बादी भी होती है किन्तु सार्वजनिक उपक्रमों का अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है तथा ये उपयोगी हैं अत: इन्हें बन्द नहीं किया जा सकता तथा हम पूरी तरह निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। इस कथन के पक्ष में तर्क हेतु सार्वजनिक उपक्रमों की उपयोगिताओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता/महत्त्वसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

(1)समाजवादी समाज की स्थापना: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा। इस हेतु राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों एवं जन - उपयोगी सेवाओं सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत की गयी। सार्वजनिक क्षेत्रक के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(2) अर्थव्यवस्था की संवृद्धि: देश में सार्वजनिक क्षेत्रों के फलस्वरूप देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है अत: ये उपक्रम अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायक हैं।

(3) पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्रों का विकासप्राय: निजी उद्यमी देश में पिछड़े हुए एवं अविकसित क्षेत्रों में निवेश नहीं करते अतः ऐसे क्षेत्रों के विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

(4) रोजगार अवसरों में वृद्धि: सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार अवसरों में वृद्धि करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

(5) आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन एवं उर्वरक उद्योग, परिवहन सेवाओं की स्थापना कर तेजी से विकास एवं विस्तार किया है।

(6) राष्ट्र की सुरक्षा में महत्त्व: भारत में सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः सुरक्षा सम्बन्धी अनेक उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही की गई है।

(7) राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के

कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकारी उपक्रमों के माध्यम से सरकार उचित मूल्य पर लोगों को वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करवाती है।

प्रश्न 17.

आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है?

उत्तर:

आयात प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य आयात की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। इस नीति के फलस्वरूप सरकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है। आयात प्रतिस्थापन हेतु सर्वप्रथम सरकार आयातों पर प्रतिबन्ध लगाती है जिस हेतु सरकार प्रशुल्क एवं कोटा लगाती है, जिससे आयातों पर रोक लगती है। आयातों पर रोक लगने से घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। तथा उन्हें अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है।

प्रश्न 18.

औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्रक का नियमन क्यों और कैसे किया गया था?

उत्तर:

औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में देश में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्रों का नियमन किया गया। निजी क्षेत्रक के नियमन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना तथा उद्योगों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना था। इस हेतु सरकार ने निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने की अनिवार्यता कर दी। जो निजी क्षेत्र के उद्योग लाइसेन्स प्राप्त कर लेते थे वही उद्योग स्थापित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योग स्थापित करने वालों को सरकार ने अनेक रियायतें, कर-लाभ एवं कम प्रशुल्क की सुविधाएँ प्रदान करौं।

प्रश्न 19.

निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।

|

1. प्रधानमन्त्री |

(क) अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज |

|

2. सकल घरेलू उत्पाद |

(ख) आयात की जा सकने वाली मात्रा |

|

3. कोटा |

(ग) योजना आयोग के अध्यक्ष |

|

4. भूमि सुधार |

(घ) किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य |

|

5. उच्च उत्पाद्कता वाले बीज |

(ङ) कृषि क्षेत्र की उत्पाद्कता वृद्धि के लिए किए गए सुधार |

|

6. सहायिकी |

(च) उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्विक सहायता। |

उत्तर:

|

1. प्रधानमन्त्री |

(ग) योजना आयोग के अध्यक्ष |

|

2. सकल घरेलू उत्पाद |

(घ) किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य |

|

3. कोटा |

(ङ) कृषि क्षेत्र की उत्पाद्कता वृद्धि के लिए किए गए सुधार |

|

4. भूमि सुधार |

(ख) आयात की जा सकने वाली मात्रा |

|

5. उच्च उत्पाद्कता वाले बीज |

(क) अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज |

|

6. सहायिकी |

(च) उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्विक सहायता। |