RBSE Solutions for Class 11 Drawing Chapter 8 इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 11 Drawing Chapter 8 इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू Textbook Exercise Questions and Answers.

RBSE Class 11 Drawing Solutions Chapter 8 इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू

RBSE Class 11 Drawing इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

आप इण्डो-इस्लामिक या इण्डो-सारसेनिक शब्दों से क्या समझते हैं? क्या आप इस शैली के लिए किसी दूसरे नाम का सुझाव दे सकते हैं?

उत्तर:

मुस्लिम शासकों ने भारत में भवन व इमारतें बनाने में स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परम्पराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन भारतीय तकनीकों को देखा-परखा, कुछ को स्वीकारा, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज-सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आईं, उन्हें सामूहिक रूप से इण्डो-इस्लामिक, इंडोसारसेनिक (इंडो आरबिक) वास्तुकला कहा जाता है।

इस शैली के लिए हम दूसरा नाम 'भारतीय मुगलकालीन वास्तुकला शैली' सुझा सकते हैं।

प्रश्न 2.

तेरहवीं शताब्दी में भारत में भवन निर्माण के कौन-कौन से नए प्रकार अपनाए गए?

उत्तर:

तेरहवीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम शासकों तथा सम्पन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे-बड़े भवनों का निर्माण कराया, जैसे-रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारें, हमाम, सुनियोजित बाग-बगीचे, मदरसे, सरायें या कारवा सरायें, कोस मीनारें आदि।

प्रश्न 3.

इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला की चार श्रेणियों का उल्लेख करें।

उत्तर:

इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला की चार श्रेणियां ये हैं-

- शाही शैली (दिल्ली सल्तनत)

- प्रान्तीय शैली (मांडु, गुजरात, बंगाल और जोनपुर)

- मुगल शैली (दिल्ली, आगरा और लाहौर)

- दक्कनी शैली (बीजापुर, गोलकुण्डा)।

प्रश्न 4.

मध्यकालीन भारत में किले का क्या महत्व होता था? शत्रुओं को भरमाने या हराने के लिए किलों में क्या-क्या सामरिक उपाय अपनाए जाते थे?

उत्तर:

मध्यकालीन भारत में किले का महत्व-

(1) अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की सम्पूर्ण शक्ति और संप्रभुता छिन जाती थी क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था।

(2) किलों को प्रायः पहाड़ों की प्रभावशाली ऊँचाइयों पर बनाया जाता था। इन ऊँचाइयों के कई फायदे थे। यथा-

- इन पर चढ़कर सम्पूर्ण क्षेत्र को दूर-दूर तक देखा जा सकता था।

- सुरक्षा की दृष्टि से ये ऊँचाइयाँ सामरिक महत्व रखती थीं।

- उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी।

- इनसे आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था।

शत्रु को भरमाने या हराने के लिए किलों में किये जाने वाले उपाय-

(i) किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसा कि गोलकुण्डा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुँचने के लिए शत्रु सेना को स्थानस्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी।

(ii) दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थीं, जैसेउसके प्रवेश-द्वार दूर-दूर तक टेढ़े-मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था।

(iii) दौलताबाद के किले में एक के भीतर एक यानी दो किले बनाए गए थे जिनमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊँचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल-भुलैया को पार करना पड़ता था और इस भूल-भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिक को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुँह में पहुँचा देता था।

प्रश्न 5.

इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का उद्भव और विकास कैसे हुआ?

उत्तर:

इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का उद्भव-भारत में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद मुस्लिम लोगों ने बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य किया। इससे पूर्व तक भारत में भव्य परिवेश में विशाल भवनों का निर्माण होता था तथा उस समय यहां भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित थीं। लेकिन ये विधियां ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने-उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थीं। अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों/मेहराबों की जरूरत पड़ी।

मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परम्पराओं को अपने साथ लाई तकनीकों के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, रूपों और साज-सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का उद्भव हुआ।

इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का विकास-भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थीं। उसमें मुस्लिम शासकों तथा सम्पन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे-बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे-रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारें, हमाम, सुनियोजित बाग-बगीचे, मदरसे, सरायें, कारवा सरायें, कोस मीनारें आदि। इनसे इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ। इसके विकास में निम्न तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया-

- सीरियाई, फारसी और तुर्की वास्तुकला शैलियाँ।

- भारतीय वास्तु कलात्मक तथा अलंकारिक शैलियों तथा सोचों ने इण्डो-इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया।

- सामग्रियों की उपलब्धता, कौशलों की परिसीमा तथा संरक्षकों की सौंदर्यानुभूति ने भी वास्तुकला के विकास को प्रभावित किया।

- मध्यकालीन भारत के लोगों ने विदेशी वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। इन तथ्यों ने इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रश्न 6.

मांडु इस तथ्य को कैसे उजागर करता है कि मानव अपने आपको पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं?

उत्तर:

मांड नगर मध्य प्रदेश में इन्दौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ से उत्तर में मालबा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे से साफ दिखाई देती है। इस प्रकार मांडु की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। यहाँ सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हैं, वायु और प्रकाश की कोई कमी नहीं है। मांडु में प्रकृति के साथ वास्तुकला का अनुकूलन किया गया है।

मांडु, सरकारी, रिहायशी और आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावड़ियों, बुों और बसीलों आदि का मिला-जुला रूप है। अपने आकार, विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे, यहाँ वायु तथा प्रकाश की कमी नहीं थी। इसलिए भवनों में गर्मी टिक नहीं पाती थी।

इससे स्पष्ट होता है कि मानव अपने आपको पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है।

प्रश्न 7.

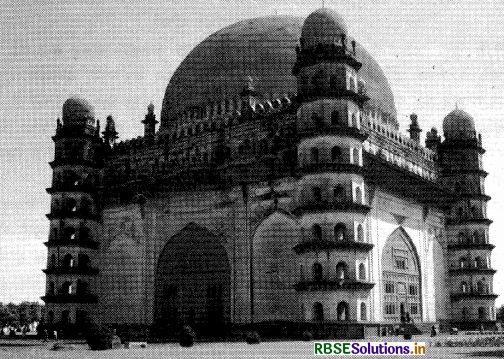

अपूर्ण होते हुए भी गोल गुम्बद को इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का भव्य एवं अनूठा प्रतीक क्यों माना जाता है?

उत्तर:

गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह गुम्बद बीजापुर के आदिलशाही राजवंश (1489-1686 ई.) के सातवें सुल्तान मुहम्मद आदिलशाह (1626-56 ई.) का मकबरा है। इसे स्वयं सुलतान ने अपने जीवनकाल में बनवाना शुरू किया था। इसका काम पूरा न होने के बावजूद यह एक शानदार इमारत है तथा इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का भव्य एवं अनूठा प्रतीक है। यथा-

(1) अनेक इमारतें-इस मकबरे में कई छोटी-बड़ी इमारतें हैं, जैसे-भीतर आने के लिए विशाल दरवाजा, एक नक्कारखाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घिरे एक बाग के भीतर स्थित हैं।

(2) गुम्बद-गुम्बद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार गुम्बद टिका हुआ है, जिसके कारण इसे गोल-गुम्बद नाम दिया गया है। यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसे प्लास्टर से संवारा गया है।

गुम्बद की इमारत की हर दीवार 135 फुट लंबी, 110 फीट ऊँची और 10 फीट मोटी है। ढोल और गुम्बद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊँचाई 200 फुट से भी ऊँची चली जाती है। मकबरे का एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है और 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा 18,337 वर्गफुट में फैला हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है।

चित्र : गोल गुम्बद

(3) कब्रगाहें-मकबरे के बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों व रिश्तेदारों की कब्रगाह हैं और उनकी असली कब्रे नीचे तहखाने में हैं। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। वर्गाकार आधार पर अर्धगोलाकार गुम्बद बगली डाट के सहारे बनाया गया था। इन बगली डाटों ने गुम्बद को तो आकार दिया ही, साथ ही उसके भार को नीचे की दीवारों पर डाल दिया। बगली डाटों में चाप-जालियों या तारकाकार रूपों वाली प्रणालियां बनी हुई हैं, जिनसे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा बने कोण ढक जाते हैं।

(4) ध्वनि प्रणाली-इस इमारत में एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली है। गुम्बद के ढोल के साथ-साथ एक फुसफुसाहट दीर्घा बनी हुई है जहाँ धीरे-धीरे से बोली गई या फुसफुसाई गई आवाज कई गुना तेज हो जाती है और उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है।

चित्र : फुसफुसाहट दीर्घा

(5) मीनारें-इमारत के चार कोनों पर सात मंजिली अष्ट भुजाकार मीनारें बनी हुई हैं। ये मीनारें ऊपर गुम्बद तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का काम भी देती हैं। गुम्बद का ढोल बेलबूटों से सजा हुआ है।

(6) गोल गुम्बद का मुख भाग (कार्निस)-इस इमारत के मुख भाग की विशेषता यह है कि परकोटे के नीचे भारी ब्रैकेटों वाली कार्निस बनी हई है। यह कार्निस अत्यन्त उत्कीर्णित पत्थर के टोडों पर टिकी हुई है जो दीवार से आगे 10 फुट तक निकले हुए हैं। कार्निस मुंडेर को सहारा देती है जिसमें अनेक चापदार झरोखे और पत्ती की शक्ल वाली दीवारें हैं।

इण्डो-इस्लामिक शैली-यह गोल गुम्बद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तु शैलियों का सुन्दर संगम है। इसके भवनों में स्मारकीयता, विशालता व भव्यता विद्यमान है। इसके गुम्बद, मेहराबों, ज्यामितीय अनुपातों व भारवाही तकनीकों जैसी संरचनात्मक विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें तिमूरी व फारसी शैलियों को अपनाया गया है, लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी है और यह दक्कन में लोकप्रिय फर्शी सजावटों से सजा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह इण्डो-इस्लामिक वास्तुकला का एक भव्य एवं अनूठा प्रतीक है।

प्रश्न 8.

मकबरा और दरगाह कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ मृतकों को दफनाया जाता है। इन दोनों में क्या अन्तर है? क्या आप किसी मृतक व्यक्ति के स्मारक के बारे में जानते हैं?

उत्तर:

मकबरा वह स्थल है जो शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर बनाया जाता था, जबकि दरगाह वह स्थल है जो समाज के सामान्य वर्गों के सामाजिक व धार्मिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों की कब्रों पर बनाया जाता है।

हाँ, हम 'ताजमहल' नामक ऐसे स्मारक के बारे में जानते हैं। इसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु की याद में मकबरे के तौर पर बनवाया था।

प्रश्न 9.

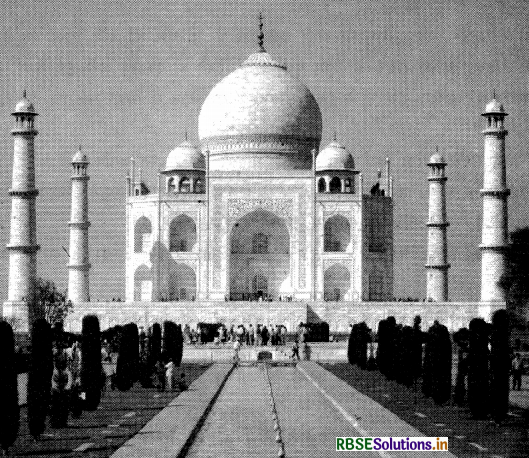

'पूर्णता' शब्द ताजमहल के साथ जोड़ा जाता है। क्यों?

उत्तर:

'पूर्णता' शब्द ताजमहल के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ताजमहल में मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक, दोनों ही प्रकार के तत्वों में-मुगलों द्वारा हिन्दुस्तान में लाए गए व यहाँ पहले से उपस्थित तथा उसके वास्तुकारों द्वारा ताज के लिए परिकल्पित-सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है।

इसका विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है-

(1) भव्यता व शालीनता-ताजमहल की भव्यता व शालीनता, उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना व उठान, उसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपात एवं सुडौलता, संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति और ऊँचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतों के कारण प्रकट होती है। ताज की गरिमा दिन और रात के अलग-अलग समयों पर अलग-अलग रंगों का आभास कराती है।

चित्र : ताजमहल

(2) संरचनात्मक विशेषताएँ-ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम ममुताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। इसके सम्पूर्ण परिसर में अनेक छोटे-बड़े भवन, कक्ष, बाग-बगीचे हैं। इसकी प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- प्रवेश-द्वार-ताजमहल के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। यह दरवाजा बहुत सुंदर है।

- चार बाग शैली में निर्मित-मकबरा चार बाग शैली में बना है जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। मकबर की इमारत को बाग के बीचोंबीच न बनाकर उत्तरी किनारे पर बनाया गया है ताकि नदी तट की सुन्दरता का लाभ उठाया जा सके बाग के बीचोंबीच स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के निचले हिस्से तक पहुँचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुँचा जाता है।

- चार मीनारें-मकबरे के चबूतरे के किनारों पर चार मीनारें खड़ी हैं जो ऊपर की ओर पतली होती जाती हैं। इन मीनारों की ऊँचाई 132 फुट है।

- गुंबद तथा गुमटियाँ-इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है और चार गुमटियाँ हैं जो सुन्दर नम रेखा बनाती हैं। इमारत की कुर्सी, उसकी दीवारें और गुंबद तथा गुमटियों के बीच पूर्ण समानुपात है।

- दो मस्जिदें-सफेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है और संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में भी ऐसी ही इमारत बनी हुई है।

- संगमरमर पत्थर-इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से खोदकर लाया गया था।

अन्य संरचनात्मक विशेषताएँ-

- मकबरे की इमारत वर्गाकार है और इसके खांचे आठ साइडें बनाते हैं। उनके बीच गहरी चापें हैं। ये संरचनात्मक विशेषताएँ सम्पूर्ण इमारत के उठाव में भिन्नभिन्न सतहों, छायाओं, रंगों आदि का आभास उत्पन्न करती हैं।

- इमारत की ऊँचाई फर्श से छत तक 186 फुट और छत से शिखर के कंगूरों तक भी 186 फुट

- मकबरे के भीतरी भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष है और प्रत्येक कोण पर कमरा बना है और ये सब गलियारों से जुड़े हैं।

- इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाली-झरोखों से आती है जो भीतरी मेहराबों के आस-पास बने हुए हैं।

- छत की ऊँचाई बाहरी दरवाजे जितनी ही है और दो गुम्बदों के कारण बीच में जगह छूटी हुई हैं।

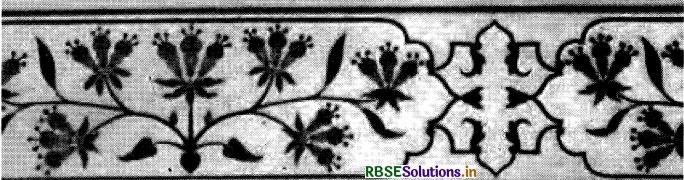

(3) अलंकरणात्मक विशेषताएँ-ताजमहल की सुन्दरता में वृद्धि करने के लिए उसकी भीतरी और बाहरी सतहों पर चार तरह के अलंकरणों या साज-सज्जाओं का प्रयोग किया गया है। यथा-

(i) नक्काशी-इसकी दीवारों पर पत्थर को उकेरकर ऊँची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है। जाली-झरोखों में जड़े संगमरमर में बारीक या सुकोमल नक्काशी की हुई है।

चित्र : नक्काशी

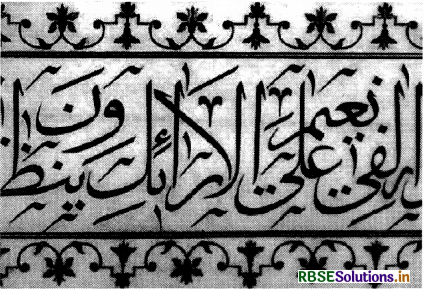

(ii) जड़ाई का काम तथा ज्यामितीय डिजाइनें-दीवारों और मकबरे के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जैस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ है, साथ ही कहीं-कहीं चोपड़ पच्चीकारी के साथ ज्यामितीय डिजाइनें बनी हुई हैं।

चित्र : जड़ाई

(iii) कुरान की आयतें-सफेद संगमरमर पर जैस्पर की जड़ाई के द्वारा कुरान की आयतें लिखी गई हैं। इस सुंदर लिखावट से दीवारों की सुन्दरता में चार चाँद लग गए हैं और अल्लाहताला से सतत सम्बन्ध जुड़ गया है।

चित्र : आयतें