RBSE Class 9 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम्

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 9 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम् Questions and Answers, Notes Pdf.

RBSE Class 9 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम्

समास : शाब्दिक अर्थ-'समसनं समासः'-अर्थात् बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। 'सम्' उपसर्गपूर्वक अस् (एक साथ रखना) धातु से 'समास' शब्द बना है।

जब अनेक पदों को एक साथ मिलाकर एक पद के समान बना लिया जाता है तो यह मिला हुआ पद समस्त (Compound) पद कहलाता है तथा यह पदों के मिलने की प्रक्रिया समसन या समास कहलाती है।

दूसरे शब्दों में, 'दो' या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास के भेद-समास के मोटे तौर पर छः भेद किए गए हैं

- अव्ययीभाव समास।

- तत्पुरुष समास।

- कर्मधारय समास।

- द्विगु समास।

- बहुव्रीहि समास।

- द्वन्द्व समास।

परन्तु कुछ विद्वान् कर्मधारय एवं द्विगु को तत्पुरुष का भेद मानकर समास के प्रमुख चार भेद ही करते हैं। कुछ 'केवल समास' को जोड़कर समास के पाँच भेद करते हैं। परन्तु हमने यहाँ समास के सभी भेदों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थी को समास के संदर्भ में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है।

अव्ययीभाव समास -

'प्रायेण पर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावो।' जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) होता है। बाद में आने वाला संज्ञा होता है। अव्ययीभाव समास वाले अधिकांश शब्द नपुं. एकवचन में रहते हैं। उनके रूप नहीं चलते। अव्ययी भाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ से अव्यय शब्द आता है। उदाहरणार्थ-'उपगङ्गं वाराणसी' - गंगा के समीप वाराणसी है। यहाँ 'उप' शब्द अव्यय है एवं पदार्थ है, अतः इसकी प्रधानता है।

तत्पुरुष समास -

जिसमें प्रायः उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के बीच से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जायेगा। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जायेगा, जैसे - राज्ञः पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष।

तत्पुरुष समासः भेद-यह दो प्रकार का होता है - (i) समानाधिकरण, (ii) व्यधिकरण।

(i) समानाधिकरण में पूर्वपद तथा उत्तरपद की समान विभक्ति होती है। कर्मधारय एवं द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं।

(ii) व्यधिकरण तत्पुरुष के पूर्वपद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक में होता है और उत्तरपद प्रथमा विभक्ति में। जिस विभक्ति में पूर्वपद होता है उसी नाम से तत्पुरुष कहा जाता है।

व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद -

(क) द्वितीया तत्पुरुष - आश्रित, अतीत (पार हुआ), पतित, गत, अत्यस्त, (फेंका हुआ) प्राप्त, आपन्न (पाया हुआ) - इन शब्दों से बने सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है तथा तत्पुरुष समास कहलाता है। यथा-कृष्णाश्रितः 'कृष्णं श्रितः', (कृष्ण पर आश्रित) इस विग्रह में द्वितीयान्त 'कृष्णम्' शब्द का 'श्रितः' सुबन्त के साथ समास होता है।

इसी प्रकार दुःखम् अतीतः इति दुःखातीतः, कूपं पतितः इति कूपपतितः, ग्रामं गतः इति ग्रामगतः, जीवनं प्राप्तः इति जीवनप्राप्तः, सुखं प्राप्तः इति सुख प्राप्तः, दुःखं आपन्नः इति दु:खापन्नः आदि सिद्ध होते हैं।

(ख) तृतीया-तत्पुरुष -

1. तृतीयान्त शब्द या उसके अर्थ से किये हुए गुणवाची के साथ अर्थ (धन) शब्द के साथ समास होता है; जैसे -

(i) शकुलाखण्डः - शङ्कुलया खण्डः, (सरोते से किया हुआ खण्ड) यहाँ खण्ड गुणवाचक है और वह तृतीया के अर्थ में शङ्खला से किया हुआ है। अतः दोनों में समास होता है।

(ii) धान्यार्थः - धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः। इस विग्रह के अनुसार तृतीया तत्पुरुष समास होता है।

2. कर्तृकरणे कृता बहुलम् - कर्ता और करण में जो तृतीया होती है, उस तृतीयान्त शब्द का कृदन्त के साथ प्रायः समास होता है और वह तृतीया तत्पुरुष कहलाता है। जैसे -

- हरित्रातः - हरिणा त्रातः इति इस लौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है - (यहाँ 'हरिणा' में कर्ता में तृतीया है तथा 'त्रातः' शब्द कृदन्त है जो 'त्रा' धातु से क्त प्रत्यय होकर बना है।)

- नखभिन्नः - नखैः भिन्नः इति इस लौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। (यहाँ नखैः 'करण' में तृतीया है और 'भिन्न' शब्द कृदन्त है।)

- विद्याहीन: - विद्या विहीनः इति।

- ज्ञानशून्य - ज्ञानेन शून्यः इति।

- मातृसदृश: - मात्रा सदृशः इति।

- पितृतुल्यः - पित्रा तुल्यः इति।

- एकोनम् - एकेन ऊनम् इति।

- ज्ञानसमम् - ज्ञानेन समम्।

- भ्रातृतुल्यम् - भात्रा तुल्यम्।

- धनहीनः - धनेन हीनः।

(ग) चतुर्थी-तत्पुरुष -

चतुर्थीतदर्थार्थ बलिहितसुखरक्षितैः - चतुर्थ्यन्त के अर्थ के लिए जो वस्तु हो, उसके वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यन्त का विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है।

उदाहरणार्थ -

- यूपदारु - यूपाय दारु इति (यज्ञस्तम्भ के लिए काष्ठ) इस लौकिक विग्रह में यूप शब्द दारु शब्द से तत्पुरुष समास होता है।

- भूतबलि: - भूतेभ्यः बलिः (भूतों के लिए बलि)।

- गोहितम - गोभ्यः हितम् (गायों के लिए हितकर)।

- गोसुखम् - गोभ्यः सुखम् इति गोसुखम् (गायों के लिये सुखकर)।

- गोरक्षितम् - गोभ्यः रक्षितम् (गायों के लिए रखा हुआ)। इसी प्रकार द्विजाय इदम्-द्विजार्थम्। स्नानाय इदम्-स्नानार्थम्। भोजनाय इदम्-भोजनार्थम्। बालकाय इदम् - बालकार्थम्।

(घ) पंचमी-तत्पुरुष -

1. पंचमी भयेन-पंचम्यन्त का भयवाचक सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है। यह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे-चोरभयम्-चोराद् भयम् (चोर से भय) इस लौकिक विग्रह में चोराद् (पंचम्यन्त) का 'भयम्' के साथ समास होता है।

2. स्तोक (थोड़ा), अंतिक (समीप) और दूर इन अर्थों वाले (शब्द) तथा कृच्छ्र इन पंचम्यन्त पदों का क्त प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे -

- स्तोकान्मुक्तः - स्तोकात् मुक्तः इति।

- अन्तिकादागतः - अन्तिकात् आगतः।

- दूरादागतः - दूरात् आगतः।

- कृच्छ्रादागतः - कृच्छ्रात् आगतः।

इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष के अन्य उदाहरण भी हैं-पापाद् मुक्तः पाप मुक्तः, प्रासादात् पतितः प्रासादपतितः, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, रोगमुक्तः, ज्ञानमुक्तः आदि।

(ङ) षष्ठी तत्पुरुष -

(i) षष्ठ्यन्त पद का सुबन्त के साथ समास होता है और वह (षष्ठी) तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरणार्थ

- राजपुरुषः - 'राज्ञः पुरुषः' इस लौकिक विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है।

- ईश्वरभक्तः - ईश्वरस्य भक्तः।

- देवपूजकः - देवस्य पूजकः।

- मूर्तिपूजा: - मूर्त्याः पूजा।

- देवमन्दिरम् - देवस्य मन्दिरम्।

- देवालयः - देवस्य आलयः।

- विद्यालयः - विद्यायाः आलयः।

- राजसिंहासनम् - राज्ञः सिंहासनम्।

- नगरमार्गः - नगरस्य मार्गः।

- जीवनरहस्यम् - जीवनस्य रहस्यम्।

- रत्नाकरः - रत्नानाम् आकरः।

- वसन्तश्री: - वसन्तस्य श्रीः।

- मानवचरित्रम् - मानवस्य चरित्रम्।

(च) सप्तमी तत्पुरुष -

सप्तमी शौण्डे:-सतम्यन्त का शौण्ड आदि शब्दों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है।

उदाहरणार्थ -

- अक्षशौण्ड: - अक्षेषु शौण्डः (पासे फेंकने में चतुर)।

- शास्त्रनिपुण: - शास्त्रे निपुणः।

- विद्या निपुण: - विद्यायां निपुणः।

- जललीनः - जले लीनः।

- जलमग्नः - जले मग्नः।

- कार्य चतुरः - कार्ये चतुरः।

- कार्यदक्षः - कार्ये दक्षः।

अन्य उदाहरण -

- मनुजानाम् अधिपः - मनुष्यों का स्वामी।

- शोकातः - शोकेन आतः - शोक से आत।

- नृपात्मजः - नृपस्य आत्मजः - नृप का आत्मज।

- स्वशक्त्या - स्वस्य शक्त्या - अपनी शक्ति से।

- पृथासूनुः - पृथायाः सूनुः - पृथा का पुत्र।

- पाणिपीडनम् - पाणे: पीडनम् - हाथ का मिलाना।

- भाग्यपंक्तिः - भाग्यस्य पंक्तिः - भाग्य की पंक्ति।

- राजगृहम् - राज्ञः गृहम् - राजा का घर।

- सर्वबीजप्रकृति - सर्वेषां बीजानाम् प्रकृति - सभी बीजों की प्रकृति।

- उमाभ्रातुः - उमायाः भ्रातुः - उमा का भाई का।

- नगरशोभाम् - नगरस्य शोभाम् - नगर की शोभा को।

- राजप्रासादः - राज्ञः प्रासादः - राजा का महल।

- वामनविजयम् - वामनस्य विजयम् - वामन की विजय।

- जगन्नियन्ता - जगतः नियन्ता - जगत् का नियन्ता।

समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास -

समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में, विशेषण एवं विशेष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। इस समास में विशेषण का पहले प्रयोग होता है तथा बाद में विशेष्य का। दोनों पदों में एक ही विभक्ति रहती है।

उदाहरणार्थ -

1. (i) नीलोत्पलम् - नीलम् उत्पलम् यहाँ नीलम एवं उत्पलम् दोनों में समान विभक्ति है। नीलम् विशेषण है तथा उत्पलम् विशेष।

(ii) कृष्णसर्पः - कृष्णः सर्पः।

(iii) नीलकमलम् - नीलं कमलम्।

(iv) सुन्दरबालकः - सुन्दरः बालकः।

2. उपमानानि सामान्यवचनैः - उपमान वाचक सुबन्तों का समानधर्मवाचक शब्दों के साथ समास होता है और वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे-घनश्यामः - घन इव श्यामः। शाकपार्थिव-शाकप्रियः पार्थिवः। देव ब्राह्मण:देव पूजकः ब्राह्मणः। पुरुष व्याघ्रः-पुरुषः व्याघ्रः इव। चन्द्रमुखम्-चन्द्र सदृशं मुखम्।

3. 'एव' (ही) के अर्थ में कर्मधारय समास होता है। जैसे-मुखकमलम्-मुखमेव कमलम्। चरणकमलम्चरणः एव कमलम्। इसी प्रकार मुखचन्द्रः। करकमलम्। नयनकमलम् आदि।

4. सुन्दर के अर्थ में 'सु' और कुत्सित के अर्थ में 'कु' लगता है। जैसे-सुपुरुषः-सुन्दर पुरुषः। कुपुरुषःकुत्सितः पुरुषः। इसी प्रकार सुपुत्रः, कुनारी, कुदेशः आदि शब्द कर्मधारय के उदाहरण हैं।

अन्य उदाहरण -

- महाकविः - महान् चासौ कविः - महान् कवि।

- सर्वक्षेत्रेषु - सर्वेषु क्षेत्रेषु - सभी क्षेत्रों में।

- महापुरुषः - महान् चासौ पुरुषः - महान् पुरुष।

- नूतनव्यवस्था - नूतना व्यवस्था - नूतन व्यवस्था।

- महामुनिः - महान् चासौ मुनिः - महान् मुनि।

- महर्षिः - महान् चासौ ऋषिः - महान् ऋषि।

द्विगु-समास (कर्मधारय का उपभेद) -

संख्या पूर्वो द्विगु: - जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। अधिकतर यह समाहार (एकत्रित या समूह) अर्थ में होता है। जैसे -

(i) त्रिलोकम् - त्रयाणां लोकानां समाहारः।

(ii) चतुर्युगम् - चतुर्णा युगानां समाहारः।

(iii) पंचपात्रम् - पंचानां पात्राणां समाहारः।

(iv) त्रिभुवनम् - त्रयाणां भुवनानां समाहारः।

[नोट - समाहार अर्थ में समास में एकवचन ही रहता है, अन्य वचन नहीं। समास होने पर नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग बन जाते हैं-जैसे-त्रिलोकम्, त्रिलोकी, चतुर्युगम्, शताब्दी, दशाब्दी, पंचवटी।]

नञ्-तत्पुरुष समास -

नञ् का सुबन्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष (नञ् तत्पुरुष) समास कहलाता है।

(i) उत्तर पद परे होने पर 'नञ्' के न का लोप हो जाता है।

उदाहरणार्थ -

अब्राह्मणः - न ब्राह्मणः इति। इस लौकिक विग्रह में 'नञ्' का ब्राह्मण के साथ समास होता है। 'न्' का लोप होकर अ + ब्राह्मण:-अब्राह्मणः रूप होता है।

(ii) जिस नञ् के नकार का लोप हुआ है, उसके परे अजादि को नुट का आगम हो जाता है।

'नुट' में 'न' शेष रहता है और उत्तरपद के आदि में रखा जाता है। जैसे - अनश्वः - न अश्वः। इस लौकिक विग्रह में नञ् समास होकर 'न्' का लोप हो जाता है। अ + अश्व, इस अवस्था में नुट् का आगम होकर अ + न + अश्व-अनश्व समस्त पद होता है।

नोट - 'नञ्' समास में यह ध्यातव्य है कि यदि बाद में व्यंजन रहता है तो 'नन्' का 'अ' रहेगा। यदि कोई स्वर बाद में होगा तो 'अन्' रहेगा।

अन्य उदाहरण -

- असत्यम्' - न सत्यम् इति - जो सत्य नहीं है।

- अनाचारः - न आचारः इति - जो श्रेष्ठ आचरण नहीं है।

- अविश्वासः - न विश्वासः इति - विश्वास के योग्य नहीं।

- अदृष्टम् - न दृष्टम् इति - नहीं देखा गया।

- अकरणीयम् - न करणीयम् इति - नहीं करने योग्य।

- अनावृतम् - न आवृत्तम् इति - नहीं ढका हुआ।

बहुव्रीहि समास -

'अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहि' - जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो भी पद समस्त हों, वे अपने अर्थ का बोध कराने के साथ-साथ अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करते होते हों तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।

बहुव्रीहिः भेद-इसके चार भेद हैं - (i) समानाधिकरण (ii) तुल्य योग (iii) व्यधिकरण (iv) व्यतिहार।

(i) समानाधिकरण बहुव्रीहि-जहाँ दोनों या सभी शब्दों की समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण कहते हैं। इस समास में दोनों पदों में प्रायः प्रथमा विभक्ति ही रहती है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म, करण आदि कोई भी हो सकता है, जैसे -

(क) कर्म - प्राप्तम् उदकं यम् सः प्राप्तोदकः।

(ख) करण - हताः शत्रवः येन सः = हतशत्रुः।

(ग) सम्प्रदान - दत्तं भोजनं यस्मै सः = दत्तभोजनः।

(घ) अपादान - पतितं पर्णं यस्मात् सः = पतितपर्णः (वृक्ष)।

(ङ) संबंध - पीतम् अम्बरं यस्य सः = पीताम्बरः (कृष्ण)।

इसी प्रकार दशाननः (रावण), चतुराननः (ब्रह्मा) चतुर्मुखः।

(च) अधिकरण - वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः = वीरपुरुषः (ग्राम)।

(ii) तुल्ययोग: - इसमें 'सह' शब्द का तृतीयान्त पद से समास होता है। यथा - बान्धवैः सह = सबान्धवः, अनुजेन सह = सानुजः या सहानुजः। विनयेन सह - सविनयम्। इसी प्रकार-सुपुत्रः, सादरम्, सानुरोधम् आदि पद होते हैं।

(iii) व्यधिकरण - दोनों पदों में भिन्न-विभक्ति होने पर व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है। जैसे - धनुष्पाणिः - धनुः पाणौ यस्य सः। चक्रपाणि: - चक्रं पाणौ यस्य सः। चन्द्रशेखरः - चन्द्रः शेखरे यस्य सः। कुम्भजन्मा - कुम्भात् जन्म यस्य सः।

(iv) व्यतिहार: - यह समास तृतीयान्त और सप्तम्यन्त शब्दों के साथ होता है और युद्ध का बोधक है। यथाकेशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम् = केशाकेशि। मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रात्येदं युद्धं प्रवृत्तम् = मुष्टामुष्टिः।

विशेष - समस्त पद का प्रथम शब्द यदि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो तो समास होने पर पुल्लिंग रूप हो जाता है-यथा-रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः।

अन्य उदाहरण -

- धर्मप्रिया - धर्मः प्रियः यस्या सा - धर्म है प्रिय जिसको, वह।

- विवेकमूढः - विवेकः मूढः यः सः - विवेक में है मूढ़ जो, वह।

- गिरिजाविलासः - गिरिजायाः विलासः यः सः (शिव) - गिरिजा का विलास है जो, वह (शिव)।

- नन्दिवहनः - नन्दिः वाहनः यस्य सः (शिवः) - नन्दि है वाहन जिनका ऐसे (शिव)।

- श्रुतिविमलमतिः - श्रुतिना विमला मतिः यस्य सः - श्रुति से विमल है मति जिसकी, वह।

- शिथिलांग: - शिथिलानि अंगानि यस्य सः - शिथिल हैं अंग जिसके।

- निखिलेश्वरः - निखिलानाम् ईश्वरः यः सः - सभी का ईश्वर है जो, वह।

- हास्यप्रियः - हास्यं प्रियं यस्य सः - हास्य है प्रिय जिसको, वह।

(vii) द्वन्द्व समास 'उभयपदार्थ प्रधानो द्वन्द्वः'-जहाँ समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, वह द्वन्द्व समास कहलाता है।

चार्थे द्वन्द्वः - जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च (और) अर्थ छिपा हो तो वह 'द्वन्द्व' समास होता है। द्वन्द्व-समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में 'और' अर्थ निकले।

द्वन्द्व समास -

भेद द्वन्द्व समास तीन प्रकार का होता है - (i) इतरेतर, (ii) समाहार, (iii) एकशेष।

1. इतरेतर द्वन्द्व - आपस में मिले हुए (इतर का इतर से योग) पदार्थों का एक में अन्वय होना इतरेतर योग कहलाता है। इसमें शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, अर्थात् दो वस्तुएँ हों तो द्विवचन, बहुत हों तो बहुवचन। प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह 'च' लगता है। जैसे -

रामश्च कृष्णश्च = रामकृष्णौ (राम और कृष्ण) इसी प्रकार सीतारामौ, उमाशंकरौ, रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ, पत्रं च पुष्पं च फलं च पत्रपुष्पफलानि।

धर्मार्थों = धर्मश्च अर्थश्च। जननमरणौ = जननं च मरणं च। सूर्यचन्द्रौ = सूर्यः च चन्द्रः च। पार्वतीपरमेश्वरौ = पार्वती च परमेश्वरः च। कुछ ध्यान देने योग्य नियमः

(i) द्वन्द्वे घि - द्वन्द्व समास में घि संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे-हरिहरौ-हरिश्च हरश्च। हरि (इकारान्त) की 'घि' संज्ञा होने से इसका पूर्व प्रयोग हुआ है।

(ii) अजाद्यदन्तम् - द्वन्द्व समास में अजादि और अदन्त पद का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे-ईशकृष्णौ-ईशश्च . कृष्णश्च। यहाँ 'ईश' शब्द अजादि और अकारान्त है अत एव इसका प्रयोग हुआ है।

(iii) अल्पान्तरम् - 'अल्पाच्' का अर्थ है-अल्प हैं अच् जिसमें। जिस शब्द में थोड़े स्वर होते हैं, उसका द्वन्द्व समास में पूर्व प्रयोग है। जैसे-शिवकेशवौ-शिवश्व केशवश्च। इस विग्रह में 'शिव' अल्पाचतर है, अतः 'शिव' का पूर्व प्रयोग हुआ है।

2. समाहार-द्वन्द्व - इसमें अनेक पदों के समाहार (एकत्र उपस्थिति) का बोध होता है। इसमें समस्त पद के अंत में प्रायः नपुंसक लिंग एकवचन होता है। जैसे-पाणी च पादौ च एषां समाहारः = पाणिपादम्, भेरी च पटहश्च अनयोः समाहारः = भेरीपटहम्। हस्तिनश्च अश्वाश्च एषां समाहारः = हस्त्यश्वम्। दधि च घृतं च अनयोः समाहारः दधिघृतम्। गौश्च महिषी च गोमहिषम्। अहश्च दिवा च = अहर्दिवम्। सर्पश्च नकुलश्च = सर्पनकुलम्। अहश्च रात्रिश्च = अहोरात्रम्। वाक् च त्वक् च तयोः समाहारः वाक्त्वचम्। त्वक् व स्रक् च तयोः समाहारः = त्वक्त्रजम्।

3. एकशेष द्वन्द्व - एक विभक्ति वाले अनेक समस्त समानाकार पदों में जहाँ एक ही पद शेष रह जाये और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो वहाँ एक शेष समास होता है। जैसे-वृक्षश्च वृक्षश्च = वृक्षौ। हंसी च हंसश्च = हंसौ। पुत्रश्च दुहिता च = पुत्रौ। माता च पिता च = पितरौ।

विशेष-जहाँ एक पद शेष रह जाता है उन समासों को एक शेष कहते हैं। वास्तव में एक शेष कोई समास नहीं, अपितु 'एक शेष वृत्ति' नाम की भिन्न प्रकार की विधि है। एक शेष विधि में शेष रहने वाले पद चले जाने वाले पद के अर्थ को भी कहता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न -

प्रश्न 1.

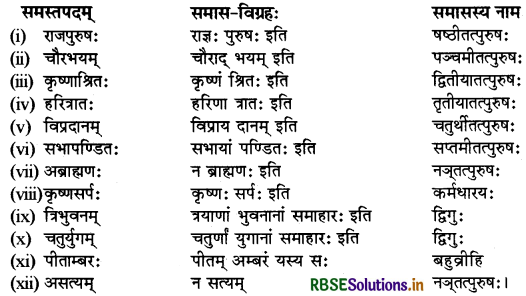

निम्नलिखितसमस्तपदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत -

(i) राजपुरुषः

(ii) चौरभयम्

(iii) कृष्णाश्रितः

(iv) हरित्रातः

(v) विप्रदानम्

(vi) सभापण्डितः

(vii) अब्राह्मणः

(viii) कृष्णसर्पः

(ix) त्रिभुवनम्

(x) चतुर्युगम्

(xi) पीताम्बरः

(xii) असत्यम्।

उत्तर :

प्रश्न 2.

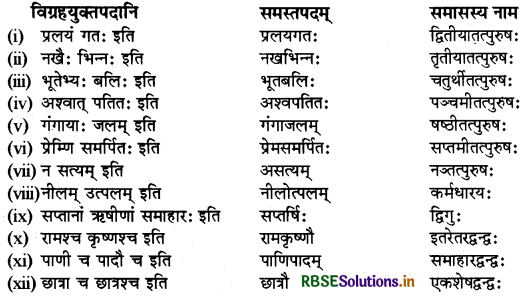

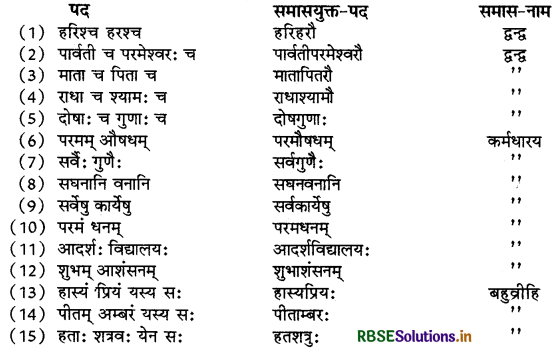

निम्नलिखितविग्रहयुक्तपदानां समासः कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत -

उत्तर :

प्रश्न 3.

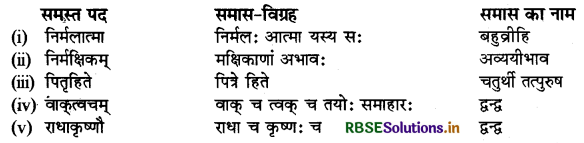

निम्नलिखितपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) निर्मलात्मा

(ii) निर्मक्षिकम्

(iii) पितृहिते

(iv) वाक्त्वचम्

(v) राधाकृष्णौ।

उत्तर :

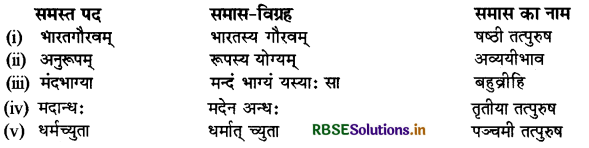

प्रश्न 4.

निम्नलिखितपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) भारत गौरवम्

(ii) अनुरूपम्

(iii) मंदभाग्या

(iv) मदान्धः

(v) धर्मच्युता।

उत्तर :

प्रश्न 5.

निम्नलिखितपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

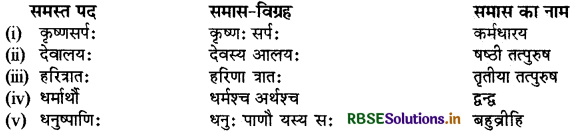

(i) कृष्णसर्पः

(ii) देवालयः

(iii) हरित्रातः

(iv) धर्मार्थो

(v) धनुष्पाणिः।

उत्तर :

प्रश्न 6.

निम्नलिखितपदानां समासः कृत्वा समासस्य नामापि लिखत -

उत्तर :

प्रश्न 7.

निम्नलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत -

- स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच।

- परिहीयते विद्यालयगमनवेला।

- अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः।

- परोपकाराय सतां विभूतयः।

- छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्।

- स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुर्षी लेभे।

- अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः।

- अपि कुशली देवकीपुत्रः केशवः?

- रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य।

- एष महाराजा:! उपसर्पतु कुमारः।

- तस्य गृहे लौहघटिता तुला आसीत्।

- सः तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य गृहमागतः।

- गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः।

- अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा।

- प्रकृतिरक्षयैव सम्भवति लोकरक्षा।

- उपदेशान्ते भूयोऽपि त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि।

- अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि।

उत्तर :

समास-विग्रह - समासस्य नाम

- स्वर्णः पक्षः यस्य सः - कर्मधारय, बहव्रीहि

- विद्यालयस्य गमनवेला इति - तत्पुरुषः

- नगानाम् इन्द्रः इति - तत्पुरुषः

- परेषाम् उपकारः इति परोपकारः, तस्मै - तत्पुरुषः

- खलानां च सज्जनानां च - द्वन्द्व.

- विद्यायां व्यसनी - तत्पुरुषः

- न श्रद्धेयं इति - नञ् तत्पुरुषः

- देवक्याः पुत्रः इति - तत्पुरुषः

- रणस्य भूमौ - तत्पुरुषः

- महान् चासौ राजा इति - कर्मधारयः

- लौहेन घटिता इति - तत्पुरुषः

- गिरेः गुहायाम् - तत्पुरुषः

- गुरोः गृहम् - तत्पुरुषः

- राक्षसाणाम् इन्द्रेण - तत्पुरुषः

- लोकस्य रक्षा - तत्पुरुषः

- उपदेशस्य अन्ते - तत्पुरुषः

- राज्ञः कुले - तत्पुरुषः