RBSE Class 9 Sanskrit व्याकरणम् प्रत्ययज्ञानम्

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 9 Sanskrit व्याकरणम् प्रत्ययज्ञानम् Questions and Answers, Notes Pdf.

RBSE Class 9 Sanskrit व्याकरणम् प्रत्ययज्ञानम्

हिन्दी भाषा में जो ‘क्रिया' शब्द से कही जाती है, अंग्रेजी भाषा में जो 'वर्ब' शब्द से कही जाती है, वह क्रिया संस्कृत भाषा में 'धातु' नाम से कही जाती है। धातु से पूर्व जिसका प्रयोग होता है, वह 'उपसर्ग' होता है। उपसर्ग के प्रयोग से उस धातु के अर्थ में आंशिक परिवर्तन होता है। धातु के अन्त में जिसका प्रयोग किया जाता है, वह 'प्रत्यय' होता है। प्रत्यय के संयोग से धातु का एक निश्चित अर्थ युक्त भाव प्रकट होता है। संस्कृत-व्याकरण में अनेक प्रत्यय हैं।

प्रत्ययों के भेद-प्रत्ययों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं -

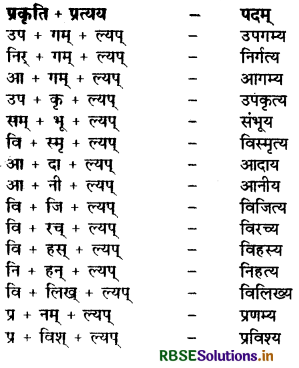

1. कृत्-प्रत्ययाः - जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु (क्रिया) के बाद किया जाता है, वे कृत् प्रत्यय कहलाते हैं। यथा -

‘कृ + तव्यत् = कर्त्तव्यम्

पठ् + अनीयर् = पठनीयम्

2. तद्धितप्रत्ययाः - जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

उपगु + अण् = औपगवः

दशरथ + इञ् = दाशरथिः

धन + मतुप् = धनवान्

3. स्त्रीप्रत्ययाः - जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं।

यथा -

कुमार + ङीप् = कुमारी

अज + टाप् = अजा

कुछ प्रमुख प्रत्यय निम्नलिखित हैं -

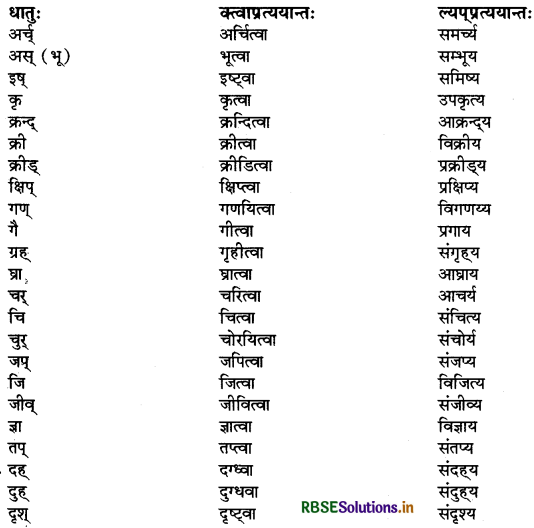

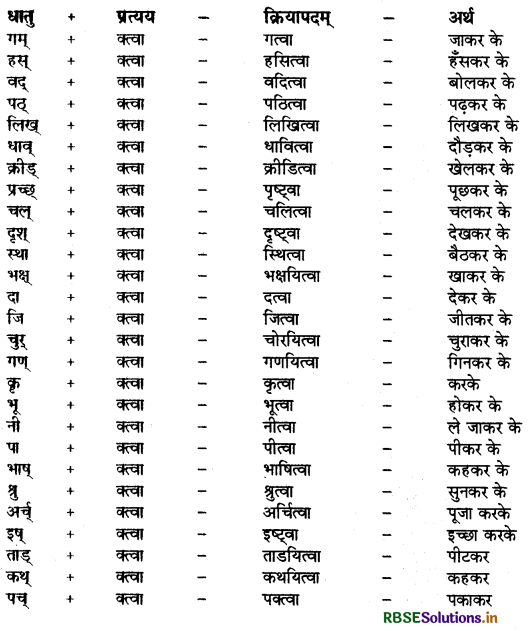

क्त्वा' प्रत्यय - एक क्रिया जहाँ पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारम्भ नहीं होती है। इस स्थिति में प्रथम सम्पन्न क्रिया 'पूर्वकालिकी' कही जाती है। जो प्रारम्भ नहीं हुई है वह क्रिया 'उत्तरकालिकी' होती है। दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। यहाँ 'पूर्वकालिकी' क्रिया के ज्ञान के लिए 'क्त्वा' प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्त्वा' प्रत्यय 'कृत्वा' (कर या कर के या करने के बाद) इस अर्थ में होता है। क्त्वा' प्रत्यय में से प्रथम वर्ण 'क' वर्ण के इत्संज्ञा करने से लोप हो जाता है। केवल 'त्वा' शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है। 'त्वा' प्रत्यय युक्त शब्द 'अव्यय' शब्द होते हैं अर्थात् इनके रूप नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए -

रमेशः पठित्वा ग्रामं गच्छति।

मोहनः कथां कथयित्वा हसति।

सुरेशः आपणं गत्वा वस्तूनि क्रीणाति।

महेशः चिन्तयित्वा एव वदति।

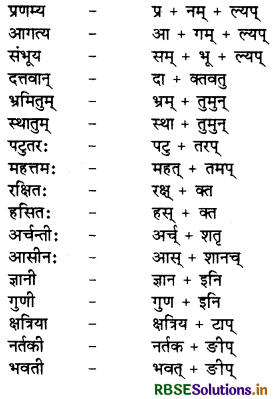

ल्यप् प्रत्यय - 'ल्यप् प्रत्यय 'क्त्वा' प्रत्यय के समान ही अर्थवाला होता है। जहाँ धातु से पहले उपसर्ग होता है, वहाँ धातु के बाद कृत्वा' (करके) इस अर्थ में 'ल्यप् प्रत्यय का प्रयोग होता है। 'ल्यप् प्रत्यय में से प्रथम वर्ण 'ल' का तथा अन्तिम वर्ण 'प्' का लोप हो जाता है। केवल 'य' शेष रहता है। ल्यप् प्रत्यययुक्त शब्द अव्यय होते हैं अर्थात् इनके भी रूप नहीं चलते हैं। संक्षेप में हम यह जान सकते हैं कि उपसर्ग रहित धातु के बाद क्त्वा' एवं उपसर्गयुक्त धातु के बाद 'ल्यप् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।

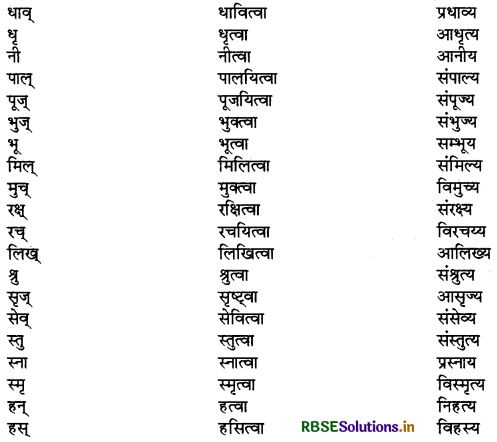

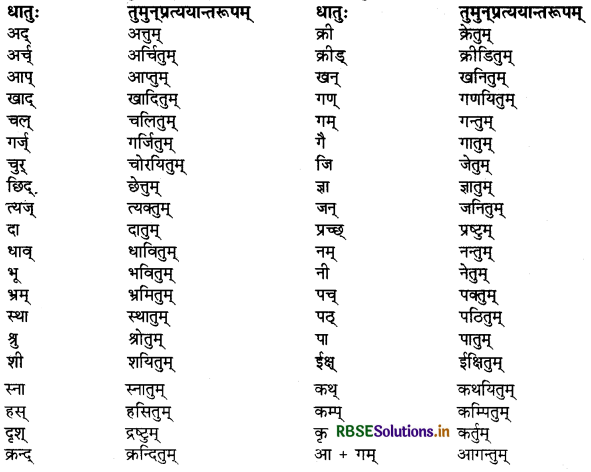

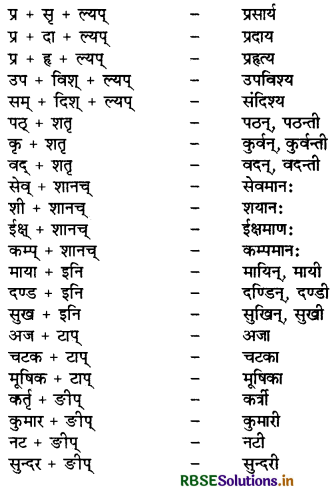

'तुमन' प्रत्यय - 'तुमुन्' प्रत्यय का प्रयोग हिन्दी भाषा के 'को' अथवा 'के लिए' इस अर्थ में होता है। 'तुमुन्' प्रत्यय से 'मु' के 'उ' वर्ण की और 'न्' की इत्संज्ञा और लोप होता है। केवल 'तुम्' शेष रहता है। 'तुमुन्' प्रत्ययान्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं। अर्थात् इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए -

रामः संस्कृतं पठितुं गच्छति।

सीता भ्रमितुम् उद्यानं याति।

मोहनः कथा श्रोतुं तीव्र धावति।

गणेशः भोजनं खादितुं भोजनालयं पश्यति।

अब 'तुमुन्' प्रत्यय युक्त शब्दों की एक तालिका अभ्यास हेतु दी जा रही है। -

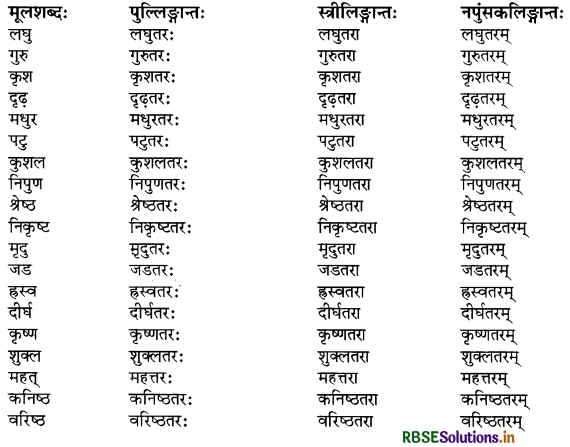

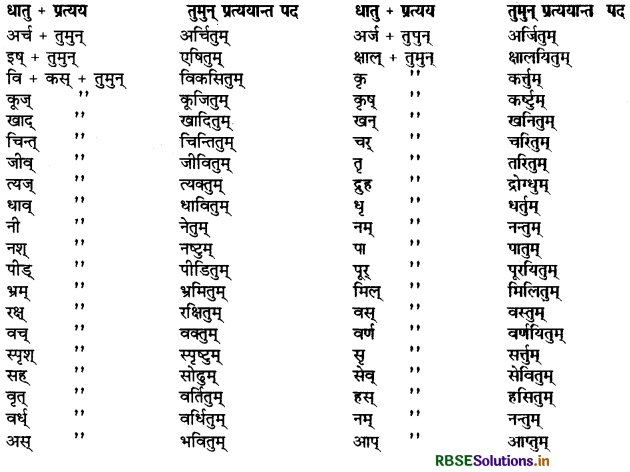

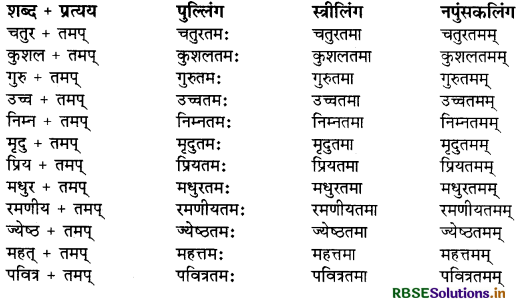

'तरप्' प्रत्यय - जहाँ दो की तुलना में एक की विशिष्टता अथवा अधिकता प्रकट होती है, वहाँ 'तरप्' प्रत्यय का · प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्रायः विशेषण शब्दों के समान होता है। 'तरप्' प्रत्यय के अन्तिम वर्ण 'प्' की इत्संज्ञा और लोप हो जाता है। केवल 'तर' शेष रहता है। 'तरप्' प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग में 'राम' के समान, स्त्रीलिंग में 'रमा' के समान तथा नपुंसकलिंग में 'फल' के समान चलते हैं।

'तरप्' प्रत्ययान्ताः शब्दाः

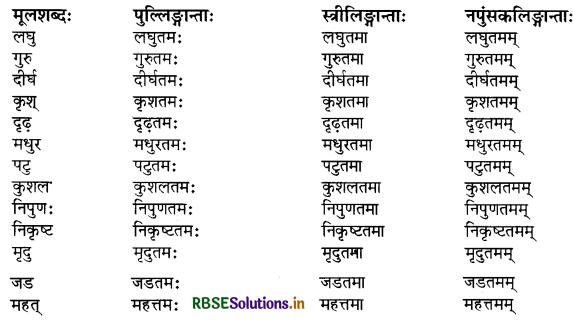

'तमप्' प्रत्यय - जहाँ बहुतों (अनेक वस्तुओं) की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, वहाँ 'तमप्' प्रत्यय का प्रयोग होता है। 'तमप्' प्रत्यय का प्रयोग प्रायः विशेषण शब्दों के समान होता है। - 'तमप्' प्रत्यय के अन्तिम वर्ण 'प्' की इत्संज्ञा और लोप होता है। केवल 'तम् शेष रहता है। 'तमप्' प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में 'राम' के समान, स्त्रीलिंग में 'रमा' के समान तथा नपुंसकलिंग में 'ज्ञान' के समान चलते हैं।

'तमप' प्रत्ययान्तशब्दाः

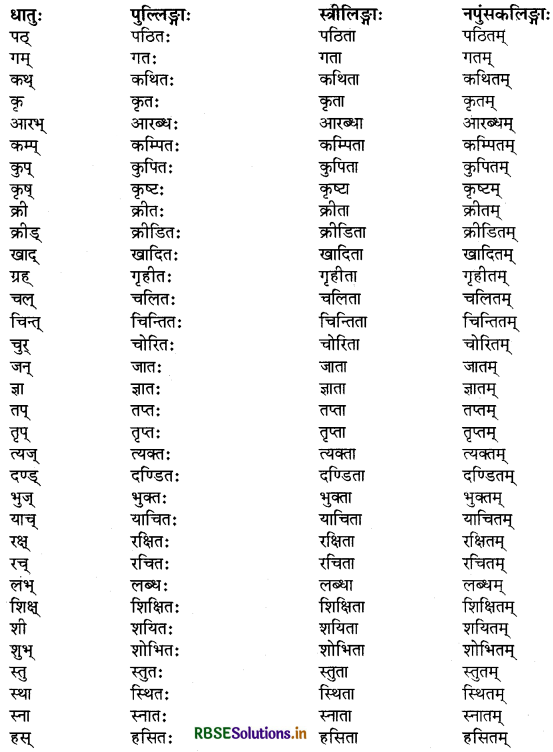

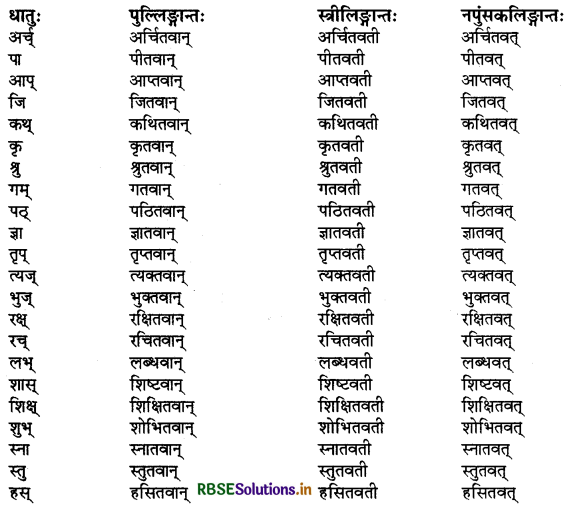

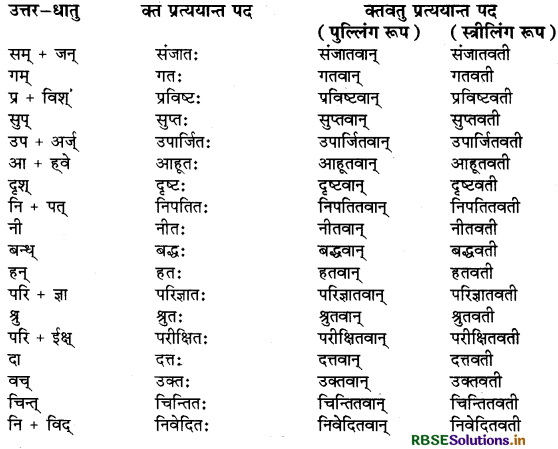

'क्त' और 'क्तवतु' प्रत्यय - जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से क्त और क्तवतु प्रत्यय होते हैं। अर्थात् इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। ये दोनों प्रत्यय व्याकरणशास्त्र में 'निष्ठा' संज्ञा शब्द से कहे जाते हैं। 'क्त' प्रत्यय के प्रथम वर्ण की अर्थात् 'क्' की इत्संज्ञा और लोप होता है। केवल 'त' शेष रहता है। यह 'क्त' प्रत्यय धातु से भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। 'क्त' प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में 'राम' के समान, स्त्रीलिंग में 'रमा' के समान और नपुंसकलिंग में 'फल' के समान चलते हैं। क्तवतु' प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण अर्थात् ककार 'क्' और अन्तिम वर्ण के 'उ' की इत्संज्ञा और लोप होता है। केवल 'तवत्' शेष रहता है। क्तवतु' प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग में 'भगवत्' के समान, स्त्रीलिंग में 'नदी' के समान और नपुंसकलिंग में 'जगत्' के समान चलते हैं।

'क्त' प्रत्ययान्ताः शब्दाः

'क्तवतु' प्रत्ययान्ताः शब्दाः

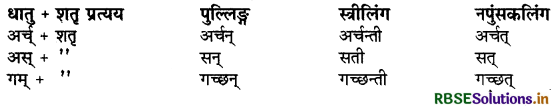

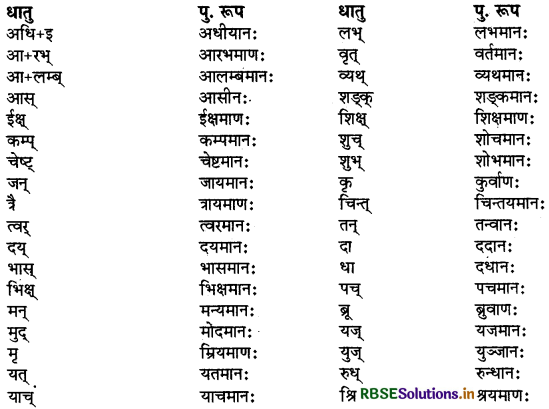

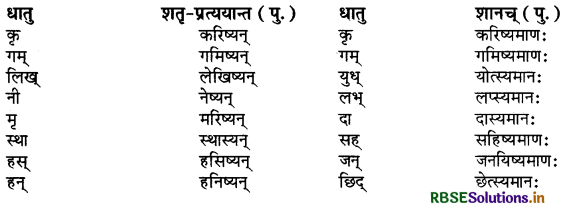

शतृ एवं शानच् प्रत्ययः - लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे अप्रथमान्त के साथ समानाधिकरण होने पर वर्तमान काल में (लट् लकार के स्थान पर) धातु से शत और शानच् प्रत्यय होता है।

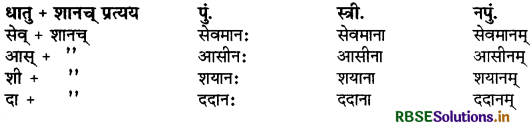

शत् प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगता है, इसका 'अत्' शेष रहता है तथा यह शत-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यथा -

शानच् प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगता है, इसका 'आन' शेष रहता है तथा यह भी विशेषण जैसा होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यथा -

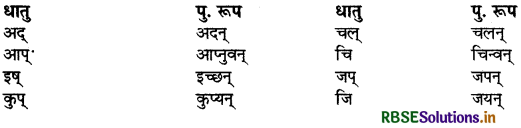

शत-प्रत्ययान्त कतिपय पुल्लिङ्ग रूप इस प्रकार हैं -

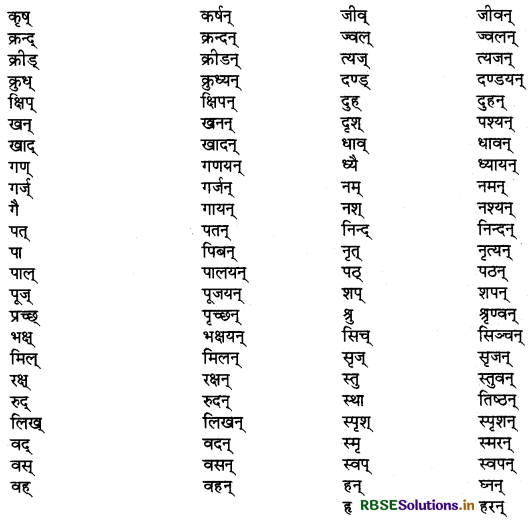

शानच-प्रत्यान्त कतिपय पुल्लिंग रूप इस प्रकार -

विशेष - कुछ धातुओं में भविष्यत्काल के स्थान पर भी विकल्प से शतृ और शानच् प्रत्यय होता है। इसमें 'स्य'। का आगम लृट् लकार की तरह ही होता है और शब्द-तीनों लिङ्गों में चलते हैं। यथा -

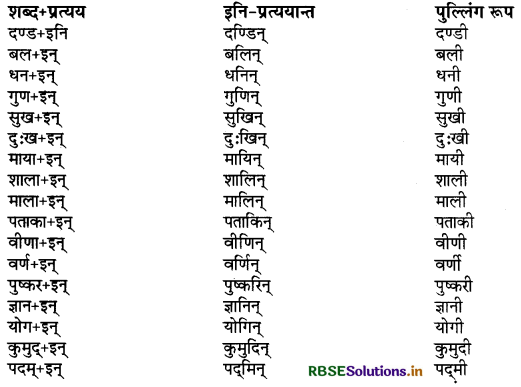

इनि (णिनि) प्रत्ययः - अकारान्त शब्दों 'वाला' या 'युक्त' अर्थ में 'इनि' प्रत्यय होता है। इनि का 'इन्' शेष रहता है।

1. इनि प्रत्यय अकारान्त के अतिरिक्त आकारान्त शब्दों में भी लग सकता है, यथा - माया + इनि = मायिन्, शिखा + इनि = शिखिन्, वीणा + इनि = वीणिन् इत्यादि।

2. इनि प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिङ्ग में 'करिन्' के समान, स्त्रीलिंग में 'ई' लगाकर 'नदी' के समान और नपुंसकलिंग में 'मनोहारिन्' शब्द के समान चलते हैं।

कतिपय इनि प्रत्ययान्त रूप इस प्रकार हैं -

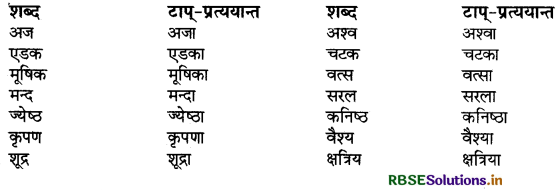

टाप प्रत्ययः - अजाद्यतष्टाप-अजादिगण में आये अज आदि शब्दों से तथा अकारान्त शब्दों से स्त्रीप्रत्यय 'टाप' होता है। 'टाप' का 'आ' शेष रहता है।

अजादिगण में अज, अश्व, एडक, चटक, मूषक, बाल, वत्स, पाक, वैश्य, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, मध्यम, सरल, कृपण आदि शब्द गिने जाते हैं। यथा -

(क) यदि प्रत्यय से पूर्व प्रातिपादिक 'क' से युक्त, हो तो 'टाप्' प्रत्यय करने पर पूर्ववर्ती अ का इ हो जाता है। यथा -

सर्विका, कारिका, मामिका।

(ख) कुछ शब्दों में 'अ' का 'इ' विकल्प से होता है। यथा - आर्यक + टाप् आर्यका, आर्यिका। सूतक से सूतका, सूतिका। पुत्रक से पुत्रका, पुत्रिका। वर्ण से वर्णका, वर्णिका इत्यादि।

डीप् प्रत्यय -

ऋन्नेभ्यो डीप् - ऋकारान्त और नकारान्त शब्दों से स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होता है। इसका 'ई' शेष रहता है, कर्तडीप = की, धात-धात्री, कामिन-कामिनी, दण्डिन-दण्डिनी, शनी. राज्ञी आदि।

उगितश्च-जहाँ पर उ, ऋ, लु का लोप हुआ हो, उन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग में ङीप् (ई) प्रत्यय होता है। यथा

भवत् + ई = भवती, श्रीमती, बुद्धिमती आदि।।

विशेष - किन्तु भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादिगण की धातुओं से तथा णिच् प्रत्ययान्त शब्दों से ङीप् करने पर 'त' से पूर्व 'न' हो जाता है। जैसे -

भवन्ती, पचन्ती, दीव्यन्ती, नृत्यन्ती, गच्छन्ती आदि।

टिड्ढाणद्वयसज्-टित् शब्दों से तथा ढ, अण् आदि प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों से स्त्रीलिंग में ङीप् (ई) प्रत्यय होता है। यथा

कुरुचरी, नदी, देवी, पार्वती, कुम्भकारी, औत्सी, भागिनेयी, लावणिकी, यादृशी, इत्वरी आदि।

वयसि प्रथमे (पा.सू.) - प्रथम वय (उम्र) वाचक अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिंग में ङीप् होता है। जैसेकुमारी, किशोरी, वधूटी, चिरण्टी आदि।

षिद्गौरादिभ्यश्च (पा.सू.) - जहाँ 'ष' का लोप हुआ हो (षित्) तथा गौर, नर्तक, नट, द्रोण, पुष्कर आदि गौरादिगण में पठित शब्दों से स्त्रीलिंग में ङीष् (ई) प्रत्यय होता है। यथा -

गौरी, नर्तकी, नटी, द्रोणी, पुष्करी, हरिणी, सुन्दरी, मातामही, पितामही, रजकी, महती आदि।

द्विगो:-द्विगुसमास में अकारान्त शब्द से ङीप् (ई) होता है। जैसे - पंचमूली, त्रिलोकी।

अभ्यासार्थ प्रश्न :

प्रश्न 1.

अधोलिखितवाक्यानां रिक्त-स्थानपूर्तिः कोष्ठकेषु प्रदत्तप्रकृति-प्रत्ययानुसारं कुरुत -

- तव .......... वीणामदीनां नदीनाम्। (आ + कर्ण + ल्यप्)

- तण्डुलान् खादन्तं विलोक्य बालिका ............. आरब्धा। (रुद् + तुमुन्)

- लोभाविष्टा सा .......... मञ्जूषां गृहीतवती। (बृहत् + तमप्)

- काकः तण्डुलान् .......... तामपि आकारयत्। (भक्ष् + शतृ)

- अम्ब! इयमागच्छामि। किं..............। (कृ + अनीयर)

- तत्रैव .......... कथं न मृता पितुर्गृहे। (गम् + क्त्वा)

- न मयैतत् ...... पितः। (कथ् + क्त)

- सोमप्रभा... एतत् पश्यति। (प्र + विश् + ल्यप्)

- सः मधुकरं.. क्रीडाहेतोराह्वयत्। (दृश् + क्त्वा)

- करुणों वाचो.......। (विलप् + शतृ)

- ..... रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श। (निर् + ईश् + ल्यप्)

उत्तराणि :

- आकर्ण्य

- रोदितुम्

- बृहत्तमां

- भक्षयन्

- करणीयम्

- गत्वा

- कथितम्

- प्रविश्य

- दृष्ट्वा

- विलपन्ती

- निरीक्ष्य

प्रश्न 2.

निम्नलिखितधातुभिः सह क्त्वा' प्रत्ययं योजयित्वा क्रियापदं रचयत

(निम्नलिखित धातुओं के साथ ‘क्त्वा' प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाइए-)

गम्, हस्, वद्, पठ्, लिख्, धाव्, क्रीड्, प्रच्छ्, चल्, दृश्, स्था, भक्ष्, दा, जि, चुर्, गण, कृ, भू, नी, पा, भाष्, श्रु, अर्च्, इष्, ताड्, कथ्, पच्।

उत्तर :

प्रश्न 3.

अधोलिखितप्रकृति-प्रत्ययं योजयित्वा पदनिर्माणं कुरुत

(अधोलिखित प्रकृति-प्रत्यय को जोड़कर पद-निर्माण कीजिए-)

उत्तर :

प्रश्न 4.

निम्नलिखितधातुभिः सह 'तुमुन्' प्रत्ययं योजयित्वा पद-निर्माणं कुरुत -

(निम्नलिखित धातुओं के साथ 'तुमुन्' प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाइए)

उत्तर :

प्रश्न 5.

निम्नलिखितैः शब्दैः सह 'तरप्' प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा त्रिषु लिङ्गेषु रूपं लिखत(निम्नलिखित शब्दों के साथ 'तरप्' प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों में बनने वाले रूप लिखो-)

चतुर, कुशल, गुरु, उच्च, निम्न, मृदु, प्रिय, दृढ, वृद्ध, पटु, ज्येष्ठ, मधुर, महत्, पवित्र।

उत्तर :

प्रश्न 6.

निम्नलिखितैः शब्दैः सह 'तमप्' प्रत्ययं योजयित्वा त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि लिखत -

(निम्नलिखित शब्दों के साथ 'तमप्' प्रत्यय जोड़कर तीनों लिंगों में रूप बनाइए-)

चतुर, कुशल, गुरु, उच्च, निम्न, मृदु, प्रिय, मधुर, रमणीय, ज्येष्ठ, महत्, पवित्र।

उत्तर :

प्रश्न 7.

निम्नलिखितधातुभिः सह क्तवतु' प्रत्ययं योजयित्वा त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि लिखत -

(निम्नलिखित धातुओं में 'क्तवतु' प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों में बनने वाले रूप लिखिए)

उत्तर :

प्रश्न 8.

निम्नलिखितधातुभिः सह 'क्त' 'क्तवतु' च प्रत्ययं योजयित्वां पदनिर्माणं कुरुत-

(निम्नलिखित धातुओं में 'क्त' तथा 'क्तवतु' प्रत्यय लगाकर पद बनाइए-)

सम् + जन्, गम्, प्र + विश्, सुप्, उप + अ, आ + वे, दृश्, नि + पत्, नी, बन्ध्, हन्, परि + ज्ञा, श्रु, परि + ईक्ष, दा, वच, चिन्त, नि + विद्।

उत्तर :

प्रश्न 9.

अधोलिखितपदानां प्रकृति-प्रत्ययं लिखत

उत्तर :

प्रश्न 10.

प्रत्यय संयुज्य वियुज्य वा लिखत -

- दृश् + क्त्वा = ..................

- प्रणम्य = ..................

- उपविश्य = .............

- सोढुम् = .................

- सह् + क्त्वा = ............

- आ + नीय + ल्यप् = ..............

उत्तरम् :

- दृष्ट्वा

- प्र + नम् + ल्य प्

- उप + विश् + ल्यप्

- सह् + तुमुन्

- सहित्वा

- आनीय।

प्रश्न 11.

अधोलिखितवाक्येषु कोष्ठके प्रदत्तधातुषु क्त्वा/ल्यप्/तुमुन्प्रत्ययप्रयोगेण निष्पन्नपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत -

यथा - सः पुस्तकम् आदाय (आ + दा + ल्यप्) गच्छति।

सः पुस्तकं दत्त्वा (दा + क्त्वा) क्रीडति।

- रामः कन्दुकम् ............... (आ + नी + ल्यप्) क्रीडति।

- श्यामः कन्दुकम् ........... (नी + क्त्वा) गच्छति।

- रामः कन्दुकम् ............... (ग्रह् + तुमुन्) श्यामम् अनुधावति।

- श्यामः .............. (वि + हस् + ल्यप्) कन्दुकम् ददाति।

- रामः कन्दुकम् ............. (प्र + आप् + ल्यप्) पुनः प्रसन्नः भवति।

उत्तरम् :

- आनीय

- नीत्वा

- ग्रहीतुम्

- विहस्य

- प्राप्य।

प्रश्न 12.

उदाहरणमनुसृत्य स्थूलपदेषु थातून् प्रत्ययान् च वियुज्य लिखत -

यथा - बालकः गुरुं नत्वा गच्छति। नम् + क्त्वा।

- सः अत्र आगत्य पठति।

- त्वं कुत्र गत्वा क्रीडसि।

- बालकः विहस्य वदति।

- त्वं पुस्तकं केतुम् गच्छसि।

- छात्रः पठितुं विद्यालयं गच्छति।

- नायकः निर्देशकं द्रष्टुं गच्छति।

उत्तरम् :

- आ + गम् + ल्यप्

- गम् + क्त्वा

- वि + हस् + ल्यप्

- क्री + तुमुन्

- पठ् + तुमुन्।

- दृश् + तुमुन्

प्रश्न 13.

क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगेण वाक्यानि संयोजयतयथा- बालिका उद्यानं गच्छति। बालिका क्रीडिष्यति।

बालिका उद्यानं गत्वा क्रीडिष्यति।

- अहम् विद्यालयं गच्छामि। अहं पठिष्यामि।

- सीता पुस्तकं पठति। सा ज्ञान प्राप्स्यति।

- सः आपणं गच्छति। सः पुस्तकं क्रेष्यति।

- रमेशः पुस्तकालयमगच्छत्। सः समाचारपत्रं पठति।

- देवदत्तः पाकशालामगच्छत्। सः भोजनं करोति।

उत्तरम् :

- अहम् विद्यालयं गत्वा पठिष्यामि।

- सीता पुस्तकं पठित्वा ज्ञानं प्राप्स्यति।

- सः आपणं गत्वा पुस्तकं क्रेष्यति।

- रमेशः पुस्तकालयम् गत्वा समाचारपत्रं पठति।

- देवदत्तः पाकशालाम् गत्वा भोजनं करोति।

प्रश्न 14.

तुमुन्प्रत्ययस्य योगेन वाक्यानि संयोजयत -

यथा - बालिका क्रीडिष्यति। सा उद्यानं गच्छति।

बालिका क्रीडितुम् उद्यानं गच्छति।

- अहम् पठिष्यामि। अहं पुस्तकं क्रीणामि।

- बालिका परीक्षायाम् उत्तमानि अङ्कानि प्राप्स्यति। सा परिश्रमेण पठति।

- निशा क्रीडिष्यति। सा आपणात् कन्दुकमानयति।

- माता भोजनं पचति। सा शाकमानयत्।

- आचार्यः पाठयति। सः कक्षामगच्छत्।

उत्तरम् :

- अहम् पठितुम् पुस्तकं क्रीणामि।

- बालिका परीक्षायाम् उत्तमानि अङ्कानि प्राप्तम् परिश्रमेण पठति।

- निशा क्रीडितुम् आपणात् कन्दुकम् आनयति।

- माता भोजनं पक्तुम् शाकमानयत्।

- आचार्यः पाठयितुम् कक्षामगच्छत्।

प्रश्न 15.

प्रत्ययान् संयुज्य यथानिर्दिष्टं लिखत -

- पठ् + शतृ (पुं.) ......

- लिख् + शतृ (स्त्री.)

- सेव् + शानच् (स्त्री.)

- सह् + शानच् (पुं.) ..

- वृत् + शानच् (पुं.) .......

- हस् + शतृ (स्त्री.) .........

उत्तरम् :

- पठन्

- लिखन्ती

- सेवमाना

- सहमानः

- वर्तमानः

- हसन्ती।

प्रश्न 16.

यथानिर्दिष्टं परिवर्तनं कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत

यथा - लिखन् बालकः पठति (स्त्रीलिङ्ग)

लिखन्ती बालिका पठति।

- क्रीडन् बालकः पतति। (स्त्रीलिङ्गे) .........................

- उपविशन् छात्रः हसति। (स्त्रीलिङ्ग) .........................

- धावन्ती बालिका क्रन्दति। (पुंल्लिङ्गे) .........................

- सः चलन् खादति। (स्त्रीलिङ्गे) .........................

- अहम् नृत्यन् न गायामि। (स्त्रीलिङ्गे) .........................

- त्वम् याचमाना न शोभसे। (पुंल्लिङ्गे) .........................

- ते गच्छन्तः वार्ता कुर्वन्ति। (स्त्रीलिङ्ग) .........................

- ते धावन्त्यौ भ्रमतः। (पुंल्लिङ्गे) .........................

उत्तरम् :

- क्रीडन्ती बालिका पतति।

- उपविशन्ती छात्रा हसति।

- धावन् बालकः क्रन्दति।

- सा चलन्ती खादति।

- अहम् नृत्यन्ती न गायामि।

- त्वम् याचमानः न शोभसे।

- ताः गच्छन्त्यः वातों कुर्वन्ति।

- तौ धावन्तौ भ्रमतः।

प्रश्न 17.

कोष्ठके प्रदत्तशब्दानाम् उचितप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत -

- .................. बालिकायाः पुस्तकम् कुत्र अस्ति? (पठन्ती)

- .................. शिष्याम् आचार्या किंचिद् वदति। (हसन्ती)

- .................. छात्रैः हस्यते। (गच्छत्)

- .................. कलिकानाम् सौन्दर्यं अपूर्वं वर्तते। (विकसन्ती)

- ................. बालकाय वस्त्रं दीयते। (याचत्)।

उत्तरम् :

- पठन्त्याः बालिकायाः पुस्तकम् कुत्र अस्ति?

- हसन्तीम् शिष्याम् आचार्या किंचिद् वदति।

- गच्छद्भिः छात्रैः हस्यते।

- विकसन्तीनाम् कलिकानाम् सौन्दर्यं अपूर्वं वर्तते।

- याचमानाय बालकाय वस्त्रं दीयते।

प्रश्न 18.

उदाहरणमनुसृत्य शतृशानच्प्रत्ययौ प्रयुज्य वाक्यानि संयोजयत -

यथा - बालिका गच्छति/सा क्रीडति।

गच्छन्ती बालिका क्रीडति

- बालकः पठति। सः पाठं स्मरति।

- शिशुः चलति। सः हसति।

- रमा पठति। सा लिखति।

- साधुः उपदिशति।। सः ज्ञानवार्ता करोति।

- याचकः याचते। सः मार्गे चलति।

उत्तरम् :

- बालकः पठन् पाठं स्मरति।

- शिशुः चलन् हसति।

- रमा पठन्ती लिखति।

- साधुः उपदिशन् ज्ञानवार्ता करोति।

- याचकः याचमानः मार्गे चलति।

प्रश्न 19.

क्तक्तवतुप्रत्ययसंयोजनेन पदानि रचयित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत -

- बालकेन ................ (हस् + क्त)

- बालकः ............... (हस् + क्तवतु)

- शिक्षकेण छात्रः पठनाय ................ (कथ् + क्त)

- शिक्षकाः छात्रान् पठनाय .............. (कथ् + क्तवतु)

- पुत्री पितरम् पुस्तकम् ................ (याच् + क्तवतु)

- माता सुतायै भोजनं ................ (दा + क्तवतु)

- मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि ................ (दा + क्त)

- छात्रेण ऋषेः ज्ञानोपदेशः ................ (श्रु + क्त)

उत्तरम् :

- हसितः

- हसितवान्

- कथितः

- कथितवन्तः

- याचितवती

- दत्तवती

- दत्तानि

- श्रुतः।

प्रश्न 20.

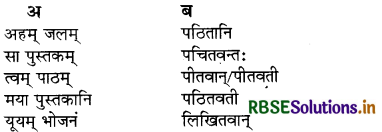

स्तम्भयोः यथोचितं योजयत

उत्तरम् :

अहम् जलम् पीतवान् / पीतवती।

सा पुस्तकं पठितवती।

त्वम् पाठं लिखितवान्।

मया पुस्तकानि पठितानि।

यूयम् भोजनं पचितवन्तः।

प्रश्न 21.

उदाहरणमनुसृत्य भूतकालिकक्रियाणां स्थाने क्तवतुप्रत्ययप्रयोगेण वाक्यपरिवर्तनं कुरुत -

यथा - अध्यापकः उद्दण्डं छात्रम् अदण्डयत्।

अध्यापकः उद्दण्डं छात्रं दण्डितवान्।

- छात्रः कक्षायाम् उच्चैः अहसत्।

- माता भोजनम् अपचत्।

- काकः घटे पाषाणखण्डानि अक्षिपत्।

- छात्रा: बसयानस्य प्रतीक्षायाम् अतिष्टन्।

- कन्याः उद्याने अक्रीडन्।

उत्तरम् :

- छात्रः कक्षायाम् उच्चैः हसितवान्।

- माता भोजनं पचितवती।

- काकः घटे पाषाणखण्डानि क्षिप्तवान्।

- छात्राः बसयानस्य प्रतीक्षायाम् स्थितवन्तः।

- कन्याः उद्याने क्रीडितवत्यः।

प्रश्न 22.

उदाहरणमनुसृत्य भूतकालिकक्रियाणां स्थाने वाक्यपरिवर्तनं कुरुतयथा- अध्यापकः छात्रम् पठनाय अकथयत्।

अध्यापकेन छात्रः पठनाय कथितः।

- वानरः मकराय जम्बूफलानि अयच्छत्।

- मकरः वानरं गृहं चलितुम् अकथयत्।

- नकुलः सर्पम् अमारयत्।

- श्यामः लेखम् अलिखत्।

- रमा कथाम् अपठत्।

उत्तरम् :

- वानरेण मकराय जम्बूफलानि दत्तानि।

- मकरेण वानरः गृहं चलितुं कथितः।

- नकुलेन सर्पः मारितः।

- श्यामेन लेखः लिखितः।

- रमया कथा पठिता।

प्रश्न 23.

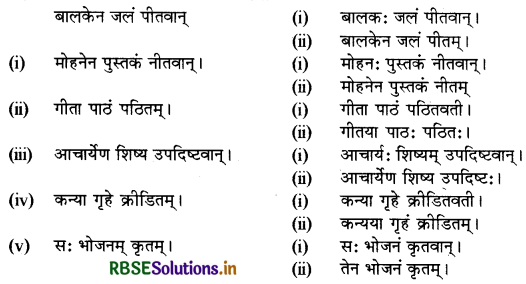

उदाहरणमनुसृत्य अशुद्धवाक्यानि शुद्धीकृत्य लिखत -

उत्तरम् :

प्रश्न 24.

कोष्ठके प्रदत्तधातुषु क्त्वाप्रत्ययप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत

- रामः रावणं ............. सीतां प्राप्नोत्। (हन)

- प्रश्नस्य उत्तरं ............. छात्रः प्रसीदति। (ज्ञा)

- सीता गीतायै पुस्तकं ................ गच्छति। (दा)

- सा कथां .............. श्रावयति। (लिख।)

- श्रोतारः कथां ................ प्रसन्नाः भवन्ति। (श्रु)

- बालाः ..................... आगच्छन्ति। (धाव्)

- पुष्पं .......... ....... प्रसीदामः। (घ्रा)

- गायकः गीतं .............. संतुष्टिं प्राप्नोति। (ग)

उत्तरम् :

- हत्वा

- ज्ञात्वा

- दत्त्वा

- लिखित्वा

- श्रुत्वा

- धावित्वा

- घ्रात्वा

- गायित्वा।

प्रश्न 25.

समुचितप्रत्यय-प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत -

छात्रः कक्षायाम् ............... (उत्थाय/उत्थात्वा) प्रश्नं पृच्छति। शिक्षकः उत्तरम् .................. (प्रदात्वा/ प्रदाय) तं सन्तोषयति। छात्रः उत्तरं ............. (ज्ञात्वा/ज्ञाय) प्रसन्नः भवति। सन्तुष्टः ................ (भूत्वा/ भवित्वा) पाठम् च सम्यक् ............. (अवगत्वा/अवगत्य) गृहं गच्छति।

उत्तरम् :

छात्रः कक्षायाम् उत्थाय प्रश्नं पृच्छति। शिक्षकः उत्तरम् प्रदाय तं सन्तोषयति। छात्रः उत्तरं ज्ञात्वा प्रसन्नः भवति। सन्तुष्टः भूत्वा पाठम् च सम्यक् अवगत्य गृहं गच्छति।

प्रश्न 26.

अधोलिखितानां तुमुन्-प्रत्ययान्तपदानां प्रकृति-प्रत्यय-विभागं कृत्वा लिखत।

उत्तरम् :

- द्रष्टुम् - दृश् + तुमुन्

- पातुम् - पा + तुमुन्

- नर्तितुम् - नृत् + तुमुन्

- गन्तुम् - गम् + तुमुन्

- क्रेतुम् - क्री + तुमुन्।

प्रश्न 27.

अधुना कोष्ठके प्रदत्तधातुषु तुमुन् प्रत्ययस्य योगेन रिक्तस्थानानि पूरयत।

उत्तरम् :

एकः चौरः एकस्मिन् गृहे चौर्यं कृत्वा धावितुम् (धाव्) इच्छति। गृहस्वामी तं दृष्ट्वा तं गृहितुम् (गृह) धावति। मार्गे एकः वत्सः धेनोः क्षीरं पातुम् (पा) तिष्ठति। छात्राः अपि पठितुं (प) विद्यालयं गच्छन्ति स्म। अतः जनसम्म धेनुना आहतः चौरः आत्मानं रक्षितुं (रक्ष्) असमर्थः अभवत्। अतः गृहस्वामी जनैः सह चौरं बधुम् (बध्) समर्थः अभवत्।

प्रश्न 28.

अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत -

यथा - (गम् + शतृ) गन्छन्त्या बालिकया फलं खाद्यते।

[हसन्तम्, पृच्छद्भिः, गन्छन्त्या, पश्यन्तः, यच्छते।]

- पिता ................. (हस् + शतृ) पुत्रं पठनाय कथयति।

- पुस्तकं ................ (दा + शतृ) छात्राय पुस्तकालयाध्यक्षः परीक्षायाः प्रवेशपत्रं यच्छति।

- नाटकं .............. (दृश् + शतृ) दर्शकाः करतलवादं कुर्वन्ति।

- मार्ग ................ (प्रच्छ् + शतृ) पथिकैः छायायां विश्राम्यते।

उत्तरम् :

- हसन्तम्

- यच्छते

- पश्यन्तः

- पृच्छद्भिः

प्रश्न 29.

समुचितपदप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत

- रूप्यकाणि ................ श्रमिकः प्रसन्नः भवति। (गणयन्/गणयता/गणयन्तम्)

- जलं ................ छात्रेण कक्षायां स्थीयते (पिबन्/पिबता/पिबन्तम्)

- पुत्री ........... (पाल् + शतृ) माता गीतं गायति (पालयन्ती/पालयत्यै/पालयन्तीम्)

- भोजनं .............. (पच् + शतृ) सूदाय शाकानि प्रयच्छ। (पचन्तम्/पचति/पचते)

- सः उपरि .............. (दृश् + शतृ) पतति। (दृश्यन्/पश्यन्/पश्यन्ती)

उत्तरम् :

- गणयन्

- पिबन्

- पालयन्ती

- पचते

- पश्यन्

प्रश्न 30.

समुचितपदप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत -

- नाटकम् .............. जनाः प्रसीदन्ति। (ईक्षमाण:/ईक्षमाणौ/ईक्षमाणाः)

- सज्जनानां मैत्री क्रमेण ................ भवति। (वर्धमाना/वर्धमाने/वर्धमानाः)

- शीतेन ................ वानरं खगाः गृहनिर्माणाय अकथयन् (कम्पमानः/कम्पमानम्/कम्पमानेन)

- दीपावल्यां प्रकाशेन ................ वीथिषु अमावस्यायाः अन्धकारः सर्वथा नश्यति। (शोभमानायाम्/शोभामानयो/शोभमानासु)

- वृद्धः ................ बालिकायै आशीर्वचनानि कथयति। (सेवमानायाः/सेवमानाम्/सेवमानायै)

उत्तरम् :

- ईक्षमाणाः

- वर्धमाना

- कम्पमानम्

- शोभमानासु

- सेवमानायै।

प्रश्न 31.

उदाहरणानुसारं पूर्वक्रियायां शतृ/शानच् प्रत्यय-प्रयोगेण वाक्यानि पुनः लिखतयथा- शिशुः चलति, सः रोदिति-चलन् शिशुः रोदिति।

याचकः याचते। सः एकं गृहं गच्छति। यथा- याचमानः याचकः एकं गृहं गच्छति।

उत्तरम् :

- उपदेशकः उपदिशति। सः ज्ञानवार्ता करोति = उपदेशकः उपदिशन् ज्ञानवाः करोति।

- उषा गायति। सा उद्याने भ्रमति। = गायन्ती उषा उद्याने भ्रमति।

- सैनिकः युद्धक्षेत्रे प्रहरति। सः शत्रु मारयति। = प्रहरन् सैनिकः युद्धक्षेत्रे शत्रु मारयति।

- बालिका दुग्धं पिबति। सा प्रसन्ना भवति। = दुग्धं पिबन्ती बालिका प्रसन्ना भवति।

- मोहनः दुःखं सहते। सः ईश्वरं प्रार्थयति। = दुःखं सहमानः मोहनः ईश्वरं प्रार्थयति।