RBSE Class 12 Geography Practical Notes Chapter 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी

These comprehensive RBSE Class 12 Geography Notes Practical Chapter 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 12 Geography Practical Notes Chapter 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी

→ कम्प्यूटर आँकड़ों के प्रक्रमण, आलेख, आरेख तथा मानचित्रों के आलेखन में हमारी सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं। आँकड़ों के प्रबंधन एवं विधियों तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के संयोजन से चित्रण करने से सम्बन्धित प्रक्रिया क्रमशः सूचनाधार प्रबंधन तंत्र (Database Management System) और कम्प्यूटर-सहायक मानचित्र कला (Computer Assisted Cartography) कहलाती है। ऐसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग माँग आँकड़ों के प्रक्रमण और उनके आलेखीय प्रदर्शन तक सीमित रह जाते हैं। वर्तमान दैनिक जीवन में अनेक प्रश्नों का सामना तथा उसका समाधान खोजना पड़ता है। जैसे कोई वस्तु कहाँ पर है ? वह वहाँ क्यों है ? इससे क्या लाभ और हानियाँ हैं ? आदि प्रश्नों को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को समन्वित करने की जरूरत है। इसमें ही स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना निहित है। यहाँ स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी और भौगोलिक सूचना तंत्र का विशेष वर्णन किया जायेगा।

→ स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है ?

अधिकांश आँकड़े जिनका हम आज प्रयोग करते हैं स्थानिक घटक से संबंधित होते हैं, जैसे-किसी नगरपालिका या नगरनिगम का पता अथवा कृषि जोत की सीमाएँ आदि। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनाप्ति, प्रदर्शन, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। यह सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति-निर्धारण तंत्र (GPS), भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS), आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंध प्रणालियों का एक सम्मिश्रण है।

→ भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है ?

1970 के दशक के मध्य से उपलब्ध अग्रवर्ती अभिकलन प्रणालियाँ स्थानिक आँकड़ों एवं गुण न्यास और उनके संबंध के उद्देश्य के लिए भू-संदर्भित सूचना के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना के स्थिति निर्धारण, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इन सभी क्रियाओं को करने में समर्थ तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) कहा जाता है। इसे स्थानिक दृष्टि से पृथ्वी से सन्दर्भित आँकड़ों के प्रग्रहण, भंडारण, जाँच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण और प्रदर्शन के तंत्र रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्थानिक दृष्टि से संदर्भित कम्प्यूटर सूचनाधार और उपयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सम्मिलित समझे जाते हैं। यह कम्प्यूटर सहायक मानचित्र कला और सूचना आधारित प्रबंधन तंत्र का सम्मिश्रण है।

→ भौगोलिक सूचना के प्रकार

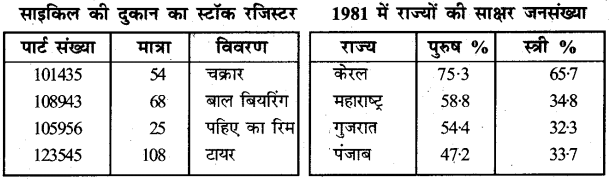

दो प्रकार के आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रदान कर हैं। ये आँकड़े स्थानिक आँकड़ों और गैर-स्थानिक आँकड़ों के नाम से जाने जाते हैं। इन आँकड़ों को निम्न तालिका के माध्म से दिखाया गया है

तालिका-स्थानिक एवं गैर-स्थानिक आँकड़े

→ भौगोलिक सूचनाधार:

एक सूचनाधार में गुण और उनकी मदें अथवा वर्ग होते हैं। बाईं ओर गैर-स्थानिक आँकड़े साइकिल के पुर्जे प्रदर्शित करते हैं, जो कहीं भी अव्यवस्थित हो सकते हैं। दाईं ओर दर्ज आँकड़े स्थानिक हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों के नामों की जो अनेक गुणों में से एक है, मानचित्र पर उसकी एक निश्चित अवस्थिति है। इन आँकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रयोग किया जा सकता है। स्थानिक आँकड़ों को उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीय रूप एवं बनावट के आधार पर विश्लेषित किया जाता है।

आँकड़ों के ये रूप मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांक प्रणाली से ज्यामितीय रूप से पंजीकृत व कोडित होने चाहिए ताकि उनका भौगोलिक सूचना सब की आन्तरिक सूचनाधार संरचना में भंडारण किया जा सके। जो आँकड़े स्थानिक आँकड़ों का वर्णन करते हैं, वे गैर-स्थानिक अथवा गुण न्यास कहलाते हैं। स्थानिक अथवा भौगोलिक सूचना तंत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पूर्व-आवश्यक वस्तु स्थानिक आँकड़े हैं। भौगोलिक सूचनातंत्र के कोड में इन्हें अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, ये विधियाँ हैं

- आँकड़ा आपूर्तिदाता से ओकिक रूप में आँकड़े प्राप्त करना।

- विद्यमान अनुरूप आँकड़ों का अंकीकरण करना।

- भौगोलिक सूचनाओं का स्वयं सर्वेक्षण करके। भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए भौगोलिक आँकड़ों के स्रोत का चयन वृहत् रूप से निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्धारित होता है

- स्वयं अनुप्रयोग क्षेत्र।

- उपलब्ध बजट।

- आँकड़ा संरचना का प्रकार-सदिश (वेक्टर), चित्ररेखापुंज (रैस्टर)।

→ हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ

भौगोलिक सूचना के ग्राफी संचार माध्यम और ज्यामितीय संलग्नता के बावजूद मानचित्र में कुछ सीमाएँ होती हैं

- मानचित्रीय सूचना एक विशेष ढंग से प्रक्रमित और प्रदर्शित की गई होती है।

- एक मानचित्र एक अथवा एक से अधिक पूर्व-निर्धारित विषय वस्तुओं को दर्शाता है।

- मानचित्रों में चित्रित सूचना में परिवर्तन करने पर एक नया मानचित्र आलेखित करना पड़ता है।

इसकी तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र आँकड़ों के दर्शन और प्रदर्शन की अनेक विधियों के विकल्प प्रस्तुत करता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के अनेक लाभ हैं

- प्रयोक्ता प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुण न्यास को प्रदर्शन और विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं।

- गुण न्यास की जाँच करके अथवा विश्लेषण करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं।

- स्थानिक प्रचालकों (बहुभुज अधिचित्र अथवा प्रतिरोधन) का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं।

- विशेष आँकड़ों के विभिन्न आइटम एक-दूसरे के साथ अंश अवस्थिति कोड की सहायता से जोड़े जा सकते हैं।

→ भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्त्वपूर्ण घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं

(क) हार्डवेयर,

(ख) सॉफ्टवेयर

(ग) आँकड़े

(घ) लोग

(ङ) प्रक्रिया।

(क) हार्डवेयर: भौगोलिक सूचना तंत्र के हार्डवेयर घटक के तीन प्रमुख भाँग हैं. हार्डवेयर में प्रक्रमण भण्डार प्रदर्शन और निवेश तथा बहिर्वेश उपतंत्र समाविष्ट होते हैं।

- आँकड़ा प्रविष्टि, संपादन अनुरक्षण विश्लेषण, रूपान्तरण, हेरफेर, आँकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स।

- सूचनाधार प्रबंधन तंत्र।

(ख) सॉफ्टवेयर: एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ अग्रलिखित संक्रियात्मक मॉड्यूल्स भौगोलिक सूचना तंत्र की महत्त्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है

- आँकड़ों की प्रविष्टि, संपादन और अनुरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर।

- विश्लेषण, रूपान्तरण व हेरफेर से संबंधित सॉफ्टवेयर।

- आँकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित सॉफ्टवेयर।

(ग) आँकड़े: स्थानिक आँकड़े और संबंधित तालिका रूपी आँकड़े भौगोलिक सूचनातंत्र की रीढ़ हैं। वर्तमान आँकड़ों को आपूर्तिदाता से प्रग्रहित किया जा सकता है अथवा प्रयोक्ता द्वारा नये आँकड़ों का सृजन या संग्रहण वहीं के वहीं किया जा सकता है। आंकिक मानचित्र भौगोलिक सूचनातंत्र के आधारभूत आँकड़ा निवेश की रचना करता है। एक भौगोलिक सूचनातंत्र स्थानिक

आँकड़ों को आँकड़ों के अन्य स्रोतों से समन्वित करता है और यहाँ तक कि सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली का भी प्रयोग करता है।

(घ) लोग: भौगोलिक सूचनातंत्र के प्रयोक्ताओं का परिसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लेकर संसाधन एवं पर्यावरणीय वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वयन अभिकरणों तक अत्यधिक विस्तृत है।

(ङ) प्रक्रिया: प्रक्रिया में आँकड़ों का प्रत्यानयन तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंध रूपान्तरण, विश्लेषण और अंत में तंत्र में बहिर्वेश सम्मिलित है।

→ स्थानिक आँकड़ा फार्मेट (स्वरूप):

स्थानिक आँकड़ों का प्रदर्शन चित्ररेखापुंज (रैस्टर) और सदिश (वेक्टर) फार्मेटों द्वारा होता है।

→ चित्ररेखापुँज (रैस्टर) आँकड़ा फार्मेट:

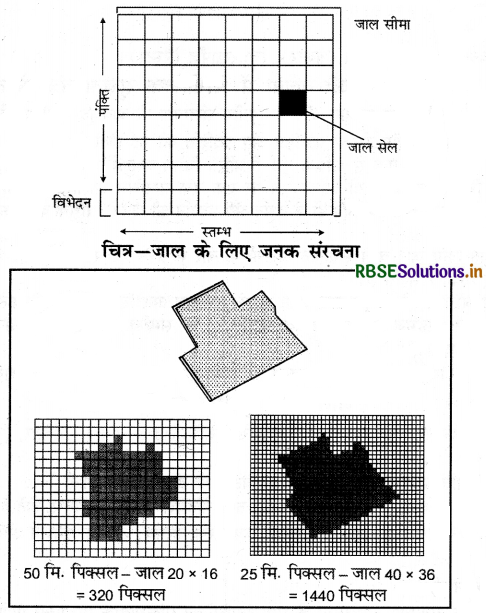

चित्ररेखाएंज आँकड़े वर्गों के जाल के प्रारूप में आँकड़ों का ग्राफी प्रदर्शन करते हैं, जबकि सदिश (वैक्टर) आँकड़े वस्तु का प्रदर्शन विशिष्ट बिन्दुओं के बीच खींची गई रेखाओं के समुच्चय के रूप में करते हैं। एक चित्ररेखाएंज फाइल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे 'सेल' कहा जाता है। ग्राफ पेपर की शीट की तरह आँकड़ा फाइल में प्रत्येक सेल को एक स्थान प्रदान किया जाता है तथा उस स्थान के गुण के आधार पर एक मूल्य दिया जाता है। सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच संबंध को चित्ररेखापुंज (रैस्टर) के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। निम्न चित्र में रैस्टर फार्मेट में आँकड़ों पर जाल के आकार के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है

चित्र-चित्ररेखाएंज (रैस्टर) फॉर्मेट में जाल के आकार का आँकड़ों पर प्रभाव

→ चित्ररेखाएंज फाइल फॉर्मेटों का अधिकतर प्रयोग प्रायः निम्नलिखित क्रियाओं के लिए किया जाता है. वायव फोटोग्राफों, उपग्रहीय प्रतिबिम्बों तथा क्रमवीक्षित कागजी मानचित्रों के आंकिक प्रदर्शन के लिए।

- जब लागत को कम करना जरूरी हो।

- जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण का विश्लेषण अपेक्षित न हो।

- जब 'बैकड्राप' मानचित्रों की आवश्यकता हो।

→ सदिश (वेक्टर) आँकड़ा फॉर्मेट

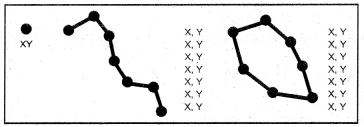

तिरछी रेखा का सदिश प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के आरम्भिक एवं अंतिम बिंदुओं को दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज करके होगा। प्रत्येक बिन्दु की अभिव्यक्ति दो अथवा तीन संख्याओं के रूप में होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन द्वि-आयामी (2D) था अथवा त्रि-आयामी (3D), जिसे X, Y अथवा X, Y, Z निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। (नीचे दिए गए चित्र को देखें)। पहली संख्या X, बिंदु और कागज की बाईं सीमा के बीच की दूरी है, Y बिन्दु तथा कागज की निचली सीमा के बीच की दूरी है, जबकि Z कागज के ऊपर अथवा नीचे से बिंदु की उच्चता है। मापे गए बिन्दुओं को मिलाने से सदिश (वेक्टर) का निर्माण होता है।

चित्र-सदिश (वेक्टर) आँकड़ा फाइल निर्देशांक जोड़े के चतुर्दिक पर आधारित है

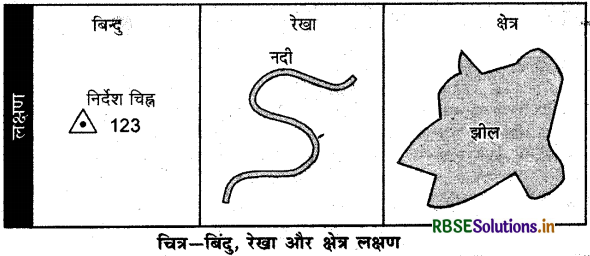

एक सदिश (वेक्टर) आँकड़ा मॉडल अपने यथार्थ (पृथ्वी) निर्देशांकों द्वारा भण्डारित बिन्दुओं का प्रयोग करता है। यहाँ रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिन्दुओं के क्रम से होता है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रम के अनुरूप होती है। बहभुजों का निर्माण बिंदुओं अथवा रेखाओं द्वारा होता है। सदिश (वेक्टर) संस्थिति के बारे में सूचना का भण्डारण कर सकता है। सदिश आँकड़ों के निवेश के लिए हस्तेन अंकीकरण सर्वोत्तम विधि है।

सदिश फाइलों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित के लिए किया जाता है

- उच्च परिष्कृत अनुप्रयोग।

- जब फाइलों के आकार महत्त्वपूर्ण हों।

- जब मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो।

- जब वर्णनात्मक सूचना का भण्डारण जरूर करना हो।

चित्ररेखाएंज मॉडल और सदिश मॉडल में अंतर

|

चित्ररेखाएंज (रैस्टर) मॉडल |

सदिश (वेक्टर) मॉडल लाभ |

|

लाभ

|

लाभ

|

|

हानि

|

हानि

|

→ भौगोलिक सूचनातंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम भौगोलिक सूचना से संबंधित कार्य में क्रियाओं का निम्नलिखित अनुक्रम सम्मिलित होता है

- स्थानिक आँकड़ा निवेश,

- गुण न्यास की प्रविष्टि,

- आँकड़ों का सत्यापन और संपादन,

- स्थानिक और गुण न्यास आँकड़ों की सहलग्नता,

- स्थानिक विश्लेषण।

(1) स्थानिक आँकड़ा निवेश:

भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक सूचनाधार की रचना भिन्न-भिन्न स्रोतों से हो सकती है, इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है

- आँकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आँकड़ा समुच्चय का प्रग्रहण।

- हस्तेन निवेश द्वारा आंकिक आँकड़ा समुच्चयों की रचना।

आँकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आँकड़ा समुच्चय का प्रग्रहण:

वर्तमान समय में आँकड़ा आपूर्तिदाता आंकिक आँकड़ों को तैयार रूप में उपलब्ध कराते हैं। अनेक स्थानीय सरकारों और निजी कंपनियों के लिए ऐसे आँकड़े प्रारम्भिक स्रोत की रचना करते हैं और प्रयोक्ताओं के ऐसे समूहों को आँकड़ों के अंकीकरण और स्वयं संग्रहण के उपरिव्यय से मुक्त रखते हैं। ऐसे आँकड़ा, समुच्चयों का प्रयोग आकर्षक और समय की बचत करने वाला होता है।

हस्तेन निवेश द्वारा आंकिक आँकड़ा समुच्चयों की रचना:

- भौगोलिक सूचना तंत्र में आँकड़ों के हस्तेन निवेश की चार मुख्य अवस्थाएँ होती हैं. स्थानिक आँकड़ों की प्रविष्टि। गुण न्यास की प्रविष्टि।

- स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन और संपादन।

- जहाँ आवश्यक हो स्थानिक का गुण न्यास से योजन करना।

- आँकड़ा निवेश की हस्तेन विधियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या सूचनाधार की संस्थिति सदिश (वेक्टर) है अथवा जाल सेल (चित्ररेखापुँजीय) वाली।

(2) गुण न्यास की प्रविष्टि:

मूल न्यास स्थानिक सत्ता की विशेषताओं जिनका निपटान भौगोलिक सूचना वर्णन करता है। उदाहरण के लिए एक सड़क का प्रग्रहण संस्पर्शी पिक्सेल्स के समुच्चय के रूप में अथवा एक रेखा सत्ता के रूप में होता है और जिसका प्रतिनिधित्व भौगोलिक सूचना तंत्र के स्थानिक भाग में एक विशेष रंग, चि या आँकड़ा अवस्थिति द्वारा होता है। प्रकाशित रिकार्डों, सरकारी जनगणनाओं, प्राथमिक सर्वेक्षणों अथवा स्प्रेड शीटों जैसे स्रोतों से उपार्जित गुण न्यास को GIS सूचनाधार में या तो हस्तेन अथवा मानक स्थानांतरण फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आँकड़ों का आयात करके निवेश किया जाता है।

(3) आँकड़ों का सत्यापन और संपादन:

आँकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु त्रुटियों की पहचान और संशोधन के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रग्रहित आँकड़ों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। अंकीकरण के दौरान उत्पन्न हुई त्रुटियों में आँकड़ों का लोपन और नीचे-ऊपर छवि अंकन शामिल हो सकते हैं। स्थानिक आँकड़ों में त्रुटियों की जाँच करने का सर्वोत्तम तरीका कम्प्यूटर का आलेख बनाना है।

(4) भौगोलिक आँकड़े, सहलग्नता और सुमेलन:

भौगोलिक सूचनातंत्र में स्थानिक और गुण न्यास की सहलग्नता महत्त्वपूर्ण है। इसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गुण न्यास को असंबद्ध स्थानिक आँकड़ों से सहलग्न करने पर परम आँकड़ा विश्लेषण से अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। आँकड़ों के एक स्तर का दूसरे से सुमेलन भी सार्थक है।

सहलग्नता:

एक भौगोलिक सूचनातंत्र विशिष्ट रूप से विभिन्न आँकड़ा समुच्चयों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण के कारण मृत्यु-दर ज्ञात करना है। यदि हमारे पास एक फाइल है जिसमें इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या है और दूसरी फाइल में कुपोषण से मृत्यु-दर दी गई है, तो सबसे पहले दोनों आँकड़ा फाइलों को जोड़ना होगा। इस प्रकार वांछनीय उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

यथार्थ समेलन:

यथार्थ समेलन का अर्थ है कि यदि हमारे पास कम्प्यूटर फाइल में अनेक भौगोलिक लक्षणों की सूचना है तथा उन्हीं लक्षण समुच्चय के बारे में अतिरिक्त सूचना किसी और फाइल में है, तो दोनों फाइलों की समान कुँजी अर्थात् कस्बों के नाम का प्रयोग करते हुए दोनों को एक जगह लाने का प्रचालन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार एक जैसे नाम वाले कस्बों की प्रत्येक फाइल में से रिकार्ड को लिया जाता है और दोनों को जोड़कर किसी अन्य फाइल में संचयित कर लिया जाता है।

(5) स्थानिक विश्लेषण:

भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रबलता उसकी विश्लेषणात्मक सामर्थ्य में निहित है। जो चीज भौगोलिक सूचना तंत्र को अन्य तंत्रों से अलग करती है वह है इसकी स्थानिक विश्लेषण की क्रियाएँ। विश्लेषण क्रियाएँ यथार्थ विश्व से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूचनाधार में स्थानिक और गैर-स्थानिक गुणों का प्रयोग करती हैं।

→ भौगोलिक विश्लेषण

भौगोलिक सूचनातंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम भौगोलिक सूचना से संबंधित कार्य में क्रियाओं का निम्नलिखित अनुक्रम सम्मिलित होता है

- स्थानिक आँकड़ा निवेश,

- गुण न्यास की प्रविष्टि,

- आँकड़ों का सत्यापन और संपादन,

- स्थानिक और गुण न्यास आँकड़ों की सहलग्नता,

- स्थानिक विश्लेषण।

(1) स्थानिक आँकड़ा निवेश:

भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक सूचनाधार की रचना भिन्न-भिन्न स्रोतों से हो सकती है, इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है

- आँकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आँकड़ा समुच्चय का प्रग्रहण ।

- हस्तेन निवेश द्वारा आंकिक आँकड़ा समुच्चयों की रचना।

आँकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आँकड़ा समुच्चय का प्रग्रहण:

वर्तमान समय में आँकड़ा आपूर्तिदाता आंकिक आँकड़ों को तैयार रूप में उपलब्ध कराते हैं। अनेक स्थानीय सरकारों और निजी कंपनियों के लिए ऐसे आँकड़े प्रारम्भिक स्रोत की रचना करते हैं और प्रयोक्ताओं के ऐसे समूहों को आँकड़ों के अंकीकरण और स्वयं संग्रहण के उपरिव्यय से मुक्त रखते हैं। ऐसे आँकड़ा, समुच्चयों का प्रयोग आकर्षक और समय की बचत करने वाला होता है।

हस्तेन निवेश द्वारा आंकिक आँकड़ा समुच्चयों की रचना:

- भौगोलिक सूचना तंत्र में आँकड़ों के हस्तेन निवेश की चार मुख्य अवस्थाएँ होती हैं.

- स्थानिक आँकड़ों की प्रविष्टि।

- गुण न्यास की प्रविष्टि।

- स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन और संपादन।

- जहाँ आवश्यक हो स्थानिक का गुण न्यास से योजन करना।

- आँकड़ा निवेश की हस्तेन विधियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या सूचनाधार की संस्थिति सदिश (वेक्टर) है अथवा जाल सेल (चित्ररेखापुँजीय) वाली।

(2) गुण न्यास की प्रविष्टि:

मूल न्यास स्थानिक सत्ता की विशेषताओं जिनका निपटान भौगोलिक सूचना वर्णन करता है। उदाहरण के लिए एक सड़क का प्रग्रहण संस्पर्शी पिक्सेल्स के समुच्चय के रूप में अथवा एक रेखा सत्ता के रूप में होता है और जिसका प्रतिनिधित्व भौगोलिक सूचना तंत्र के स्थानिक भाग में एक विशेष रंग, चि या आँकड़ा अवस्थिति द्वारा होता है। प्रकाशित रिकार्डों, सरकारी जनगणनाओं, प्राथमिक सर्वेक्षणों अथवा स्प्रैड शीटों जैसे स्रोतों से उपार्जित गुण न्यास को GIS सूचनाधार में या तो हस्तेन अथवा मानक स्थानांतरण फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आँकड़ों का आयात करके निवेश किया जाता है।

(3) आँकड़ों का सत्यापन और संपादन:

आँकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु त्रुटियों की पहचान और संशोधन के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रग्रहित आँकड़ों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। अंकीकरण के दौरान उत्पन्न हुई त्रुटियों में आँकड़ों का लोपन और नीचे-ऊपर छवि अंकन शामिल हो सकते हैं। स्थानिक आँकड़ों में त्रुटियों की जाँच करने का सर्वोत्तम तरीका कम्प्यूटर का आलेख बनाना है।

(4) भौगोलिक आँकड़े, सहलग्नता और सुमेलन:

भौगोलिक सूचनातंत्र में स्थानिक और गुण न्यास की सहलग्नता महत्त्वपूर्ण है। इसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गुण न्यास को असंबद्ध स्थानिक आँकड़ों से सहलग्न करने पर परम आँकड़ा विश्लेषण से अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। आँकड़ों के एक स्तर का दूसरे से सुमेलन भी सार्थक है।

सहलग्नता:

एक भौगोलिक सूचनातंत्र विशिष्ट रूप से विभिन्न आँकड़ा समुच्चयों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण के कारण मृत्यु-दर ज्ञात करना है। यदि हमारे पास एक फाइल है जिसमें इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या है और दूसरी फाइल में कुपोषण से मृत्यु-दर दी गई है, तो सबसे पहले दोनों आँकड़ा फाइलों .. को जोड़ना होगा। इस प्रकार वांछनीय उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

यथार्थ समेलन:

यथार्थ समेलन का अर्थ है कि यदि हमारे पास कम्प्यूटर फाइल में अनेक भौगोलिक लक्षणों की सूचना है तथा उन्हीं लक्षण समुच्चय के बारे में अतिरिक्त सूचना किसी और फाइल में है, तो दोनों फाइलों की समान कुँजी अर्थात् कस्बों के नाम का प्रयोग करते हुए दोनों को एक जगह लाने का प्रचालन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार एक जैसे नाम वाले कस्बों की प्रत्येक फाइल में से रिकार्ड को लिया जाता है और दोनों को जोड़कर किसी अन्य फाइल में संचयित कर लिया जाता है।

(5) स्थानिक विश्लेषण:

भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रबलता उसकी विश्लेषणात्मक सामर्थ्य में निहित है। जो चीज भौगोलिक सूचना तंत्र को अन्य तंत्रों से अलग करती है वह है इसकी स्थानिक विश्लेषण की क्रियाएँ। विश्लेषण क्रियाएँ यथार्थ विश्व से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूचनाधार में स्थानिक और गैर-स्थानिक गुणों का प्रयोग करती हैं। भौगोलिक विश्लेषण का उद्देश्य आँकड़ों को उपयोगी सूचनाओं में बदलकर नीति-निर्माताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। उदाहरणस्वरूप भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग दिक् और काल से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं के भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग करते हुए स्थानिक विश्लेषण के निम्नलिखित प्रचालनों को लिया जा सकता है:

- अधिचित्रण विश्लेषण।

- बफर विश्लेषण।

- परिपथ जाल विश्लेषण।

- आंकिक भू-भाग विश्लेषण। यहाँ पर केवल अधिचित्रण और बफर विश्लेषण प्रचालनों का वर्णन किया जायेगा।

→ अधिचित्रण विश्लेषण प्रचालन:

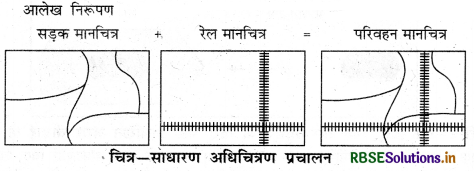

भौगोलिक सूचनातंत्र का प्रमाण चि अधिचित्रण प्रचालन है। अधिचित्रण प्रचालन का प्रयोग करके मानचित्रों के बहुगुणी स्तरों का समन्वय एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण क्रिया है। दूसरे शब्दों में, भौगोलिक सूचना तंत्र उसी क्षेत्र के मानचित्रों के दो या अधिक विषयक स्तरों का अधिचित्रण करके नया मानचित्र स्तर प्राप्त करने को संभव बनाता है। इसे निम्न चित्रण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है

अधिचित्रण प्रचालन : x + y = z जहाँ,

x = सड़क मानचित्र

y = रेल मानचित्र

z = परिवहन मानचित्र

+ = स्थानिक अभिचित्रण प्रचालन आलेख निरूपण सड़क मानचित्र + रेल मानचित्र

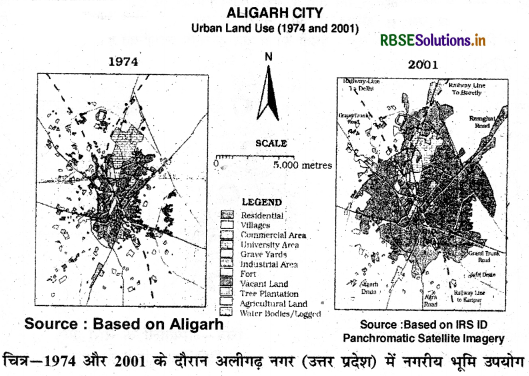

मानचित्रण अधिचित्रण के अनेक अनुप्रयोग हैं। इसका प्रयोग समय के दो भिन्न कालों में भूमि उपयोग में परिवर्तन के अध्ययन और भूमि के रूपान्तरण का विश्लेषण करना है। उदाहरण के लिए निम्न चित्रों में सन् 1974 और सन् 2001 के दौरान नगरीय भूमि उपयोग का चित्रण किया गया है

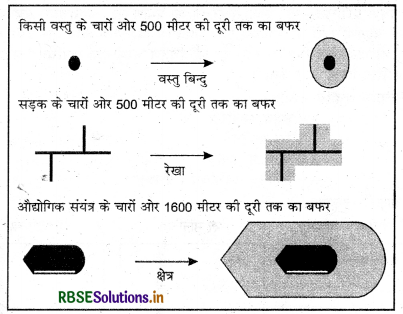

→ बफर प्रचालन:

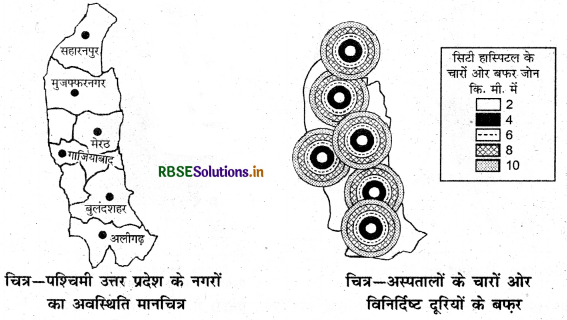

बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण क्रिया है। किसी भी बिन्दु, रेखा अथवा क्षेत्र लक्षण के साथ किसी निश्चित दूरी का बफर रचा जा सकता है। यह अस्पताल, दवा स्टोर, डामर से बनी पक्की सड़कों, क्षेत्रीय पार्कों आदि सुविधाओं और सेवाओं से लाभान्वित अथवा वंचित क्षेत्रों की स्थिति निर्धारण में उपयोगी है। इसी प्रकार यह वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के बिंदुक स्त्रोतों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इस प्रकार प्रभावित जनसंख्या के आकार के अध्ययन में उपयोगी है। इस प्रकार का विश्लेषण सामीप्य विश्लेषण कहलाता है। बफर प्रचालन भौगोलिक लक्षणों का विचार किये बिना बहुभुज लक्षण उत्पन्न करता है और स्थानिक सामीप्य निरूपित करता है। उदाहरण के लिए, किसी रसायन औद्योगिक इकाई के एक किमी. के बफर के अन्तर्गत अनेक परिवार इकाई द्वारा विसर्जित औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित होते हैं।

चित्र-एक बिंदु, रेखा और बहुभुज के चारों ओर आलेखित अचर चौड़ाई के बफर

आर्क व्यू/आर्क जी आई एस जियोमीडिया और भौगोलिक सूचनातंत्र के अन्य सॉफ्टवेयर बिंदु, रेखा और क्षेत्र लक्षण के साथ बफर विश्लेषण के मॉड्यूल्स प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर के उपयुक्त निर्देशों का प्रयोग करते हुए नगरों में स्थित प्रमुख अस्पतालों के चारों ओर 2, 4, 6, 8 और 10 किमी. का बफर बनाया जा सकता है। एक प्रकरण अध्ययन के तौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ की बिंदुक स्थितियों का मानचित्रण किया गया है तथा उन नगरों से जहाँ अस्पताल पाये जाते हैं, बफर की रचना की गई है। आप पर्यवेक्षण कर सकते हैं कि नगर के निकट स्थित क्षेत्र बेहतर ढंग से पोषित हैं और नगरों से दूर रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने के लिए लम्बी दूरियाँ तय करनी पड़ती हैं। ये क्षेत्र अल्पतम लाभान्वित हैं।