RBSE Class 12 Drawing Notes Chapter 4 दक्कनी चित्र शैली

These comprehensive RBSE Class 12 Drawing Notes Chapter 4 दक्कनी चित्र शैली will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 12 Drawing Chapter 4 Notes दक्कनी चित्र शैली

→ दक्षिणी चित्रकला का इतिहास-दक्षिणी चित्रकला के इतिहास को मोटे रूप से सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर 1680 ई. तक वर्णित किया जा सकता है। यह वह समय था जब मुगलों ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण की चित्रकला को अभी भी 19वीं शताब्दी की कला में देखा जाना जारी है, साथ-ही-साथ, असफिया राजवंश तथा अंततोगत्वा हैदराबाद राज्य के निजाम के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं एवं नवाबों के दरबारों के चित्रों में भी इसे देखा जा सकता है।

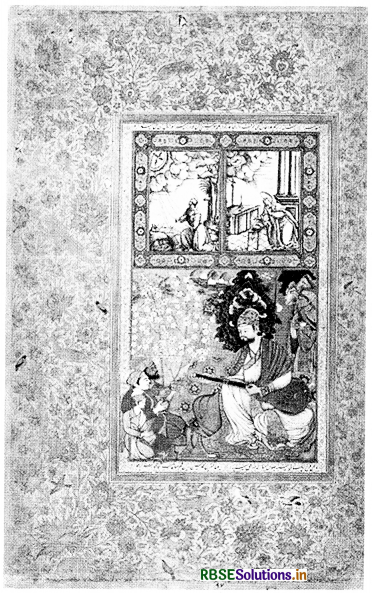

चित्र-सुल्तान आदिल शाह II तम्बूरा खेलते हुए, 1595-1600, राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग, चेक रिपब्लिक

→ दक्किनी शैली के चित्रों की विषयवस्तु

(1) विभिन्न शैलियों का मिश्रण:

चित्रकला की दक्खिनी शैली को लम्बे समय तक इन्डो-पर्सियन कला के अन्तर्गत रखा गया। इसे मध्य-पूर्वी, सफविदी, पर्सियन, तुर्कियन तथा मुगल मूल की माना गया। कला के इतिहासकारों ने इसके अनूठेपन को तो स्वीकार किया किन्तु वे इसे स्वयं में पूर्ण एक शैली मानने में असफल रहे जिसे शासकों के एक वर्ग ने अपनी विशिष्ट राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पाला-पोसा हो। उन शासकों ने कलाकारों को काम पर लगाया तथा उन्हें आश्रय दिया एवं पाला-पोसा तथा उन्होंने ऐसे कार्य प्रारम्भ किये जिन्होंने उनकी कलात्मक संवेदनशीलता को बढ़ाया तथा अपने राज्यों में विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया।

(2) ऐतिहासिक एवं धार्मिक महापुरुषों का चित्रण:

ऐतिहासिक एवं धार्मिक महापुरुषों के चित्रण एवं प्रस्तुतिकरण की कला समकालीन चित्रकला की शैलियों में अन्यत्र भी देखी जाती है। मुगलों की चित्रण कला इस अर्थ में पूर्णतया अनूठी नहीं थी। ऐसी प्रवृत्तियों को हम सफविदी एवं ऑटोमन (तुर्की) शैलियों में भी देखते हैं। इन चित्रों की अत्यधिक वृत्तात्मक प्रकृति (परिचयात्मकता) एक अद्वितीय घटना है, जिसे विस्तृत रूप से एशिया की इस्लामी कला तथा भारत में मुगल कला में भी देखा जाता है।

(3) अनूठी दरबारी चित्रकला:

दक्षिणी भारत के पठार क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से परे, चित्रकला की एक प्रिय शैली, जो स्वयं में अनूठी एवं सशक्त थी, को दक्षिण के कई सुल्तानों द्वारा 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में पोषित किया तथा फैलाया गया। बीजापुर, गोलकुण्डा तथा अहमदनगर के राज्यों ने अत्यधिक परिष्कृत एवं अनूठी दरबारी चित्रकला का विकास किया।

(4) अनूठी कामुकता एवं गहरे रंगों का प्रयोग:

इस कला की अनूठी कामुकता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौन्दर्यशास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखते हैं।

(5) प्रणय की उत्पत्ति के भाव:

यह शैली घनीभूत रचना एवं प्रणय की उत्पत्ति के भाव को अधिक महत्त्व प्रदान करती थी। प्रणय के इस भाव की अनूठी अभिव्यक्ति विशिष्ट रूप से स्वाभाविक एवं सजीव होती थी।

→ अहमदनगर चित्र शैली (Ahmadnagar School of Painting):

काव्य ग्रन्थ में चित्रित चित्र-दक्खिनी चित्र शैली के सर्वाधिक प्रारम्भिक उदाहरण एक काव्य-ग्रन्थ में हैं जिसे अहमदनगर के शासक हुसैन निजामशाह-I (1553-1565) के शासन की प्रशंसा में लिखा गया था। युद्ध के दृश्यों का चित्रण करने वाले अधिकतर 12 लघुचित्रों का कलात्मक महत्त्व नहीं है, किन्तु ये लघुचित्र रानी तथा उसके विवाह का चित्रण करते हैं। इन चित्रों में हुसैन निजामशाही के विवाह दृश्यों में नारियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है एवं शानदार रंगों का उपयोग हुआ है। इसमें प्रस्तुत स्त्री उत्तरी भारत की मुगलपूर्व की चित्रकला की परम्परा से सम्बन्ध रखती है।

→ अहमदनगर चित्र शैली की विशेषताएँ:

अहमदनगर चित्र शैली की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है

(1) स्त्रियों की वेशभूषा:

- यह परम्परा इस काल में विशेष रूप से मालवा एवं अहमदाबाद में फलफूल रही थी। अहमदनगर के चित्रों की स्त्रियाँ चोली के साथ एक परिवर्तित उत्तर-भारतीय पोशाक धारण किए हैं। उन्होंने बालों की गुंथी हुई चोटियाँ धारण कर रखी हैं जो अन्त में एक गुच्छे (a tassel) में बदल जाती हैं। केवल एक लम्बा दुपट्टा जो शरीर के चारों ओर लिपटता हुआ कूल्हों के नीचे तक जाता है, एक दक्षिणी फैशन है। इसे हम लैपाक्सी भित्तिचित्रों में देखते हैं।

- स्त्रियों की ये पोशाकें जो रागमाला चित्रों की एक श्रृंखला में उपस्थित हैं, 16वीं शताब्दी की दक्कन की चित्रकला शैलियों के सर्वाधिक आश्चर्यजनक एवं प्रभावशाली उदाहरण हैं। स्त्रियों के केश एक जूड़े के रूप में समेट लिए गए हैं जो गर्दन के पिछले भाग पर स्थित रहता है । लैपाक्षी के भित्ति चित्रों से यह (केशराशि को जूड़े के रूप में समेटना) समानता रखता है।

(2) चमकीले एवं गहरे रंगों का प्रयोग:

रंगों का प्रयोग उत्तर भारत की पाण्डुलिपियों के चित्रों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का है। ये रंग मुगल चित्रकारों के स्टूडियो से आए हैं क्योंकि ये अधिक चमकीले एवं गहरे हैं। दक्कन के चित्र समान प्रकार के गुण रखते हैं।

(3) मेहराब एवं गुम्बद:

ऊँचा गोलाकार क्षितिज तथा सुनहरा आकाश पर्सियन (ईरानी) प्रभाव है। चित्र में से क्षितिज गायब हो जाता है और इसका स्थान या तो सामान्य रंग का एक भू-भाग ले लेता है, जो छोटे-छोटे सजावटी पौधों से ढका रहता है, अथवा मेहराबों पर बने गुम्बद जैसी रचनाएँ ले लेती हैं। ये सारी विशेषताएँ, केशविन्यास को छोड़कर, उत्तर भारत अथवा पर्सिया के संकेत देती हैं।

(4) पुरुषों की वेशभूषा:

पुरुषों की पोशाक भी निर्णायक रूप से उत्तर भारत की है। नुकीली पूँछों वाला जामा (Jama) को प्रारम्भिक काल के अकबरी लघुचित्रों में प्रायः देखा जाता है और इसका उद्गम सम्भवतया दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच किसी क्षेत्र में हुआ। छोटे आकार की पगड़ी प्रारम्भिक काल की अकबरी लघुचित्रों में पायी जाने वाली पगड़ी के स्वरूप से मेल खाती है।

(5) बुखारा शैली के लघु चित्र:

1567 के 'गुलिस्तान' में पाये जाने वाले चित्रों को कला के इतिहासकारों ने बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा है। ऐसे चित्रकारों ने दक्षिण में भी कार्य किया है। इस तथ्य को पुष्ट करती एक पाण्डुलिपि पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहीत है। इस पर यूसुफ नामक लिपिक के हस्ताक्षर हैं और इसे इब्राहीम आदिल (1569) को समर्पित किया गया है जो शायद गोलकुंडा का इब्राहीम कुतुबशाह है जिसने 1550 से 1580 तक शासन किया था। इस पाण्डुलिपि में सात लघुचित्र हैं जो पूरी तरह तत्कालीन बुखारा शैली में हैं।

→ बीजापुर चित्र शैली (Bijapur School of Painting):

नुजूम-अल-उलूम-चित्रों का विश्वकोश-16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का एक सुस्पष्ट विश्वकोश है जिसे 1570 के 'नुजूम अल-उलूम' के रूप में जाना जाता है। इस महत्त्वपूर्ण लघुग्रन्थ में 876 लघुचित्र हैं। इनमें से कई चित्र शस्त्रों तथा बर्तनों को प्रदर्शित करते हैं जबकि अन्य चित्र खगोल विद्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। स्त्रियों को दक्षिण भारतीय पोशाक में दिखाया गया है। वे ऊँचे कद वाली पतले डील-डौल की हैं, जैसा कि हमें 'रागमाला' के चित्रों में दिखाई पड़ता है।

बीजापुर शैली को अली आदिलशाह-I (15581580) तथा उसके उत्तराधिकारी इब्राहीम-II (1580-1627) द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ये दोनों ही शासक कला एवं साहित्य के पोषक थे। इब्राहीम-II भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था तथा इस विषय पर 'नौरसनामा' नामक पुस्तक उसने लिखी थी। वह 'नुजूम अल-उलूम' का स्वामी था और सम्भव है कि उसने 1590 के दशक में 'रागमाला' श्रृंखला की शुरुआत की हो। बीजापुर का तुर्की से निकट का सम्बन्ध था और 'नुजूम अलउलूम' की खगोल विद्या से जुड़ी व्याख्याओं का सम्भावित स्रोत ऑटोमैन तुर्की की पाण्डुलिपियाँ हैं। 'रागमाला' उनके सम्बन्धों के कारण भारतीय रचनाएँ हैं जिनमें लेपाक्षी शैली की प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ये रचनाएँ आदिल शाह के दरबार के समृद्ध सौन्दर्यबोध का उदाहरण है क्योंकि इनमें रंगों का प्रयोग अत्यधिक सफल एवं सशक्त रूप से हुआ है।

→ द थोन् ऑफ प्रोस्परिटि का चित्र:

'द थ्रोन् ऑफ प्रोस्परिटि' एक ऐसा चित्र है जो एक शुभता सम्पन्न सिंहासन को दर्शाता है जो सात अवस्थाओं से बना है। प्रत्येक अवस्था भिन्न-भिन्न निवासियों से परिपूर्ण है। ये निवासी हाथियों और बाघों से लेकर खजूर के वृक्षों को शामिल करते हैं। उनके बीच मोर एवं आदिवासियों की अवस्थाएँ भी हैं। मुख्य रचनाएँ लकड़ी पर कारीगरी वाले गुजराती घरों के दरवाजों और सामने के हिस्सों की एवं दक्षिण के मन्दिरों की याद दिलाते हैं। इस पन्ने का रंग-रोगन इस्लाम की पर्सियन परम्परा का है, विशेष रूप से, सिंहासन का सबसे ऊपरी भाग जो फूलों, पत्तियों तथा जानवरों से बने डिजाइन से सुसज्जित है। हम इस सिंहासन के ऊपर दक्षिण की वनस्पतियों के पत्तों और गहरे नीले आकाश को देखते हैं। सिंहासन के दूसरी ओर कलात्मक पौधे हमें गुजराती पाण्डुलिपि के सुसज्जित हाशियों की याद दिलाते हैं। यह पाण्डुलिपि 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ की है। इस प्रकार यह लघुचित्र एक सशक्त भारतीय परम्परा को प्रदर्शित करता है।

→ योगिनी का चित्र:

एक अन्य दक्कनी पेंटिंग की विषय-वस्तु है, 'योगिनी'-एक ऐसी स्त्री जो 'योग' में विश्वास रखती है, शारीरिक एवं भावनात्मक प्रशिक्षण का अनुशासित जीवन जीती है, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक अन्वेषण करती है, और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर प्रसिद्धि अर्जित करती है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण सामान्य बात नहीं थी और इस कारण इसे व्यवहार में लाना असाधारण कार्य था।।

→ योगिनी चित्र की विशेषताएँ:

इस रचना का श्रेय एक ऐसे कलाकार को दिया जाता है जिसके बारे में कोई लेखा-जोखा नहीं मिलता है ।

- चित्रकार ने एक लम्बवत् रचना को महत्त्व दिया है। योगिनी को एक लम्बी, खड़ी आकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- ठीक ऊपर सफेद रचनाओं को प्रदर्शित किया गया है ताकि चित्र को सतत संकीर्ण होते दृश्य के रूप में देखा जा सके।

- योगिनी एक मैना पक्षी के साथ ध्यानमग्न है, जैसे कि वह योगिनी उससे बातचीत कर रही हो।

- योगिनी आभूषणों से सुसज्जित है।

- उसके बालों का जूड़ा उसके कद को अधिक उच्चता प्रदान कर रहा है ।

- लम्बे दुपट्टे योगिनी के शरीर के चारों ओर तालबद्ध गोलाई के साथ लहराते दिखाई पड़ते हैं।

- योगिनी का शरीर चारों ओर से खूबसूरत वनस्पति से घिरा है और उसके चारों ओर शानदार परिदृश्य फैला है।

→ गोलकुंडा चित्र शैली(Golconda School of Painting):

गोलकुंडा 1512 ई. में स्वतंत्र राज्य बन गया। 16वीं शताब्दी के अन्त तक यह दक्कन के सभी राज्यों में धनाढ्यतम राज्य था। ऐसा पूर्वी तट के बंदरगाहों से होने वाले जबरदस्त व्यापार के कारण हुआ था। यहाँ से लोहे एवं कपास का सामान दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को जहाजों से जाता था। इस दौरान पर्सिया (ईरान) के साथ भी विस्तृत रूप से व्यापार चलता रहा। यूरोप के देशों में कपास के चित्रित सामान की धूम मच गई थी। 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हीरों की खोज हो गई जिससे आय के स्रोतों में वृद्धि हुई। गोलकुंडा के चित्रों से हमारा ध्यान सोने से बने आभूषणों की ओर आकर्षित होता है जिन्हें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त, गोलकुंडा के चित्रों की विषयवस्तु ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली।

गोलकुंडा की कला लोकप्रिय हो गई क्योंकि डच व्यापारी सुल्तानों के चित्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप के देशों में लेकर गए। सम्भवतया इन चित्रों को बाजार में बिक्री के लिए बनाया जाता था और शाही चित्रों का उल्लेख किया जाता था। गोलकुंडा की प्रारम्भिक पेंटिंग्ज, जिन्हें 1635-1650 के वर्षों का बताया गया था, कभी-कभी आठ फीट ऊँची होती थी और इन्हें दीवारों पर लटकाए जाने को बनाया जाता था। ये चित्र विभिन्न मूल की वास्तुकला के साथ आकृतियाँ दर्शाते थे।

→ गोलकुण्डा शैली के कुछ चित्र

(1) दीवान ऑफ हाफिज:

सर्वाधिक प्रारम्भिक पाँच लघुचित्र, जिन्हें गोलकुंडा से सम्बन्धित कृति माना जाता है, 'दीवान ऑफ हाफिज' में समाहित थे, जो 1463 का ग्रन्थ था। ये चित्र एक युवा शासक के दरबार के दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं । इस शासक को सिंहासन पर बैठा चित्रित किया गया है, जिसने एक विशिष्ट रूप से लम्बी, सीधी दक्कनी तलवार पकड़ रखी है। शासक को एक सफेद कोट पहने दिखाया गया है जिस पर कशीदाकारी से खड़ी पट्टियाँ बनी हैं। सभी पाँचों चित्रित पन्ने सोने से मढ़े गए हैं। नृत्यांगनाएँ शाही मेहमानों का मनोरंजन करती दिखाई दे रही हैं। फर्श पर बारीकी से बनाए गए डिजाइन वाले गलीचे बिछे हैं । इस चित्र में कोई मुगल प्रभाव नहीं दिखाई देता। बैंगनी रंग का भरपूर प्रयोग हुआ है और यदा-कदा जानवरों को नीले रंग का दिखाया गया है। इस कारण हम नीले रंग की लोमड़ियों को देख पाते हैं।

(2) मोहम्मद कुतुबशाह:

यह चित्र मोहम्मद कुतुबशाह (1611-1626) का है जिसमें वह दीवान पर बैठा है। यह चित्र उसके शासनकाल के प्रारम्भ के समय का है। वह गोलकुंडा की विशिष्ट पोशाक पहने हुए है और सिर पर एक सुन्दर, कसी हुई टोपी धारण किए हुए हैं। यह मिश्रण उसकी (मोहम्मद कुतुबशाह की) विवेकता एवं चातुर्य को बढ़ाता है। रचना में मुगल चित्रकला का पर्याप्त उल्लेख है। हम इस रचना में महत्त्वपूर्ण रचनात्मकता को भी देखते हैं।

(3) लघ चित्रों द्वारा चित्रित सूफी कविता:

सूफी कविता, जो गद्य में अनुवादित है, की एक पाण्डुलिपि को बीस से अधिक लघुचित्रों से समझाया गया है । इसमें सोने का खुलकर प्रयोग किया गया है। इसमें अनूठी विशेषता देखी गई है, आकाश को अलग-अलग सुनहरी तथा नीली पट्टियों से दर्शाया गया है। पुरुषों एवं महिलाओं की पोशाकें बीजापुर के शासक इब्राहीम-II के शासनकाल के फैशन का संकेत देती हैं।

भूदृश्य के वृक्ष दक्किनी प्रकार के हैं, जो अत्यधिक रंगे हैं और उनके किनारों को रंगीन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पौधों को घने पत्तों के झुण्ड के साथ दर्शाया गया है, जो एक मुख्य दक्खिनी विशेषता है। इसे एक ऊँचे कद की महिला के चित्र में देखा जा सकता है जो एक पक्षी से बात करती दिखाई देती है।

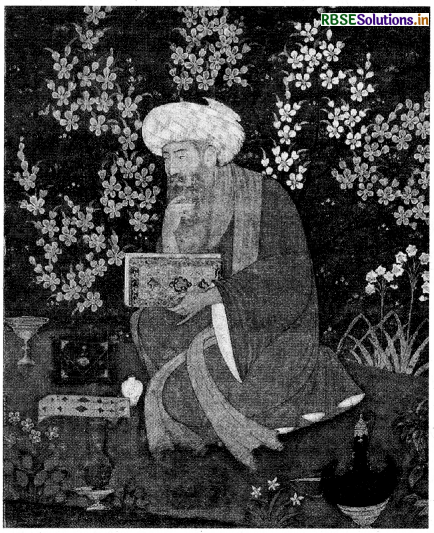

चित्र-बगीचे में कवि, मुहम्मद अली, गोलकुंडा, 1605-1615, ललित कला संग्रहालय, बोस्टन, यूएसए

→ दक्खिनी चित्र शैली के कुछ प्रमुख चित्र

1. मिश्रित घोड़ा (Composite Horse):

यह चित्र कई कलात्मक युक्तियों का अनूठा मिश्रण है जो मिलकर एक मिश्रित घोड़ा बनाती हैं । इस चित्र में मनुष्यों की आकृतियाँ हैं जो परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि मिलकर वे एक दौड़ते हुए घोड़े का असाधारण रूप धारण कर लेते हैं । यह घोड़ा एक सुसज्जित पृष्ठभूमि पर दिखाई पड़ता है। उड़ते हुए सारस तथा शेर, चाइनीज बादल तथा बड़ी पत्तियों वाले पौधे गोलकुंडा की इस पेंटिंग में विचित्र छवियों के मिश्रण के तत्व को बढ़ाते हैं। यह पेंटिंग 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ की हैं। जब प्रत्येक चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तब आँखें पेंटिंग के पैंदे के दोनों कोनों पर टिकती हैं जो चट्टानों की ठोस आकृतियाँ रखते हैं जो इस पेंटिंग को ठोस आधार प्रदान करती हैं। आकाश का स्पष्ट न दिखाई देना इस पेंटिंग को एक स्मरणीय दृश्यात्मक अनुभव बनाता है। सभी क्रियाकलाप सीमित रंगों की योजना के भीतर होते हैं जो ज्यादातर भूरे और कुछ नीले रंग की आभाओं से बने हैं।

2. सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह II (Sultan Ibrahim Adil Shah II):

यह चित्र असाधारण ऊर्जा एवं संवेदनशीलता से ओतप्रोत है। घोड़े के पैरों तथा पूँछ का गहरा चमकदार लाल रंग तथा सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के उड़ते हुए वस्त्र एक ऐसा दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करते हैं जिसे भूला नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त गहन जंगल के वृक्षों की पत्तियाँ जैतून के गहरे हरे रंग की, पन्ने के समान हरे रंग की तथा कोबाल्ट जैसे नीले रंग की हैं। पृष्ठभूमि में सारस हैं और सूर्य की रोशनी से प्रकाशित सुनहरा नीला आकाश है। ये इस पेंटिंग के अनुभव तथा विषयवस्तु को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में सफेद बाज और सुल्तान का नजाकत के साथ चित्रित चेहरा मुख्य भूमिका निभाते हैं। पर्सियन प्रभाव घोड़े तथा चट्टानों के चित्रण में स्पष्ट दिखाई देता है । पेंटिंग के पूरे भाग में स्थित पौधे तथा घना भूदृश्य स्थानीय प्रेरणा को दर्शाते हैं । दौड़ता हुआ अश्व ऊर्जा पैदा करता है जो समस्त भूदृश्य को दृश्यात्मक रूप से चलायमान कर देती है। यह पेंटिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ द पीपुल्स ऑफ एशिया, एकडमी ऑफ साइन्सेज, लेनिनग्राड, रूस के संग्रह में हैं।

3. रागिनी पथम्सिका ऑफ राग हिंडोला (Ragini Pathamsika of Raga Hindola):

नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली के संग्रह में एक पहेली-जैसी कृति जिसका शीर्षक है, 'रागिनी पथम्सिका ऑफ राग हिंडोला' संग्रहीत हैं। यह 'रागमाला' परिवार की सदस्य है जिसका सम्बन्ध भारत की संगीत विधाओं से है। यह 1590-95 की कृति है। कुछ विद्वान इसे बीजापुर मूल की मानते हैं जो दक्कन का एक महत्त्वपूर्ण राज्य है। चित्रकला दक्कन के राज्यों की एक अत्यधिक विकसित कला थी जो मुगल चित्रकला शैली के विकास के साथ विकसित हुई। इस पेंटिंग में पर्सिया (ईरान) का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रभाव को दो गुम्बदों की सतह पर फूल-पत्तियों आदि की सज्जा से देखा जा सकता है। ये गुम्बद पेंटिंग के ऊपरी भाग में दिखाए गए हैं । यहीं पर देवनागरी लिपि में अक्षर अंकित हैं, जो आकाश के स्थान को भरते हैं। दो सुन्दर स्त्रियाँ दिखाई देती हैं, जिन्होंने शानदार वस्त्र एवं जवाहरात पहन रखे हैं और वे आराम-भवन में दिखाई देती हैं।

तीसरी स्त्री इस भवन से बाहर दिखाई देती है। केन्द्रीय स्थान में बैठी संगीतकार स्त्री एक भारतीय वाद्य बजा रही है जो वीणा प्रतीत होता है। बगल की दोनों स्त्रियाँ संगीत की ताल पर शरीर को थिरका रही हैं। प्रयुक्त रंग भड़कीले हैं। लाल रंग की अधिकता है जिसके लिए हरा रंग पूरक बन गया है। ये आकृतियाँ शैलीगत कही जा सकती हैं क्योंकि इनकी शारीरिक संरचना एवं चेहरे एक निश्चित प्रकार से बने हैं। करीब-करीब सभी आकृतियाँ गहरी रेखाओं की सहायता से उभारी गई हैं। रुचि का विषय है कि इस बात को अजन्ता के भित्ति चित्रों में भी देखा जा सकता है जिन्हें शताब्दियों पूर्व खींचा गया था। एक गहरे रंग का हाथी बायीं ओर के कोने में है जिसने संड उठा रखी है। यह स्वागत का सुखद संकेत है। यद्यपि हाथी को छोटे रूप में ही दिखाया गया है, यह दृश्यात्मक रुचि जागृत करता है।

4. सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुबशाह (Sultan Abdullah Qutb Shah):

बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुबशाह का एक महत्त्वपूर्ण चित्र नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के संग्रह में रखा है। चित्र के ऊपर पर्सियन भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुबशाह दक्षिण के बीजापुर राज्य का शासक था। यह राज्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों एवं कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस चित्र में वह सिंहासन पर विराजमान है और हम उन्हें एक हाथ में तलवार पकड़े हुए देख सकते हैं। यह तलवार उनकी राजनैतिक सम्प्रभुता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त उनके सिर के चारों ओर एक आभामण्डल को भी देखा जा सकता है।

5. हजरत निजामुद्दीन ऑलिया तथा अमीर खुसरो (Hazrat Nizamuddin Auliya and Amir Khusrau):

यह चित्र नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहीत है तथा इसका सम्बन्ध दक्कनी राज्य हैदराबाद से है। इस चित्र में हम प्रतिष्ठित सूफी संत हजरत निजामुद्दीन ऑलिया को देखते हैं,जो 13वीं शताब्दी के थे। वह अपने शिष्य हजरत अमीर खुसरो से संगीत सुन रहे हैं। अमीर खुसरो एक जाने-माने भारतीय कवि एवं विद्वान थे। आज भी नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन ऑलिया की दरगाह में खुसरो की कव्वाली गायी जाती है जो उन्होंने उनके पीर (गुरु) की प्रशंसा में लिखी थी। दुनियाभर से भक्त इस नियमित रूप से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने हेतु यहाँ आते हैं। यह चित्र सादगी से परिपूर्ण है और दरबारी पेंटिंग के तकनीकी एवं कलात्मक परिष्करण से मुक्त है। तथापि, यह आकर्षक है तथा लोकप्रिय भारतीय विषयवस्तु का चित्रण करती है।

6. पोलो खेलती हुई चांद बीबी (Chand Bibi Playing Polo):

यह चित्र बीजापुर की रानी चांद बीबी को दर्शाता है। बीजापुर तत्कालीन दक्कनी राज्यों में सर्वाधिक समृद्ध एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत राज्यों में से एक था। चांद बीबी ने बादशाह अकबर द्वारा इस राज्य पर अधिकार करने के मुगलों के राजनैतिक प्रयासों का प्रतिरोध किया। एक प्रतिष्ठित एवं निपुण शासक होने के साथ ही चांद बीबी एक महान खिलाड़ी भी थी। इस चित्र में उसे 'चौगान' (घोड़े की पीठ पर बैठकर खेले जाने वाला पोलो का खेल) खेलते हुए प्रदर्शित किया गया है। पोलो तत्कालीन शासकों का लोकप्रिय खेल था। यह चित्र क्षेत्रीय स्वरूप का है और काफी बाद की रचना प्रतीत होती है। यह नई दिल्ली की नेशनल म्यूजियम में संग्रहीत है।