RBSE Class 12 Drawing Notes Chapter 2 राजस्थानी चित्र शैली

These comprehensive RBSE Class 12 Drawing Notes Chapter 2 राजस्थानी चित्र शैली will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 12 Drawing Chapter 2 Notes राजस्थानी चित्र शैली

→ प्रारम्भिक परिचय-'राजस्थानी चित्र शैली' नामक शब्द ऐसी चित्र शैली से सम्बन्धित है जो कि विभिन्न रियासतों व ठिकानों में विकसित/समृद्ध हुई। ये रियासतें वर्तमान में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर बनी हैं। इसमें मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर (मारवाड़), मालवा, सिरोही और 16वीं व 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के मध्य के प्रमुख रियासतों को शामिल किया गया है।

→ आनन्द कुमारस्वामी द्वारा राजपूत शैली' शब्द का प्रयोग

प्रसिद्ध विद्वान आनन्द कुमारस्वामी के द्वारा 1916 में 'राजपूत चित्र' नामक शब्द का प्रयोग किया गया था जो यह व्यक्त करता था कि अधिकांश शासक एवं संरक्षक जो इन राज्यों से थे वे सभी राजपूत थे। कुमारस्वामी ने विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध मुगल चित्रकला शैली से राजस्थानी चित्र शैली को अलग श्रेणीबद्ध करने एवं दोनों में भिन्नता बताने के लिए किया था। इसलिए मालवा, जिसमें मध्य भारत की रियासतें शामिल थीं, और पहाड़ी शैली, जिसमें पहाड़ी या उत्तर-पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेश शामिल थे, भी राजपूत चित्र शैली की परिधि/सीमा में शामिल थे।

कुमारस्वामी के लिए यह शब्दावली चित्रकला की स्वदेशी परम्परा, जो मुगलों के आगमन से पूर्व उस मुख्य भू-भाग में विद्यमान थी, का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलकर 'राजपूत शैली' शब्द अप्रचलित शब्द हो गया। इसके बजाय राजस्थानी या पहाड़ी जैसी विशेष श्रेणियों का प्रयोग किया जाने लगा। यद्यपि लघु दूरियों द्वारा अलग होने के बाद भी, इन रियासतों में उभरी एवं विकसित हुईं चित्रात्मक शैलियाँ व्यवहारगत प्रयोग के सन्दर्भ में काफी विविध थीं-उत्कृष्ट या प्रगाढ़; रंगों की प्राथमिकताएँ (चमकदार या सौम्य); रचनात्मक तत्व (स्थापत्य कला, आकृति व प्रकृति का चित्रण); कथन के तौर तरीके; प्रकृतिवाद के लिए निकटता-या चरम व्यवहार पर जोर दिया गया था।

→ परतदार हस्तनिर्मित कागज पर बनाये गये चित्र

चित्रों को वास्ली (Waslis) पर बनाया जाता था-वास्ली परतदार हस्तनिर्मित कागज होता था, जिसे गोंद (glue) द्वारा चिपकाकर इच्छानुसार मोटा कर लिया जाता था। कागजों (Waslis) पर काले या भूरे रंगों की बाह्य रेखायें बनाई जाती थीं और उन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ करने या कुछ प्रयोगात्मक तौर पर चिपकाने हेतु जगह बनाई जाती थी। रंग करने के पदार्थ विशेषतः खनिजों या बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना या चाँदी से प्राप्त किए गए जिन्हें गोंद के साथ मिलाया गया ताकि जिल्द (binding medium) बनाई जा सके। ऊँट और गिलहरी के बालों को ब्रुश हेतु उपयोग में लाया गया। पूर्ण होने पर चित्र को सुलेमानी पत्थर से चिकनाया (burnish) गया ताकि इसे एकसमान एवं आकर्षक चमक प्रदान की जा सके।

चित्रण करने का कार्य एक प्रकार का सामूहिक कार्य था; मुख्य कलाकार रचना करता एवं प्रारम्भिक आरेख बनाया करता, उसके पश्चात् उसके शिष्य या विशेषज्ञ रंग करने का, आकृति बनाने का, स्थापत्यता, भूभाग, जानवर बनाने आदि का कार्य करते थे। वे सभी इस कार्य को बाँटकर विभिन्न हिस्सों में करते थे, तत्पश्चात् मुख्य कलाकार उन्हें (चित्रों को) अन्तिम स्वरूप भी प्रदान करता था। लेखक छोड़े गए स्थान पर पद्य को लिखता था।

→ चित्रों की विषयवस्तु-एक अवलोकन (Themes of Paintings—An Overview)

16वीं शताब्दी तक, राम एवं कृष्ण धर्म-सम्प्रदायों में वैष्णववाद पश्चिम, उत्तर एवं मध्य भारत के कई भागों में भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जो कि सम्पूर्ण भारतीय प्रायद्वीप पर फैल गया।

1. गीत गोविन्द के चित्र:

- कृष्ण सभी लोगों को भाते थे, उन्हें न केवल एक देवता बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी पूजा जाता था। प्रेम की अवधारणा एक धार्मिक विषयवस्तु के रूप में पली-बढ़ी जहाँ पर ईश्वरीय निकटता एवं संवेदना को प्रसन्न कर देने वाला संश्लेषण व्याप्त था। श्रीकृष्ण को रचयिता के रूप में माना गया जहाँ समस्त रचना एक आनन्ददायी मुद्दा रही और राधा उसका केन्द्र रहीं, उन्हें एक मानवीय आत्मा मानकर भगवान की पूजा हेतु प्रस्तुत किया गया।

- देवता के प्रति आत्मा का समर्पण राधा के द्वारा स्वयं को अपने प्रिय कृष्ण हेतु भुला दिए जाने को 'गीत गोविन्द' के चित्रों में देखा जा सकता है।

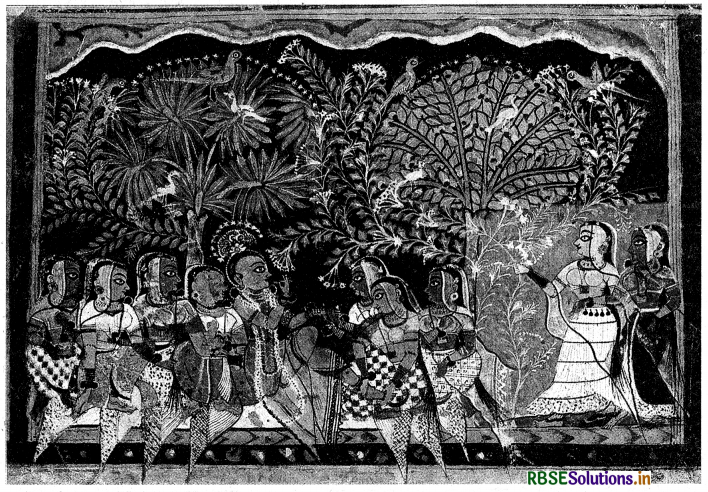

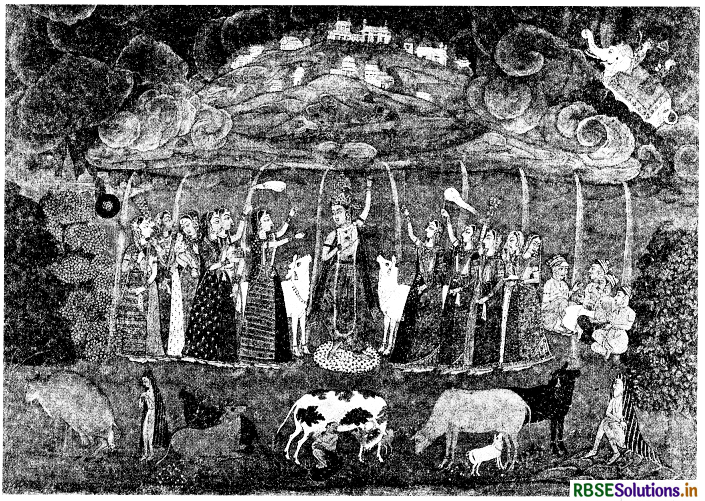

चित्र-कृष्ण और गोपियाँ वन में, गीत गोविन्द, मेवाड़ ( 1550)

12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित 'गीत गोविन्द' रचना 'ग्वाले का गीत' संस्कृत भाषा में एक कवित्व गीत है जो श्रृंगार रस को उत्पन्न करती है, उसमें सांसारिक आकृतियों द्वारा राधा एवं कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया गया है। जयदेव को बंगाल के लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि माना जाता है।

2. भानुदत्त द्वारा रचित रसमंजरी के चित्र:

भानुदत्त नामक एक मैथिली ब्राह्मण 14वीं शताब्दी में बिहार में रहता था, उसने कलाकारों का अन्य प्रिय ग्रन्थ 'रसमंजरी' लिखा जिसे प्रसन्नता के गुलदस्ते के रूप में व्यक्त किया गया। संस्कृत भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ रस की व्यंजना करता है एवं नायकों व नायिकाओं के वर्गीकरण पर उनकी उम्र के अनुसार बात करता है। इसमें बाल, तरुण एवं प्रौढ़ावस्था को बताया गया है । इसमें शारीरिक स्वरूप के गुण के अनुसार पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी आदि स्वरूपों को बताया गया है एवं खण्डिता, वासकसज्जा, अभिसारिका, उत्का आदि भावनात्मक दशाओं को बताया गया है। यद्यपि ग्रंथ में श्रीकृष्ण का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि चित्रकारों ने उन्हें मूल आदर्श विषयक प्रेमी के रूप में बताया है।

3. केशवदास द्वारा रचित रसिकप्रिया के चित्र:

'रसिकप्रिया' पुस्तक का अनुवाद 'विशेषज्ञ की प्रसन्नता' के तौर पर किया गया है, जिसे जटिल कवित्व अनुवादों से परिपूर्ण माना गया है एवं विशेष दरबारियों में सौन्दर्य के आनन्द हेतु इसकी रचना की गई थी। इसे केशव दास के द्वारा ब्रजभाषा में लिखा गया था, जो कि 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह का दरबारी कवि था। रसिकप्रिया बहुत सारी भावनात्मक स्थितियों को खोजती है। इसमें प्रेम, साहचर्य, चपलता, ईर्ष्या, झगड़ा एवं उसके बाद पृथक् होना, गुस्सा आदि को बताया गया है। ये स्थितियाँ राधा एवं कृष्ण के माध्यम से व्यक्त किये गये साधारण प्रेमियों में आमतौर पर होती हैं।

4. केशवदास द्वारा रचित कविप्रिया के चित्र:

केशव दास द्वारा 'कविप्रिया' नामक एक और कविता का ग्रंथ राय परबिंन के सम्मान में लिखा गया था, जो कि ओरछा के एक प्रसिद्ध दरबारी थे। यह प्रेम की गाथा है तथा जिसके 10वें अध्याय, जिसका शीर्षक बारामासा है, में वर्ष के 12 महीनों के मौसम का चित्रण किया गया है। इसमें विभिन्न मौसमों में लोगों के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है एवं इन महीनों से जुड़े विभिन्न त्यौहारों को भी बताया गया है। केशव दास यह बताता है कि इसमें नायिका किस प्रकार नायक का दिल जीत लेती है कि वह उसे छोड़े नहीं और वे एक साथ आगे की एक यात्रा पर चलें।

5. बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के चित्र:

बिहारी द्वारा लिखित 'बिहारी सतसई' जिसमें 700 दोहे (सतसई) कहावत एवं नैतिकता बुद्धिवाद की रचनाएँ हैं । यह माना जाता है कि उसने 1662 के लगभग सतसई की रचना की जब वह जयपुर दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में था। संरक्षक का यह नाम सतसई के गीतों में कई बार आया है। सतसई को वृहद् रूप में मेवाड़ में चित्रित किया गया जबकि इसमें पहाड़ी शैली में बहुत कम कार्य हुआ है।

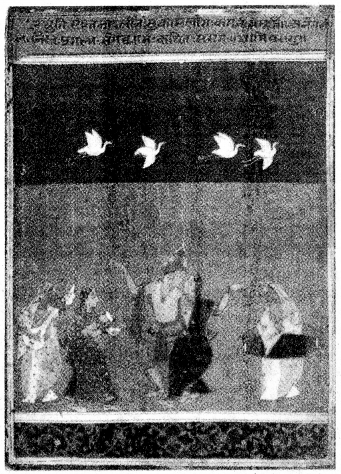

6. रागमाला के चित्र:

रागमाला चित्रकलाएँ, राग एवं रागिनियों की सचित्र व्याख्याएँ हैं। दैवीय एवं मानवीय स्वरूप में रागों को देखा गया है जो कि कवियों एवं संगीतकारों द्वारा आध्यात्मिक एवं रोमानी स्वरूप के सन्दर्भ में देखी गई है। प्रत्येक राग मन के भाव, दिन के समय एवं मौसम से जुड़ी हुई है। रागमाला के चित्रों को एलबम के 36 से 42 पन्नों में व्यवस्थित किया गया है जो कि परिवारों के स्वरूप के अनुसार संगठित है। हर परिवार का मुखिया एक पुरुष राग होता है, जिसकी छ: महिला साथिनें होती हैं जिन्हें रागिनियाँ कहा जाता है। भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ

और श्री छ: मुख्य राग हैं।

7. रोमानी कथाओं एवं प्राचीन ग्रन्थों पर आधारित विषयवस्तु

प्राचीन काल के कवि एवं भाटों की किंवदंतियाँ व अन्य रोमानी कथाएँ जैसे ढोला-मारु, सोहनी-महीवाल, मृगावत, चौरपंचाशिका और लौरचन्दा आदि अन्य प्रमुख पसंदीदा विषयवस्तु हैं। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, देवी महातम्य आदि ग्रन्थ सभी चित्र शैलियों के पसंदीदा रहे हैं।

चित्र-चौरपंचाशिका, मेवाड़ (1500)

8. अन्य विषयवस्तु पर आधारित चित्र:

इनके अतिरिक्त, चित्रों की वृहद् संख्या दरबार के दृश्य या ऐतिहासिक क्षणों का लेखा-जोखा हैं जो शिकार अभियान, युद्ध एवं विजय के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। ये पिकनिक, बगीचे के गोठ, नृत्य, संगीत प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों, त्यौहारों, वैवाहिक जुलूसों, राजाओं के दरबारियों और उनके परिवार जनों के चित्रों, शहर की झलक, पशु-पक्षियों का चित्रण प्रदर्शित करती हैं।

→ मालवा चित्र शैली (Malwa School of Painting):

- 1600 और 1700 ईसा के मध्य में मालवा चित्र शैली फलीभूत हुई एवं यह हिन्दू राजपूत दरबारों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है। इसकी द्विआयामी साधारण भाषा जैन पाण्डुलिपियों से चौरपंचाशिका पाण्डुलिपि चित्रों तक विशेष प्रगति के संपादन के तौर पर दिखाई देती है।

- यह शैली अपने सम्बन्धित राजाओं के क्षेत्रीय रियासतों एवं दरबारों में पनपी और विकसित/फलीभूत हुई थी, मालवा शैली अपने उद्भव के संक्षिप्त केन्द्र तक ही सीमित नहीं रही। अपितु यह मध्य भारत के एक विशाल भू-भाग पर व्यापक रूप से फैली, जहाँ यत्र-तत्र स्थानों से होते हुए माण्डु, नुसरतगढ़, नरसयांग शहर तक बढ़ती गई। कुछ विस्तृत रूप से चित्रित कवित्व ग्रन्थों में 1652 ईसा का 'अमारू शतक' और 1680 ईसा की माधोदास की रागमाला चित्र शामिल हैं।

→ दतिया महल संग्रह:

दतिया महल संग्रह से मालवा शैली के बहुत सारे चित्रों को खोजा गया है जो यह दावा प्रस्तुत करती हैं कि बुन्देलखण्ड चित्रकला का क्षेत्र रहा है। परन्तु बुन्देलखण्ड के दतिया महल में बनी भित्ति-चित्र स्पष्ट रूप से मुगल प्रभाव को नकारती हैं। ये भित्ति चित्र कागज पर किए गए उन कार्यों से काफी भिन्न हैं, जो कि विशेष रूप से देशज द्विआयामी मितव्ययिता से किए गए कार्य हैं। इनमें संरक्षक राजाओं का उल्लेख पूर्णतया विलुप्त है तथा इस शैली के चित्र (Portraits) यह भी दावा करते हैं कि इन चित्रों को दतिया प्रशासकों ने घुमक्कड़ कलाकारों से खरीदा था। घुमक्कड़ कलाकार अपने साथ, रामायण, भागवत पुराण, अमारू शतक, रसिकप्रिया, रागमाला व बारहमासा तथा अन्य प्रसिद्ध विषयों के चित्रों को लेकर घूमते थे।

चित्र-राग मेघ, माधो दास, मालवा (1680)

मुगल शैली के चित्र 16वीं शताब्दी के दृश्यों पर हावी थे, जो कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर दरबार तक व्यापक रूप से फैले हुए थे। क्षेत्रीय मुगल चित्रशालाएँ देश के अनेक भागों में समृद्ध हुईं। ये क्षेत्र वैसे तो मुगलों के अधीन थे परन्तु उनका प्रशासनिक कार्यभार शक्तिशाली और सम्पन्न गवर्नरों द्वारा संभाला जा रहा था, इनकी नियुक्ति मुगल सम्राटों ने की थी। इन क्षेत्रों में चित्रण की भाषा का विकास मुगल और विशिष्ट स्थानीय तत्वों के मिश्रण से हुआ। दक्किनी शैली का प्रादुर्भाव एवं विकास 16वीं शताब्दी से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा तथा हैदराबाद आदि केन्द्रों में हुआ। उत्तरार्द्ध 16वीं शताब्दी तथा पूर्वार्द्ध 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैलियों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, जबकि इसका अनुसरण करते हुए उत्तरार्द्ध 17वीं तथा पूर्वार्द्ध 18वीं शताब्दी में पहाडी शैली प्रभाव में आई।

→ मेवाड़ चित्र शैली (Mewar School of Painting):

प्रारम्भिक परिचय:

राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला का एक महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक केन्द्र है। यहाँ 17वीं शताब्दी के पूर्व से विशिष्ट प्रभाव वाली चित्रकला का परम्परागत ढंग से निर्माण किया जाता रहा। चित्रकला की यह स्वदेशी पद्धति तब तक निरन्तर चलती रही, जब तक कि करण सिंह का मुगलों से सम्पर्क नहीं हुआ और समकक्ष परिष्कृत व शुद्ध पद्धति से परिचय हुआ। हालाँकि, मुगलों के साथ दीर्घ युद्धों ने अधिकांश प्रारम्भिक उदाहरणों का सफाया कर दिया।

कलाकार निसारदीन द्वारा चित्रित चित्र:

मेवाड़ शैली का उद्भव विशेष रूप से निसारदीन नामक कलाकार द्वारा 1605 में चावण्ड में चित्रित रागमाला चित्रों के संग्रह के साथ सम्बन्धित है। इस संग्रह में एक कालफन (Colophon) पृष्ठ है जो ऊपर दी गई महत्त्वपूर्ण सूचना को प्रकट करता है। यह संग्रह (set) अपना दृश्य सौन्दर्य साझा करता है तथा अपनी प्रत्यक्ष निकटता, सामान्य रचनाओं, सूक्ष्म सजावटी विवरणों व चमकीले रंगों में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चित्र शैली के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बताता है।

कलाकार साहिबदीन द्वारा रचित चित्र:

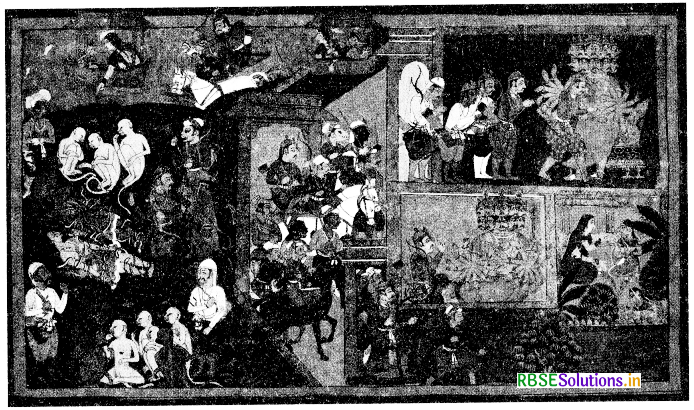

जगत सिंह प्रथम (1628-1652) का राज्यकाल उस काल के तौर पर निर्धारित किया जाता है जब सिद्धहस्त कलाकारों-साहिबदीन व मनोहर के अधीन सचित्र सौन्दर्य को पुनर्स्थापित किया गया। इन कलाकारों ने मेवाड़ चित्रों की पद्धति एवं शब्दावली को एक नवीन प्राणशक्ति प्रदान की थी। साहिबदीन ने 1628 में रागमाला, 1648 में रसिकप्रिया व भागवत पुराण को चित्रित किया। इसके साथ ही, 1652 में रामायण का युद्ध काण्ड चित्रित किया, जिसके एक पन्ने (folio) की चर्चा यहाँ की गई है।

स्वदेशी कलाकार साहिबदीन द्वारा रचित युद्धों की पुस्तक 'युद्ध काण्ड' चित्रों के रामायण संग्रह में एक अध्याय है, जिसे लोकव्यापी रूप में जगत सिंह रामायण के तौर पर संदर्भित किया जाता है। 1652 में, साहिबदीन ने एक कथा चित्रण उपकरण तैयार किया जो कि युद्ध के चित्रों में शामिल महत्त्वाकांक्षी पैमाने पर विश्वसनीयता

चित्र-रामायण का युद्ध काण्ड, साहिबदीन, मेवाड़ (1652)

प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण था। विभिन्न कथ्यात्मक तकनीकों को प्रयुक्त करते हुए, वह या तो एक ही चित्र में विभिन्न घटनाओं को परत-दर-परत लागू करता है, या फिर एक अकेली घटना को एक से अधिक पन्नों (Folios) में दिखाता है । यह चित्र इन्द्रजीत की चालाकीपूर्ण तकनीक एवं युद्ध में जादुई हथियारों के प्रयोग को प्रदर्शित करता है।

→ अन्य कलाकारों द्वारा चित्रित चित्र:

मनोहर का सबसे प्रभावशाली कार्य 1649 में रामायण का बालकाण्ड था। अन्य असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार, जगन्नाथ ने 1719 में बिहारी की सतसई को चित्रित किया, जो कि मेवाड़ शैली का एक अनोखा योगदान बनी हुई है । हरिवंश और सूरसागर जैसे अन्य ग्रंथ भी 17वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में चित्रित किये गये।

→ नाथद्वारा की पिछवाई चित्रकला:

नाथद्वारा, उदयपुर के पास एक कस्बा तथा एक प्रमुख वैष्णव केन्द्र, भी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एक चित्र शैली के रूप में उभरा। यहाँ देवता श्रीनाथजी के कई उत्सवी आयोजनों पर विशाल पृष्ठ चित्र का चित्रण कपड़ों पर किया गया, इस तरह की कला को पिछवाई (Pichhwais) कहा जाता है।

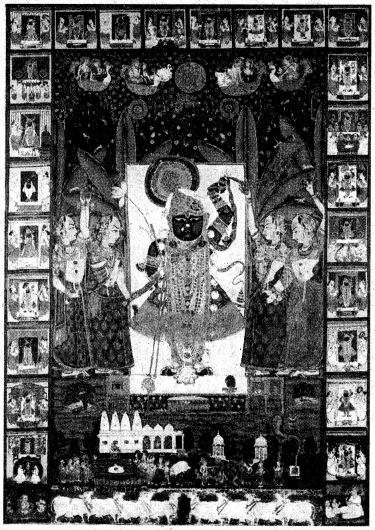

चित्र-श्रीनाथजी के रूप में कृष्ण शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाते हुए, नाथद्वारा, 1800

18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का दरबारी होना:

18वीं शताब्दी में चित्रकला ग्रंथ चित्रावलियों से तेजी से फिसलते हुए दरबारी कार्यकलापों एवं शाही लोगों के विनोद-विहार करने की ओर बढ़ता गया। मेवाड़ कलाकार सामान्यतः एक चमकीली पटिया (Palette) को प्राथमिकता से प्रयोग कर रहे थे, जिसमें लाल व पीले रंग प्रमुख होते थे। मेवाड़ चित्रकला का वातावरण 18वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हुए लौकिक तथा दरबारी हो गया। न केवल चित्रांकन सम्मोहन का विकास हुआ अपितु वृहदाकार एवं भड़कीले रंगों वाले दरबारी दृश्यों, शिक र अभियानों, उत्सवों, जनाना (Zenana) कार्यकलापों, खेलों इत्यादि को भी विषयों के रूप में व्यापक स्तर पर पसंद किया गया।

→ महाराणा जगत सिंह द्वितीय का मेवाड़ फेरी का चित्र:

महाराणा जगत सिंह द्वितीय (1734-1752) को प्रदेश भ्रमण करते दर्शाता हुआ एक पन्ना (folio) है, जिसमें वे अपने फेरी (hawking) में हैं। प्रदेश का दृश्य एक तिरछी नजर से दिखाया गया है, तथा अग्रभूमि की तुलना में एक स्पर्शरेखा पर उठे हुए क्षितिज का चित्रण किया गया है। ये सभी कलाकार को असीमित दृष्टि के मनोरम दृश्य की कल्पना करने में सक्षम ८. । दृश्य की प्रासंगिकता इसके वर्णन की जटिलता में निहित है जिसका उद्देश्य रिपोर्ताज भी है।

चित्र-महाराणा जगत सिंह द्वितीय की मेवाड़ फेरी (1744)

→ बूंदी चित्र शैली (Bundi School of Painting):

प्रारम्भिक परिचय:

बूंदी में 17वीं शताब्दी में चित्रकला की एक उर्वर एवं विशिष्ट शैली विकसित हुई, जो कि अपनी बेदाग रंग भावना तथा श्रेष्ठ औपचारिक रचना हेतु जानी जाती है।

1591 में चित्रित बूंदी रागमाला दी कला के प्रारम्भिक और रचनात्मक चरण को व्यक्त करती है। इसे हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह (1585-1607) के राज्यकाल में चुनार नामक स्थान पर चित्रित किया गया था।

→ बूंदी के विभिन्न शासकों द्वारा चित्रकला का विकास:

- बूंदी शैली दो प्रशासकों-राव छतर साल (1631-1659) तथा उनके पुत्र, राव भाव सिंह (1659-1682) के संरक्षण में फली-फूली। राव छतर साल को शाहजहाँ द्वारा दिल्ली का गवर्नर बनाया गया था तथा उसने दक्कन के अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव भाव सिंह एक उत्साही एवं स्वयं आगे बढ़कर कला को संरक्षण प्रदान करने वाला संरक्षक था, जैसा कि विभिन्न चित्रांकनों द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो कि उसके समय में बनाए गए तथा अन्य समयों में बनाए गए। उसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध सिंह (1682-1702) तथा बुद्ध सिंह के राज्यकाल में कला के रचनात्मक विकास कार्य देखे गये। बुद्ध सिंह के गलमुच्छों वाले चेहरे को कई चित्रों में देखा जा सकता है। विभिन्न राजनैतिक झगड़ों के बावजूद तथा चार बार अपना राज्य खो देने के बाद भी बुद्ध सिंह को चित्रकला को प्रोत्साहन देने हेतु जाना जाता है।

- चित्रकला के कार्य ने अपने पूर्ण पराकाष्ठा/सम्पन्नता के चरण में प्रवेश किया, भले ही यह अवधि संक्षिप्त थी। यह समय था बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह (1749-1771) का दीर्घ शासनकाल, जहाँ इसने विवरण की सूक्ष्मता में परिष्कार प्राप्त किया। 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी चित्रों पर दक्किनी सौन्दर्य का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे-चमकीले एवं जीवंत रंगों के प्रति प्रेम को देखा जा सकता है।

- उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी बिशन सिंह (1771-1821) ने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया तथा वह कला का एक पारखी था। उसे शिकार करने का गहरा शौक था तथा उसके काल में बने चित्रों में उसे जंगली पशुओं का शिकार करते हुए प्रायः देखा जा सकता है। उसके उत्तराधिकारी राम सिंह (1821-1889) के शासनकाल में बूंदी महल की चित्रशालाएँ (Chitrashalain) शाही जुलुसों, शिकार दृश्यों व कृष्ण की कथा की घटनाओं के भित्ति चित्रों द्वारा सजाई गई थीं। बूंदी में चित्रकला की अंतिम अवस्थाओं का महल में चित्रित विभिन्न दीवार चित्रों द्वारा श्रेष्ठ उदाहरण दिया गया है।

→ बूंदी और कोटा शैली के विशिष्ट लक्षण

- घनी हरियाली; विभिन्न वनस्पति, वन्यजीव एवं पक्षियों सहित सुरम्य भू-भाग; पहाड़ियाँ एवं घने जंगल; तथा जल निकाय (Water bodies)।

- यहाँ उत्कृष्ट घुड़सवारी चित्रों की एक श्रृंखला है।

- हाथियों का चित्र विशेष रूप से दोनों बूंदी व कोटा में नायाब है।

- महिलाओं की सुंदरता का चित्रण करने में बूंदी कलाकारों का अपना स्वयं का मापदण्ड था-चित्रों में महिलाएँ गोल चेहरे, आगे की ओर बढ़ा ललाट, तीखी नाक, फूले गाल, गहरी भौंहें तथा पतली कमर वाली सुन्दर दर्शाई गई हैं।

→ बूंदी रागमाला:

बूंदी चित्रकला के प्रारम्भिक चरण 'बूंदी रागमाला' पर 1591 का फारसी का एक शिलालेख है, जिसमें शेख हसन, शेख अली व शेख हातिम आदि कलाकारों के नाम उल्लेखित हैं। इन सभी कलाकारों का मुगल दरबार के मुख्य कलाकारों-मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस समद के शिष्यों के रूप में परिचय दिया गया है। वे चुनार (बनारस के समीप) का उल्लेख चित्रकला के उद्भव के स्थान के तौर पर करते हैं, जहाँ राव भोज सिंह तथा उनके पिता राव सुरजन सिंह ने एक महल कायम रखा। चुनार संग्रह के कुछ अवशिष्ट पन्नों (folios) में से हैं-रागिनी खम्बावती, बिलावल, मालाश्री, भैरवी, पतमंजरी व कुछ अन्य।

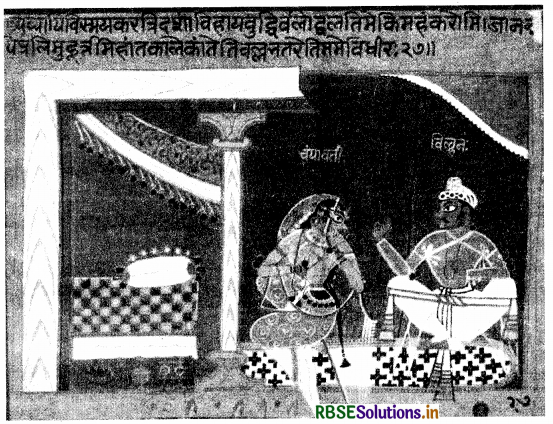

→ राग दीपक, चुनार रागमाला का चित्र:

राग दीपक को रात्रि बैठाव में दर्शाया गया है, वह अपनी प्रेमिका के साथ एक कक्ष में बैठा हुआ है जो कि चार दीपों की लपटों से गर्मजोशी से प्रकाशित है; दो दीप धारकों को अलंकृत मानव आकृतियों की तरह नवीन रूप से आकार दिया गया है । आकाश असंख्य सितारों से जगमगा रहा है और चन्द्रमा पूर्णतः पीला पड़ गया है, जिससे संकेत होता है कि यह अभी-अभी उदय नहीं हुआ है बल्कि रात्रि काफी बीत चुकी है तथा युगल एक-दूसरे के साथ कई घण्टे बिता चुका है। ... इस चित्र में महल की गुम्बज संरचना पर कलश पीले भाग पर फैला है, जो कि लिखने हेतु आरक्षित है तथा दीपक राग नाम-पत्र के अलावा कुछ अन्य नहीं लिखा है। यह चित्र निर्माण करने की प्रक्रिया में एक अन्तर्दृष्टि देती है तथा कोई भी समझ सकता है कि चित्र को इस पर पद्य लिखने देने से पूर्व पूर्णतः चित्रित किया गया था। इस चित्र के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि इस पर पद्य नहीं लिखा गया तथा नाम-पत्र (label) कलाकार के लिए एक संकेत के रूप में अधिक था कि उसे क्या चित्रित करनी चाहिए।

→ बारामासा:

बारामासा, बूंदी चित्रों का एक प्रसिद्ध विषय है। यह केशव दास द्वारा चित्रित 12 महीनों का वायुमण्डल सम्बन्धी विवरण है, जो कि राय परबिन (ओरछा के सुविख्यात दरबारी) हेतु लिखित कविप्रिया के दसवें अध्याय का भाग है।

→ कोटा चित्र शैली (Kota School of Painting):

प्रारम्भिक परिचय:

- बूंदी की पूर्णता को प्राप्त चित्र शैली की परम्परा ने कोटा को राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध चित्रकला का स्थान प्रदान किया है, जो शिकार के दृश्यों को प्रदर्शित करने में माहिर है। ये दृश्य चित्र | जानवरों के पीछा करने की एक ललक और असाधारण उत्साह को प्रतिबिम्बित करती हैं।

- कोटा और बँदी 1625 तक एक ही राज्य के भाग थे जब तक जहाँगीर ने बूंदी राज्य का विभाजन कर राव रतन सिंह (बूंदी के भोज सिंह के पुत्र) के बेटे मधुसिंह को उपहार में दिया क्योंकि उसने राजकुमार खुर्रम (शाहजहाँ) की दक्षिण में किए गए विद्रोह से उसे बहादुरी से बचाया था।

- बूंदी से अलग होने के बाद, कोटा की स्वयं की एक शैली बनी जो कि जगत सिंह (1658-1683) के शासनकाल में करीब 1660 से प्रारम्भ हुई। शुरुआत में कई दशकों तक कोटा और बूंदी के चित्रों में फर्क किया. जाना सम्भव नहीं हुआ क्योंकि कोटा के चित्रकारों ने बूंदी का प्रभाव प्राप्त कर लिया था। कुछ रचनाओं के शब्द बूंदी के चित्रों के प्रतिशब्दों से लिये गये हैं। आने वाले दशकों में कोटा चित्रकला की झलक आगे बढ़ती नजर आई थी। अत: कोटा शैली के चित्रों का प्रकार आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत बन गया था।

- . रामसिंह प्रथम (1686-1708) के राज्यकाल तक, कलाकार अपनी आविष्कारक विभिन्नताओं के विषयों को वृहद् स्तर तक ले गए। कोटा के कलाकारों ने प्रथमतः भू-भाग का चित्रण रचना के वास्तविक विषय के रूप में किया। उम्मेद सिंह (1770-1819) 10 वर्ष की उम्र में राज-गद्दी पर आरूढ़ हुए। परन्तु उसका शक्तिशाली राज प्रतिनिधि जालिम सिंह तरुण राजा को शिकार का आनन्द देता था एवं वह स्वयं राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता था। इस प्रकार उम्मेदसिंह अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही जंगली जीवन एवं खेलकूद एवं शिकार के अभियानों में अपना ज्यादातर समय बिताते थे। चित्रकला उसका शोषण करने वालों द्वारा चाटुकारिता का लेखा बन गई थी। इस अवधि में कोटा की चित्रकला पीछा करने के जुनून के रूप में प्रतीत होने लगी, जो कि एक सामाजिक रिवाज बन गई एवं जिसमें दरबार की महिलाएँ भी भाग लेने लगी थीं।

- कोटा के चित्र चारित्रिक रूप में स्वाभाविक, व्यवहार में हाथ के लिखावट का कौशल एवं छायादार प्रभाव पर जोर देते हैं, उदाहरणत: दो पलकों की आँखें। कोटा शैली के चित्रकार जानवरों एवं संघर्ष को व्यक्त करने में महारत प्राप्त थे।

→ बीकानेर चित्र शैली (Bikaner School of Painting):

प्रारम्भिक परिचय:

- 1488 में राव बीका राठौड़ ने बीकानेर में राजस्थान का सबसे प्रमुख राज्य स्थापित किया। उसके शासनकाल में अनूपसिंह (1669-1698) ने बीकानेर में पुस्तकालय स्थापित किया जो कि पाण्डुलिपियों और चित्रों का कोष बन गया था। मुगलों के साथ बीकानेर का लम्बा जुड़ाव रहा जिससे बीकानेर की चित्रकला एक विशेष भाषा में विकसित हुई जो कि मुगल लालित्य एवं वशीभूत रंगों से प्रभावित थी।

- शिलालेख की गवाही के आधार पर, 17वीं शताब्दी में मुगल चित्रशाला से बीकानेर में कई महान कलाकार आए और वहाँ काम किया। करण सिंह ने उस्ताद अली रजा को काम पर रखा, जो कि दिल्ली का प्रमुख चित्रकार था। उसका प्रारम्भिक कार्य.बीकानेर शैली का प्रतिनिधित्व करता है जिसे 1650 के लगभग के काल का कहा जाता है।

→ कलाकार रुकनुद्दीन के चित्र:

अनूप सिंह के राज्य काल में, रुकनुद्दीन (जिसके पुरखे मुगल दरबार से आए थे) प्रमुख कलाकार था, जिसकी कला दक्षिणी और मुगल परम्परा का स्वदेशी मिश्रण थी। उसने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को चित्रित किया था, जैसे-रामायण, रसिकप्रिया और दुर्गा सप्तशती। उसकी चित्रशाला में इब्राहीम, नाथू, साहिबदीन और ईसा अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे।

→ स्टूडियो स्थापित करने की प्रथा:

बीकानेर में स्टूडियो स्थापित करने की प्रचलित प्रथा थी जिन्हें मण्डी कहा जाता था, जहाँ पर एक मुख्य कलाकार के पर्यवेक्षण में कलाकारों का एक समूह कार्य करता था। शिलालेखों से यह पता लगाया जा सकता है कि रुकनुद्दीन, इब्राहीम और. नाथू ने इनमें से कुछ व्यावसायिक स्टूडियो प्रबंधित किए थे। अनूप सिंह के शासनकाल में कई मण्डियाँ विद्यमान थीं। किसी चित्र के पूर्ण होने पर, दरबार अभिलेखाध्यक्ष प्रमुख कलाकार का नाम एवं तिथि चित्र के पीछे की ओर लिखते थे। यह कार्य प्रमुख कलाकार के नाम से होता था एवं उन शिष्यों के कार्य भी मुख्य कलाकार के नाम से ही होते थे जो प्रमुख कलाकार की भाँति चित्र नहीं बना पाते थे। तथापि, इन प्रविष्टियों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रमुख कलाकार कभी-कभी चित्र को अन्तिम रूप देता था। इस हेतु गुदराई पद प्रयोग में लिया जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ उठाना होता था। नवीन लघु चित्र बनाने के कार्य के अतिरिक्त, इन स्टूडियो में मरम्मत या सुधार तथा पुराने कार्यों की नकल करने का कार्य किया जाता था।

चित्र-कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, शाहदीन, बीकानेर (1690)

बीकानेर शैली में कलाकारों के चित्र बनाना अनोखी परम्परा रही एवं उनमें से अधिकांश का चित्रण उनकी वंशावली की सूचना के साथ किया जाता था। उन्हें उस्ताज या उस्ताद कहकर पुकारा जाता था। रुकनुद्दीन ने मधुर रंगों में अपने चित्रों का चित्रण किया था।

→ कलाकार इब्राहीम के चित्र:

इब्राहीम के कार्यों में स्वप्न जैसी धुंधली-सी दिखने वाली गुणवत्ता थी। उसकी आकृतियाँ भारी सुन्दर दिखने वाले चेहरों वाली थीं। उसका स्टूडियो सबसे अधिक फलदार मालूम पड़ता है क्योंकि उसका नाम बारामासा, रागमाला और रसिकप्रिया जैसे विभिन्न संग्रहों पर दिया हुआ है।

बहियों के लेखों ने, दैनिक शाही रोजनामचों ने एवं बीकानेर चित्रों के असंख्य शिलालेखों ने इसे चित्रकला शैली को सबसे श्रेष्ठ प्रलेखित शैली बना दिया। मारवाडी एवं कभी-कभी पारसी में लिखे शिलालेखों में कलाकारों का नाम एवं तिथियों को बताया गया है, और कुछ स्थितियों में उत्पत्ति के स्थान एवं उन अवसरों को बताया गया है जिनके लिए कार्यों को करवाया गया था।

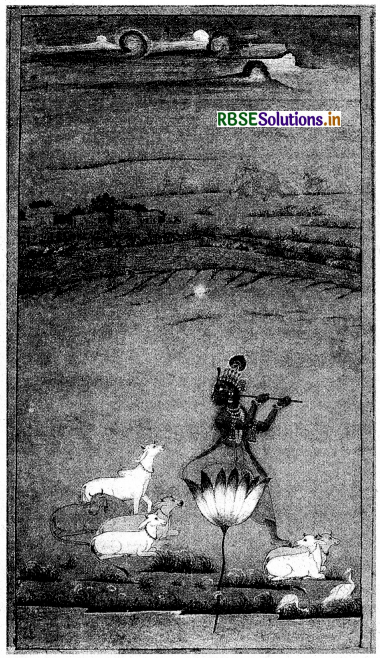

चित्र-गायों से घिरे हुए कृष्ण बाँसुरी बजाते हुए, बीकानेर (1777)

→ किशनगढ़ चित्र शैली (Kishangarh School of Painting)

सभी राजस्थानी लघु चित्रों में सर्वाधिक उच्च शैली की किशनगढ़ के चित्र अपनी खास विशेषताओं और विशिष्ट चेहरे के प्रकार द्वारा प्रतिष्ठित है।

→ विभिन्न राजाओं द्वारा किशनगढ़ चित्र शैली का विकास:

राजा किशनसिंह जो कि जोधपुर के राजा के पुत्रों में से एक थे, उन्होंने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानसिंह (1658-1706) के संरक्षण में कलाकार पहले से ही किशनगढ़ दरबार में काम कर रहे थे। राज्य की एक विशिष्ट शैली जिसमें मानव रूप को सामान्यतः लम्बा किया गया, हरे रंग का अत्यधिक उपयोग किया गया और सुन्दर भूभाग का चित्रण करने की लगन राजसिंह (1706-1748) के शासनकाल में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही विकसित हुई।

वल्लभाचार्य के पुष्टीमार्गीय सम्प्रदाय से राजसिंह ने प्रारम्भ किया, किशनगढ़ के शासकों के लिए कृष्ण लीला व्यक्तिगत पसन्द की विषयवस्तु बन गई और उनकी दरबारी कला के वृहत भाग का प्रतिनिधित्व करने लगी।

चित्र-कृष्ण और राधा एक मण्डप में, निहाल चंद, किशनगढ़ (1750)

→ निहालचन्द द्वारा चित्रित चित्र:

निहालचन्द, सावंत सिंह का सबसे प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कलाकार था। निहालचन्द ने 1735 और 1757 के मध्य सावंतसिंह के लिए कार्य किया, और सावंतसिंह की कविता पर चित्र बनाया, जिसमें राधा-कृष्ण के दैवीय प्रेम का चित्रण दरबारी आवरण में किया। जो कि अक्सर अपने मनोरम परिदृश्य समायोजन की विशालता और सूक्ष्मता में छोटे दिखाई देते हैं।

→ किशनगढ़ चित्रों की विशेषताएँ

- विशिष्ट चेहरों की धनुषाकार भौंहें, कमल की पंखुड़ी के समान आँखें जो हल्की सी गुलाबी रंग की हैं, झुकी हुई पलकें, तीखी पतली सीधी नाक और पतले होंठ द्वारा चित्रित किया जाता है।

- किशनगढ़ के कलाकारों ने खाकों (Vistas) का चित्रण विशिष्ट प्रभावी रंगों में किया है।

→ जोधपर चित्र शैली (Jodhpur School of Painting):

प्रारम्भिक परिचय:

16वीं शताब्दी से मुगलों की राजनैतिक उपस्थिति के साथ, उनके दृश्य सौन्दर्य के प्रभाव ने चित्रांकन की शैली तथा दरबारी दृश्यों के चित्रण इत्यादि में अपना स्वयं का प्रकार बनाया। यद्यपि स्वदेशी मूल शैली ने संस्कृति में गहरा पैठ बना रखा था और चारों ओर फैली हुई थी कि इसने चित्रकला में प्रबल होने का विरोध किया और चित्रों के अधिकांश सचित्र संग्रहों में स्वयं प्रबल हुई। कलाकार वीरजी द्वारा 1623 में पाली में प्रारम्भिक संग्रहों में से एक रागमाला का चित्रण किया गया था।

→ महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास:

17वीं शताब्दी के मध्य महाराजा जसवंत सिंह (1638-1678) द्वारा चित्रकला की शुरुआत की गई। उनके संरक्षण में 1640 के लगभग दरबारी जीवन के प्रदर्शन एवं चित्रांकन की एक दस्तावेजी चित्रकला की परम्परा शुरू हुई। जिसने 19वीं शताब्दी तक फोटोग्राफी के आने तक प्रसिद्धि प्राप्त की, जब इसने घटनाओं के लेख संधारण में चित्रों के विकल्प का स्थान लिया। जसवंत सिंह के असंख्य चित्र अभी भी विद्यमान हैं। उनकी श्रीनाथजी के वल्लभ सम्प्रदाय के प्रति रुचि के कारण, उन्होंने कृष्ण से सम्बन्धित बहुत सी विषय वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जिसमें भागवत पुराण सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

→ महाराजा अजीतसिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास:

उनका उत्तराधिकारी अजीत सिंह (1679-1724) औरंगजेब से 25 वर्ष तक युद्ध के पश्चात् राजा बना। यह युद्ध साहसिक योद्धा दुर्गादास के द्वारा लड़ा गया था जिन्होंने सफलतापूर्वक मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया था। दुर्गादास एवं उनके नायकत्व को अजीतसिंह के काल की दरबारी चित्रकलाओं एवं कविताओं में बहुत अधिक स्थान मिला। दुर्गादास का घोड़े पर विराजमान व्यक्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ था। . महाराजा मानसिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास-जोधपुर चित्र शैली का अन्तिम विकासात्मक चरण मानसिंह (1803-1843) के शासनकाल में संयोग से मिला। उनके काल में रामायण (1804), ढोला मारु, पंचतंत्र (1804) और शिव पुराण जैसे महत्त्वपूर्ण चित्र संग्रह बने। रामायण के चित्र बहुत रुचिकर रहे जैसे कि कलाकार ने राम की अयोध्या के चित्रण में जोधपुर की समझ को काम में लिया। इस प्रकार, किसी को इसका आभास बाजार, गलियों एवं दरवाजों इत्यादि से हो जाता है जो जोधपुर के काल के हैं।

→ मानसिंह नाथ सम्प्रदाय का अनुयायी था और नाथ गुरुओं के साथ उसके चित्र विद्यमान हैं। नाथ चरित्र (1824) के संग्रह का चित्रण भी किया गया।

19वीं शताब्दी तक बने मारवाड़ चित्रों के पीछे दिए गए विवरण चित्रकला के बारे में ज्यादा सूचनाएँ नहीं देते हैं । कदाचित् तिथियों का अंकन किया जाता था। कलाकार का नाम, स्थान का वर्णन और भी दुर्लभ था।

→ जयपुर चित्र शैली(Jaipur School of Painting):

जयपुर शैली की चित्रकला का उद्भव इसकी तात्कालिक राजधानी आमेर में हुआ था, जो कि समस्त बृहद् राजपूत राज्यों के नजदीक थी। ये राजपूत राज्य मुगलों की राजधानी आगरा और दिल्ली के पास थे। जयपुर के शासकों ने मुगल शासकों के साथ मधुर सम्बन्ध प्रारम्भिक काल से बनाये रखे, जिन्होंने आमेर के सौन्दर्य को बहुत अधिक प्रभावित किया था। राजा भारमल (1548-1575) ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया। उसका पुत्र भगवंत दास (1575-1592) भी अकबर का नजदीकी दोस्त था और उसका पुत्र मानसिंह अकबर का सबसे अधिक विश्वासपात्र सेनापति था।

→ सवाई जयसिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास:

सवाई जयसिंह (1699-1743) एक प्रभावशाली शासक था। जिसने अपने नाम से 1727 में जयपुर को नई राजधानी बनाया और आमेर से जयपुर आ गया। उसके काल में जयपुर शैली की चित्रकला पनपी और एक सुपरिभाषित स्वतंत्र शैली के रूप में सामने आई। दरबार के आलेख. यह बताते हैं कि कुछ मुगल चित्रकारों को दिल्ली से लाया गया जो कि उसके चित्रशाला का भाग बन गये। उन्होंने प्रसिद्ध कलाकारों व मूर्तिकारों को जयपुर आकर बसने का निमंत्रण दिया और सूरतखाना का पुनर्गठन किया। यह वह स्थान था जहाँ पर चित्रों को बनाया जाता था और वे सुरक्षित रखी जाती थीं। वह वैष्णव सम्प्रदाय की ओर आकर्षित हुआ और उसने राधा-कृष्ण की विषयवस्तु पर असंख्य चित्रों का चित्रण करवाया। उसके शासनकाल में कलाकारों द्वारा रसिकप्रिया, गीत गोविन्द, बारामासा और रागमाला पर आधारित संग्रहों का चित्रांकन किया गया, जहाँ पर नायक की आकृति राजा के समान प्रतिबिम्बित होती थी। उसके समय के रूप चित्र भी प्रसिद्ध थे और साहिबराम नामक एक प्रसिद्ध कलाकार इनके चित्रशाला का भाग था, मुहम्मद शाह अन्य कलाकार था।

→ सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास:

सवाई ईश्वरी सिंह (1743-1750) ने कला को आगे बढ़ाया। धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त, उसने अपने शौक के समय के दृश्य चित्र भी बनवाए जैसे हाथी की सवारी, सुअर और चीते का शिकार, हाथी की लड़ाई और इसी तरह के अन्य चित्र। सवाई माधोसिंह (1750-1767) दरबारी जीवन के लेखा-जोखा की घटनाओं से आकर्षित हुआ था।

→ सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में चित्रकला का विकास:

सवाई प्रताप सिंह (1779-1803) की आकांक्षाओं के अन्तर्गत, 18वीं शताब्दी में पूर्व से हावी मुगल प्रभाव कम हुआ एवं नवीन स्वरूप के साथ जयपुर. शैली की सौन्दर्य बोधता पनपी, जो कि स्वदेशी एवं मुगल विशेषताओं से युक्त थी। यह जयपुर की कला के बढ़ने का दूसरा अवसर था और प्रतापसिंह ने 50 कलाकारों को नियुक्त किया था। वह विद्वान, कवि, उर्वर दिमाग वाला लेखक और कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके समय के दौरान, शाही चित्रों, दरबारी शानो-शौकत, वैभव एवं प्रदर्शन से अलग साहित्यिक एवं धार्मिक विषयवस्तु जैसे गीत गोविन्द, रागमाला, भागवत पुराण इत्यादि को नए सिरे से प्रोत्साहन मिला।

अन्य जगहों की तरह, बहुत सारी प्रतियाँ आरेख व छिड़काव के माध्यम से बनाई गईं थीं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक, स्वर्ण का अत्यधिक प्रयोग किया गया। जयपुर चित्र शैली में बड़ी आकृति के प्रारूपों को प्राथमिकता दी एवं आदमकद चित्रों को बनाया गया।

→ राजस्थानी चित्र शैली के प्रमुख चित्र (Dominant Paintings of Rajasthani Schools):

(1) भागवत पुराण (Bhagvata Purana):

भागवत पुराण को वर्णित करते दृश्य, जो कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन एवं उनकी लीला के विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हैं। ये दृश्य कलाकारों के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध विषयवस्तु रहे हैं। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है जिसमें कृष्ण द्वारा शक्तासुर राक्षस को मारने का दृश्य दिखाया गया है (1680-1690)।

भागवत पुराण का यह पन्ना (Folio) मालवा शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है, जिसके प्रत्येके भाग को ध्यान से बाँटा गया है जो इस घटनाक्रम के समस्त विभिन्न दृश्यों को बता रहे हैं । नन्द एवं यशोदा के घर में मनाये जा रहे उत्सव एवं त्यौहार के दृश्यों को देखा जा सकता है, जब कृष्ण का जन्म हुआ था। स्त्री एवं पुरुष नाचगा रहे हैं (नीचे बाएं और ऊपर मध्य भाग में); अतिप्रसन्न माता-पिता यशोदा और नन्द दान देने वाले कार्यों में संलग्न हैं और ब्राह्मणों और सद्भावना रखने वाले लोगों को गाय और बछड़े दान में दे रहे हैं (मध्य बाएं और एकदम दाएं); अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन बहुत सारी मात्रा में पकाया जा रहा है (मध्य भाग): बुरी नजरों से बचाने के लिए महिलाओं ने श्रीकृष्ण को चारों ओर से घेर रखा है (ऊपर बायां भाग) एवं कथा का समापन श्रीकृष्ण को गिराने के साथ होता है, और इस प्रकार, गाड़ी के दानव, शाकतासुर को श्रीकृष्ण एक कोमल लात मारकर मुक्त कर रहे हैं।

(2) मारु रागिनी (Maru Ragini):

- मेवाड़ से रागमाला चित्रों का एक विशेष संग्रह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से एक यह चित्र इसके कलाकार, संरक्षक, स्थान और चित्रण तिथि के बारे में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मारु रागिनी इसी संग्रह से है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संकलन में है। चित्र पर पाए गए इसके लेख का विवरण मारु रागिनी का प्रतिनिधित्व करता है । यह रागश्री के रागिनी के तौर पर मारु को वर्गीकृत करता है और उसके शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन करता है एवं उसका उसकी प्रेमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी बताता है। यह बाद का हिस्सा है. जो कि मनोरंजक है, जैसा कि यह पढ़ा जाता है, "संवत् 1685 वर्षे असो वद १ राणा श्री जगत सिंह राजेन उदयपुर मध्ये लिखितम चितारा साहिबदीन बचन हारा ने राम राम।"

- संवत् 1685, 1628 ईसा है एवं साहिबदीन को चितारा के रूप बताया गया, जिसका अर्थ है कि "वह व्यक्ति जो चित्र बनाता है।" और चित्र बनाने के कार्य को लिखितम कहा गया है, इसका अनुवाद लिखने के अर्थ में है कि कलाकार का उद्देश्य चित्र पर अंकित लिखित कविता के समकक्ष एक चित्र का निर्माण करना है। .. मारु को रागश्री की पत्नी के रूप में समायोजित किया गया है क्योंकि यह. ढोला मारु का प्रसिद्ध नृत्य गीत

- है जो कि लोकगीत में गहराई तक डूबा है और उस क्षेत्र में परम्परागत रूप में गाया जाता है। यह ढोला नामक | राजकुमार की कहानी है और राजकुमारी मारु है जो कि विभिन्न प्रकार के संघर्षों को झेलते हुए अन्त में साथ हो जाते हैं। संघर्ष और क्लेश, बुरे सम्बन्धी, युद्ध, दुखद दुर्घटनाएँ इत्यादि कथ्यात्मकता का आधार बनाती हैं । यहाँ, | ऊँट पर भागकर जाते हुए दोनों को चित्रित किया गया है।

(3) राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा (Raja Aniruddha Singh Hara):

अनिरुद्ध सिंह (1682-1702), भावसिंह के बाद गद्दी पर बैठा। कुछ उल्लेखनीय चित्र जिनमें रुचिकर दस्तावेजी साक्ष्य दिए गए हैं, वे इस अवधि में पनपी हैं। इनमें से एक सबसे अधिक चर्चित अनिरुद्ध सिंह का अश्वारोही चित्र है जो 1680 में कलाकार तुलचीराम द्वारा चित्रित है। यह कलाकार के गति और घोड़े के चलने के अनुभव को बताता है तथा एक घोड़ा इतनी गति में है कि वह आगे की जमीन को मानने हेतु पूर्णतः मना कर देता है अर्थात् घोड़ा उड़ रहा है। घोड़े को हवा में ऊँचाई से उछलते हुए देखा जा सकता है कि जमीन दिखाई नहीं देती है। ऐसे चित्रों की कीमत यह है कि ये स्थिर चित्रों को कथा में बदल देते हैं। तुलचीराम एवं राजकुमार (कंवर) अनिरुद्ध सिंह के नाम चित्र के पीछे की ओर लिखे गये हैं। परन्तु सामने भारत सिंह का नाम, जो छत्रसाल का छोटा पुत्र है, लिखा गया है। कुछ विद्वान महसूस करते हैं कि यह चित्र भारत सिंह का प्रतिनिधित्व करता है. जबकि अधिकांश लोगों की राय है कि यह जवान अनिरुद्ध सिंह का प्रतिनिधित्व करती है, जब वह गद्दी पर भी नहीं बैठा था। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के संग्रह में है।

(4) चौगान खिलाड़ी (Chaugan Players):

यह चित्र एक राजकुमारी को पोलो (चौगान) खेलते हुए बताती है, जिसमें उसके साथी भी हैं। यह कलाकार दाना के द्वारा मानसिंह के शासनकाल के जोधपुर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। यह शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है कि यह मुख्य दरबार की है क्योंकि यह कई शैलियों के प्रकारात्मक प्रभाव को प्रकट करती है, जिस तरह से महिलाओं को चित्रित किया गया है, वह मुगल शैली है, घोड़ों के चित्रण से दक्षिणी प्रतीत होती है, चेहरे की विशेषताओं से बूंदी या किशनगढ़ की लगती है और हरी पृष्ठभूमि समतल मैदान की स्वदेशी प्राथमिकता का सुझाव देती है। इस चित्र के ऊपरी भाग में एक पंक्ति लिखी गई है जिसका अनुवाद है, "खूबसूरत सुन्दरियाँ घोड़े की पीठ पर खेल रही हैं।" यह चित्र 1810 में बनाया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है।

(5) कृष्ण झूला झूल रहे हैं एवं राधा उदास है (Krishna Swinging and Radha in Sad Mood):

यह चित्र, जो रसिकप्रिया चित्रण है, उल्लेखनीय है। इसे कलाकार नुरुद्दीन द्वारा 1683 में चित्रण किया गया जिसने 1674 से 1698 तक बीकानेर के दरबार में काम किया था। यह सीधी-सादी रचना है जो स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व और भू-भाग के तत्वों का कम से कम एवं सुझावात्मक प्रतिनिधित्व करती है । नुरुद्दीन ने सरलता से लहरदार घेर का केन्द्र में प्रयोग किया है जो चित्र को दो भागों में बाँटती है। यह चित्र अवलम्ब (Prop) को संचालित करता है जो शहरी क्षेत्र को पेड़ों से आच्छादित ग्रामीण क्षेत्र में एवं ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करती है।

- चित्र के ऊपरी भाग में स्थापत्य मण्डप जो उस स्थान को महल का आन्तरिक स्थल बताती है। जबकि हरे घास के मैदानों पर कुछ वृक्ष यह बताते हैं कि यह ग्रामीण एवं बाहरी भू-भाग है । इस प्रकार से, कथा में ऊपर से नीचे तक की हलचल को घर के आन्तरिक एवं बाहरी क्रियाकलापों की प्रगति को व्यक्त करते हैं।

- चित्र के ऊपरी भाग में यह दिखता है कि कृष्ण झूले पर बैठकर गोपी के साथ अपने निवास पर स्वयं ही आनन्दित हो रहे हैं। उनके मिलन स्थल के बारे में जानकर झुकी हुई राधा, दुःख से आहत, ग्रामीण क्षेत्र में गायब हो जाती है एवं अपने आपको एक वृक्ष के नीचे पाती है। अपराध-बोध से ग्रस्त कृष्ण, राधा के दुःख के बारे में जानकर उसके पीछे जाते हैं मगर वहाँ कोई बात नहीं होती है। उसी दौरान, राधा की सखी (मित्र) उनके बारे में जान जाती है एवं सन्देशवाहक एवं शान्त करने वाले की भूमिका अदा करती है। वह कृष्ण के पास आकर राधा के दुःख और अवस्था के बारे में बताती है, और उसे प्रसन्न करने की प्रार्थना करती है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है।

(6) बणी ठणी (Bani Thani):

सावंत सिंह ने राधा एवं कृष्ण पर ब्रजभाषा में आध्यात्मिक कविता की रचना की एवं अपना उपनाम नागरीदास रखा। वह एक छोटी उम्र के गायिका से मनोभावपूर्वक प्रेम करता था, जो बणी ठणी शीर्षक के समरूप बताई जाती है, वह जादुई आकर्षण वाली महिला थी क्योंकि उसका सौन्दर्य और लालित्य अतुलनीय था। वह राजसिंह की पत्नी की सेविका और प्रतिभाशाली कवयित्री, गायिका और नर्तकी थी। बणी ठणी, सावंतसिंह द्वारा लिखित कविता का वह काव्य-प्रतिमा (muse) थी जो राधा एवं कृष्णं के प्रेम का जश्न मनाती थी। उसने उसके बारे में बिहारीजस चन्द्रिका नामक कविता में लिखा है जो कि निहालचन्द की चित्रकारी बणी-ठणी का आधार बनी, इस प्रकार से वह कविता एवं चित्र के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। भ्रातृवध के झगड़े से परेशान होकर सावंतसिंह ने परिणामस्वरूप 1757 में राजगद्दी को त्याग दिया और वृन्दावन में बणी ठणी के साथ रहने लगा था।

किशनगढ़ का अतिशयोक्तिपूर्ण चेहरे का प्रकार, जो कि किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण विशेषता बना, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह बणी ठणी के तीखे चेहरे की विशेषताओं से आकर्षित होकर व्युत्पन्न किया गया है।

कलाकार निहालचंद को किशनगढ़ मुखाकृति विज्ञान (Physiognomy) को उत्कृष्टता एवं विशेषता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि सावंत सिंह की आकृतियों में देखा जा सकता है तथा बणी ठणी को हमेशा शानदार रंगीन, मनोरम परिदृश्य में कृष्ण और राधा के रूप में दर्शाया जाता है।

बणी ठणी में राधा के रूप में राधा का चेहरा, उनकी गहराई से मोड़ ली हुई आँखें, भौंहों का धनुषाकार में अतिशयोक्तिपूर्ण होना, तीखी सीधी नाक, बालों का साँपों के तरह से लहरदार होकर गालों पर लटकना, पतले होंठ एवं स्पष्ट ठुड्डी में अद्वितीय है। यह विशेष चित्र नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में है।

(7) राम चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं:

- गुमान द्वारा 1740 से 1750 के मध्य रामायण का यह चित्र चित्रित किया गया है। यह निरन्तर कथा कहने का श्रेष्ठतम उदाहरण है। साधारण सी दिखने वाली झोंपड़ियाँ, जिन्हें पर्ण कुटीर कहा गया है, वे सभी साधारण सामग्री से बनाई गई हैं जैसे कीचड़, लकड़ी, हरी पत्तियाँ। इन्हें जंगल में पहाड़ की तलहटी में बनाया गया है, ये पेड़ों के झुरमुट से घिरी हुई हैं जहाँ पर रामायण का यह घटनाक्रम चला। कलाकार गुमान द्वारा यह कथा बाएँ से प्रारम्भ कर दाईं ओर समाप्त की गई है।

- रामायण के अनुसार, जब राम को जंगल में भेजा गया तो भरत घर से दूर थे। दशरथ की मृत्यु के पश्चात्, दुःख के अत्यधिक प्रवाह एवं ग्लानि से भरकर भरत अपनी तीनों माताओं, ऋषि वशिष्ठ और दरबारियों को लेकर राम के पास उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए मनाने जाते हैं।

- चित्रकूट में अवस्थित, यह कहानी तीनों माताओं के साथ राजकुमारों की पत्नियों के सहित जो कि छप्पर के बने निवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से यह चित्र प्रारम्भ होता है। माताओं को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता सम्मान से झुक जाते हैं। दुःख में व्याकुल कौशल्या राम के पास दौड़कर उसे बाँहों में भर लेती है। उस समय राम सम्मान से अपनी दो अन्य माताओं सुमित्रा और कौशल्या का अभिवादन करते हैं। वह तब प्रतिज्ञाबद्ध होकर दोनों सन्तों को प्रणाम करते हैं और उनसे बात करने बैठ जाते हैं। जब संतों ने उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया, तो राम दुःख में व्याकुल होकर आहत हो उठते हैं। सुमन्त को साधुओं के पीछे कर्तव्यनिष्ठा के साथ खड़े देखा जा सकता है। तीनों माताएँ और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियाँ सीता से वार्ता करती हुई चित्रित की गई हैं। कथा का समापन तस्वीर के फ्रेम के दाईं ओर समूह के बाहर जाने से होता है। चित्र में कहानी के प्रत्येक पात्र को चिह्नित किया गया है। उसी का वर्णन करते हुए एक पद्य (verse) चित्र के ऊपरी भाग पर लिखा गया है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के संग्रह में है।