RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम्

Rajasthan Board RBSE Solutions for Class 11 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम् Questions and Answers, Notes Pdf.

RBSE Class 11 Sanskrit व्याकरणम् समास-ज्ञानम्

समास शब्द की व्युत्पत्ति - सम् उपसर्गपूर्वक अस् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर 'समास' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ 'संक्षिप्तीकरण' है।

समास की परिभाषा-संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अर्थात् जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे -

सीतायाः पतिः = सीतापतिः।

यहाँ 'सीतायाः' और 'पतिः' ये दो पद मिलकर एक पद (सीतापतिः) हो गया है, इसलिए यही समास है। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ 'सीतायाः पतिः' (सीता का पति) इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ 'सीतापतिः' इस समस्त शब्द का है।

पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप-सीतायाः पतिः = सीतापतिः। इस विग्रह में 'सीतायाः' पद में षष्ठी विभक्ति है, 'पतिः' पद में प्रथमा विभक्ति सुनाई देती है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसके बाद 'सीतापति' इस समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है, इसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए।

समासयुक्त शब्द समस्तपद कहा जाता है। जैसे - सीतापतिः।

समस्त शब्द का अर्थ समझाने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है, वह वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे 'रमायाः पतिः' यह वाक्य विग्रह है।

समास के भेद - संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं।

समास में प्रायः दो पद होते हैं - पूर्वपद और उत्तरपद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा भी होती है। जैसे कि प्रायः पूर्वपदार्थ प्रधान अव्ययीभाव होता है। प्रायः उत्तरपदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है। कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि होता है। प्रायः उभयपदार्थप्रधान द्वन्द्व होता है। इस प्रकार समास के सामान्य रूप से छः भेद होते हैं।

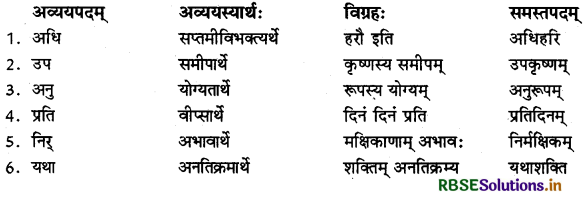

1. अव्ययीभावसमास: -

जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबन्त के साथ नित्य रूप से समास होता है, तब वह अव्ययीभाव समास होता है अथवा इसमें यह जानना चाहिए -

1. इस समास का प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय संज्ञा शब्द होता है।

2. अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात् पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है।

3. समास के दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाता है।

4. अव्ययीभाव समास नपुंसकलिङ्ग के एकवचन में होता है। जैसे -

2. तत्पुरुषसमासः -

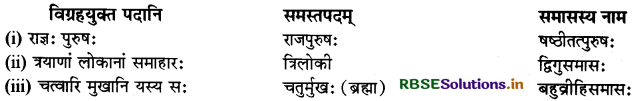

तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे - राज्ञः पुरुषः-राजपुरुषः (राजा का पुरुष)। यहाँ उत्तर पद 'पुरुषः' है, उसी की प्रधानता है। 'राजपुरुषम् आनय' (राजा के पुरुष को लाओ) ऐसा कहने पर पुरुष को ही लाया जाता है। राजा को नहीं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, प्रायः उसी के नाम से ही समास का भी नाम होता है। जैसे -

कृष्णं श्रितः - कृष्णश्रितः (द्वितीयातत्पुरुषः)

ग्रामं गतः - ग्रामगतः (द्वितीयातत्पुरुषः)

हरिणा त्रातः - हरित्रातः (तृतीयातत्पुरुषः)

भूतेभ्यः बलिः - भूतबलिः (चतुर्थीतत्पुरुषः)

चोराद् भयम् - चोरभयम् (पञ्चमीतत्पुरुषः)

राज्ञः पुरुषः - राजपुरुषः (षष्ठीतत्पुरुषः)

अक्षेशु शौण्डः - अक्षशौण्डः (सप्तमीतत्पुरुषः)

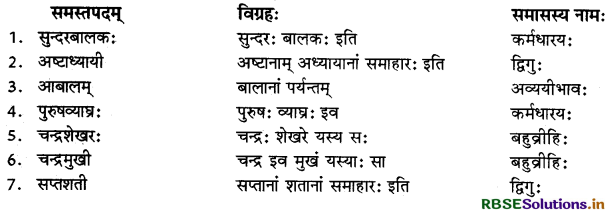

3. कर्मधारयसमास: -

जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात् समान विभक्ति होती है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी समास को कर्मधारय नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतया पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य होता है। जैसे -

नीलम् कमलम् = नीलकमलम्।

1. इस उदाहरण में 'नीलम् कमलम्' इन दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात् प्रथमा विभक्ति है।

2. यहाँ 'नीलम्' पद विशेषण है और 'कमलम्' पद विशेष्य है। इसलिए यह कर्मधारय समास है।

इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं

विशेषण - विशेष्यकर्मधारयः -

- विग्रहः - समासः

- पीतम् अम्बरम् इति = रक्तम्

- कमलम् इति = रक्तकमलम्

- वीरः पुरुषः इति = वीरपुरुषः

- दीर्घा रज्जुः इति = दीर्घरज्जुः

- कुत्सितः राजा इति = कुराजा

- महान् पुरुषः इति = महापुरुषः

- श्वेतं वस्त्रम् इति = श्वेतवस्त्रम्

- उन्नतः वृक्षः इति = उन्नतवृक्षः

- सुन्दरः बालकः इति = सुन्दरबालकः

- एकः पुरुषः इति = एकपुरुषः

- परमः पुरुषः इति = परमपुरुषः

- नीलम् उत्पलम् इति = नीलोत्पलम्

- महान् राजा इति = महाराजः

उपमानोपमेय कर्मधारयः -

- घनः इव श्यामः इति = घनश्यामः

- कुसुमम् इव कोमलम् इति = कुसुमकोमलम्

- चन्द्रः इव मुखम् = चन्द्रमुखम्

- शैल इव उन्नतः इति = शैलोन्नतः

- वत्रम् इव कठोरम् इति = वत्रकठोरम्

उपमानोत्तरपदकर्मधारयः -

- पुरुषः व्याघ्रः इव = पुरुषव्याघ्रः

- पुरुषः सिंहः इव = पुरुषसिंहः

- पुरुषः ऋषभः इव = पुरुषर्षभः

- करः किसलयम इव = करकिसलयम्

- मुखम् कमलम् इव = मुखकमलम्

- पुरुषः नागः इव = पुरुषनागः

अवधारणापूर्वपदकर्मधारयः -

विशेषणं विशेष्येण समस्यते। अत्र अवधारणार्थं द्योतयितुं विग्रहवाक्ये विशेषणात् परम् एव शब्दः प्रयुज्यते। यथा -

- विद्या एव धनम् = विद्याधनम्

- गुरुः एव देवः = गुरुदेवः

- तपः एव धनम् = तपोधनम्

- वेदः एव सम्पत् = वेदसम्पत्

4. द्विगुसमास: -

1. 'संख्यापूर्वो द्विगु' इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व-पद संख्यावाची तथा उत्तरपद संज्ञावाचक होता है, तब वह 'द्विगु समास' कहलाता है।

2. यह समास प्रायः समह अर्थ में होता है।

3. समस्त पद सामान्य रूप से नपंसकलिङ्ग के एकवचन में अथवा स्त्रीलिङ्ग के एकवचन में होता है।

4. इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।

जैसे -

(1) सप्तानां दिनानां समाहारः इति = सप्तदिनम्

(2) त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति = त्रिभुवनम्

(3) पञ्चानां पात्राणां समाहारः इति = पञ्चपात्रम्

(4) पञ्चानां रात्रीणां समाहारः इति = पञ्चरात्रम्

(5) चतुर्णा युगानां समाहारः इति = चतुर्युगम्

(6) सप्तानां ऋषीणां समाहारः इति = सप्तर्षिः

(7) सप्तानाम् अह्नां समाहारः इति = सप्ताहः (सत + अहन्)

कहीं पर द्विगु समास ईकारान्त स्त्रीलिंग में भी होता है। जैसे -

(1) पञ्चानां वटानां समाहारः इति = पञ्चवटी

(2) अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः इति = अष्टाध्यायी

(3) त्रयाणां लोकानां समाहारः इति = त्रिलोकी

(4) सप्तानां शतानां समाहारः इति। = सप्तशती

(5) शतानाम् अब्दानां समाहारः इति = शताब्दी

5. बहुव्रीहिसमासः -

जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात् इस समास में न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पदार्थ की, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्तपद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। जैसे -

पीतम् अम्बरं यस्य सः = पीताम्बरः (विष्णु)

(पीला है वस्त्र जिसका वह = पीताम्बर, अर्थात् विष्णु।)

यहाँ 'पीतम्' तथा 'अम्बरम्' इन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात् 'पीला वस्त्र' इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता है अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ अर्थात् 'विष्णु' इस अर्थ का बोध कराते हैं अर्थात् 'पीताम्बरः' इस समस्त पद का अर्थ 'विष्णुः' है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है।

इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे -

1. समानाधिकरण-बहुव्रीहि - जब समास के पूर्व व उत्तर पद में समान विभक्ति (प्रथमा विभक्ति) होती है, तब वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है।

यथा -

1. प्राप्तम् उदकं येन सः = प्राप्तोदकः (ग्रामः)

2. हताः शत्रवः येन सः = हतशत्रुः (राजा)

3. दत्तं भोजनं यस्मै सः = दत्तभोजनः (भिक्षुकः)

4. पतितं पर्णं यस्मात् सः = पतितपर्णः (वृक्षः)

5. दश आननानि यस्य सः = दशाननः (रावणः)

6. वीराः पुरुषाः यस्मिन् (ग्रामे) सः = वीरपुरुषः (ग्रामः)

7. चत्वारि मुखानि यस्य सः = चतुर्मुखः (ब्रह्मा)

2. व्यधिकरणबहुव्रीहिः -

जब समास के पूर्व और उत्तर पदों में भिन्न विभक्ति होती है तब वह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। यथा -

1. चक्रं पाणौ यस्य सः = चक्रपाणिः (विष्णु)

2. शूलं पाणौ यस्य सः = शूलपाणिः (शिवः)

3. धनुः पाणौ यस्य सः = धनुष्पाणिः (रामः)

4. चन्द्रः शेखरे यस्य सः = चन्द्रशेखरः (शिवः)

5. रघुकुले जन्म यस्य सः = रघुकुलजन्मा (रामचन्द्रः)।

3. तुल्ययोगेबहुव्रीहि - यहाँ 'सह' शब्द का तृतीयान्त पद के साथ समास होता है। यथा -

1. पुत्रेण सहितः = सपुत्रः

2. बान्धवैः सहितः = सबान्धवः

3. विनयेन सह विद्यमानम् = सविनयम्

4. आदरेण सह विद्यमानम् = सादरम्

5. पत्न्या सह वर्तमानः = सपत्नीकः (वशिष्ठः)

उपमानवाचकबहुव्रीहिः -

1. चन्द्रः इव मुखं यस्याः साः = चन्द्रमुखी

2. पाषाणवत् हृदयं यस्य सः = पाषाणहृदयः

6. द्वन्द्वसमास: -

द्वन्द्व समास में आकांक्षायुक्त दो पदों के मध्य में 'च' (और, अथवा) आता है, इसलिए द्वन्द्व समास उभयपदार्थ प्रधान होता है। जैसे - धर्म: च अर्थः च धर्मार्थो। यहाँ पूर्व पद 'धर्मः' और उत्तर पद 'अर्थ:' इन दोनों की ही प्रधानता है। द्वन्द्व समास में समस्त पद प्रायः द्विवचन में होता है।

यथा -

हरिश्च हरश्च - हरिहरौ।

ईशश्च कृष्णश्च - ईशकृष्णौ।

शिवश्च केशवश्च - शिवकेशवौ।

माता च पिता च - मातापितरौ।

समाहार (समूह) अर्थ में द्वन्द्व समास का प्रायः नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयोग होता है।

यथा -

पाणी च पादौ च एषां समाहारः - पाणिपादम्

शिरश्च ग्रीवा च अनयोः समाहारः - शिरोग्रीवम्

रथिकाश्च अश्वारोहाश्च एषां समाहारः - रथिकाश्वरोहम्

वाक् च त्वक् च अनयोः समाहारः - वाक्त्वचम्।

छत्रं च उपानह च अनयोः समाहारः - छत्रोपानहम्।

अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर

लघूत्तरात्मकप्रश्ना: -

प्रश्न 1.

निम्नलिखितपदानां समासविग्रहः कर्त्तव्यः।

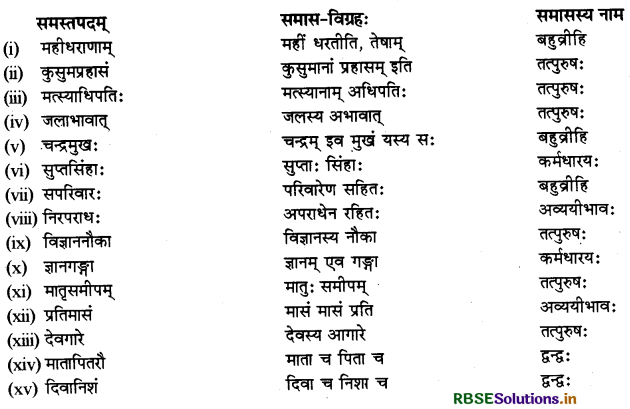

उत्तर :

1. घनश्यामः - घन इव श्यामः इति।

2. त्रिभुवनम् - त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति।

3. प्रतिदिनम् - दिनं दिनं प्रति।

4. पतितपर्णः - पतितः पर्णः इति।

5. चक्रपाणिः - चक्रं पाणौ यस्य सः।

6. विद्याधनम् - विद्या एव धनम्।

7. पञ्चवटी - पञ्चानां वटानां समाहारः इति।

8. अधिहरि - हरौ इति।

प्रश्न 2.

निम्नलिखितपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीयम्।

उत्तर :

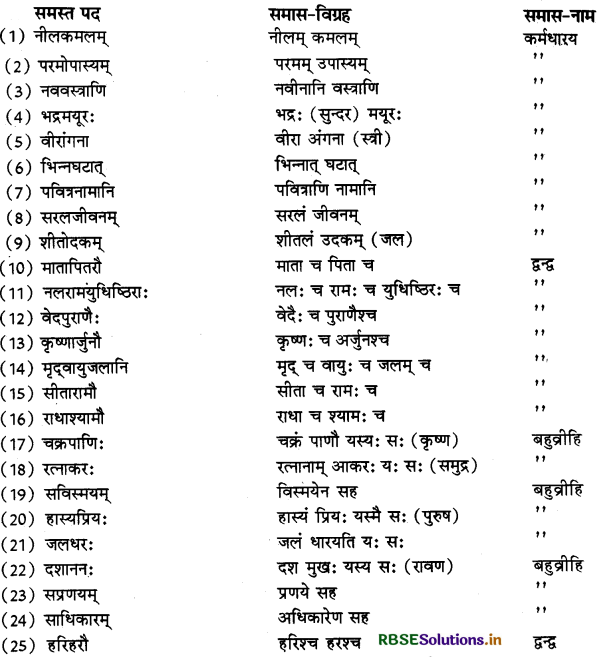

प्रश्न 3.

निम्नलिखितविग्रहवाक्यानां समासः करणीयः।

उत्तर :

1. श्वेतं वस्त्रम् - श्वेतवस्त्रम्।

2. मुखं कमलम् इव - मुखकमलम्।

3. सप्तानां ऋषीणां समाहारः - सप्तर्षिः।

4. धनुः पाणौ यस्य सः - धनुष्पाणिः (रामः)।

5. हरिशब्दस्य प्रकाशः - हरिप्रकाशः।

6. रूपस्य योग्यम् - अनुरूपम्।

7. उन्नतः वृक्षः - उन्नतवृक्षः।

8. सप्तानां दिनानां समाहारः - सप्तदिनम्।

प्रश्न 4.

'क' खण्डं 'ख' खण्डेन सह योजयतः

कखण्डः - खखण्डः

1. बहुव्रीहिसमासः - उपवनम्

2. अव्ययीभावसमासः - कुसुमकोमलम्

3. द्विगुसमासः - शूलपाणिः

4. कर्मधारयसमासः - शताब्दी

उत्तर :

1. बहुव्रीहिसमासः - शूलपाणिः

2. अव्ययीभावसमासः - उपवनम्

3. द्विगुसमासः - शताब्दी

4. कर्मधारयसमासः - कुसुमकोमलम्

प्रश्न 5.

निम्नलिखितपदयोः संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत-

(i) घनश्यामः, (ii) चक्रपाणिः।

उत्तर :

(i) घन इव श्यामः, कर्मधारयसमासः।

(ii) चक्रं पाणौ यस्य सः, बहुव्रीहिसमासः।

प्रश्न 6.

निम्नलिखितपदयोः समस्तपदं निर्मित्वा समासस्य नामोल्लेखं कुरुत -

(i) कृष्णस्य समीपम् (ii) सप्तानां ऋ + षीणां समाहारः इति।

उत्तर :

(i) उपकृष्णम्, अव्ययीभावसमासः।

(ii) सप्तर्षिः, द्विगुसमासः।

प्रश्न 7.

निम्नलिखितयोः सामासिकपदयोः संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) घनश्यामः (ii) त्रिभुवनम्।

उत्तर :

(i) घन इव श्यामः = कर्मधारयसमासः।

(ii) त्रयाणां भुवनानां समाहारः = द्विगुसमासः।

प्रश्न 8.

निम्नलिखितसमस्तपदानां संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत।

उत्तर :

प्रश्न 9.

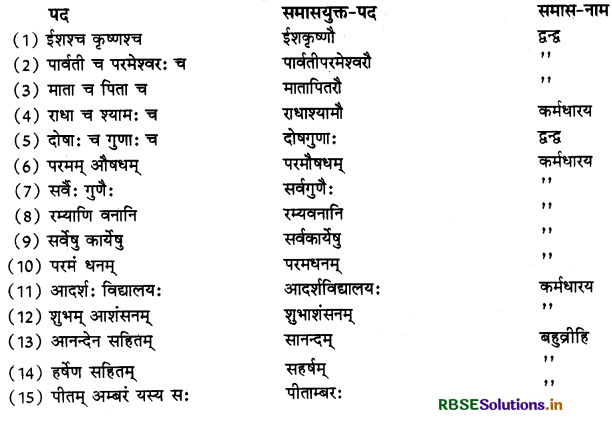

निम्नलिखितविग्रहपदानां समासः कृत्वा समासस्य नामापि लिखत।

उत्तर :

प्रश्न 10.

निम्नलिखितयोः सामासिकपदयोः संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत

(i) देशभक्तः (ii) त्रिलोकी।।

उत्तर :

(i) देशस्य भक्तः, तत्पुरुषसमासः। (ii) त्रयाणां लोकानां समाहारः इति, द्विगुसमासः।।

प्रश्न 11.

निम्नलिखितयोः सामासिकपदयोः संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) उपकृष्यम्, (ii) चन्द्रशेखरः।

उत्तर :

(i) कृष्णस्य समीपम्, अव्ययीभावसमासः।

(ii) चन्द्रः शेखरे यस्य सः, बहुव्रीहिसमासः।

प्रश्न 12.

निम्नलिखितयोः समासविग्रहयोः संस्कृते सामासिकपदं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) माता च पिता च, (ii) ग्रामं गतः।

उत्तर :

(i) मातापितरौ, द्वन्द्वसमासः।

(ii) ग्रामगतः, द्वितीयातत्पुरुषः।

प्रश्न 13.

निम्नलिखितपदयोः संस्कृते समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत -

(i) यथाशक्तिः, (ii) दष्टहृदयः।।

उत्तर :

(i) शक्तिम् अनतिक्रम्य, अव्ययीभावसमासः।

(ii) दुष्टं हृदयं यस्य सः, बहुव्रीहिसमासः।

प्रश्न 14.

निम्नलिखितपदयोः समस्तपदं निर्मित्वा समासस्य नामोल्लेखं कुरुत -

(i) कुत्सितः पुरुषः (ii) द्वयोः रात्र्योः समाहारः।

उत्तर :

(i) कुपुरुषः, कर्मधारयसमासः

(ii) द्विरात्री, द्विगुसमासः।

प्रश्न 15.

निम्नलिखित पदों का समास-विग्रह कर समास का नाम लिखिए।

उत्तर :

प्रश्न 16.

निम्नलिखित पदों को समासयुक्त कर समास का नाम लिखिए।

उत्तर :

प्रश्न 17.

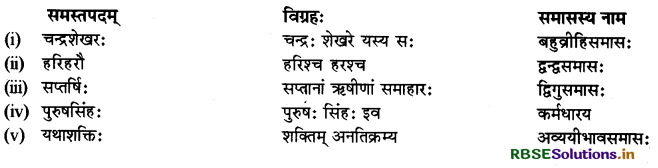

निम्नलिखितसमस्तपदानां समासविग्रहं कृत्वा समासस्य नाम लिखत।

उत्तर :