RBSE Class 11 Economics Notes Chapter 7 रोजगार-संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे

These comprehensive RBSE Class 11 Economics Studies Notes Chapter 7 रोजगार-संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे will give a brief overview of all the concepts.

RBSE Class 11 Economics Chapter 7 Notes रोजगार-संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे

→ परिचय:

व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम करके अपनी आजीविका कमाता है । वर्तमान में लोग आजीविका कमाने हेतु परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कार्य भी कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करके देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग देता है। कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन करने से हमें देश के रोजगार की प्रकृति एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तथा मानवीय संसाधनों से सम्बन्धित योजनाएँ बनाने में मदद मिलती है। इस जानकारी से हमें श्रम की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलती है।

→ श्रमिक और रोजगार:

किसी देश में एक वर्ष की अवधि से उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसमें (निर्यात-आयात) की राशि भी शामिल की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। उन सभी व्यक्तियों जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, श्रमिक कहा जाता है। यदि इन श्रमिकों में से कोई किसी कारण विशेष के अस्थायी रूप से काम पर नहीं आये तो उसे भी श्रमिक कहा जाएगा। जो व्यक्ति स्व-नियोजित होते हैं, वे भी श्रमिक होते हैं।

भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ व्यक्ति को लम्बे समय के लिए रोजगार मिलता है तो कुछ व्यक्तियों को थोड़े समय के लिए रोजगार मिलता है। भारत में वर्ष 2011-12 में कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 473 मिलियन था। इसमें से लगभग तीन-चौथाई श्रमिक ग्रामीण थे तथा कुछ श्रम शक्ति में 70 प्रतिशत पुरुष थे।

→ लोगों की रोजगार में भागीदारी:

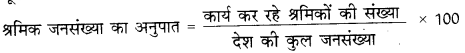

देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के सूचक के रूप में श्रमिक जनसंख्या अनुपात का प्रयोग किया जाता है। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य काम में अधिक लोगों की भागीदारी है। भारत में वर्ष 2011-12 में देश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 38.6 प्रतिशत था, जबकि उस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात. 39.9 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 35.5 प्रतिशत था। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी अधिक है। महिलाएँ परिवार के अनेक कार्य करती हैं किन्तु उन्हें श्रम शक्ति में शामिल नहीं किया जाता, जबकि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

→ स्वनियोजित तथा भाडे के श्रमिक:

श्रमिकों के स्तर के आधार पर देश में रोजगार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति स्वयं का उद्यम चलाते हैं, वे स्वनियोजित कहलाते हैं; जैसे-सीमेन्ट की दुकान का स्वामी। निर्माण कार्य में लगे मजदूर अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं, ये लोग अन्य लोगों के लिए अनियमित रूप से कार्य करते हैं। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखकर उसे मजदूरी अथवा वेतन देता है, तो वह श्रमिक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजित श्रमिक हैं, इसके पश्चात् अनियत मजदूरी वाले श्रमिक हैं तथा सबसे कम नियमित वेतनभोगी रोजगारधारी हैं।

→ फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार:

भारत में श्रमिकों का प्रवाह कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर हो रहा है। इसी कारण मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन करते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को आठ विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया जाता है; किन्तु सरलता की दृष्टि से सभी कार्ययुक्त व्यक्तियों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- प्राथमिक क्षेत्रक

- द्वितीयक क्षेत्रक

- तृतीयक या सेवा क्षेत्रक।

भारत में अधिकांश श्रम शक्ति प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। उसके पश्चात् सेवा क्षेत्रक में तथा सबसे कम श्रम शक्ति द्वितीयक क्षेत्र में लगी हुई है।

→ संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना:

विगत कुछ वर्षों में योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है; किन्तु रोजगार वृद्धि दर कम रही है, अर्थात् हम अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के | बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं, इस घटना को विद्वानों ने 'रोजगारहीन संवृद्धि' का नाम दिया है। विगत कुछ वर्षों से श्रम बल कृषि क्षेत्र से हटकर द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हो रहा है। साथ ही लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं।

→ भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण:

भारत में अनियत श्रमिकों का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है, औद्योगीकरण के अन्तर्गत उन्हें उद्योगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। भारत में श्रमिकों को उच्च जीवन स्तर सुलभ करवाने का प्रयास किया गया है। इस हेतु कई श्रम कानून बनाए गए एवं कई श्रम संघों की भी स्थापना हुई। भारत में | अनौपचारिक अथवा असंगठित श्रम बल की संख्या बहुत अधिक है, जबकि औपचारिक अथवा संगठित श्रम बल काफी कम है। अनौपचारिक अथवा असंगठित श्रम बल के सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, सरकार इस हेतु प्रयास कर रही है।

→ बेरोजगारी:

बेरोजगार वह व्यक्ति है, जो काम करने के योग्य है तथा काम करने की इच्छा रखता है, किन्तु उसे काम नहीं मिलता। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। किसी बेरोजगारी व्यक्ति की पहचान हेतु अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के भी अनेक प्रकार हैं। जैसे खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी आदि । भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं तथा सरकार बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रयासरत है।

→ सरकार और रोजगार सृजन:

भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों ने अनेक रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम चलाए हैं। 2005 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम पारित किया गया। सरकार देश में बेरोजगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से रोजगार प्रदान करती है। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं; बल्कि उन पिछड़े लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं।