RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 10 आंतरिक व्यापार

Rajasthan Board RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 10 आंतरिक व्यापार Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Business Studies Important Questions Chapter 10 आंतरिक व्यापार

बहुचयनात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

क्रेता एवं विक्रेताओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

(क) दो

(ख) तीन

(ग) चार

(घ) आठ

उत्तर:

(क) दो

प्रश्न 2.

आन्तरिक व्यापार के उदाहरण हैं-

(क) वस्तुओं का क्रय एक क्षेत्र में पास ही की दुकान से है

(ख) वस्तुओं का क्रय विभागीय भण्डार से है

(ग) फेरी लगाकर माल का विक्रय करने वाले विक्रेता से

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 3.

आन्तरिक व्यापार के भाग हैं-

(क ) केवल थोक व्यापार

(ख) केवल फुटकर व्यापार

(ग) बाह्य व्यापार

(घ) थोक एवं फुटकर व्यापार

उत्तर:

(घ) थोक एवं फुटकर व्यापार

प्रश्न 4.

वे छोटे फुटकर व्यापारी जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि को दुकान लगाते हैं, कहलाते हैं-

(क) पटरी विक्रेता

(ख) सावधिक बाजार व्यापारी

(ग) फेरीवाले

(घ) सस्ते दर की दुकान

उत्तर:

(ख) सावधिक बाजार व्यापारी

प्रश्न 5.

सबसे पुराने फुटकर विक्रेता हैं-

(क) फेरीवाले

(ख) सावधिक बाजार व्यापारी

(ग) विशिष्टीकृत भण्डार

(घ) विभागीय भण्डार

उत्तर:

(क) फेरीवाले

प्रश्न 6.

एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था जो कम लागत पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है तथा स्वयं सेवा, आवश्यकतानुसार चयन की सुविधा होती है, कहलाता है-

(क) थोक व्यापार

(ख) बहुसंख्यक दुकान

(ग) सुपर बाजार

(घ) उपभोक्ता सहकारी भण्डार

उत्तर:

(ग) सुपर बाजार

प्रश्न 7.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार को स्थापित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?

(क) दो

(ख) सात

(ग) दस

(घ) बीस

उत्तर:

(ग) दस

प्रश्न 8.

संयुक्त पूँजी कम्पनी स्वरूप में होते हैं-

(क) विभागीय भण्डार

(ख) श्रृंखलाबद्ध दुकानें

(ग) उपभोक्ता सहकारी भण्डार

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) विभागीय भण्डार

प्रश्न 9.

भारत में माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) भारत सरकार ने लागू किया-

(क) 1 जुलाई, 2014

(ख) 1 जुलाई, 2017

(ग) 1 जुलाई 2018

(घ) 1 जुलाई, 2019

उत्तर:

(ख) 1 जुलाई, 2017

प्रश्न 10.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना के लिए न्यूतनम सदस्यों की आवश्यकता होती है-

(क) 2

(ख) 7

(ग) 10

(घ) 50

उत्तर:

(क) 2

रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न-

निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. दो या अधिक देशों के बीच किया हुआ व्यापार .................... होता है।(आन्तरिक व्यापार/बाह्य व्यापार)

2. विक्रय के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय-विक्रय .................... कहलाता है। (थोक व्यापार/फुटकर व्यापार)

3. थोक विक्रेता .................... उपयोगिता का सृजन करते हैं। (रूप/समय एवं स्थान)

4. एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण .................... में किया जाता है। (माल एवं सेवाकर/अप्रत्यक्ष कर)

5. जी.एस.टी. परिषद का अध्यक्ष ................... होता है। (भारत का प्रधानमंत्री/केन्द्रीय वित्त मंत्री)

6. छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता में .................... सम्मिलित हैं। (विशिष्टीकृत भण्डार/सावधिक बाजार व्यापारी)

7. ................... सभी अन्तर्राज्यीय वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा (CGST/IGST)

8. .................... उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना होता है। (विभागीय भण्डार/श्रृंखला भण्डार)

9. उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना के लिए कम से कम .................... सदस्यों की आवश्यकता होती है। (7/10)

10. ................... बड़े पैमाने के फुटकर विक्रय भण्डार होते हैं। (विशिष्टीकृत भण्डार/सुपर बाजार)

उत्तर:

1. बाह्य व्यापार

2. थोक व्यापार

3. समय एवं स्थान

4. माल एवं सेवाकर

5. केन्द्रीय वित्त मंत्री

6. विशिष्टीकृत भण्डार

7. IGST

8. विभागीय भण्डार

9. 10

10. सुपर बाजार

सत्य/असत्य वाले प्रश्न-

निम्न में से सत्य/असत्य कथन बतलाइये-

1. जब क्रय-विक्रय कम मात्रा में हो, जो साधारणतया उपभोक्ताओं को किया जाता है तो वह फुटकर व्यापार कहलाता है।

2. थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को नये उत्पादों, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रदान करते हैं।

3. फुटकर विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं प्रदान करते हैं।

4. भारत सरकार ने पूरे देश में जुलाई 01, 2015 से माल एवं सेवा कर लागू किया।

5. जी.एस.टी. उद्गम आधारित कराधान सिद्धान्त है।

6. CGST/SGST सभी राज्यों के अन्दर माल एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा।

7. एक वस्तु के भण्डार छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता का प्रमुख प्रकार है।

8. विभागीय भण्डार उत्पादक एवं ग्राहकों के बीच मध्यस्थों को समाप्त नहीं करते हैं।

9. डाक द्वारा व्यापार उन्हीं वस्तुओं के लिए उपयुक्त रहता है जिनका श्रेणीकरण एवं मानकीकरण हो सकता है।

10. विक्रय मशीनें कम कीमत की पूर्ण परिबंधित ब्रांड वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं।

उत्तर:

1. सत्य,

2. सत्य,

3. असत्य,

4. असत्य,

5. असत्य,

6. सत्य,

7. सत्य,

8. असत्य,

9. सत्य,

10. सत्य

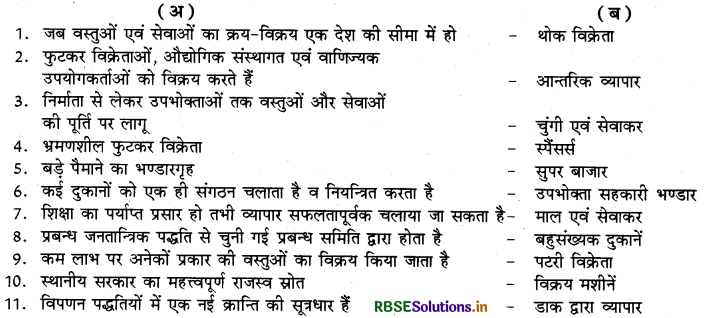

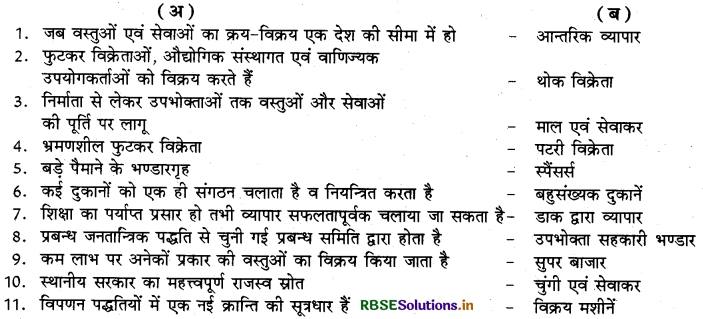

मिलान करने वाले प्रश्न-

निम्न को सुमेलित कीजिए-

उत्तर:

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

आन्तरिक व्यापार किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अन्दर किया जाता है, तो इसे आन्तरिक व्यापार कहते हैं।

प्रश्न 2.

बाह्य व्यापार किसे कहते हैं?

उत्तर:

दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाने वाला व्यापार बाह्य व्यापार कहलाता है।

प्रश्न 3.

आन्तरिक व्यापार के प्रमुख प्रकार बतलाइये।

उत्तर:

आन्तरिक व्यापार-

- थोक व्यापार

- फुटकर व्यापार

प्रश्न 4.

थोक व्यापारी किसे कहते हैं?

उत्तर:

थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं को सीधे ही उत्पादक से खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों या संस्थागत उपभोक्ताओं को विक्रय करता है।

प्रश्न 5.

फुटकर व्यापारी से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

फुटकर व्यापारी वह व्यापारी होता है, जो थोक व्यापारी या उत्पादक से माल खरीद कर उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सीधे उपभोक्ताओं को निजी उपभोग के लिए बेचता है।

प्रश्न 6.

फुटकर व्यापार के प्रमुख प्रकार बतलाइये।

उत्तर:

- भ्रमणशील फुटकर व्यापारी।

- स्थायी दुकानें।

प्रश्न 7.

भारत में भ्रमणशील फुटकर विक्रेता कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर:

- फेरीवाले

- सावधिक बाजार व्यापारी

- पटरी विक्रेता

- सस्ते दर की दुकानें

प्रश्न 8.

थोक व्यापारी कौनसी उपयोगिता का सृजन करते हैं?

उत्तर:

थोक व्यापारी समय उपयोगिता एवं स्थान उपयोगिता का सृजन करते हैं।

प्रश्न 9.

छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर:

- जनरल स्टोर

- विशिष्टीकृत भण्डार

- गली में स्टॉल

- पुरानी वस्तुओं की दुकानें

- एक वस्तु के भण्डार।

प्रश्न 10.

फेरी वाले से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

ये छोटे उत्पादक अथवा मामूली व्यापारी होते हैं, जो वस्तुओं को साइकल, हाथठेला, साइकल-रिक्शा या अपने सिर पर रखकर तथा जगह-जगह घूमकर ग्राहक के दरवाजे पर जाकर माल का विक्रय करते हैं।

प्रश्न 11.

सावधिक बाजार व्यापारी कौन होते हैं?

उत्तर:

यह वह छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि को दुकान लगाकर एक ही प्रकार का माल बेचते हैं। जैसे-प्रति शनिवार को।

प्रश्न 12.

सस्ते दर की दुकान से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

यह वह छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं, जो जिनकी किसी व्यावसायिक क्षेत्र में स्वतंत्र अस्थायी दुकान होती हैं। यह अपने व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की सम्भावनाओं को देखते

प्रश्न 13.

पटरी विक्रेता से आपका क्या आशय है?

उत्तर:

ये ऐसे छोटे विक्रेता होते हैं जो ऐसे स्थानों पर माल काविक्रय करते हैं जहां लोगों का भारी आवागमन रहता है, जैसे-रेलवे स्टेशन । ये साधारण रूप में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बेचते हैं।

प्रश्न 14.

परिचालन के आधार पर स्थायी दुकानदारों के प्रमुख प्रकार बतलाइये।

उत्तर:

- छोटे दुकानदार,

- बड़े फुटकर विक्रेता।

प्रश्न 15.

विशिष्टीकृत भण्डार किसे कहते हैं?

उत्तर:

विशिष्टीकृत भण्डार वे होते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय नहीं करके एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करते हैं तथा ये विशेषज्ञ होते हैं।

प्रश्न 16.

एक वस्तु के भण्डार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

एक वस्तु के भण्डार वे भण्डार होते हैं, जो एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं जैसे कि रेडीमेड वस्त्र, घड़ियाँ, जूते, टायर, कम्प्यूटर, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि।

प्रश्न 17.

विभागीय भण्डार एवं बहुसंख्यक दुकान में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

विभागीय भण्डार एक ही छत के नीचे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानें ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों की पूर्ति करती हैं।

प्रश्न 18.

डाक आदेश गृह से आपका क्या आशय है?

उत्तर:

यह वह फुटकर विक्रेता होते हैं जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें विक्रेता एवं क्रेता में कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता है।

प्रश्न 19.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

यह एक ऐसा संगठन है जिसके उपभोक्ता, स्वामी स्वयं ही होते हैं तथा वही उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करते हैं, इन भण्डारों का उद्देश्य मध्यस्थों की संख्या कम करना है जो उत्पाद की लागत को बढ़ाते हैं।

प्रश्न 20.

सुपर बाजार क्या बेचते हैं?

उत्तर:

सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होती है, जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करता है। इनमें स्वयं सेवा, आवश्यकतानुसार चयन एवं भारी विक्रय का आकर्षण होता है।

प्रश्न 21.

विक्रय मशीनों की सहायता से विक्रय किये जाने वाली किन्हीं वस्तुओं के नाम लिखिए।

उत्तर:

- गर्म पेय पदार्थ

- प्लेट फार्म टिकिट

- सिगरेट

- ठण्डे पेय पदार्थ

- चॉकलेट

- समाचारपत्र

- दूध।

प्रश्न 22.

छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता में कौन-कौन सम्मिलित हैं? केवल चार नाम लिखिए।

उत्तर:

- जनरल स्टोर,

- विशिष्टीकृत भण्डार,

- गली में स्टॉल,

- पुरानी वस्तुओं की दुकान।

प्रश्न 23.

सुपुर्दगी पर नगदी से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

सुपुर्दगी पर नगदी से अभिप्राय व्यवहार के उस प्रकार से है जिसके अन्तर्गत माल का भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाता है।

प्रश्न 24.

ई. व ओ.ई. से आपका क्या अभिप्राय है।

उत्तर:

इसका अभिप्राय उस मद से है जिसका प्रयोग प्रपत्रों में यह कहने के लिए किया जाता है कि जो गलती हुई है और जो चीजें छूट गई हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जायेगा।

प्रश्न 25.

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) क्या है?

उत्तर:

माल एवं सेवाकर एक गंतव्य आधारित एकल कर है जो निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है।

प्रश्न 26.

जी.एस.टी. की कोई दो विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

- जी.एस.टी. भारत के सभी राज्यों में लागू है।

- जी.एस.टी. वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू है न कि वस्तुओं के निर्माण, बिक्री अथवा सेवाओं पर प्रयुक्त प्रावधानों पर।

प्रश्न 27.

जी.एस.टी. से कितने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया गया है।

उत्तर:

जी.एस.टी. से 17 अप्रत्यक्ष करों (8 केन्द्रीय + 7 राज्य स्तर पर), 23 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है।

प्रश्न 28.

बहुसंख्यक दुकानों के प्रमुख प्रकार बतलाइये।

उत्तर:

- एक मूल्य वाले श्रृंखला स्टोर

- विभागीय श्रृंखला भण्डार

- स्वैच्छिक श्रृंखला अनुबन्ध

- निर्माताबद्ध दुकानें।

प्रश्न 29.

डाक द्वारा व्यापार से ग्राहकों को प्राप्त होने वाले कोई दो लाभ लिखिए।

उत्तर:

- ग्राहकों को घर बैठे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है।

- ग्राहक ऐसी वस्तुएँ खरीद सकते हैं, जो स्थानीय बाजार में नहीं मिलती।

प्रश्न 30.

उपभोक्ता सहकारी संगठन की हानियाँ बतलाइये। (कोई दो)

उत्तर:

- यहाँ पर विशिष्टीकरण का अभाव होता है।

- प्रबन्ध शिथिल तथा अकुशल होता है।

प्रश्न 31.

भारत में उपभोक्ता सहकारी भण्डार के अप्रचलित रहने के कोई चार कारण गिनाइये।

उत्तर:

- सरकारी हस्तक्षेप होना।

- सदस्यों की उदासीनता।

- कुशल नेतृत्व का अभाव।

- कर्मचारियों में भ्रष्टाचार।

प्रश्न 32.

बहुसंख्यक दुकानों की कोई दो हानियाँ लिखिये।

उत्तर:

- ये दुकानें ग्राहकों को उधार, घर सुपुर्दगी, व्यक्तिगत सेवा आदि सुविधाएँ प्रदान नहीं करतीं।

- इन दुकानों के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 33.

बड़े फुटकर व्यापारियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- विभागीय भण्डार,

- बहुसंख्यक दुकानें,

- डाक द्वारा व्यापार,

- उपभोक्ता सहकारी भण्डार,

- सुपर बाजार,

- किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति।

प्रश्न 34.

विभागीय भण्डारों के कोई दो दोष बतलाइये।

उत्तर:

- इनमें विशाल पूँजी की आवश्यकता होती है।

- इनकी सजावट व तड़क-भड़क के कारण निम्न एवं मध्यम श्रेणी के ग्राहक यहाँ आने में हिचकिचाते हैं।

प्रश्न 35.

निर्माताबद्ध दुकानें (Tied Shops) क्या होती हैं?

उत्तर:

ये एक ही निर्माता द्वारा तय शर्तों के अनुसार बेचने के लिए स्वतंत्र व्यापारियों द्वारा खोले जाते हैं। निर्माता इन्हें अपना माल कम दर पर निरन्तर देते रहते हैं।

प्रश्न 36.

वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों की आन्तरिक व्यापार संवर्धन में हस्तक्षेप मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? (कोई दो)

उत्तर:

- बिक्री कर ढांचा एवं मूल्य सम्बन्धित कर में एकरूपता

- कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी समस्याएँ।

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

थोक व्यापार को संक्षेप में समझाइये।

उत्तर:

थोक व्यापार-पुनः विक्रय अथवा पुनः उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना थोक व्यापार कहलाता है। थोक व्यापार उन व्यक्तियों या संस्थानों की क्रियाएँ हैं जो फुटकर विक्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों अथवा औद्योगिक संस्थागत और वाणिज्यिक उपभोगकर्ताओं को विक्रय करते हैं। लेकिन ये अन्तिम उपभोक्ताओं को अधिक विक्रय नहीं करते हैं।

थोक व्यापार को करने वाले निर्माताओं एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी होते हैं। ये न केवल निर्माताओं के लिए बड़ी संख्या में बिखरे हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचने में (फुटकर व्यापारियों के माध्यम से) सम्भव बनाते हैं बल्कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वितरण प्रक्रिया के कई अन्य कार्य भी करते हैं । थोक व्यापार करने वाले सामान्यतया स्वयं ही माल के स्वामी होते हैं । अपने नाम से ही माल खरीदते व बेचते हैं। व्यवसाय की सम्पूर्ण जोखिम ये ही वहन करते हैं।

प्रश्न 2.

फुटकर व्यापार क्या है?

उत्तर:

फुटकर व्यापार-फुटकर व्यापार वह व्यावसायिक इकाई होती है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे अन्तिम उपभोक्ताओं को बेचते हैं। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से बड़ी मात्रा में माल को क्रय कर उन्हें अन्तिम उपभोक्ताओं तक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। यह वस्तुओं के विक्रय की अन्तिम कड़ी मानी जाती है। यथार्थ में फुटकर व्यापार व्यवसाय की वह कड़ी है, जो अन्तिम उपभोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत उपभोग एवं गैर-व्यावसायिक उपभोगों या विक्रय का कार्य करती है। इसमें यह बात कोई महत्त्व नहीं रखती है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय कैसे किया जाता है या फिर कहाँ किया जाता है। यदि बिक्री सीधे ही उपभोक्ताओं को की गई है तो यह फुटकर व्यापार कहलाता है।

प्रश्न 3.

एक फुटकर विक्रेता द्वारा किये जाने वाले कार्यों को लिखिए।

उत्तर:

एक फुटकर विक्रेता के कार्य-

- वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तिम उपभोक्ता को बिक्री करना।

- थोक व्यापारियों एवं अन्य लोगों से विभिन्न वस्तुएं खरीदना।

- वस्तुओं का उचित रीति से भण्डारण का कार्य करना।

- अन्तिम उपभोक्ताओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में माल बेचना।

- व्यवसाय की जोखिमों को उठाना।

- वस्तुओं का श्रेणीकरण करना।

- उपभोक्ता बाजार से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करना।

- अपने ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करना।

- विभिन्न विक्रय संवर्द्धन योजनाओं को अपना कर वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को बढ़ाना।

प्रश्न 4.

थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी में अन्तर

- थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय-विक्रय करते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में माल का क्रय-विक्रय करते हैं।

- थोक व्यापार में पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि फुटकर व्यापार में पूँजी की कम आवश्यकता होती है।

- थोक व्यापार में नकद विक्रय की अपेक्षा उधार विक्रय अधिक होता है, जबकि फुटकर व्यापार में नकद विक्रय अधिक होता है।

- थोक व्यापारी प्रायः किसी वस्तु विशेष का व्यापार करते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी अनेक वस्तुओं का व्यापार करते हैं।

- थोक व्यापारी अपने व्यापार का विशेषज्ञ होता है, जबकि फुटकर व्यापारी साधारण व्यापार करता है।

- थोक व्यापार में विज्ञापन या विक्रय कला का कम महत्त्व होता है, जबकि फुटकर व्यापार में विज्ञापन व विक्रय कला का अत्यधिक महत्त्व होता है।

- थोक व्यापारी निर्माताओं से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचता है, जबकि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से माल खरीदकर अन्तिम उपभोक्ताओं को बेचता है।

प्रश्न 5.

व्यापार में प्रयोग होने वाली मख्य मदों के बारे में संक्षेप में बतलाइये।

उत्तर:

व्यापार में प्रयोग होने वाली मुख्य मदें-

- सुपुर्दगी पर नगदी-इसका अभिप्राय व्यवहार के उस प्रकार से है जिसके अन्तर्गत माल का भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाता है।

- जहाज पर मूल्य-इसका तात्पर्य क्रेता तथा विक्रेता के मध्य होने वाले उस अनुबन्ध से है जिसमें माल के वहन तक सुपुर्दगी देने के सारे व्यय विक्रेता द्वारा वहन किये जाते हैं।

- लागत बीमा व भाड़ा-इसका तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों में प्रयोग होने वाली उस मद से है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्य में केवल लागत ही नहीं बल्कि बीमा व भाड़ा व्यय भी शामिल होते हैं।

- ई. व ओ.ई.-इसका तात्पर्य उस मद से है जिसका प्रयोग प्रपत्रों में यह कहने के लिये किया जाता है कि जो गलती हुई है और जो चीजें छूट गई हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जायेगा।

प्रश्न 6.

जी.एस.टी. की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

जी.एस.टी. की प्रमुख विशेषताएँ-

- जी.एस.टी. भारत के सभी राज्यों में लागू है।

- जी.एस.टी. वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होती है न कि वस्तुओं के निर्माण, बिक्री अथवा सेवाओं पर प्रयुक्त प्रावधानों पर।

- जी.एस.टी. गन्तव्य आधारित खपत का सिद्धान्त है।

- इसमें माल एवं सेवाओं का आयात अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति माना जायेगा।

- सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी.एस.टी. चार कर दरों पर लगाया गया है। ये दरें 5%, 12%, 18% तथा 28% है।

- जी.एस.टी. परिषद के अधीन CGST, SGST तथा IGST दरों की उगाही की गणना केन्द्र और राज्यों के मध्य आपसी सहमति पर की जायेगी।

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात एवं आपूर्ति को 0% कर-दर पर रखा गया है।

- करदाता द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान डेबिट व क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग NEFT और RTGS के माध्यम से कर सकता है।

प्रश्न 7.

भ्रमणशील फुटकर विक्रेता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

भ्रमणशील फुटकर विक्रेता का अर्थ-भ्रमणशील फुटकर विक्रेता वे फुटकर व्यापारी होते हैं, जो किसी स्थायी जगह से अपना व्यापार नहीं करते हैं। ये अपने सामान के साथ ग्राहकों की तलाश में गली-गली एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहते हैं।

विशेषताएँ-

- ये छोटे व्यापारी होते हैं, जो सीमित साधनों से कार्य करते हैं।

- ये विक्रेता सामान्यतः रोजमर्रा के उपभोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे-फल, सब्जियाँ आदि का व्यापार करते हैं।

- इन विक्रेताओं का कोई व्यापारिक निश्चित स्थान नहीं होता है।

- ये विक्रेता अपने माल का स्टॉक घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर रखते हैं।

- ये विक्रेता ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ घर पर उपलब्ध कराने पर ही अधिक ध्यान देते हैं।

प्रश्न 8.

स्थायी दुकानदार की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

स्थायी दुकानदार की प्रमुख विशेषताएँ-

- यह वह फुटकर विक्रेता होता है, जिसके स्थायी रूप से विक्रय के लिए संस्थान होता है।

- भ्रमणशील फुटकर विक्रेता की तुलना में इनके पास अधिक संसाधन होते हैं और ये अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं।

- ये बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार के भी होते हैं।

- ये उपभोग योग्य टिकाऊ एवं गैर-टिकाऊ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं।

- स्थायी दकानदारों की ग्राहकों में अधिक साख होती है, क्योंकि ये ग्राहकों की वस्तएँ घर पहँचाने, गारण्टी प्रदान करना, उधार बिक्री, मरम्मत तथा अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराना जैसी अनेकों सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

- ये दो प्रकार के होते हैं-छोटे दुकानदार एवं बड़े फुटकर विक्रेता।

प्रश्न 9.

श्रृंखला भण्डार अथवा बहुसंख्यक दुकानों के प्रमुख लाभ बतलाइये।

उत्तर:

श्रृंखला भण्डार अथवा बहुसंख्यक दुकानों के प्रमुख लाभ-

- बड़े पैमाने की मितव्ययता के लाभ-केन्द्रीयकृत क्रय या उत्पादन के कारण बहुसंख्यक दुकानों के संगठन को बड़े पैमाने की मितव्ययिताओं का लाभ प्राप्त होता है।

- व्यापार कम लागत पर-क्रय का केन्द्रीयकरण, मध्यस्थों के समाप्त हो जाने, केन्द्रीय बिक्री संवर्द्धन एवं अधिक विक्रय के कारण बहुसंख्यक दुकानों का व्यापार कम लागत पर संभव होता है।

- लोचशीलता-श्रृंखला भण्डार या बहुसंख्यक दुकानों में यदि कोई दुकान लाभ नहीं कमा रही है तो प्रबन्धक इसे बन्द कर सकते हैं या इसे दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।

- मध्यस्थ की समाप्ति-बहुसंख्यक दुकानों का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय में अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करना भी होता है। अतः ये मध्यस्थों को समाप्त कर देती हैं।

- निष्क्रिय स्टॉक नहीं-इनमें यदि वस्तुओं की किसी एक स्थान पर माँग नहीं होती है, तो उन्हें माँग वाले स्थान पर भेज दिया जाता है। फलतः इन दुकानों पर निष्क्रिय स्टॉक की सम्भावना कम होती है।

- जोखिम का बिखराव-इस पद्धति में एक दुकान की हानि की पूर्ति दूसरी दुकानों के लाभ से हो जाती है। फलतः संगठन की कुल जोखिम कम हो जाती है।

- कोई अशोध्य ऋण नहीं-वस्तुओं का नकद विक्रय होने के कारण इनमें कोई अशोध्य ऋण नहीं होता है और इन्हें कोई हानि नहीं होती है।

प्रश्न 10.

सुपर बाजार की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइये।

उत्तर:

सुपर बाजार की प्रमुख विशेषताएँ-

- सुपर बाजार सामान्यतः प्रत्येक प्रकार की खाद्य सामग्री एवं परचून सामग्री जो गैर खाद्य आवश्यकता की वस्तुओं के अतिरिक्त होती है, की बिक्री करते हैं।

- सुपर बाजार में वस्तुओं का विक्रय केवल नकद में होता है।

- सुपर बाजार शहर के केन्द्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं, जहाँ इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है।

- सुपर बाजार स्वयं सेवा (Self Service) के सिद्धान्त पर चलाये जाते हैं। फलतः इनकी वितरण लागत कम होती है।

- सुपर बाजारों में क्रेता आवश्यक वस्तुओं को एक ही छत के नीचे क्रय कर सकता है।

- सुपर बाजारों की परिचालन लागत, बड़ी मात्रा में क्रय एवं कम लाभ के कारण अन्य फुटकर भण्डारों की तुलना में यहाँ वस्तुओं की कीमत कम होती है।

- सुपर बाजार घर पर माल की मुफ्त सुपुर्दगी, उधार की सुविधा तथा एजेन्सी सुविधाएँ आदि प्रदान नहीं करते

- यह ग्राहकों को वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में विश्वास दिलाने के लिए विक्रयकर्ताओं को नियुक्त नहीं करते हैं।

प्रश्न 11.

विक्रय मशीनें क्या होती हैं?

उत्तर:

विक्रय मशीनें-विक्रय मशीनें आधुनिक विपणन के युग में एक नई क्रान्ति के रूप में मानी जाती हैं। इस पद्धति में मशीन में सिक्का डालने पर मशीन अपनी बिक्री का कार्य शुरू कर देती है। आजकलं अनेक वस्तुओं का विक्रय इनके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे-गर्म व ठण्डे पेय पदार्थ, प्लेटफार्म टिकटें, दुग्ध, सिगरेट, चॉकलेट, समाचारपत्र आदि। बैंकों की ए.टी.एम. सेवा भी इसी प्रकार की सेवा है जिसमें ग्राहक बिना किसी शाखा में जाये इन मशीनों की सहायता से रुपये आसानी से निकाल सकता है।

विक्रय मशीनें कम कीमत की पूर्व परिबंधित ब्रॉड वस्तुएँ जिनकी बहुत अधिक बिक्री होती है और जिनकी प्रत्येक इकाई का आकार एवं वजन एक समान होता है, बिक्री के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। लेकिन ऐसी मशीनों कों लगाने पर प्रारंभिक व्यय तथा इनके नियमित रख-रखाव तथा मरम्मत पर भारी व्यय करना पड़ता है।

प्रश्न 12.

विक्रय मशीनों की प्रमुख सीमाएँ बतलाइये।

उत्तर:

विक्रय मशीनों की प्रमुख सीमाएँ

- विक्रय मशीनों को लगाने पर प्रारम्भिक व्यय तथा इनके नियमित रख-रखाव तथा मरम्मत पर भारी व्यय करना होता है।

- वस्तु को खरीदने से पहले ग्राहक उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं।

- यदि एक बार ग्राहक ने वस्तु खरीद ली तो आवश्यकता नहीं होने पर भी वह इस मशीन को वस्तु वापस नहीं लौटा सकता।

- मशीन के अनुसार वस्तु का विशेष परिबंधन भी विकसित करना होता है।

- विक्रय मशीनों का परिचालन भी विश्वसनीय होना चाहिए, तब ही इनका उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 13.

जी.एस.टी. के प्रमुख लाभ बताइये।

उत्तर:

जी.एस.टी. के प्रमुख लाभ

- माल एवं सेवाकर के लागू किये जाने से सम्पूर्ण कर-भार में कमी आयेगी।

- अब माल एवं वस्तुओं के विक्रय पर कोई गुप्त कर नहीं लगेगा।

- वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए देशीय स्वरूप बाजार उपलब्ध होगा।

- उच्च प्रयोज्य आय की स्थिति पैदा होती है।

- माल एवं सेवाकर के लागू होने से देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही बढेगी इससे ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर चनाव के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

- जी.एस.टी. के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होगी।

- जी.एस.टी. देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है।

दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारियों (विक्रेताओं) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारियों को

प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

थोक व्यापारियों या थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ निम्नलिखित हैं-

1. वस्तुएँ उपलब्ध कराना-थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को विभिन्न उत्पादकों की वस्तुओं को तुरन्त उपलब्ध कराते हैं। इससे फुटकर विक्रेताओं को अनेक उत्पादकों से वस्तुओं को एकत्रित करने एवं बड़ी मात्रा में उन्हें संग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक रखने से मुक्ति दिलाते हैं।

2. साख प्रदान करना-थोक व्यापारी अपने नियमित ग्राहकों अर्थात् फुटकर व्यापारियों को साख की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इससे फुटकर व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए कम कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है।

3. विपणन में सहायक-थोक व्यापारी विपणन सम्बन्धी अनेक कार्य करते हैं तथा फुटकर व्यापारियों को सहायता . प्रदान करते हैं। ये विज्ञापन करते हैं, विक्रय संवर्द्धन के कार्यों को करते हैं जिससे कि ग्राहक माल को क्रय करने के लिए तैयार हों। इससे नये उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होती है तथा फुटकर व्यापारियों को लाभ होता है।

4. जोखिम में भागीदारी-थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल क्रय करते हैं एवं फुटकर व्यापारियों को थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। फुटकर व्यापारी माल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में क्रय कर व्यवसाय को चला लेते हैं। फलतः फुटकर व्यापारियों को माल के संग्रह की जोखिम, प्रचलन से बाहर होने, मूल्यों में गिरावट, माँग में उतार-चढ़ाव जैसी जोखिमें नहीं उठानी पड़ती हैं। यदि थोक व्यापारी नहीं हो तो ये सारी जोखिमें स्वयं फुटकर व्यापारियों को ही उठानी पड़ती हैं।

5. विशिष्ट ज्ञान-थोक व्यापारी एक ही प्रकार की वस्तुओं के विशेषज्ञ होते हैं और बाजार की नब्ज को भी पहचानते हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान का लाभ वे अपने फुटकर व्यापारियों को पहुँचाते हैं। वे फुटकर विक्रेताओं को नये उत्पादों, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता, मूल्य आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्रदान करते हैं। थोक व्यापारी दुकान की बाह्य सजावट, आलमारियों की व्यवस्था एवं कुछ उत्पादों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में सलाह भी देते हैं।

6. अन्य सेवाएं प्रदान करना-थोक व्यापारी अपने ग्राहकों को उत्पादों की श्रेणी करने, उनकी छोटी-छोटी पैकिंग करने, उनका संग्रहण करने, परिवहन, प्रवर्तन, बाजार से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करने, गृह सुपुर्दगी देने जैसी सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

प्रश्न 2.

फुटकर व्यापारियों द्वारा उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

फुटकर व्यापारियों द्वारा उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं तथा

उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. वस्तुओं के वितरण में सहायक-फुटकर व्यापारी उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं की वस्तुओं के वितरण में उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि फुटकर व्यापारी अन्तिम उपभोक्ताओं को जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं, इन उत्पादों या वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं।

2. व्यक्तिगत विक्रय-फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से विक्रय कर उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों को सहायता करते हैं। फुटकर व्यापारी व्यक्तिगत रूप से विक्रय का प्रयत्न कर वे उत्पादकों को इस कार्य से मुक्ति दिलाते हैं तथा अधिक बिक्री को सम्भव बनाते हैं।

3. प्रवर्तन में सहायक-उत्पादक एवं वितरक अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रवर्तन कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ वह विज्ञापन करते हैं, कूपन, मुफ्त उपहार, बिक्री प्रतियोगिता जैसे कम अवधि प्रलोभन देते हैं । फुटकर विक्रेता विभिन्न प्रकार से इन विधियों में भाग लेते हैं और इस प्रकार से उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं।

4. बाजार से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करना-फुटकर विक्रेताओं का ग्राहकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क बने रहने के कारण वे ग्राहकों की रुचि, पसंद एवं रुझान के सम्बन्ध में बाजार की जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। इस प्रकार की जानकारियों एवं सूचनाओं का लाभ उत्पादक एवं निर्माता उठाकर विपणन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

5. बड़े पैमाने पर परिचालन में सहायक-फुटकर व्यापारियों की सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पादक एवं थोक विक्रेता उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में माल को बेचने की सिरदर्दी से मुक्ति दिलाते हैं। फलतः वे अपनी अन्य क्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ-

1. उत्पादकों की नियमित उपलब्धता-फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इससे एक तो उपभोक्ताओं को अपनी रुचि की वस्तु के चयन का अवसर मिलता है। दूसरे वह जब चाहे वस्तु को खरीद सकता है।

2. क्रय में सुविधा-फुटकर विक्रेता अधिकांशतः आवासीय क्षेत्रों के समीप होते हैं एवं प्रतिदिन एवं देर तक दुकानें खोले रखते हैं। इससे ग्राहकों के लिए अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदना सुविधाजनक हो जाता है।

3. उधार की सुविधा-फुटकर व्यापारी अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इससे उपभोक्ता अधिक खरीददारी कर सकते हैं। फलतः उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है।

4. नये उत्पादों के सम्बन्ध में सूचना-फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को नये उत्पादों के आने एवं उनकी सम्बन्ध में सूचना प्रदान करते हैं। यह वस्तुओं के क्रय करने के निर्णय लेने सम्बधी प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण तत्व होता है।

5.चयन के पर्याप्त अवसर-फुटकर व्यापारी उत्पादकों के विभिन्न उत्पादों का संग्रह करके रखते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चयन के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।

6. बिक्री के बाद की सेवाएँ-फुटकर व्यापारी गृह सुपुर्दगी, अतिरिक्त पुों की आपूर्ति एवं ग्राहकों की ओर ध्यान देना आदि विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्रश्न 3.

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) क्या है? इससे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी)-हमारे देश में 1 जुलाई, 2017 को भारत सरकार ने माल एवं सेवाकर को लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त ढंग से परिचालन हो सके। जी.एस.टी. यह धारणा स्थापित करती है कि सार्वजनिक कोषों का प्रयोग कुशलतापूर्वक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और सतत विकास के लिए किया जा रहा है।

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) एक गन्तव्य आधारित एकल कर है जो निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ती पर लागू होता है। जी.एस.टी. के लागू होने से केन्द्र एवं राज्यों द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्षकर निरस्त कर दिये गये हैं। इससे देश में एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सका है। जी.एस.टी. से 17 अप्रत्यक्ष करों तथा 27 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है। जी.एस.टी. में केन्द्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. का समावेश है। जी.एस.टी. को मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जायेगा और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य पंक्ति की प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाही को विक्रेता द्वारा पृथक् रूप से रखा जायेगा। पूर्व पंक्ति में अन्तिम विक्रेता द्वारा अंकित जी.एस.टी. का भार उपभोक्ता पर लागू होगा। इस कर प्रक्रिया के कारण ही जी.एस.टी. को गंतव्य आधारित उपभोग कर कहा गया है।

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) से सम्बन्धित तथ्य-

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. जी.एस.टी. में बहु-करों का समावेश होने के कारण पूरे देश में केवल एक ही लागू है और सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में समरूपता लायी गई है। जी.एस.टी. लगने के परिणामस्वरूप कुछ किस्म की वस्तुएँ एवं सेवाएँ सस्ती हुई हैं तो कुछ वस्तुएँ एवं सेवाएँ महंगी हुई हैं।

2. जी.एस.टी. लागू होने से सुख-साधन की वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं आम जनता के काम में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आयी है।

3. जी.एस.टी. स्रोत पर कराधान ही है। यह एक उपभोग कर है। उदाहरणार्थ, एक वस्तु राजस्थान में निर्मित होती है और दिल्ली के व्यक्ति को बेची जाती है तो कर का प्रभार दिल्ली के उपभोक्ता पर आयोग और कर का भुगतान केन्द्र एवं राज्य के मध्य होगा। .

4. हमारे यहां जी.एस.टी. में चालान के मिलान की प्रक्रिया है। खरीदे गये माल एवं उपभोग की गई सेवाओं पर निवेश कर जमा उसी स्थिति में उपलब्ध होगा, जब विक्रेता करयुक्त वस्तुएं एवं सेवाएँ ग्राहकों को बेचेगा।

5. माल एवं सेवाकर नेटवर्क एक प्रकार की स्व-नियन्त्रित प्रक्रिया है जिससे न केवल कर की चोरी अथवा धोखाधड़ी को समाप्त किया जा सकता है वरन् इसके माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक व्यावसायिक क्रियाओं की सम्भावनाएँ हैं।

6. जी.एस.टी. का विरोधी लाभकारी मापदण्ड व्यापारियों पर अधिक लाभ पर वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने पर रोक लगाता है। चूंकि निवेश कर जमा जी.एस.टी. सहित कीमतों को कम करने की ओर अग्रसर है, विरोधी लाभकारी प्राधिकारी को इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है कि जी.एस.टी. से उत्पन्न लाभों का प्रभाव सीधे ही उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

प्रश्न 4.

फुटकर व्यापार के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

फुटकर व्यापार के प्रमुख प्रकार

भारत में कई प्रकार के फुटकर विक्रेता होते हैं। विशेषज्ञों ने फुटकर विक्रेताओं या फुटकर व्यापारियों से विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। व्यावसायिक आकार के आधार पर फुटकर व्यापारी बड़े, मध्यम एवं छोटे हो सकते हैं। आधार पर ये एकाकी व्यापारी, साझेदारी फर्म, सहकारी स्टोर एवं कम्पनी के रूप में वर्गीकत किये जा सकते हैं। इसी प्रकार बिक्री की पद्धतियों के आधार पर इन्हें विशिष्ट दुकानें, सुपर बाजार एवं विभागीय भण्डारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यापार के स्थान के आधार पर फुटकर व्यापारी दो प्रकार के हो सकते हैं-भ्रमणशील फुटकर व्यापारी तथा स्थायी दुकानदार।

व्यापार के निश्चित स्थान के आधार पर फुटकर व्यापारियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

I. भ्रमणशील फुटकर विक्रेता-ये वे फुटकर व्यापारी होते हैं, जो किसी स्थायी जगह से अपना व्यापार नहीं करते हैं। ये अपना माल बेचने के लिए अपने सामान के साथ ग्राहकों की तलाश में गली-गली एवं एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहते हैं।

भारत में सामान्यतः भ्रमणशील फुटकर विक्रेता निम्नलिखित होते हैं-

1. फेरी वाले-ये छोटे उत्पादक या मामूली व्यापारी होते हैं, जो वस्तुओं को साइकिल, हाथ-ठेली, साइकिल रिक्शा या अपने सिर पर रखकर तथा जगह-जगह घूमकर ग्राहकों के दरवाजे जाकर माल का विक्रय करते हैं। जैसे खिलौने, फल-सब्जियाँ बेचने वाले।

2. सावधिक बाजार व्यापारी-ये वे छोटे व्यापारी होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि को दुकानें लगाते हैं, जैसे-प्रति शनिवार या फिर एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार को।

3. पटरी विक्रेता-यह ऐसे छोटे विक्रेता होते हैं, जो ऐसे स्थानों पर पाये जाते हैं और माल का विक्रय करते हैं जहाँ लोगों का भारी आवागमन रहता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड। ये सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विक्रय करते हैं; जैसे-स्टेशनरी का सामान, खाने-पीने का सामान, तैयार वस्त्र आदि।

4. सस्ते दर की दुकान-ये वे छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जिनकी किसी व्यावसायिक क्षेत्र में स्वतंत्र अस्थायी दुकान होती है। यह अपने व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की सम्भावनाओं के देखते हुए बदलते रहते हैं। ये उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार करते हैं तथा उपभोक्ता को उस समय वस्तुएँ उपलब्ध कराते हैं जबकि वास्तव में उसे उनकी आवश्यकता है।

II. स्थायी दुकानदार-बाजार का सबसे सामान्य फुटकर व्यापार यही है। इनके विक्रय के लिए स्थायी रूप से संस्थान हैं। परिचालन के आधार पर ये मुख्यतः निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं-

1. छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता-इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित फुटकर विक्रेता आते हैं-

(1) जनरल स्टोर-ये स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं। ये स्टोर देर तक खुले रहने के साथ ही अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करते हैं।

(2) विशिष्टीकृत भण्डार-ये भण्डार शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय नहीं करके एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करते हैं तथा ये विशेषज्ञ होते हैं, जैसे-स्कूल यूनीफार्म, कॉलेज की पुस्तकें बेचने वाली दुकानें। विशिष्टीकृत भण्डार सामान्यतया वहां स्थित होते हैं जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं तथा ये ग्राहकों को वस्तुओं के चयन के अत्यधिक अवसर प्रदान करते हैं।

(3) गली में स्टाल-ये छोटे विक्रेता गली के मुहाने पर या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये घुमक्कड़ जनता को आकर्षित करते हैं तथा हौजरी की वस्तुएँ, खिलौने, सिगरेट, पेय पदार्थ आदि सस्ती वस्तुओं को बेचते हैं। ये स्थानीय आपूर्तिकर्ता या थोक विक्रेता से माल खरीदते हैं। इनका मुख्य कार्य ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ आसानी से सुलभ कराते हैं।

(4) पुरानी वस्तुओं की दुकानें-ये दुकानें पहले से उपयोग की हुई वस्तुओं की बिक्री करते हैं, जैसे-पुस्तकें, कपड़े, मोटर-कारें, फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामान बेचने की दुकानें। यहां वस्तुएँ ग्राहकों को कम मूल्य पर प्राप्त होती है।

(5) एक वस्तु के भण्डार-ये वे भण्डार होते हैं जो एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं जैसे पहनने के रेडीमेड वस्त्र, घड़ियाँ, जूते, पुस्तकें तथा स्टेशनरी आदि। ये भण्डार एक ही श्रेणी की अनेकों प्रकार की वस्तुएँ रखते हैं तथा केन्द्रीय-स्थल पर स्थित होते हैं। ये अधिकांशतः एकल स्वामित्व या साझेदारी प्रारूप में ही चलाये जाते

2. बड़े पैमाने के फुटकर विक्रेता-बड़े पैमाने के फुटकर विक्रेताओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है-

(1) विभागीय भण्डार-विभागीय भण्डार विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करते हैं, जिन्हें भली-भाँति निश्चित विभागों में बाँटा गया होता है तथा जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक छत के नीचे करना है।

(2) श्रृंखला भण्डार अथवा बहुसंख्यक दुकानें-यह फुटकर दुकानों का वह फैला हुआ जाल है, जिनका स्वामित्व एवं परिचालन उत्पादनकर्ता या मध्यस्थ करते हैं। इन दुकानों पर मानकीय एवं ब्रांड की वस्तुएँ जिनका विक्रय आवर्त तेज होता है, बेची जाती हैं। इन दुकानों को एक ही संगठन चलाता है तथा इनकी व्यापार की व्यूहरचना एक जैसी होती है तथा एक तरह की वस्तुओं का प्रदर्शन होता है।

(3) डाक आदेश गृह-यह वह फुटकर विक्रेता होता है, जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्रकार के व्यापार में विक्रेता एवं क्रेता में कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता है। डाक द्वारा व्यापार करने वाले व्यापारी अपने माल का विज्ञापन समाचारपत्रों में करते हैं, ग्राहक विज्ञापन से प्रभावित होकर माल मंगवाते हैं। जब माल के आर्डर विक्रेता के पास आ जाते हैं तब वी.पी.पी. द्वारा ग्राहकों को माल भेज दिया जाता है।

(4) उपभोक्ता सहकारी भण्डार-यह एक ऐसा व्यापारिक संगठन है जिसके उपभोक्ता, स्वामी स्वयं ही होते हैं तथा वे उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करते हैं। इन भण्डारों का उद्देश्य उन मध्यस्थों की संख्या को कम करना होता है, जो वस्तुओं की उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं । ये अपने सदस्यों की सेवा करते हैं। ये अपने सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं।

(5) सुपर बाजार-यह एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होती है, जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है। इनमें स्वयं सेवा, आवश्यकतानुसार चयन एवं भारी विक्रय का आकर्षण होता है। इनमें अधिकांशतः खाद्य सामग्री तथा अन्य कम मूल्यवाली, ब्रांड वाली एवं अधिकतर उपयोग में आने वाली वस्तओं का ही विक्रय किया जाता है।

प्रश्न 5.

विभागीय भण्डार का अर्थ बतलाइये। इसके लाभ-दोष बतलाइये।

उत्तर:

विभागीय भण्डार का अर्थ-विभागीय भण्डार फुटकर व्यापार करने वाली एक बड़ी विक्रय इकाई होती है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है, जिन्हें भली-भाँति निश्चित विभागों में बाँटा गया होता है तथा जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना है। वस्तुतः ये भण्डार एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं को क्रय करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इनकी भावना पिन से लेकर विशालकाय वस्तु (हवाई जहाज तक) एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। भारत में सही अर्थ वाले विभागीय भण्डार अभी फुटकर व्यापार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नहीं आये हैं। भारत के कुछ महानगरों में अवश्य स्थापित हैं। जैसे-मुम्बई में अकबरली तथा शीयाकरी तथा चैन्नई में स्पैंसर्स।

विभागीय भण्डार के लाभ

विभागीय भण्डारों से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं-

1. बड़ी मात्रा में ग्राहकों को आकर्षित करना-ये भण्डार सामान्यतः शहर के केन्द्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं। इसलिए इनमें दिन में अधिकांश समय बड़ी संख्या में ग्राहक इनसे आकर्षित होकर आते रहते हैं।

2. खरीददारी करने में आसानी-विभागीय भण्डार एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करते हैं। इससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर आवश्यकता की लगभग सारी वस्तुएँ खरीदने में आसानी रहती है। उन्हें वस्तुएँ खरीदने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है।

3. विक्रय में वृद्धि-विभागीय भण्डार काफी धन विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन क्रियाओं में खर्च करने की स्थिति में होते हैं और खर्च करते भी हैं। इससे अधिक संख्या में लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। परिणामस्वरूप उनकी बिक्री में वृद्धि होती है।

4. आकर्षक सेवाएँ प्रदान करना-विभागीय भण्डारों का उद्देश्य अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवाएँ प्रदान करना भी होता है। ये अपने ग्राहकों को घर पर सुपुर्दगी, टेलीफोन पर प्राप्त आदेशों का क्रियान्वयन, विश्रामगृहों की व्यवस्था, टेलीफोन बूथ, जलपान गृह, मनोरंजन गृह, नाई की दुकान आदि की सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

5. बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ-विभागीय भण्डार बड़े स्तर पर संगठित किये जाते हैं इसलिए इन्हें बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ वस्तुओं के क्रय के संबंध में प्राप्त होते हैं।

विभागीय भण्डारों के दोष या सीमाएँ विभागीय भण्डारों के प्रमुख दोष या सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. व्यक्तिगत ध्यान देना सम्भव नहीं-विभागीय भण्डार बड़े पैमाने पर कई प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध कराते हैं। ग्राहकों की संख्या भी इनमें ज्यादा होती है। अतः इन भण्डारों में ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन हो जाता है।

2. अधिक परिचालन लागत-विभागीय भण्डार अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करने पर अधिक जोर देते हैं इसलिए इनकी परिचालन लागत भी अधिक होती है। इनके अत्यधिक खर्चे होने के कारण इनमें वस्तुओं के मूल्य भी अधिक होते हैं। यही कारण है कि ये भण्डार अल्प आय वर्ग वाले ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं।

3. असुविधाजनक स्थिति-विभागीय भण्डार सामान्यतः शहर के केन्द्र में स्थित होते हैं। इसलिये यदि किसी वस्तु की तुरन्त आवश्यकता हो तो उस ग्राहक को इन भण्डारों से खरीदना काफी मुश्किल हो जाता है।

4. हानि की संभावना अधिक-परिचालन लागत अधिक आने, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन क्रियाओं पर खर्च करने तथा बड़े पैमाने पर कार्य करने के कारण विभागीय भण्डारों में हानि होने की संभावना अधिक होती है। ग्राहकों की रुचि एवं फैशन में यदि परिवर्तन हो गया हो तो बड़ी मात्रा में स्टॉक भी पड़ा रहता है। इसे कम कीमत पर बेचने से भी हानि होने की संभावना बनी रहती है।

प्रश्न 6.

श्रृंखला भण्डार का अर्थ बतलाइये। इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

श्रृंखला भण्डार का अर्थ-फुटकर व्यापार के क्षेत्र में श्रृंखला भण्डार अथवा बहुसंख्यक दुकानें फुटकर दुकानों का वह फैला हुआ जाल है, जिनका स्वामित्व एवं परिचालन उत्पादनकर्ता या मध्यस्थ करते हैं। इस व्यवस्था में एक जैसी दिखलायी देने वाली कई दुकानें देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर खोली जाती हैं। इन दुकानों पर मानकीय एवं ब्रांड की ऐसी वस्तुएँ जिनकी बिक्री अधिक होती है, बेची जाती हैं। इन दुकानों को एक ही संगठन चलाता है तथा इनके व्यापार की व्यूह-रचना एक-सी ही होती है। सभी दुकानों में एक तरह से ही वस्तुओं का प्रदर्शन होता है।

श्रृंखला भण्डार की विशेषताएँ श्रृंखला भण्डार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर स्थित-शृंखला भण्डार या बहुसंख्यक दुकानें बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित होती हैं; क्योंकि इन्हें यहाँ बड़ी संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं। इनका उद्देश्य ग्राहकों को उनके आवास तथा कार्यस्थल के समीप सेवाएँ प्रदान करना है न कि उनको एक केन्द्रित स्थान पर आमन्त्रित करना है।

2. उत्पादन एवं क्रय मुख्यालय से-सभी फुटकर दुकानों के लिए उत्पादन एवं क्रय करने का कार्य मुख्यालय में केन्द्रित होता है। मुख्यालय से ही विभिन्न दुकानों को उनकी आवश्यकतानुसार माल भेज दिया जाता है। इससे इन भण्डारों के परिचालन व्यय में बचत हो जाती है।

3. प्रबन्धन, शाखा प्रबन्धक द्वारा-प्रत्येक दुकान का प्रबन्धन एक शाखा प्रबन्धक करता है, जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है। शाखा प्रबन्धक ही दुकान के सम्बन्ध में सभी सूचनाएँ, जैसे-बिक्री, नकद जमा, स्टॉक, माल की आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में मुख्यालय को देते हैं।

4. मुख्यालय द्वारा नियन्त्रण तथा नीति-निर्धारण-श्रृंखला भण्डार का मुख्यालय ही उसकी विभिन्न दुकानों या शाखाओं का नियन्त्रण करता है तथा नीति-निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन कराता है।

5. मूल्य एक तथा नकद विक्रय-बहुसंख्यक दुकानों पर विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है तथा सभी विक्रय नकद ही होता है। माल के विक्रय से प्राप्त राशि को रोजाना स्थानीय बैंक में मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।

6. निरीक्षकों की नियुक्ति-मुख्यालय ही निरीक्षकों की नियुक्ति करता है, जो दुकानों पर ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, प्रधान कार्यालय की नीतियों का पालन किया जा रहा है या नहीं, आदि का निरीक्षण करते हैं।

7. बड़े पैमाने पर बिक्री वर्ष भर-श्रृंखला भण्डार या बहुसंख्यक दुकानें ऐसी वस्तुओं के व्यापार का प्रभावी ढंग से संचालन करते हैं, जिनकी बिक्री बड़ी मात्रा में एवं पूरे वर्ष एक समान रहती है। भारत में बाटा के जूतों की दुकान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार की फुटकर बिक्री की दुकानें अन्य उत्पादों के लिए खोली जा रही हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं-रेमंड्स के शोरूम, मैक्डोनल्ड एवं पीजा किंग की फास्ट फूड श्रृंखलाएँ।

श्रृंखला भण्डार की सीमाएँ

श्रृंखला भण्डार की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. व्यक्तिगत सेवा का अभाव-श्रृंखला भण्डारों में कर्मचारियों को विशेष प्रेरणा नहीं मिलती है, जिसके कारण उनमें उदासीनता आ जाती है तथा व्यक्तिगत सेवा का भी अभाव रहता है।

2. वस्तुओं का चयन सीमित-श्रृंखला भण्डार या बहुसंख्यक दुकानें सीमित उत्पाद की किस्मों में व्यापार करती हैं, जिनके विपणनकर्ता स्वयं ही उत्पादन करते हैं। वे अन्य उत्पादकों को माल नहीं बेचते। इस प्रकार से इनमें उपभोक्ताओं के समक्ष चयन के अवसर सीमित ही रहते हैं।

3. प्रेरणा का अभाव-श्रृंखला भण्डारों या बहुसंख्यक दुकानों का प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों को मुख्यालय (प्रधान कार्यालय) से प्राप्त आदेशों का पालन करना होता है। इससे वे सभी मामलों में मुख्यालय के दिशा-निर्देश के आदी हो जाते हैं। इससे उनकी पहल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपनी सृजनात्मक प्रवीणता का ग्राहकों को सन्तुष्टि के लिए उपयोग नहीं कर सकते।

4. माँग में परिवर्तन कठिन-बहुसंख्यक दुकानें जिन वस्तुओं में व्यापार करती हैं, यदि उनकी मांगों में तेजी से परिवर्तन आ जाता है, तो संगठन को अत्यधिक हानि उठानी उड़ सकती है; क्योंकि केन्द्रीय भण्डार में बड़ी मात्रा में बिना बिका हुआ माल भेजा जाता है।

प्रश्न 7.

डाक आदेश गृह क्या है? इसकी मुख्य-मुख्य सीमाएँ बतलाइये।

उत्तर:

डाक आदेश गृह क्या है?-डाक आदेश गृह वह फुटकर विक्रेता होते हैं, जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। डाक द्वारा व्यापार करने वाले व्यापारी अपने माल का विज्ञापन समाचारपत्रों में करते हैं और ग्राहक विज्ञापन से प्रभावित होकर माल मंगवाते हैं। जब माल के आर्डर विक्रेता के पास आ जाते हैं तब वी.पी.पी. द्वारा ग्राहकों को माल भेज दिया जाता है। इस व्यापार के अन्तर्गत ग्राहक से कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं किया जाता। इसमें विज्ञापन में ही वस्तुओं के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचनाएँ जैसे, मूल्य, प्रकृति, सुपुर्दगी की शर्ते, भुगतान की शर्ते आदि का वर्णन किया जाता है।

जहाँ तक भुगतान का सम्बन्ध है, डाक द्वारा व्यापार में कई विकल्प हैं-

(1) ग्राहकों से पूरा भुगतान अग्रिम माँगा जा सकता है।

(2) वस्तुओं को मूल्य देय डाक द्वारा भेजा जा सकता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं को डाक से भेजा जाता है तथा ग्राहकों को उनकी सुपुर्दगी तभी दी जाती है, जबकि वह उनका पूरा भुगतान कर देता है।

(3) वस्तुएँ बैंक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं तथा उन्हें वस्तुओं को ग्राहकों को सुपुर्दगी का निर्देश दिया जाता है। इस व्यवस्था में अशोध्य ऋणों की जोखिम नहीं होती क्योंकि क्रेता को माल की सुपुर्दगी उसका पूरा भुगतान करने पर ही की जाती है लेकिन यहाँ ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होता है कि माल उनके द्वारा निर्दिष्ट वर्णन के अनुसार ही भेजा गया है।

डाक आदेश गृह पद्धति या डाक द्वारा व्यापार ऐसे उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं होता जो शीघ्र नष्ट होने वाले हों, वजन में भारी हों या जिन्हें सरलता से उठाना या रखना संभव नहीं है। डाक द्वारा व्यापार केवल निम्न प्रकार की वस्तुओं का ही हो सकता है-

- जिनका श्रेणीकरण एवं मानकीकरण हो सकता है।

- जिन्हें कम लागत पर ले जाया जा सकता है।

- जिनकी बाजार में मांग अत्यधिक है।

- जो पूरे वर्ष बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

- जिनमें बाजार में न्यूनतम प्रतियोगिता है।

- जिनका चित्र आदि के द्वारा वर्णन किया जा सकता है।

डाक आदेश गृह की सीमाएँ

डाक आदेश गृह या डाक द्वारा व्यापार की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. व्यक्तिगत सम्पर्क का अभाव-डाक द्वारा व्यापार में विक्रेता एवं क्रेता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता है। इसलिए दोनों के बीच अविश्वास एवं शंकाएँ पैदा होने की सम्भावना रहती है।

2. वस्तुओं की जाँच तथा व्यक्तिगत ध्यान नहीं-डाक द्वारा व्यापार में क्रेता वस्तुओं को खरीदने से पहले वस्तुओं की जाँच नहीं कर सकते हैं तथा क्रेताओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते।

3. सुपुर्दगी में विलम्ब-डाक द्वारा आदेश प्राप्त करने एवं उनके क्रियान्वयन में समय लगता है। अतः ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी समय पर नहीं मिल पाती है।

4. डाक सेवाओं पर अधिक निर्भरता-डाक आदेश व्यापार की सफलता किसी स्थान पर प्रभावी डाक सेवाओं की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। भारत जैसे देश में जहाँ पिछड़े क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ डाक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रकार के व्यवसाय के सफल होने की संभावनाएँ सीमित हैं।

5. शिक्षा पर निर्भरता-डाक द्वारा व्यापार तभी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, जबकि शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हो; क्योंकि यदि लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं तो उन लोगों तक विज्ञापन एवं अन्य प्रकार के लिखित सन्देश नहीं पहुँच सकते।

6. उच्च प्रवर्तन लागत-डाक द्वारा व्यापार में सम्भावित ग्राहकों को सूचित करने एवं वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए विज्ञापन पर एवं प्रवर्तन के अन्य साधनों पर बहुत अधिक निर्भर किया जाता है। परिणामस्वरूप विक्रय प्रवर्तन पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है।

7. उधार की सुविधा नहीं-डाक आदेश गृह क्रेताओं को उधार की सुविधा भी प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ग्राहक जिनके पास सीमित साधन होते हैं, वे इस प्रकार के व्यापार में कोई रुचि नहीं लेते हैं।

8. विक्रयोपरान्त सेवा का अभाव-डाक द्वारा व्यापार में विक्रेता तथा क्रेता के बीच की दूरी काफी अधिक हो सकती है। फलतः वस्तुओं के बेचने के बाद की सेवाएँ उन्हें प्रदान करना आसान नहीं होता है, जबकि ग्राहक सन्तुष्टि के लिए विक्रयोपरान्त सेवाएँ अपरिहार्य मानी जाती हैं।

9. दुरुपयोग की सम्भावना-डाक द्वारा व्यापार में बेईमानी करने वाले व्यापारियों द्वारा धोखा दिये जाने की । सम्भावना अधिक बनी रहती है। छल-कपट करने वाले व्यापारी इस व्यापार में वस्तुओं के सम्बन्ध में झूठे दावे करते हैं या फिर विज्ञापन एवं इश्तहार में किये गये वादों को पूरा नहीं करते हैं।

प्रश्न 8.

सुपर बाजार से आप क्या समझते हैं? सुपर बाजार के लाभ-दोष बतलाइये।

अथवा

सुपर बाजार से क्या आशय है? इसके लाभ/दोष बताइये।

उत्तर:

सुपर बाजार का अर्थ-सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापार करने वाली ऐसी संस्था है, जो कम लाभ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है। इसमें स्वयं सेवा, आवश्यकतानुसार चयन एवं भारी विक्रय का आकर्षण होता है। सुपर बाजारों में अधिकांश खाद्य सामग्री एवं अन्य कम मूल्य की वस्तुएँ ब्रांड वाली एवं ज्यादा उपभोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे-परचून, बरतन, कपड़े, बिजली के उपकरण, घरेलू सामान एवं दवाइयों का विक्रय किया जाता है। सामान्यतया ये बाजार अधिकांश रूप से शहरों में प्रमुख विक्रय केन्द्रों में स्थित होते हैं। इनमें वस्तुओं को खानों में रखा जाता है जिन पर मूल्य एवं गुणवत्ता स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं।

सुपर बाजार में ग्राहक घूम-घूमकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ चुनते हैं तथा उन्हें फिर नकद पटल पर लाते हैं तथा भुगतान कर उन्हें घर ले जाते हैं।

सुपर बाजार भी विभिन्न भागों में बँटा होता है, जिसमें ग्राहक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। लेकिन यह भण्डार, विभागीय भण्डार की भाँति घर पर माल की सुपुर्दगी, उधार की सुविधा, एजेन्सी सुविधाएँ प्रदान नहीं करते हैं। न ही ऐसे विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, जो ग्राहकों को वस्तुओं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विश्वास दिला सकें।

सुपर बाजार के लाभ सुपर बाजार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं-

- एक ही छत के नीचे कम कीमत पर वस्तुएँ प्राप्त होना-सुपर बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कम कीमत पर एक ही छत के नीचे प्राप्त किया जा सकता है। इन बिक्री केन्द्रों से क्रेता न केवल सुविधापूर्वक क्रय कर सकते हैं वरन् यह मितव्ययी भी होता है।

- कोई अशोध्य ऋण नहीं-सुपर बाजारों में वस्तुओं का विक्रय नकद किया जाता है इसलिए सुपर बाजार में अशोध्य ऋण नहीं होते हैं।

- बड़े पैमाने के लाभ-सुपर बाजार वास्तविक रूप में बड़े पैमाने के फुटकर विक्रय भण्डार होते हैं। इन्हें बड़े पैमाने के क्रय-विक्रय के सभी लाभ मिलते हैं। परिणामस्वरूप इनकी प्रचालन लागत कम होती है।

- केन्द्र में स्थित-सुपर बाजार सामान्यतया शहर के केन्द्र में स्थित होते हैं। फलतः यह आस-पास के क्षेत्र के लोगों की पहुँच में होते हैं।

- चयन के अधिक अवसर-सुपर बाजार में विभिन्न डिजाइन, रूप, रंग आदि की अनेक वस्तुएँ उपलब्ध होती .. हैं जिससे क्रेता आसानी से बिना किसी परेशानी के भली-भाँति वस्तुओं का चयन कर सकते हैं।

सुपर बाजार की सीमाएँ/दोष

सुपर बाजार की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. उधार विक्रय की सुविधा नहीं-सुपर बाजार अपनी वस्तुओं का विक्रय केवल नकद में ही करते हैं। इनमें उधार क्रय की सुविधा नहीं होती। फलतः ऐसे क्रेता सुपर बाजारों से माल नहीं खरीद सकते, जो उधार की सुविधा चाहते हैं।

2. व्यक्तिगत ध्यान नहीं-सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धान्त पर चलते हैं। इसलिए ग्राहकों पर इनके द्वारा व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः जिन वस्तुओं पर क्रेताओं पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इनका प्रभावी विक्रय सुपर बाजार में सम्भव नहीं है। .

3. अत्यधिक ऊपरी व्यय-सुपर बाजार में ऊपरी व्यय अत्यधिक होते हैं। इनके कारण ये ग्राहकों को कम कीमत पर माल नहीं बेच पाते हैं।

4. अधिक पूँजी की आवश्यकता-सुपर बाजार की स्थापना एवं परिचालन के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनमें अधिक विक्रय की आवश्यकता है जिससे कि ऊपरी व्यय को उचित स्तर पर रखा जा सके। यह केवल बड़े शहरों में ही संभव है।

5. वस्तुओं की उचित देख-रेख नहीं-सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धान्त पर चलाये जाते हैं, अतः कुछ ग्राहक शैल्फ में रखी वस्तुओं के साथ लापरवाही दिखाते हैं। इससे सुपर बाजार को नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रश्न 9.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

उपभोक्ता सहकारी भण्डार-उपभोक्ता सहकारी भण्डार फुटकर व्यापार का एक ऐसा संगठन है, जिसके उपभोक्ता, स्वामी स्वयं ही होते हैं तथा वे ही उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का उद्देश्य उन मध्यस्थों को समाप्त करना है, जो उत्पाद की लागत को बढ़ाते हैं। इन भण्डारों का उद्देश्य अपने सदस्यों की अधिक से अधिक सेवा करना होता है। सामान्यतया उपभोक्ता सहकारी भण्डार वस्तुओं को सीधे उत्पादक या थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तथा उन्हें उचित दर पर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। ये उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का भी प्रयास करते हैं। उपभोक्ता भण्डारों के द्वारा वर्ष भर के दौरान जो भी लाभ अर्जित किया जाता है उसे सदस्यों में उनके द्वारा क्रय के अनुपात में लाभांश के रूप में घोषित कर दिया जाता है।

उपभोक्ता संहकारी भण्डारों का संचालन सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। इन्हें स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है तथा एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना कर सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराना पड़ता है। सहकारी भण्डारों में पूँजी इनके सदस्यों को अंश निर्गमित करके जुटायी जाती है। इन भण्डारों का प्रबन्ध प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई एक प्रबन्ध समिति के द्वारा किया जाता है। इनमें 'एक व्यक्ति एक वोट सिद्धान्त' का पालन किया जाता है।

उपभोक्ता सहकारी भण्डार की सीमाएँ

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. प्रेरणा का अभाव-सहकारी भण्डारों का प्रबन्ध सामान्यतया अवैतनिक व्यक्तियों के हाथों में ही होता है। इसलिए इन लोगों में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पहल एवं प्रेरणा का अभाव होता है।

2. संरक्षण का अभाव-प्रायः सहकारी भण्डारों के सदस्य नियमित रूप से इनको संरक्षण प्रदान नहीं करते। इसीलिए इनका सफलतापूर्वक परिचालन नहीं हो पाता है।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव-उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का प्रबन्ध का कार्य जिन लोगों को सौंपा जाता है उनमें व्यावसायिक विशेषज्ञता का अभाव होता है। उन्हें भण्डार को सुचारु रूप से चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं होता है। फलतः ये भण्डार सफलतापूर्वक नहीं चल पाते हैं।

4. कोषों की कमी-उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए धन इकट्ठा करने का मूल स्रोत सदस्यों को अंशों का निर्गमन है। इनके सदस्य सीमित संख्या में होते हैं। इसलिए सामान्यतया इसके पास धन की कमी रहती है। यह इन भण्डारों के विकास एवं विस्तार के रास्ते में रुकावट बनता है।

प्रश्न 10.

इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की आन्तरिक व्यापार के संवर्द्धन में भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री

की आन्तरिक व्यापार के संवर्द्धन में भूमिका

भारत में चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की स्थापना व्यवसाय एवं औद्योगिक गृहों के संगठनों के रूप में उनके समान हित एवं लक्ष्यों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए की गई थी। आज भी अनेक संस्थाएँ जैसे ए.एस.ओ.सी., एच.ए.एम., भारतीय उद्योग का महासंघ (कॉनफैड्रेशन ऑफ इण्डियन इंडस्ट्री, सी.आई.आई., एफ.आई.सी.सी.आई.) व्यापार, वाणिज्यिक एवं उद्योग का अपने आपको राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही है।

भारतीय चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आन्तरिक व्यापार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग एवं सशक्त बनाने के उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। ये चैम्बर्स सरकार से विभिन्न स्तरों पर संवाद करते हैं जिससे को बनाये जिससे कि बाधाएँ घटें, वस्तओं की अन्तर्राज्यीय आवाजाही बढे. पारदर्शिता आये और बहुस्तरीय निरीक्षण एवं नौकरशाही समाप्त हो। इसके अतिरिक्त चैम्बर का लक्ष्य एक दृढ़ बुनियादी ढाँचा खड़ा करना एवं ढाँचे को सरल बनाना एवं एकरूपता प्रदान करना है। इसका हस्तक्षेप मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में है-

1. परिवहन अथवा वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण/आवागमन-वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय संचालन से सम्बन्धित अनेक क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे-वाहनों का पंजीयन, सड़क एवं रेल परिवहन नीतियाँ, राजमार्ग एवं सड़कों का निर्माण आदि।

2. चंगी एवं स्थानीय कर सरकार का महत्त्वपर्ण राजस्व स्रोत चंगी एवं स्थानीय कर है। यह राज्य अथवा नगर की सीमाओं में प्रवेश कर रही वस्तुएँ एवं लोगों से वसूल किये जाते हैं। सरकार एवं वाणिज्य मण्डलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन करों के कारण निर्बाध परिवहन एवं स्थानीय व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़े।

3. श्रम कानून-सरल एवं लोचपूर्ण श्रम कानून उद्योग को चलाने, अधिकतम उत्पादन एवं रोजगार पैदा करने में सहायक होते हैं। वाणिज्यिक संघों एवं सरकार के बीच श्रम कानून एवं श्रम संख्या में कटौती जैसी समस्याओं पर निरन्तर बातचीत होती रहती है।

4. उत्पादन कर-राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाने वाला केन्द्रीय उत्पादन कर सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। मूल्य निर्धारण तंत्र में उत्पादन कर नीति की अहम भूमिका होती है। इसीलिए व्यापार संगठनों के लिए उत्पादन कर को एक सूत्र में लाने के लिए सरकार से बातचीत करना आवश्यक होता है।

5. बिक्री कर ढाँचा एवं मूल्य संवर्द्धित कर में एकरूपता-वाणिज्यिक संघ विभिन्न राज्यों में बिक्री कर ढाँचे में एकरूपता लाने के लिए सरकार से बातचीत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिक्री कर राज्य राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता है। संकलित व्यापार के प्रवर्तन के लिए राज्यों के बीच बिक्री कर का तर्कसंगत ढाँचा एवं समान दर महत्त्वपूर्ण है। सरकार की नई नीति के अनुसार बिक्री कर के असन्तुलन पैदा करने के प्रभाव को दूर करने के लिए इसके स्थान पर मूल्य संवर्धित कर लगाया जा रहा है।

6. सुदृढ़ मूलभूत ढाँचे का प्रवर्तन-एक दृढ़ आधारभूत ढाँचे जैसे सड़क, बन्दरगाह, बिजली, रेल आदि व्यापार संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्य संघों के सरकार के साथ मिलकर भारी निवेश प्रयोजनों को लेना चाहिए।

7. कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी समस्याएँ-कृषक संगठनों एवं अन्य महासंघों की कृषि उत्पादों के विपणन में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की बिक्री करने वाले संगठनों की विपणन नीतियों एवं स्थानीय सहायता को चुस्त बनाने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संघ हस्तक्षेप कर सकते हैं एवं कृषि सहकारी समितियों जैसी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

8. माप-तौल तथा ब्रांड वस्तुओं की नकल को रोकना-माप-तौल एवं ब्रांडों की सुरक्षा से सम्बन्धित कानून उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के हितों की रक्षार्थ आवश्यक हैं। इन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ सरकार से ऐसे कानून बनाने के लिए बातचीत करते हैं तथा कानून एवं नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।