RBSE Class 11 Biology Important Questions Chapter 20 गमन एवं संचलन

Rajasthan Board RBSE Class 11 Biology Important Questions Chapter 20 गमन एवं संचलन Important Questions and Answers.

RBSE Class 11 Biology Chapter 20 Important Questions गमन एवं संचलन निष्कासन

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न (Fill in the blanks type questions)

प्रश्न 1.

हाइड्रा अपने .......................... शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग करता है।

उत्तर:

स्पर्शक

प्रश्न 2.

महाभक्षकाणु (macrophages) और श्वेताणु (leucocytes) रुधिर में .......................... प्रदर्शित करती है।

उत्तर:

अमीबीय गति

प्रश्न 3.

अन्त:द्रव्य जालिका अर्थात् पेशी रेशों के पेशीद्रव्य जालिका (सारकोप्लाज्मिक रेटीक्यूलम) .......................... का भण्डार गृह है।

उत्तर:

कैल्सियम आयनों

प्रश्न 4.

पेशी में ऑक्सीजन भण्डारित करने वाला लाल रंग का एक .......................... होता है।

उत्तर:

मायोग्लोबिन

प्रश्न 5.

अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के .......................... हैं।

उत्तर:

संयोजी ऊतक

प्रश्न 6.

वक्षीय कशेरुक, पसलियाँ और उरोस्थि मिलकर .......................... का निर्माण करते हैं।

उत्तर:

पसली पंजर (nib cage)

प्रश्न 7.

कप के आकार की एक अस्थि जिसे .......................... कहते हैं जो घुटने को ऊपर की ओर से ढकता है।

उत्तर:

पटेला (patella)

प्रश्न 8.

जोड़ों द्वारा गति के लिए .......................... बल का उपयोग किया जाता है।

उत्तर:

पेशी जनित

प्रश्न 9.

जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण उत्पन्न रोग .......................... कहलाता है।

उत्तर:

गाउट

प्रश्न 10.

पेशी रेशे में .......................... के संकेत से क्रिया विभव उत्पन्न होता है।

उत्तर:

प्रेरक तंत्रिका।

II. सत्य व असत्य प्रकार के प्रश्न (True and False type questions)

प्रश्न 1.

कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 2.

वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 - 50 प्रतिशत हिस्सा पेशियों का होता है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 3.

प्रत्येक पेशी रेशा टोनोप्लास्ट झिल्ली से आस्तरित होती है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 4.

मोटे तन्तुओं का केन्द्रीय भाग जो पतले तन्तुओं से अतिच्छादित नहीं होता, Z क्षेत्र कहलाता है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 5.

प्रेरक तंत्रिएक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की सन्धि को तंत्रिका - पेशीय संगम कहते हैं। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 6.

कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं ऐसी पेशियों को लाल पेशियाँ कहते हैं। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 7.

प्रत्येक मध्यकर्ण में तीन छोटी अस्थियाँ होती हैं जिन्हें क्रमश: मैलियस, इनकस एवं स्टेपीज कहते हैं। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 8.

प्रथम सात जोड़ी पसलियों को प्लावी पसलियाँ (Floating ribs) कहते हैं। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

असत्य

प्रश्न 9.

Ca++ आयनों की कमी से होने वाले रोग को अपतानिका रोग कहते हैं। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

प्रश्न 10.

पेशी सकुंचन के लिए ऊर्जा ATP से मिलती है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:

सत्य

III. निम्न को सुमेलित कीजिए (Match the following)

स्तम्भ - I में दिये गये पदों का स्तम्भ - II में दिये गये पदों के साथ सही मिलान कीजिए:

प्रश्न 1.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. बाल एवं साकेट |

(i) अंगूठे के मेटाकार्पल |

|

B. हिंज (कब्जा) |

(ii) एटलस तथा ऐक्सिस |

|

C. धुराग्न संधि |

(iii) घुटने |

|

D. सैडल |

(iv) हयूमरस तथा अंसमेखला |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. बाल एवं साकेट |

(iv) हयूमरस तथा अंसमेखला |

|

B. हिंज (कब्जा) |

(iii) घुटने |

|

C. धुराग्न संधि |

(ii) एटलस तथा ऐक्सिस |

|

D. सैडल |

(i) अंगूठे के मेटाकार्पल |

प्रश्न 2.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. ह्यूमरस तथा अल्ना |

(i) कर्ण की अस्थिकाएँ |

|

B. मैलियस तथा स्टेपीज |

(ii) उपांगीय कंकाल |

|

C. स्टर्नम तथा पसलियाँ |

(iii) भारी मेरोमायोसिन |

|

D. HMM |

(iv) अक्षीय कंकाल |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. ह्यूमरस तथा अल्ना |

(ii) उपांगीय कंकाल |

|

B. मैलियस तथा स्टेपीज |

(i) कर्ण की अस्थिकाएँ |

|

C. स्टर्नम तथा पसलियाँ |

(iv) अक्षीय कंकाल |

|

D. HMM |

(iii) भारी मेरोमायोसिन |

प्रश्न 3.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. कपाल |

(i) 14 |

|

B. चेहरा |

(ii) 8 |

|

C. पसलियाँ |

(iii) 3 |

|

D. कर्ण अस्थिकाएँ |

(iv) 24 |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. कपाल |

(ii) 8 |

|

B. चेहरा |

(i) 14 |

|

C. पसलियाँ |

(iv) 24 |

|

D. कर्ण अस्थिकाएँ |

(iii) 3 |

प्रश्न 4.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. नी केप |

(i) क्रेनियम (कपाल) |

|

B. कॉलर अस्थि |

(ii) स्केपुला |

|

C. कन्धे की अस्थि |

(iii) क्लेविकल |

|

D. खोपड़ी (Skull) |

(iv) पटेला |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. नी केप |

(iv) पटेला |

|

B. कॉलर अस्थि |

(iii) क्लेविकल |

|

C. कन्धे की अस्थि |

(ii) स्केपुला |

|

D. खोपड़ी (Skull) |

(i) क्रेनियम (कपाल) |

प्रश्न 5.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. मेखला |

(i) 2 |

|

B. कशेरुकाएँ |

(ii) 2 |

|

C. उरोस्थि |

(iii) 26 |

|

D. पसलियाँ |

(iv) 12 |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. मेखला |

(ii) 2 |

|

B. कशेरुकाएँ |

(iii) 26 |

|

C. उरोस्थि |

(i) 2 |

|

D. पसलियाँ |

(iv) 12 |

प्रश्न 6.

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. अपतानिका |

(i) जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना |

|

B. गाऊट |

(ii) पेशी में ऐंठन |

|

C. संधि शोथ |

(iii) कंकाली पेशियों का पक्षघात |

|

D. माइस्थेनिया ग्रेविस |

(iv) जोड़ों का शोध |

उत्तर:

|

स्तम्भ - I |

स्तम्भ - II |

|

A. अपतानिका |

(ii) पेशी में ऐंठन |

|

B. गाऊट |

(i) जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना |

|

C. संधि शोथ |

(iv) जोड़ों का शोध |

|

D. माइस्थेनिया ग्रेविस |

(iii) कंकाली पेशियों का पक्षघात |

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पायी जाती है?

उत्तर:

पैरामीशियम में पक्ष्माभी गति पायी जाती है।

प्रश्न 2.

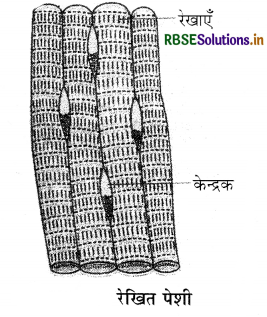

अनैच्छिक एवं रेखित लक्षों वाली पेशी का नाम लिखिये।

उत्तर:

अनैच्छिक एवं रेखित लक्षणों वाली पेशी हृदय पेशियां है।

प्रश्न 3.

प्रेरक तन्त्रिका एवं पेशी के मध्य कौनसा तंत्रिकाप्रेषी रसायन स्रावित होता है?

उत्तर:

प्रेरक तन्त्रिका एवं पेशी के मध्य ऐसीटिलकोलीन नामक तन्त्रिकाप्रेषी रसायन स्रावित होता है।

प्रश्न 4.

पसलियाँ जिनके अधर सिरे उरोस्थि या अन्य पसली से नहीं जुड़ते, क्या कहलाती हैं?

उत्तर:

पसलियाँ जिनके अधर सिरे उरोस्थि या अन्य पसली से नहीं जुड़ते वे मुक्त पसलियाँ (Floating ribs) कहलाती हैं।

प्रश्न 5.

कॉलर अस्थि (Collar bone) किस अस्थि को कहा जाता है?

उत्तर:

जत्रुक अस्थि को कॉलर अस्थि कहा जाता है।

प्रश्न 6.

मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन कौनसी गति के द्वारा होता है?

उत्तर:

मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्ष्माभ गति के द्वारा होता है।

प्रश्न 7.

मेरोमायोसिन के पूंछ वाले भाग को क्या कहते हैं?

उत्तर:

मेरोमायोसिन के पूंछ वाले भाग को हल्का मेरोमायोसिन (LMM) कहते हैं।

प्रश्न 8.

सामान्यतः जोड़ों के दर्द को क्या कहते हैं?

उत्तर:

सामान्यत: जोड़ों के दर्द को गठिया अथवा संधि शोथ (Arthritis) कहते हैं।

प्रश्न 9.

अस्थि हाइऑइड (Hyoid) की आकृति किस प्रकार की होती है?

उत्तर:

अस्थि हाइऑइड (Hyoid) की आकृति ए के आकार जैसी होती है।

प्रश्न 10.

केन्द्रक की उपस्थिति के आधार पर रेखित पेशियाँ होती है।

उत्तर:

केन्द्रक की उपस्थिति के आधार पर रेखित पेशियाँ (Striated muscles) बहुकेन्द्रकीय होती हैं।

प्रश्न 11.

रेखित पेशियों में फेसीकुलाई के चारों ओर पाये जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं?

उत्तर:

रेखित पेशियों में फेसीकुलाई के चारों ओर पाये जाने वाले आवरण को एक्सोमाइसियस कहते हैं।

प्रश्न 12.

ऐच्छिक पेशियों में किसके संग्रहण से थकान महसूस होती है?

उत्तर:

ऐच्छिक पेशियों में लेक्टिक अम्ल के संग्रहण से थकान महसूस होती है।

प्रश्न 13.

पेशियों में संग्रहित खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है?

उत्तर:

पेशियों में संग्रहित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है।

प्रश्न 14.

पेशीय संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है?

उत्तर:

पेशीय संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।

प्रश्न 15.

क्रमाकुंचन के लिए कौनसी पेशियाँ उत्तरदायी हैं?

उत्तर:

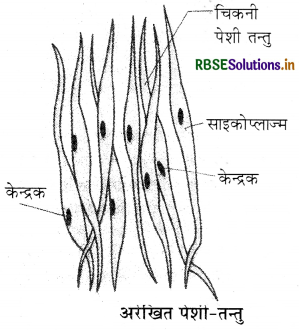

क्रमाकुंचन के लिए अरेखित पेशियाँ उत्तरदायी हैं।

प्रश्न 16.

अनुदैर्ध्य धारियाँ किन पेशियों में पाई जाती हैं?

उत्तर:

अनुदैर्घ्य धारियाँ अरेखित पेशियों में पाई जाती हैं।

प्रश्न 17.

पेशी संकुचन के लिए सिलाइडिंग फिलामेन्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई?

उत्तर:

एच.ई. हक्सले तथा ए.एफ, हक्सले ने सिलाइडिंग फिलामेन्ट थ्योरी प्रस्तुत की।

प्रश्न 18.

पेशी संकुचन के समय कौनसा क्षेत्र (Zone) घटता है?

उत्तर:

पेशी संकुचन के समय H क्षेत्र (Zone) घटता है।

प्रश्न 19.

उस संकुचनशील प्रोटीन का नाम बताइए जो पेशियों में पाई जाती है।

उत्तर:

मायोसिन संकचनशील प्रोटीन है जो पेशियों में पाई जाती है।

प्रश्न 20.

उन सन्धियों के नाम लिखिए जो सर्वाधिक गतिशील होती हैं एवं कारण दीजिए।

उत्तर:

बाल तथा सॉकेट सन्धियाँ सर्वाधिक गतिशील सन्धियाँ हैं। इनमें सायनोवियल द्रव की उपस्थिति के कारण ये सर्वाधिक गतिशील होती हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

यदि मनुष्य की रेडियो अल्ला अस्थि का ऑलीक्रेनन प्रवर्ध तोड़कर अलग कर दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

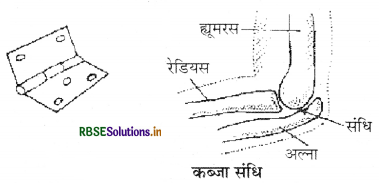

रेडियो अल्ना का ऑलीक्रे नन प्रवर्ध हयूमरस के ऑलीक्रेनन यूव में फिट होकर कब्जेदार संधि बनाता है। इस संधि के कारण कोहनी पर अग्रबाहु भीतर की ओर तो मुड़ सकती है किन्तु बाहर की ओर नहीं। यदि ऑलीक्रेनन प्रवधं तोड़ दिया जाए तो अग्र बाहु बाहर की ओर भी मुड़ जाएगी और हाथ ठीक से कार्य नहीं कर सकेंगे।

प्रश्न 2.

रेखित पेशियों की कोई चार विशेषताएं लिखिए जो अरेखित पेशियों में नहीं पाई जाती हैं।

उत्तर:

निम्न विशेषताएं जो अरेखित पेशियों में नहीं पायी जाती हैं-

- ये साधारणत: अस्थियों पर लगी रहने के कारण अस्थि - पेशियाँ कहलाती हैं।

- ये लम्बी बेलनाकार (Cylindrical) होती हैं।

- ये हल्की व गहरी पट्टियों के कारण रेखित होती हैं।

- ये जल्दी तथा इच्छानुसार गतिशील होती हैं।

- संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार की तन्त्रिकाओं से संबंधित होती हैं। अत: थकान का अनुभव करते हैं।

प्रश्न 3.

मनुष्य की भुजा की सभी सन्धियां अचल हो जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

मनुष्य की भुजा की सभी सन्धियां अचल हो जाएं तो अस्थियों का हिलना - डुलना बंद हो जाएगा अर्थात् हाथ में गति नहीं होगी व कोई काम हाथ द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

प्रश्न 4.

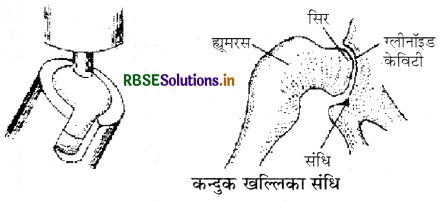

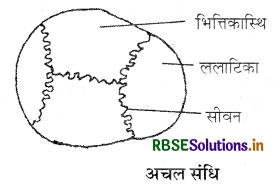

कन्दुक खल्लिका संधि (Ball and Socket) व कब्जा संधि (Hinge Joint) में एक समानता व एक अन्तर बताइए। अचल संधि का नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर:

समानता: कन्दुक खल्लिका संधि (Ball and Socket) व कब्जा संधि (Hinge Joint) दोनों ही चल संधि हैं।

कन्दुक खल्लिका संधि (Ball and Socket) व कब्जा संधि (Hinge Joint) में अन्तर:

|

कन्दुक खल्लिका संधि (Ball and Socket) |

कब्जा संधि (Hinge Joint) |

|

1. इस संधि में कई दिशाओं में गति सम्भव है। उदाहरण: अंसमेखला एवं स्यूमरस अस्थि की संधि। |

कब्जा संधि में एक ही तल में गति सम्भव है। |

प्रश्न 5.

पशुका पिंजर क्या होता है? महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

पर्शका पिंजर (Rib cage of thoracic basket): वक्षीय कशेरुक पसलियां एवं उरोस्थि से मिलकर बनी टोकरीनुमा संरचना को पशुका पिंजर कहते हैं। इसे वक्षीय टोकरी भी कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पायी जाती हैं, जिनमें 7 जोडी पसलियां वास्तविक पसलियां (True ribs) होती हैं जो एक ओर वक्ष कशेरुकाओं से तथा दूसरी ओर उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। ये सांस लेने में सहायता करती हैं। इसके बाद भी तीन जोड़ी पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं, जिन्हें मिथ्या पसलियां (False ribs) कहते हैं। अन्तिम दो जोड़ी पसलियों के अधर सिरे उरोस्थि या अन्य पसलियों से नहीं जुड़ते हैं। अतः इन पसलियों को मुक्त पसलियां (Floating ribs) कहते हैं।

महत्त्व: यह हृदय, बड़ी रुधिर वाहिनियां, फेफड़े एवं श्वासनली के पृष्ठ भाग, पार्श्व भाग एवं अधर सतहों को घेर कर सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रश्न 6.

संकुचन के लिए पेशी किस प्रकार उत्तेजित होती है?

उत्तर:

तन्त्रिका आवेग के फलस्वरूप तन्त्रिका पेशी सन्धि पर तन्त्रिकाक्ष के सिरों के द्वारा ऐसीटिलकोलिन नामक रसायन मुक्त किया जाता है। यह रसायन पेशी प्लैज्मा झिल्ली की सोडियम आयन (Na+) के प्रति पारगम्यता को बढ़ाता है। जिसके कारण सोडियम आयन पेशी कोशिका में प्रवेश करते हैं जिससे प्लैज्मा झिल्ली की आन्तरिक सतह पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। यह धनात्मक विभव पूरी प्लैज्मा झिल्ली पर संचारित होकर सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। इस प्रकार से पेशी संकुचन के लिए उत्तेजित होती है।

प्रश्न 7.

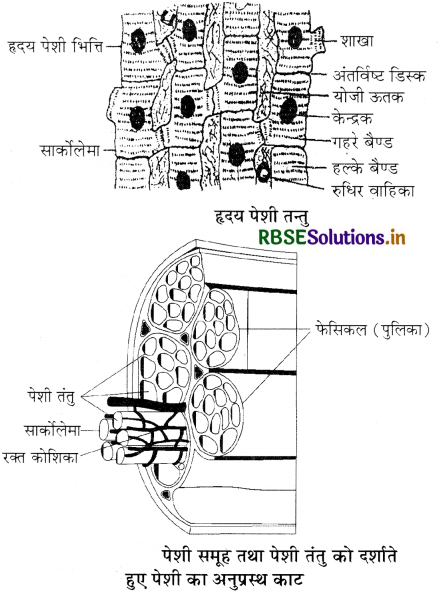

हृदय पेशी का संक्षिप्त वर्णन करो।

उत्तर:

हृदय पेशी (Cardiac muscle)- ये पेशी केवल पृष्ठवंशियों के हृदय की भित्ति (Wall) पर पाई जाती हैं। हृदय पेशी तन्तु छोटे बेलनाकार एवं शाखित होते हैं। शाखित होने के कारण एक अतर संयोजी जाल बनात हैं। इनके साकोप्लाज्म में एक केन्द्रक मध्य में पाया जाता है। इनमें अंतर्विष्ट पट्ट (Intercalated disc) पाये जाते हैं जिनके कारण यह छोटे - छोटे खण्डों में विभाजित रहता है। प्रत्येक खण्ड में रेखित पेशी तन्तु के समान गहरी एवं हल्की पट्टियां पायी जाती हैं। इन पर इच्छा-शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इस तरह कार्य की दृष्टि से ये अनैच्छिक होती हैं। ये हृदय की पेशियां अपने आप बिना रुके एक लय से बराबर आकुन्चन करती हैं तथा इसी को हृदय की गति या धड़कन कहते हैं।

प्रश्न 8.

रेखित तथा अरेखित पेशियों में चार अन्तर लिखो।

उत्तर:

रेखित तथा अरेखित पेशियों में अन्तर:

|

लक्षण |

रेखित |

अरेखित |

|

1. स्थिति |

कंकाल से जुड़ी होती है |

आंतरांगों की दीवार |

|

2. तन्तु की आकृति |

लम्बे बेलनाकार सिरों पर कुन्द |

लम्बे तर्कुरूपी, सिरे नोकदार |

|

3. संकुचन की दर |

सबसे अधिक |

सबसे कम |

|

4. नियंत्रण |

ऐच्छिक |

अनैच्छिक |

प्रश्न 9.

पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है?

उत्तर:

पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत - पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा ATP के द्वारा प्राप्त होती है। संकचन के दौरान क्रिएटिन फॉस्फेट की सहायता से उत्पन्न ADP का पुनः ATP में परिवर्तन हो जाता है। पेशी में ATP का निर्माण संचित ग्लाइकोजन व प्राप्त होने वाले ग्लुकोज एवं वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। लाल पेशियों में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का भण्डारण करती है जो ATP के निर्माण में काम आती है। अनॉक्सी अवस्था में अधिक समय तक संकुचन के कारण पेशी में लैक्टिक अम्ल संचित होने लगता है जिसके कारण पेशी में दर्द होने लगता है।

प्रश्न 10.

अस्थियों के क्या कार्य हैं?

उत्तर:

अस्थियों के कार्य:

- अस्थियाँ शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं।

- अस्थियों में उपस्थित अस्थि मज्जा में R.B.C, का निर्माण होता है।

- अस्थियाँ पेशियों को जुड़ने के लिए आधार देती हैं।

- अस्थियाँ शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती हैं।

- अस्थियाँ शरीर के कोमल अंगों को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे अस्थियों से बनी यक्षीय कोटर में हृदय, फेफड़े एवं करोटि में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है।

- श्रवणांगों में स्थित कुछ छोटी हड्डियां सुनने में सहायता करती हैं।

- कंकाल तंत्र गति, चलन, उठने - बैठने आदि क्रियाओं में सहायक होता है।

प्रश्न 11.

पेशी ऊतक के कोई चार लक्षण अथवा गुण लिखिए।

उत्तर:

पेशी ऊतक लक्षण (Characteristics of Muscular Tissue) निम्न हैं-

(i) पेशी ऊतक की उत्पत्ति मीसोडर्म (Mesoderm) से होती है

(ii) उत्तेजनशीलता

(iii) संकुचनशीलता

(iv) प्रत्यास्थता।

प्रश्न 12.

स्नायु एवं कंडरा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

स्नायु एवं कंडरा में अन्तर (Differences between Ligament and Tendon):

|

स्नायु (Ligament) |

कंडरा (Tenion) |

|

1. यह लचीले होते हैं। |

यह लचकरहित होते हैं। |

|

2. पेशीय अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली रचना को स्नायु कहते हैं। |

पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली रचना को कंडरा कहते हैं। |

|

3. स्नायु में पीले तन्तु होते हैं। |

कंडरा (Tention) में श्वेत तन्तु होते हैं। |

|

4. यह अस्थियों को अपने स्थान से हटने को रोकता है। |

जबकि कंडरा गति में सहायक होता है। |

प्रश्न 13.

पेशी ऊतक किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पेशी ऊतक (Muscular tissue): पेशी संकुचनशील ऊतक है। पेशी का निर्माण पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है। पेशी कोशिकाएं लम्बी पतली होती हैं, इसलिए इन्हें पेशी तंतु (Muscle fiber) भी कहा जाता है। पेशी तंतु के अंदर अनेक पेशी तंतुक (Myofibrils) पाये जाते हैं। पेशियों में संकुचनशीलता एवं उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण ये गति एवं चलन में महत्वपूर्ण होती हैं। ये मनुष्य में सम्पूर्ण शरीर के भार का लगभग 40 - 50 प्रतिशत भाग बनाती हैं।

पेशियों के प्रकार (Types of Muscles): संरचना एवं कार्यिकी के आधार पर पेशियों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता हैकंकाल पेशियाँ, हृदय पेशियाँ एवं चिकनी पेशियाँ।

1. कंकाल पेशियाँ (Skeletal Muscles): ये कंकाल के भागों की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं तथा चलन में सहायक होती हैं। ये कण्डराओं (Tendons) द्वारा अस्थियों से संलग्न रहती हैं। इन्हें रेखित या ऐच्छिक (Striated and voluntary) पेशियाँ भी कहते हैं। इनको ऐच्छिक तन्त्रिका तन्त्र से तन्त्रिकीय प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए संकुचन जीव की इच्छानुसार होता है। कंकाल पेशियों में यद्यपि तीव्र संकुचन होता है किन्तु ये जल्दी ही थक जाती हैं। अधिकांश पेशियाँ इसी प्रकार की होती हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं।

2. हृदय पेशियाँ (Cardiac Muscles): केवल हृदय में पायी जाती हैं। ये रेखित एवं अनैच्छिक (Striated and involuntary) पेशियां हैं तथा ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित रहती हैं। इनमें स्वत: उत्तेजनशीलता (Self excitability) का गुण पाया जाता है तथा थकती भी नहीं हैं। ये हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

3. चिकनी पेशियाँ (Smooth Muscles): आंतरांगों जैसे आहारनाल, रुधिर वाहिनी आदि की भित्तियों में पायी जाती हैं। ये अरखित (Unstriated) एवं अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से प्रेरणाएं प्राप्त करती हैं। इनका संकुचन धीमा होता है जिससे इनमें थकान भी देरी से होती है। अंगों के अवकाश (Lumen) में पदार्थों के संचालन (Conduction) में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक (gamete) के अभिगमन (परिवहन) में सहायता करती हैं।

प्रश्न 14. ओस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) किसे कहते हैं?

उत्तर:

ओस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis): ओस्टियोपोरोसिस एक अस्थिरोग है। इसका अर्थ है अस्थियों का कमजोर होना। तनिक - सी टक्कर से अस्थियां टूट जाती हैं। अस्थियां पतली, भंगुर, कमजोर एवं इसकी प्रत्यास्थता में कमी आ जाती है। यह रोग आयु के साथ बढ़ता है लेकिन एस्ट्रोजन हारमोन की कमी के कारण वृद्ध महिलाओं में अधिक होता है। इस रोग के कारणों में हारमोनों जैसे कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, लिंग हारमोन आदि का असन्तुलन, कैल्सियम, विटामिन सी व डी की कमी एवं वृद्धावस्था प्रमुख हैं।

प्रश्न 15.

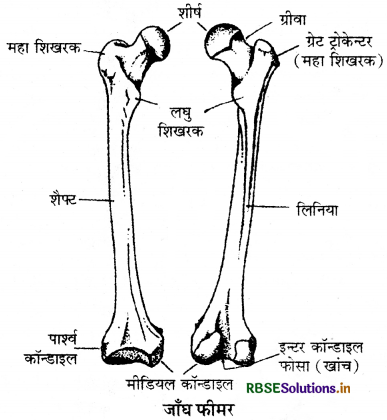

फीमर अस्थि का केवल नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर:

प्रश्न 16.

संकुचनशील प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

संकुचन प्रोटीन अन दो प्रकार की होती हैं-

1. एक्टिन (Actin): प्रत्येक एक्टिन (पतले) तंतु एक - दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो 'F' (तंतुमय) एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक 'F' एक्टिन 'G' (गोलाकार) एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक - दूसरे प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु 'F' एक्टिन के निकट पूरी लम्बाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अण ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई उप - इकाई एक्टिन तन्तुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढके रखती है।

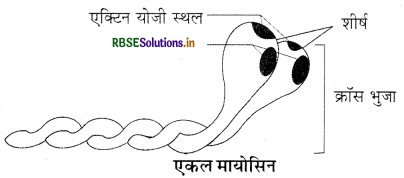

2. मायोसिन (Myosin): प्रत्येक मायोसिन (मोटे) तन्तु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, एक मोटा तन्तु बनाती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं-

- एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर। सिर को भारी मेरोमायोसिन (HMM) कहते हैं।

- पूंछ (Tail): पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन (LMM) कहते हैं।

मेरोमायोसिन अवयव अर्थात् सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर A तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं जिसे क्रॉस भुजा कहते हैं।

गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं।

प्रश्न 17.

अस्थि एवं उपास्थि में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

अस्थि एवं उपास्थि में अन्तर (Differences between Bone and Cartilage):

|

अस्थि (Bone) |

उपास्थि (Cartilage) |

|

1. यह मजबूत, दृढ़ तथा कठोर होती है। |

यह लचीली तथा कोमल होती है। |

|

2. इनका मैट्रिक्स ओसीन (Ossein) का बना होता है। |

उपास्थि का मैट्रिक्स कॉण्ड्रिन (Chondrin) का बना होता है। |

|

3. इनका मैट्रिक्स ठोस होता है। |

इनका मैट्रिक्स अद्ध ठोस होता है। |

|

4. इनकी कोशिकाएं अनियमित होती हैं। |

इनकी कोशिकाएं अर्द्धगोल होती हैं। |

|

5. अस्थि कोशिकाएं सदेव ओस्टियोब्लास्ट (Osteoblast) के विभाजन से बढ़ती हैं। |

उपास्थि कोशिकाओं की संख्या उनके विभाजन से बढ़ती है। |

|

6. हैवर्सियन तन्त्र (Haversian system) का निर्माण होता है। |

हैवर्सियन तन्त्र (Haversian system) का निर्माण नहीं होता है। |

|

7. इनमें R.B.C. बनती हैं। |

इनमें R.B.C. नहीं बनती हैं। |

|

8. उदाहरण: ल्यूमरस एवं रेडियो अल्ना। |

उदाहरण: हायलिन उपास्थि, इलास्टिक उपास्थि (कर्णपल्लव, नाक के सिरे तथा ऐपिग्लोटिस)। |

प्रश्न 18.

सन्धि किसे कहते हैं? धुराग्न संधि व विसपी संधि का एक-एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

सन्धि (Joint): कंकाल तन्त्र में उन स्थानों को सन्धि कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं।

- धुराग्न संधि का उदाहरण: स्तनियों का एक्सिस (द्वितीयक कशेरुक) का ओडन्टॉइड प्रवर्ध (Odontoid process) जिस पर करोटि अर्थात् प्राणी का सम्पूर्ण सिर इधर-उधर घुमाया जा सकता है।

- विसपी संधि का उदाहरण: अग्रपाद के प्रबाहु की रेडियस तथा अल्ना के बीच की सन्धि, कलाई की सन्धि, कशेरुक के सेन्ट्रम की संधि।

प्रश्न 19.

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए

(i) माइस्थेनिया ग्रेविस

(ii) पेशीय दुष्पोषण

(iii) अपतानिका

(iv) अस्थि सुषिरता।

उत्तर:

(i) माइस्थेनिया ग्रेविस (Myasthenia gravis): एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका-पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है।

(ii) पेशीय दुष्योषण (Muscular dystrophy): विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन।

(iii) अपतानिका: शरीर में कैल्सियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐठन।

(iv) अस्थि सुषिरता (Osteoporosis): यह उम्र सम्बन्धित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल सम्भावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है।

प्रश्न 20.

निम्न को सुमेलित कीजिए तथा सही संयोग को चुनिए।

|

सिनोवियल ज्वाइण्ट के प्रकार |

वोन्स इन्वोल्वड |

|

A. बॉल तथा सोकेट |

1. अंगूठे के मेटाकार्पल तथा कापेल |

|

B. हिंज |

2. एटलस तथा एक्सिस |

|

C. पाइवोट |

3. फ्रन्टल तथा पेराइटल |

|

D. सैडल |

4. घुटने (Knee) |

|

|

5. स्यूमरस तथा पेक्टोरल गईल |

उत्तर:

|

सिनोवियल ज्वाइण्ट के प्रकार |

वोन्स इन्वोल्वड |

|

A. बॉल तथा सोकेट |

5. स्यूमरस तथा पेक्टोरल गईल |

|

B. हिंज |

4. घुटने (Knee) |

|

C. पाइवोट |

2. एटलस तथा एक्सिस |

|

D. सैडल |

1. अंगूठे के मेटाकार्पल तथा कापेल |

प्रश्न 21.

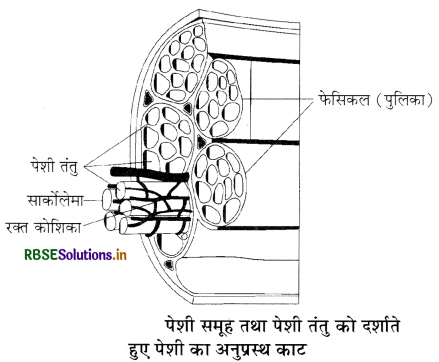

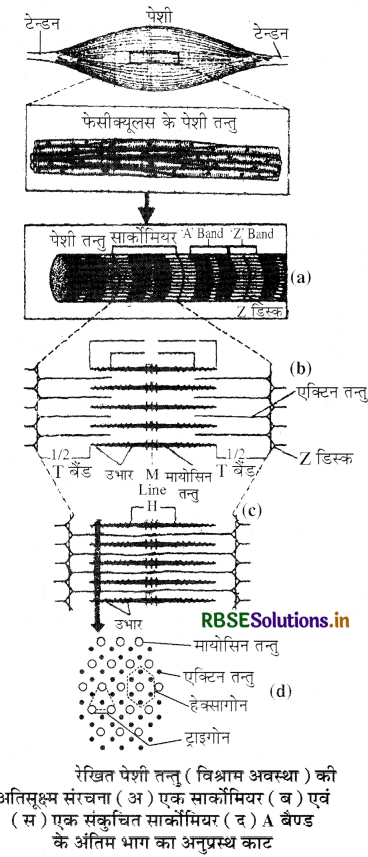

पेशी समूह तथा पेशी तन्नु को दर्शाते हुए पेशी के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर:

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पेशी ऊतक किसे कहते हैं? स्थापन के आधार पर कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

संकुचनशीलता तथा गतिशीलता, प्रोटोप्लाज्म के आधारभूत गुण हैं। इस कारण सभी कोशिकाओं में पर्याप्त गतिशीलता पाई जाती है। कोशिकाओं में गति के लिए संकुचन मुख्यतः दो संकुचनशील प्रोटीनों (एक्टिन व मायोसिन) की अंतक्रिया के कारण होता है। ये ऊतक विभिन्न उद्दीपनों के अनुरूप शरीर के प्रचलन या अंगों की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूणीय मीजोडर्म (mesoderm) से नेत्र के आइरिस व सीलियरी (बॉडी के अतिरिक्त) क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति भूणीय एक्टोडर्म से होती है। हमारे शरीर में 40% से 50% भाग का निर्माण पेशियों द्वारा होता है। पेशी कोशिकाएँ सदैव लम्बी, संकरी व तर्कुरूपी (Spindle-shaped) तन्तुमय होती हैं अत: उन्हें पेशी तन्तु (Muscle fibres) कहते हैं। इनमें एक्टिन (Actin) व मायोसिन (Myosin) से निर्मित अनेक मायोफाइब्रिल्स पाये जाते हैं। पेशी कोशिकाएँ एक बड़ी सीमा तक विभाजन (division), गुणन (multiplication) तथा पुनर्जनन की क्षमता खो देती हैं।

स्थापन के आधार पर पेशियाँ तीन प्रकार की होती हैं-

1. रेखित पेशियाँ (Striated Muscles): शरीर की अधिकांश पेशियाँ रेखित होती हैं। ये सामान्यतः मस्तिष्क के संचेतन नियंत्रण में ऐच्छिक गतियाँ करती हैं अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ (Voluntary muscles) भी कहते हैं। इनमें से अधिकांश पेशियाँ शरीर के विभिन्न भागों में (अपने दोनों सिरों पर) अस्थियों से सम्बन्धित (Inserted at both end upon bones) रहती हैं। अतः इन्हें कंकालीय पेशियाँ (Skeletal muscles) भी कहते हैं। पादों तथा शरीर की गति मुख्यत: इन पेशियों पर निर्भर करती है अत: इन्हें कायिक (Somatic) पेशियाँ भा कहते है। इन्हें फजिक (Phasic) प्रकार की पेशियाँ भी कहते हैं क्योंकि इनका संकुचन तीन किन्तु कम समय तक होने के कारण इनमें शीघ्र थकान हो जाती है। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं।

2. अरेखित पेशियाँ (Unstriated Muscles): रेखाओं या धारियों की अनुपस्थिति के कारण ये पेशियाँ चिकनी (Smooth), प्लैन (Plain), अरेखित (nonstriated) या अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। ये खोखले आन्तरिक अंगों (आहारनाल, पित्ताशय, पित्तवाहिनी, श्वसन मार्ग, गर्भाशय, मूत्र जनन नलिका, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ आदि), प्लीहा तथा लिम्फ नोड्स के सम्मुट, नेत्र की आइरिस तथा सीलियरीकाय, त्वचा की चर्म (dermis), शिश्न (penis) तथा अन्य जननांगों में पाई जाती हैं। इन पेशियों का अस्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। त्वचा (skin) की चर्म (dermis) को चिकनी पेशियों में एरेक्टर पिलाईं ( Arrector Pilli) नामक पेशियाँ पाई जाती हैं, जो रोमों की जड़ों से सम्बन्धित होती हैं और रोमों या रोंगटों के खड़े होने (erection of hairs/goose flesh) के लिए उत्तरदायी होती हैं।

शिश्न (penis) का अरेखित पेशी जाल (muscular network) स्तम्भन (erection) एवं लचीला बनाने में सहायता करता है। अरेखित पेशी तन्तु, अशारिखत, तऊरूपी (spindle - shaped), एककेन्द्रकीय (uninucleated) तथा सार्कोलेमा रहित होता है। इनका संकुचन - (स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र के नियंत्रण में) धीमा तथा अनैच्छिक होता है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक (gamete) के परिवहन में सहायता करती हैं।

3. हृदय पेशियाँ (Cardiac Muscles): हृदय की भित्ति (महाशिराओं की भित्ति भी, जहाँ ये हृदय में प्रवेश करती हैं) हृदय पेशियों (Cardiac Muscles) द्वारा निर्मित होती हैं। इसलिए इसे मायोकार्डियम (Myocardium) कहते हैं। रचनात्मक रूप से ये रेखित पेशियों से समानता दर्शाती हैं किन्तु क्रियात्मक रूप से ये अरेखित पेशियों की भाँति अनैच्छिक (मस्तिष्क के संचेतन नियंत्रण से मुक्त) होती हैं। हदय पेशी कोशिकाएँ या तन्तु अपेक्षाकृत छोटी तथा मोटी, अधिकांशतः एककेन्द्रकीय (केन्द्रक मध्य में स्थित), जबकि कुछ शाखित तथा सार्कोलेमा (Sarcolema) से ढकी होती हैं।

कंकाल पेशी अनेक पेशी कोशिकाओं या पेशी तन्तुओं से निर्मित होती है। पेशी के अन्दर पेशी तन्तु एक-दूसरे के समानान्तर व्यवस्थित होकर पूल या समूह (Bundles) बनाते हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को पूलिका (Fasciculus) कहते हैं। पूलिका में उपस्थित तन्तु पेशी अन्तः पेशिका (Endomysium) नामक संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं। पूलिका के चारों ओर भी संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इस आवरण को परिपेशिका (Perimysium) कहते हैं। अनेक पूलिकाएँ मिलकर दुढ़ संयोजी ऊतक के सहआवरण से घिरी रहती हैं जो अधिपेशिका (Epimysium) कहलाता है। अधिपेशिका पेशी से पेशी को तथा पेशी को त्वचा से बाँधने का कार्य करता है। कंकाल पेशियाँ कोलेजन से निर्मित कण्डराओं द्वारा अस्थि से संलग्न रहती हैं।

पेशी तन्तु लम्बी व बेलनाकार कोशिका होती है। इसका व्यास 10 µm से 100 µm तक तथा लम्बाई लगभग 12 सेमी. तक हो सकती है। अधिकांश पेशी तन्तुओं की लम्बाई पेशी की लम्बाई के बराबर होती है। कोशिका में अनेक परिधीय केन्द्रक होते हैं। इसकी प्लाज्मा झिल्ली को

सार्कोलेमा एवं कोशिकाद्रव्य को पेशीप्रद्रव्य (Sarcoplasm) कहते हैं। सार्कोलेमा के अन्दर की ओर वलित हो जाने से पेशीप्रद्रव्य के अन्दर नलिकाएं बन जाती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ नलिकाएँ T - tubules) कहते हैं। कई नलिकाएँ मिलकर टी - नलिकीय तन्त्र बनाती हैं, जो पेशी तन्तु की विशेषता होती है। इनके माइटोकोन्डिया को सर्कोसोम एवं अन्त:प्रद्रव्यी जालिका को पेशीप्रद्रव्यी जालिका (Sarcoglasmic reticulum) कहते हैं। यह Ca++ आयन का संग्रह करती है।

रेखित पेशी तन्तुओं में अनुप्रस्थ रेखायें या धारियाँ, एकान्तरित A - बैण्ड्स (गहरे, एनआइसोट्रॉपिक) तथा I - बैण्ड्स (हल्के, आइसोट्रोपिक) के रूप में पाई जाती हैं। A - बैण्ड में 120Å मोटी तथा 1.8 µ लम्बे मायोसिन तन्तु होते हैं। जबकि I - बैण्ड में 60Å मोटे व 1.0 µ लम्बे एक्टिन तन्तु होते हैं। एक्टिन तन्तुओं की संख्या मायोसिन तन्तुओं से दो गुनी होती है। प्रत्येक I - बैण्ड एक पतली, तन्तुवत्, अनुप्रस्थ, टेड़ीमेढ़ी रेखा (Z डिस्क या Z बैण्ड या क्राउसेज झिल्ली) द्वारा दो बराबर अधाशों में बंटा रहता है। एक फाइबिल का वह भाग, जो समीपस्थ 'Z' डिस्कों के मध्य रहता है, सार्कोमियर कहलाता है। एक असंकुचित (uncontracted) स्तनधारी रेखित तन्तु में इसकी लम्बाई 2.3 µ होती है। A - बैण्ड के मध्य में एक संकरी अनुप्रस्थ रेखा M - रेखा (हेन्सन रेखा) पाई जाती है। A - बैण्ड के सिरे गहरे रंग के किन्तु मध्य भाग हल्के रंग का (Lighter) होता है। A - बैण्ड का मध्य भाग H - क्षेत्र (H - zone) कहलाता है। ज्यामितीय बंध क्रम (geometric bonding pattern) के कारण प्रत्येक मायोसिन तन्तु का सिरा 6 एक्टिन तन्तुओं (hexagon) से तथा प्रत्येक एक्टिन तन्तु का सिरा तीन मायोसिन तन्तुओं (Irigon) से घिरा रहता है।

प्रश्न 2.

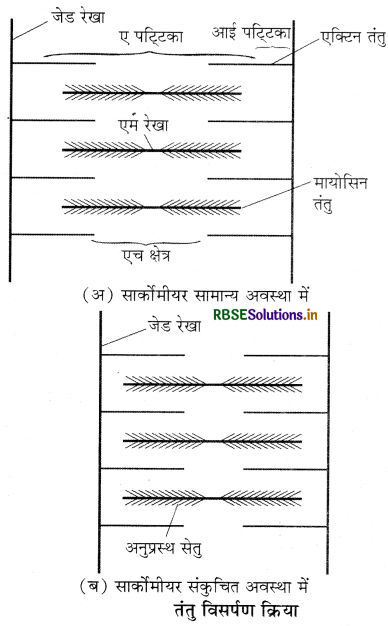

मानव में पेशी संकुचन के तन्तु विसर्पण सिद्धान्त को समझाइए।

उत्तर:

पेशी संकुचन की क्रियाविधि (Mechanism of Muscle Contraction)

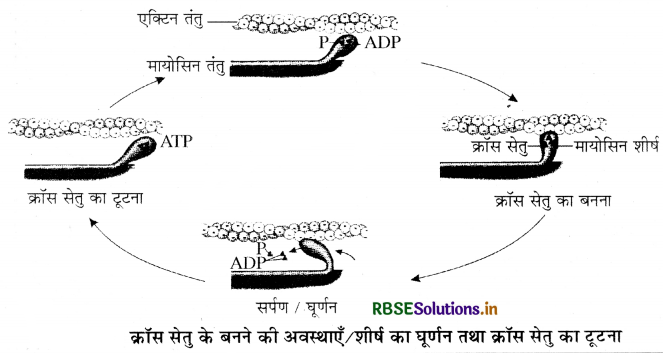

सन् 1954 में एच.ई. हक्सले तथा ए.एफ. हक्सले ने पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाने हेतु एक सिद्धान्त दिया जिसे फिसलन तन्तु सिद्धान्त (Sliding filament theory) कहते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार संकुचन के समय पतरले तु (एक्टिन तन्तु) मोटे तन्तुओं (मायोसिन तन्तु) पर सरकते हैं जिससे सार्कोमीयर की लम्बाई कम हो जाती है। मायोसिन तन्तु के सिर अपने सामने स्थित एक्टिन तंतु के साथ 'हुक' के समान अनुप्रस्थ सेतु द्वारा जुड़ जाते हैं। इन सेतुओं के संरूपण में परिवर्तन (सीधी अंगुली को मोड़ने के समान) होते हैं, जो एक्टिन तन्तुओं को सार्कोमीयर के केन्द्रीय भाग की ओर खींचते हैं। इस कारण Z - रेखायें एक - दूसरे के समीप आ जाती हैं। ए - पट्टी की लम्बाई यथावत् रहती है लेकिन आई - पट्टी एवं एच - क्षेत्र की लम्बाई कम हो जाती है। इस प्रकार संकुचन हो जाता है। अगले चरण में मायोसिन सिर एक्टिन तन्तुओं से पृथक् होकर पुन: एक्टिन तंतु के अगले बिन्दु पर जुड़ता है और तंतु को खींचता है। यह क्रम कई बार दोहराया जाता है और संकुचन क्रिया जारी रहती है। संकुचन पर एक्टिन तंतु ए - पट्टी से बाहर सरक कर पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। संकुचन के समय तन्तुओं की लम्बाई में कोई अन्तर नहीं आता, केवल पतरने तन्तु मोटे के सापेक्ष सरकते है।

पेशी संकुचन (Muscle contraction) एवं शिथिलन की क्रिया निम्न चार चरणों में सम्पन्न होती है-

1. उत्तेजना (Excitation): तंत्रिका आवेग के कारण तंत्रिका पेशी संधि (Neuromuscular Junction) पर तंत्रिकाक्ष (Axon) के सिरों द्वारा एक तंत्रिका प्रेषी रसायन (Neurotransmitter), एसीटिलकोलीन (Acetylcholine) मुक्त होता है। यह रसायन पेशी प्लाज्मा झिल्ली की Na+ के प्रति पारगम्यता को बढ़ा देता है। इस कारण Na+ पेशी कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिससे प्लाज्मा झिल्ली की आन्तरिक सतह पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। सामान्य अवस्था में पेशी प्लाज्मा झिल्ली की भीतरी सतह पर ऋणात्मक विभव होता है। यह धनात्मक विभव पूरी पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर संचरित होकर सक्रिय विभव (action potential) उत्पन्न करता है, जिसे पेशी कोशिका की उतेजना अवस्था कहते हैं।

2. उत्तेजन - संकुचन युग्म (Excitation - Contraction Coupling): इस चरण में सक्रिय विभव पेशी कोशिका में संकुचन प्रेरित करता है। यह विभव पेशी प्रद्रव्य में तीव्रता से फैलता है और Ca+2 आयन मुक्त होकर ट्रोपोनिन - सी से जुड़ जाते हैं और ट्रोपोनिन के अणु संरूपण में परिवर्तित हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण एक्टिन के सक्रिय स्थल पर उपस्थित ट्रोपोमायोसिन एवं ट्रोपोनिन दोनों वहाँ से पृथक् हो जाते हैं। मुक्त सक्रिय स्थल पर तुरन्त मायोसिन तन्तु के अनुप्रस्थ सेतु इनसे जुड़ जाते हैं और संकुचन क्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

3. संकुचन (Contraction): एक्टिन तन्तु के सक्रिय स्थल से जुड़ने से पूर्व सेतु का सिरा एक ATP से जुड़ जाता है। मायोसिन के सिरे के AT Pase एन्जाइम द्वारा ATP, ADP तथा Pi में टूट जाते हैं किन्तु मायोसिन के सिर पर ही लगे रहते हैं। इसके उपरान्त मायोसिन का सिर एक्टिन तन्तु के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। इस बन्धन के कारण मायोसिन के सिर में संरूपण परिवर्तन होते हैं और इसमें झकाव उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप एक्टिन तन्तु सार्कोमीयर के केन्द्र की ओर खींचा जाता है। इसके लिए ATP के विदलन से प्राप्त ऊर्जा काम आती है और सिर के झुकाव के कारण इससे जुड़े ADP तथा Pi भी मुक्त हो जाते हैं। इनके मुक्त होते ही नया ATP अणु सिर से जुड़ जाता है। ATP के जुड़ते ही सिर एक्टिन से पृथक् हो जाता है। पुन: ATP का विदलन होता है। मायोसिन सिर नये सक्रिय स्थल पर जुड़ता है तथा पुन: यही क्रिया दोहराई जाती है, जिससे एक्टिन तन्तुक खिसकते हैं और संकुचन हो जाता है।

4. शिथिलन (Relaxation): पेशी उत्तेजन समाप्त होते ही Ca++ पेशी प्रद्रव्यी जालिका में चरने जाते हैं जिससे ट्रोपोनिन - सी Ca++ से मुक्त हो जाती है और एक्टिन तन्तुक के सक्रिय स्थल अवरुद्ध हो जाते हैं। पेशी तन्तु अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तथा पेशीय शिथिलन हो जाता है।

संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत (Energy Source for Contraction): पेशी संकुचन के लिए का ATP के द्वारा मिलती है। संकुचन के समय उत्पन्न ADP का पुन: ATP में परिवर्तन क्रिएटीन फॉस्फेट द्वारा तुरन्त हो जाता है। पेशी में ATP का निर्माण संचित ग्लाइकोजन व प्राप्त होने वाले ग्लूकोज एवं वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। लाल पेशियों में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का भण्डारण कर सकती है जो ATP निर्माण में काम आती है। अनाक्सी अवस्था में अधिक समय तक संकुचन के कारण पेशी में लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है जिसके कारण पेशी में दर्द होने लगता है।

प्रश्न 3.

सन्धि किसे कहते हैं? मानव शरीर में पाई जाने वाली संधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

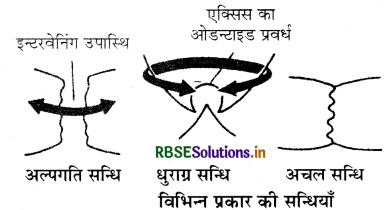

कंकाल तन्त्र में, उन स्थानों को सन्धि कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं और हिल-डुल सकती हैं। सन्धियाँ निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं-

- चल सन्धियाँ

- आंशिक चल सन्धियाँ

- अचल सन्धियाँ।

1. चल सन्धियाँ (Synovial Joints): इस प्रकार की सन्धियाँ गतिशील होती हैं अर्थात् जुड़ने वाली अस्थियाँ हिल - डुल सकती हैं। इस प्रकार की संधि में परस्पर जुड़ने वाली अस्थियों के संधि तलों पर हालिन उपास्थि की टोपियाँ लगी रहती हैं तथा इनके बीच में छोटी गुहिका पाई जाती है जिसे साइनोवियल गुहा (Synovial Cavity) कहते हैं। इस गुहा में चिपचिपा द्रव भरा होता है जिसे साइनोवियल द्रव (Synovial fluid) कहते हैं। साइनोवियल गुहा के चारों ओर साइनोवियल झिल्ली होती है। झिल्ली, द्रव एवं गुहा सम्मिलित रूप से साइनोवियल सम्पुट (Synovial capsule) बनाती हैं। सम्पुट के बाहर जुड़ने वाली अस्थियाँ एक - दूसरे से स्नायु (ligaments) द्वारा संयोजित होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण अपनी सन्धियों पर आसानी से मुड़ सकती हैं या गति कर सकती हैं। आवश्यकता से अधिक गति हो जाने पर स्नायओं में असाधारण खिंचाव हो जाता है। इसी को मोच (Sprain) कहते हैं। कभी-कभी स्नायु अत्यधिक खिंचकर टूट भी जाते हैं। इससे सन्धि पर जुड़ी हड्डियाँ खिसक जाती हैं। इसे संधि भंग (Dislocation) कहते हैं। चल सन्धियाँ निम्न प्रकार की होती हैं -

(i) कंदुक उलूखल सन्धि (Ball Socket Joint): इस प्रकार की सन्धि में एक अस्थि का सन्धितल एक उलूखल (Cavity or Socket)

तथा दूसरी का सन्धितल एक गोलाकार कन्दुक (Ball) के रूप में होता है। इस प्रकार के सन्धि - विन्यास में कंदुक वारली अस्थि कई दिशाओं में घूम सकती है। अंसमेखला एवं ह्यूमरस अस्थि तथा श्रोणि मेखला तथा फीमर अस्थि की सन्धियाँ कंदुक - उलूखल प्रकार की होती हैं।

(ii) कब्जा सन्धि (Hinge Joint): इस सन्धि में अस्थियाँ केवल एक ही निर्धारित दिशा में मुड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए कुहनी (Elbow), घुटने (Knee), अंगुलियां तथा जबड़े की संधियाँ।

(2) स्थिर या अचल सन्धि (Synarthrosis): इसे रेखीय संधि भी कहते हैं। जिस सन्धि में गति सम्भव नहीं हो, उसे अचल सन्धि कहते हैं। ऐसी सन्धि में अस्थिया तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा अत्यधिक दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। अस्थियों के मध्य कोई स्थान नहीं रहता है।

उदाहरण: करोटि की अस्थियों के मध्य उपस्थित सौवन (Sutures)।

(iii) धुराग्न सन्धि अर्थात् खूटी सन्धि (Pivot Joint): ऐसी सन्धि में एक हड्डी धुरी की भांति स्थिर रहती है तथा दूसरी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर-उधर गोलाई में घूमती है।

उदाहरण: स्तनियों की एक्सिस (द्वितीयक कशेरुक) का ओडन्टॉईड प्रवर्थ (Odontoid process) जिस पर करोटि अर्थात् प्राणी का सम्पूर्ण सिर इधर - उधर घुमाया जा सकता है।

(iv) विसपी सन्धि (Gliding Joint): इस प्रकार की सन्धि में दोनों हड्डियाँ एक - दूसरे पर फिसल सकती हैं, जैसे - अग्रपाद के प्रबाहु की रेडियस तथा अल्ना के बीच की सन्धि, कलाई की सन्धि, कशेरुक के सेन्ट्रम की सन्धि।

(v) सैडल - संधि (Saddle - Joint): इससे भी कन्दुक - खल्लिका (Ball & Socket) कम विकसित होते हैं। इसलिए अस्थि चारों ओर भली-भाँति नहीं घूमती। इस प्रकार की संधि हाथ के अंगूठे व मेटाकार्पल के बीच पाई जाती है।

(3) आंशिक चल संधि (Amphiar Throsis Joint): इस प्रकार की सन्धियों में साइनोवियल संपुट (Synovial Capsule) एवं स्नायु (Ligaments) का अभाव होता है।

इस प्रकार की संधि को उपास्थि युक्त संधि (Cartilaginous Joint) कहते हैं।

उदाहरण: स्तनियों की श्रोणि मेखला की प्यूबिस अस्थियाँ इस प्रकार की संधि से परस्पर जुड़ी होती हैं।

प्रश्न 4.

पेशीय और कंकाल तन्त्र के विभिन्न महत्त्वपूर्ण विकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1.आर्थाइटिस (Arthritis): आाइटिस जोड़ों में एक प्रकार का प्रदाह होता है। यह वृद्धावस्था में पाया जाने वाला एक सामान्य रोग है। जोड़ों में दर्द एवं सूजन इसके सामान्य लक्षण हैं। यह कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ तीन मुख्य प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है - ऑस्टियो आर्थाइटिस या डीजनरेटिव आर्धाइटिस, रूमेटॉइड आर्थाइटिस एवं गॉउट।

(i) ऑस्टियो - आर्थाइटिस (Osteo - arthritis): अस्थियों के मध्य पाये जाने वाले जोड़ों में साइनोवियल द्रव जो एक स्नेहक का कार्य करता है, का बनना बन्द हो जाता है। जोड़ों में अस्थियों के सिरों को ढकने वाली स्मूथ कार्टिलेज लम्बे समय तक उपयोग होने के कारण हासित हो जाती है और इसका स्थान कठोर अस्थिल संरचना ले लेती है। जोड़ सूजे हुए, गति कष्टपूर्ण एवं कार्य विकृत हो जाता है। इस प्रकार की सूजन और कठोरता एनकायलोसिस कहलाती है। ऑस्टियो - आर्थाइटिस की अवस्था कम या अधिकता के साथ स्थायी होती है। यह मुख्यतः भार वहन करने वाले जोड़ों में पाई जाती है और वृद्धों में सामान्य होती है।

(ii) रूमेटॉइड आर्थाइटिस (Rheumatiod Arthritis): यह साइनोवियल मेम्बेन का घातक प्रदाह होता है, यह सामान्यत: हाथों के छोटे जोड़ों से शुरू होता है और अभिकेन्द्रित और सम्मित रूप से फैलता चला जाता है। घातक स्थिति में अन्ततः परिणाम यह होता है कि लंगड़ाकर चलने की विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही कई उपसामान्यताएँ जैसे बुखार, एनीमिया, भार में कमी एवं सुबहसुबह जोड़ों में दर्द आदि उत्पन्न होने लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थाइटिस में जोड़ों का क्षरण होने लगता है। यह सामान्यत: 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रारम्भ होता है, किन्तु जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकता है। यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। चिकित्सकीय सलाह के अन्तर्गत आराम एवं व्यायाम राहत प्रदान करता है।

(iii) गॉउट (Gout): यह प्यूरीन मेटाबॉलिज्म की वंशानुगत विकृति है जो विशेष तौर से पुरुषों में पाई जाती है। इसमें शरीर यरिक अम्ल अधिक मात्रा में बनाता है और सोडियम यूरेट के क्रिस्टल साइनोवियल द्रव में जमा होने लगते हैं जो गम्भीर आर्धाइटिस उत्पन्न करते हैं। यह सामान्यतः एक या दो जोड़ों को प्रभावित करती है। यह अत्यन्त कष्टदायक होती है विशेष तौर से रात्रि में और प्रचलन को कठिन बनाती है। प्रभावित जोड़ों में लालिमा एवं सूजन भी दिखलाई देती है। गॉउट सामान्यतः अंगूठे को प्रभावित करती है। गॉउट का पाया जाना भोजन से सम्बन्धित होता है। व्यक्ति जो कि गॉउट से ग्रसित है, उसे मांस न खाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार की आाइटिस का कोई भी सीधा उपचार नहीं है। हालांकि दर्द निवारक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो राहत पहुंचाती हैं।

2. ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis):

(i) अर्थ: ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि ऊतक का हासित होना है जिसके कारण स्केलेटन की शक्ति ह्रासित होती है। (Osteo = boneporos = Pore, osis - condition)। यह अस्थियों से कैल्सियम एवं फॉस्फोरस के अधिक अवशोषण के परिणामस्वरूप होती है। यह ह्रास कॉम्पेक्ट अस्थियों की तुलना में ट्रेबेकुलर अस्थि में अधिक होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर दबाव के कारण वर्टीबी में एवं फीमर की नेक में फ्रैक्चर हो जाता है (जो कि सामान्यतः ट्रेबेकुलर अस्थि होती है)।

(ii) कारण: ऑस्टियोपोरोसिस रजोनिवृत्ति प्राप्त महिलाओं एवं वृद्ध पुरुषों में पाई जाती है। यह आंतों में दोषपूर्ण कैल्सियम अवशोषण एवं अनियमित रजोनिवृत्ति के परिणामस्वरूप होता है। धूम्रपान, अधिक मदिरापन एवं व्यायाम का अभाव अन्य सम्भव पर्यावरणीय कारक है। ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में एवं युवाओं की अपेक्षा वृद्धों में अधिक सामान्य रूप से पाई जाती है।

(iii) लक्षण: ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों में अस्थियों में दर्द विशेषकर पीठ में एक भार वाहक वर्टीबी का टूटकर चूर होना (आठवीं थोरेसिक) आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(iv) रोकथाम: गम्भीर रूप से ग्रसित मरीजों को कैल्सियम की अतिरिक्त खुराक एवं व्यायाम की सलाह दी जाती है एवं रजोनिवृत्ति (पोस्ट मीनोपॉजल) प्राप्त महिलाओं का एस्ट्रोजन प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा उपचार किया जाता है। कैल्सियम की अतिरिक्त खुराक एवं प्लेंग हार्मोन्स अस्थियों के क्षरण को रोकती है और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है।

3. माइस्थेनिया ग्रेविस (Myasthenia gravis): एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका-पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है।

4. पेशीय दुष्पोषण (Muscular dystrophy): विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन।

5. अपतानिका (Tetany): यह Ca++ आयनों की कमी से होने वाला रोग है। इसमें पेशियों में तीव्र ऐंठन होती है। इसे सामान्यतः धनुषयाण भी कहा जाता है।

प्रश्न 5.

मनुष्य में मेखलाओं की संरचना एवं इनका महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

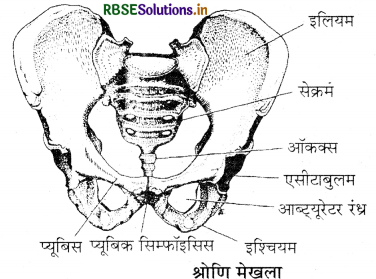

मेखलाएँ (Girdles): ये पाद अस्थियों के जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं - अंस मेखला (Pectoral girdle) एवं श्रोणि मेखला (Pelvic girdle)। प्रत्येक मेखला दो समान अर्ध भागों (दायें एवं बायें) की बनी होती है, जिसे ऑस - इन्नोमिनेट (Os - innominate) कहते हैं।

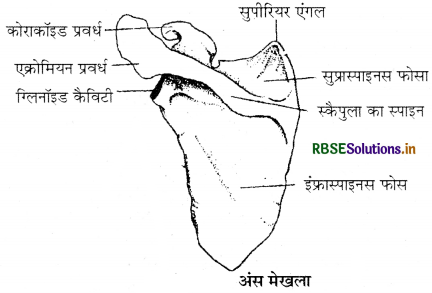

1. अंस मेखला (Pectoral girdle): मेखला का प्रत्येक अर्धभाग (ऑस - इन्नोमिनेट) बड़ी चपटी एवं त्रिकोणाकार अस्थि स्कैपला का बना होता है, जिसे शोल्डर ब्लेड (shoulder blade) भी कहते हैं। स्कैपुला के चौड़े आधार की ओर उपास्थि (cartilage) की एक संकरी पट्टी सुप्रास्कैपुला होती है। स्कैपुला के पृष्ठ तल पर एक मध्य अनुदैर्घ्य उभार होता है, जिसे एक्रोमियन (Acromian) स्पाइन कहते है। यह स्कैपुला के संकरे सिरे की ओर क्रमिक स्पष्ट होता जाता है एवं इसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस के रूप में उभरा होता है। एक्रोमियन प्रवर्ध (Acromian process) के आधार से एक क्षैतिज प्रवर्ध और निकला रहता है जिसे मेटाएक्रोमियन प्रवर्ध (metaacromian process) कहते हैं। स्कैपुला अपने संकरे सिरे की ओर एक घुण्डी के समान अन्दर की ओर घूमी हुई कोराकॉइड प्रवर्ध के साथ समेकित रहती है। स्कैपुला के अन्तिम सिरे एवं कोराकाइड के बीच कपनुमा गुहा पाई जाती है, जिसे अंस उलूखन (ग्लीनॉइड केविटी) कहते हैं। स्यूमरस का सिर इसी गुहा (केविटी) में फिट होता है। अंस मेखला के प्रत्येक अर्थ भाग में एक ओर बेलनाकार, छड़ रूपी मेम्ब्रेनस अस्थि क्लेबिकल (clavical) होती है, जो कि स्कैपुला की एक्रोमियन प्रवर्ध से सन्धि करती है। क्लेविकल का दूसरा सिरा एक इलास्टिक लिगामेन्ट के द्वारा प्रीस्टनम से जुड़ा रहता है। क्लेविकल को कॉलर अस्थि (Color Bome) भी कहते हैं।

कार्य:

अंस मेखला दो कार्य करती है:

- यह भुजाओं के जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है।

- यह भुजाओं की कुछ पेशियों को जुड़ने में मदद करती है।

(2) श्रोणि मेखला (Pelvicgirdle): यह धड़ के निचले हिस्से में पाई जाती है। प्रत्येक अर्धभाग में तीन अस्थियों होती है - इलियम (Ilium), इश्चियम (Ischium) एवं प्यूबिस (Pubis)। प्यूबिस की अधर सतह पर एक अन्य अस्थि (बोन) कार्टिलाइड पाई जाती है। श्रोणि उलूखन (एसीटाबुलम) एक गुहा (Cavity) होती है जो कि तीन अस्थियाँ इलियम, इश्चियम एवं प्यूबिस के द्वारा बनी होती है किन्तु स्तनधारियों में प्यूबिस सिम्फाइसिस (Pubis Symphysis) पाया जाता है। प्रत्येक अर्धभाग में श्रोणि उलूखन (एसीटावुलम) के नीचे एक बड़ा अण्डाकार, छिद्र आब्ट्यूरेटर फोरामेन (इश्चियो - प्यूबिक फोरामेन) पाया जाता है। दोनों अर्धभाग और सेक्रम मिलकर एक कटोरे के समान पेल्विस (Pelvis) बनाते हैं जो कि निचले उदरीय विसरा को सहारा प्रदान करती है। यह भी मानव शरीर को सीधी मुद्रा में रखने के लिए एक अनुकूलन होता है।

महिलाओं में पेल्विस पुरुषों की अपेक्षा चौड़ी एवं बड़े द्वार वाली होती है जो कि शिशु जन्म के लिए एक अनुकूलन है। मनुष्य की इश्चियम में एक इश्चियल ट्यूबरोसिटी (siting bone) पाई जाती है।

कार्य:

यह निम्न कार्य करती है:

- यह पैरों की अस्थियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती

- यह उदरीय विसरा को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कटोरे के समान संरचना बनाती है।

- यह शरीर के भाग को पैरों पर स्थानान्तरित करती है।

- मेरुदण्ड (वर्टीबल कॉलम) को सहारा देती है।

प्रश्न 6.

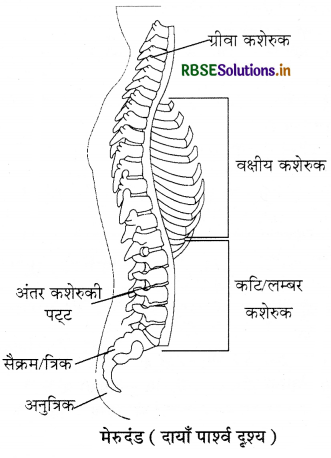

मनुष्य के कशेरुक दण्ड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए तथा इसके कोई चार कार्य लिखिए।

उत्तर:

कशेरुक दण्ड (Vertebral Column): मनुष्य के कशेरुक दण्ड का निर्माण 26 पृथक् अस्थियों से होता है। इनमें 24 पृथक कशेरुक (Free vertebrae), एक संयुक्त अस्थि त्रिक (Sacrum) एवं एक संयुक्त अस्थि अनुत्रिक (Coccyx) होते हैं। वास्तव में त्रिक में 5 व अनुत्रिक में 4 कशेरुक संगलित होते हैं। इस प्रकार कुल 33 कशेरुक होते हैं। कशेरुक दण्ड शरीर की मुख्य अक्ष बनाता है तथा धड़ को सहारा प्रदान करता है। कशेरुक परस्पर स्नायुओं (Ligaments) द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए नीचे चित्र में।

कशेरुकों के बीच में तंतुमय उपास्थि (Fibrocartilage) से निर्मित गद्दियां पायी जाती हैं जिन्हें अन्तराकशेरुक बिम्ब (Intervertebral discs) कहते हैं। अंतराकशेरुक बिम्ब एवं स्नायुओं की उपस्थिति से कशेरुक दण्ड लचीला बना रहता है। एक प्ररूपी कशेरुक (Typical vertebra) की संरचना आगे चित्र में दर्शायी गयी है। प्रत्येक कशेरुक में भारी अग्र भाग काय (Centrum) तथा पश्च भाग तंत्रिका चाप (Neural arch) होते हैं। मानव समेत सभी स्तनियों में कशेरुक की कशेरुक काय (Centrum) की आकृति उभयपट्टिकीय या अगी (Amphiplatyan or Acoelous) प्रकार की होती है। समीपवर्ती कशेरुकों से संलग्न होने हेतु इनमें अग्रयोजी प्रवर्धं (Pre - zygapophysis) तथा पश्चयोजी प्रवर्धं (Post - zygapophysis) पाये जाते हैं।

कशेरुक दण्ड में कशेरुकों के क्रम से जुड़ने पर इनकी तंत्रिका नालें (Neural canals) मिलकर एक खोखली नली बनाती हैं। इसमें मेरु रजु (Spinal cord) सुरक्षित रहती है। शरीर के जिस भाग में कशेरुक स्थित होते हैं उसी भाग के नाम के अनुसार कशेरुकों का नामकरण किया जाता है। मनुष्य में ग्रीवा प्रदेश में 7 ग्रीवा (Cervical) कशेरुक, वक्षीय प्रदेश में 12 वक्षीय (Thoracic) कशेरक, कटि प्रदेश में 5 कटि (Lumbar) कशेरुक, त्रिक प्रदेश में 5 कशेरुकों के संलयन से बनी एक बड़ी त्रिभुजाकार अस्थि त्रिक (Sacrum) अस्थि तथा पुच्छ प्रदेश में 4 कशेरुकों (Coccygial) के संयुक्त होने से बनी एक अस्थि, अनुत्रिक (Coccyx) होती है। प्रथम ग्रीवा कशेरुक को शीर्षधर (Atlas), द्वितीय को अक्ष कशेरुक (Axis) तथा शेष पांच ग्रीवा कशेरुकों को प्ररूपी (Typical) ग्रीवा कशेरुक कहते हैं। ग्रीवा कशेरुक के अनुप्रस्थ प्रवर्षों में रन्ध्र की उपस्थिति तथा कक्षीय कशेरुक के काय के पार्श्व में पसलियों के लिए संधि स्थलों की उपस्थिति इनके विशिष्ट लक्षण होते हैं।

कशेरुक दण्ड के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

- अक्ष कंकाल के रूप में प्राणी को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है।

- करोटि के भार संभालकर सिर को साधती है और इसे गति की कुछ स्वतंत्रता देती है।

- यह देह गुहा में स्थित आन्तरांगों को साधे रखती है और इनकी सुरक्षा करती है।

- जन्तु को थोड़ा बहुत इधर - उधर झुकने, मुड़ने, ऐंठने आदि की सामर्थ्य प्रदान करती है।

- मेरुरज्जु को घेर कर इसे सुरक्षित रखती है और बाहरी आघातों से बचाती है।

- पीठ की ओर गमन से संबंधित पेशियों को जोड़ने का स्थान प्रदान करती है।

- मेखलाओं (girdles) को सहारा देकर गमन (locomotion) में सहायता करती है।

- श्वसन क्रिया में सहायता करती है।

प्रश्न 7.

रेखित, अरेखित एवं हृदय पेशियों का विस्तार से तुलनात्मक वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रेखित, अरेखित एवं हदय पेशियों का तुलनात्मक अध्ययन:

|

लक्षण (Characters) |

रेखित पेशी (Striated muscle) |

अरेखित पेशी (Unstrated muscle) |

हृदय पेशी (Cardiac muscle) |

|

1. पर्यायनाम (Synonyms) |

ऐच्छिक धारीदार एवं कंकाल पेशी |

अनैच्छिक एवं चिकनी पेशी |

हृदयी एवं अनैच्छिक पेशी |

|

2. आकृति (Shape) |

बेलनाकार |

तर्क रूपी |

सूक्ष्म बेलनाकार |

|

3. धारियाँ (Striations) |

अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों |

केवल अनुदैर्घ्य |

अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों |

|

4. सार्कोलेमा (Sarcolemma) |

स्पष्ट एवं दृढ़ |

अस्पष्ट |

अस्पष्ट |

|

5. केन्द्रक (Nucleus) |

अनेक एवं अकेन्द्रकीय |

एक एवं केन्द्रकीय |

एक एवं केन्द्रकीय |

|

6. शाखित (Branching) |

अनुपस्थित |

अनुपस्थित |

उपस्थित |

|

7. तंत्रिका वितरण (Nerve supply) |

मेरुरज्जु के अग्न शृंगों से |

स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र से |

स्वायत्तशासी तन्त्रिका तन्त्र से |

|

8. संकुचनशीलता (Contractibility) |

शीघ्रता एवं तेजी से |

धीमी गति से |

मध्यम गति से |

|

9. संवहनशीलता (Conductivity) |

शीघ्रता से |

धीमी दर से |

धीमी दर से |

|

10. लयबद्धता (Rhythmicity) |

अनुपस्थित |

उपस्थित |

उपस्थित |

|

11. अनुत्तेजन अवधि (Refractory period) |

बहुत कम |

मध्यम |

सबसे अधिक |

|

12. धनुस्तम्भ या टिटेनस (Tetanus) |

सम्भव |

आंशिक सम्भव |

असम्भव |

|

13. आल - या - नन नियम (All - or none - law) |

असत्य |

सत्य |

सत्य |

|

14. तान्यता (Tonicity) |

उपस्थित एवं तन्विका वितरण पर निर्भर |

उपस्थित एवं तन्विका वितरण से स्वतंत्र |

उपस्थित एवं तन्विका वितरण से स्वतंत्र |

|

15. इन्टरकेलेरी डिस्क (Intercalated discs) |

अनुपस्थित |

अनुपस्थित |

उपस्थित |

|

16. पेशी तन्तु का परिमाप (Size of muscle fibre) |

3 - 4 सेमी. |

0.02 - 0.2 मिमी. |

50 - 120 µ |

|

17. लेक्टिक अम्ल का निर्माण होता है (Formation of lactic acid) |

होता है |

नहीं होता है |

नहीं होता है। |

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में से कौनसा एक वर्णन सामान्य मानव कंकाल के एक विशेष भाग का सही वर्णन कर रहा है-

(a) कपाल की पेराइटल हड्डी तथा टेम्पोरल हड्डी एक तन्तुकी संधि (Fibrous joints) द्वारा जुड़ी होती हैं

(b) प्रथम कशेरुक एक ऐसा ऐक्सिस है जो अनुकपाल अस्थिकंद से संधि (Occipital condyles) बनाता है

(c) नौवीं तथा दसवीं जोड़ी की पसलियाँ, मुक्त पसलियों कहलाती है

(d) ग्लीनॉइड कैविटी एक गर्त है जिसमें जंघास्थि आकर जुड़ती है

उत्तर:

(a) कपाल की पेराइटल हड्डी तथा टेम्पोरल हड्डी एक तन्तुकी संधि (Fibrous joints) द्वारा जुड़ी होती हैं

प्रश्न 2.

मानव शरीर में कुल अस्थियाँ हैं-

(a) 260

(b) 206

(c) 306

(d) 203

उत्तर:

(b) 206

प्रश्न 3.

स्तनियों में ग्रीवा कशेरुका की संख्या होती है-

(a) 5

(b) 7

(c) 10

(d) 12

उत्तर:

(b) 7

प्रश्न 4.

मानव की पसलियों के 'X' युग्मों में से 'Y' युग्म वास्तविक पसलियों के होते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए जो x एवं Y की उचित संख्या को दर्शाता है और उसका स्पष्टीकरण करता है-

|

(a) X = 12. Y = 7 |

वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दण्ड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती |

|

(b) X = 12, Y = 5 |

वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दण्ड एवं उरोस्थि के साथ दो सिरों के साथ जुड़ी होती |

|

(c) X = 24, Y = 7 |

वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दण्ड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं |

|

(d) X = 24, Y = 12 |

वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दण्ड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं |

उत्तर:

|

(a) X = 12. Y = 7 |

वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दण्ड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती |

प्रश्न 5.

स्कैपुला में कम गहरा गड्ढा होता है जिसमें ऊपरी भुजा की अस्थि का सिर आकर संधि करता है, वह कहलाता है-

(a) एसीटाबुलम

(b) न्यूरल आर्च

(c) ग्लीनोइड गुहा

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(c) ग्लीनोइड गुहा

प्रश्न 6.

सिम्फायसिस में होते हैं-

(a) हायलिन कार्टीलेज

(b) फाइब्रस कार्टीलेज

(c) केलसिफाइड कार्टीलेज

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) फाइब्रस कार्टीलेज

प्रश्न 7.

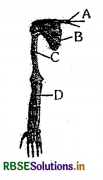

दिए गए आरेख में नामांकित A, B, C तथा D के लिए निम्न में से कौनसा विकल्प सही है-

(a) A - क्लेविकल, B - स्कैपुला, C - ह्यूमरस, D- अल्ला

(b) A - स्कैपुला, B - क्लेविकल, C - घूमरस, D - अल्ला

(c) A - क्लेविकल, B - अल्ना, C - रेडियस, D - ह्यूमरस

(d) A - क्लविकल, B - ग्लोनाइड गुहा, C - डियस, D - अल्ना

उत्तर:

(a) A - क्लेविकल, B - स्कैपुला, C - ह्यूमरस, D- अल्ला

प्रश्न 8.

मानवीय कंकालीय भागों के निम्नलिखित जोड़ों में तीन जोड़े उनकी अपनी - अपनी कंकालीय श्रेणी से सही मिलाये गये हैं जबकि एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। इस बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए-

|

कंकालीय भागों के जोड़े |

श्रेणी |

|

(a) ह्यूमरस तथा अल्ना |

उपांगीय कंकाल |

|

(b) मैलियस तथा स्टेपीज |

कर्णास्थियाँ |

|

(c) स्टनम तथा रिब्स |

अक्षीय कंकाल |

|

(d) क्लैविकल तथा ग्लीनॉइड कैविटी (अंस उलूखल) |

श्रोणि मेखला |

उत्तर:

|

(d) क्लैविकल तथा ग्लीनॉइड कैविटी (अंस उलूखल) |

श्रोणि मेखला |

प्रश्न 9.

श्रोणि मेखला के कॉक्सल निम्न में से किसके संयुग्मन से बने होते हैं-

अथवा

स्तनियों में श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्ध भाग अथवा श्रोणि मेखला में आब्यूरेटर छिद्र किनके द्वारा निर्मित होता है-

(a) इलियम, इश्चियम और प्यूबिस के

(b) इलियम, इश्चियम और कोराकॉइड के

(c) कोराकॉइड, स्कैपुला और क्लेविकल के

(d) इलियम, कोराकॉइड और स्कैपुला के

उत्तर:

(a) इलियम, इश्चियम और प्यूबिस के

प्रश्न 10.

मनुष्य के हाथ का फेलेन्जियल सूत्र है-

(a) 1, 2, 2, 2, 2

(b) 2, 1, 1, 1, 1

(c) 2, 3, 3, 3, 3

(d) 2, 3, 3, 2, 2

उत्तर:

(c) 2, 3, 3, 3, 3

प्रश्न 11.

संरचनाओं के किस एक जोड़े को, उनके सही विवरण से ठीक मिलाया गया है-

|

संरचनाएँ |

विवरण |

|

(a) टिबिया तथा फिबुला |

दोनों ही घुटना संधि के अंश हैं |

|

(b) कार्टिलेज तथा कॉर्निया |

रक्त आपूर्ति नहीं परन्तु श्वसन आवश्यकता के लिये उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए |

|

(c) कंधा संधि तथा कोहनी संधि |

कंदुक खल्लिका प्रकार की संधि |

|

(d) अनचवर्णक तथा चवर्णक |

कुल संख्या 20 तथा 3 - जड़ वाले |

उत्तर:

|

(b) कार्टिलेज तथा कॉर्निया |

रक्त आपूर्ति नहीं परन्तु श्वसन आवश्यकता के लिये उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए |

प्रश्न 12.

मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ के प्रकार और उसके उदाहरण के सही मेल का चयन कीजिए-

|

जोड़ के प्रकार |

उदाहरण |

|

(a) कब्जा (हीन्ज) जोड़ |

ह्यूमरस और अंस मेखला के बीच |

|

(b) विसी (ग्लाइडिंग) जोड़ |

कार्पल्स के बीच |

|

(c) उपास्थि युक्त जोड़ |

फ्रंटल और पैराइटल के बीच |

|

(d) धुराग्र (पाइवट) जोड़ |

तीसरे और चौथे ग्रीवा कशेरुकल्पों के बीच |

उत्तर:

|

(b) विसी (ग्लाइडिंग) जोड़ |

कार्पल्स के बीच |

प्रश्न 13.

निम्नलिखित में से कौनसी संधि किसी भी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती है-

(a) उपास्थिल संधि

(b) सायनोवियल संधि

(c) कंदुक खल्लिका संधि

(d) रेशेदार संधि

उत्तर:

(d) रेशेदार संधि

प्रश्न 14.

एड़ी (Ankle), घुटना तथा कोहनी संधियाँ हैं-

(a) सिनोवियल संधि

(b) हिंज संधि

(c) पाइवोट संधि

(d) इल्प्सिाइडल संधि

उत्तर:

(a) सिनोवियल संधि

प्रश्न 15.

एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है-

(a) रेशीय जोड़

(b) उपास्थियुक्त जोड़

(c) साइनोवियन जोड़

(d) सैडल जोड़

उत्तर:

(c) साइनोवियन जोड़

प्रश्न 16.

निम्न चित्र मायोसिन मोनोमर (मीरोमायोसिन) से सम्बन्धित है। A-C को सही निरूपित कीजिए-

(a) A - क्रॉस आर्म, B - सिर, C - ATP के जुड़ने का स्थल

(b) A - सिर, B - क्रॉस आर्म, C - ATP के जुड़ने का स्थल

(c) A - सिर, B - क्रॉस आर्म, C - Ca+2 के जुड़ने का स्थल

(d) A - सिर, B - क्रॉस आर्म, C - GTP के जुड़ने का स्थल

उत्तर:

(b) A - सिर, B - क्रॉस आर्म, C - ATP के जुड़ने का स्थल

प्रश्न 17.

कंकाली पेशी - रेशे में H - क्षेत्र का कारण होता है-

(a) A - पट्टी के केन्द्रीय भाग में मायोसिन तन्तुओं का विस्तार

(b) A - पट्टी के केन्द्रीय भाग में मायफायबिलों का अभाव

(c) A - पट्टी में मायोसिन तन्तुओं के बीच का केन्द्रीय अवकाश

(d) A - पट्टी में मायोसिन तन्तुओं में से होकर फैले हुए ऐक्टिन तन्तुओं के बीच का केन्द्रीय अवकाश

उत्तर:

(d) A - पट्टी में मायोसिन तन्तुओं में से होकर फैले हुए ऐक्टिन तन्तुओं के बीच का केन्द्रीय अवकाश

प्रश्न 18.

कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह-

(a) ट्रोपोनिन से बँधकर ऐक्टिन से सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है मायोसिन के लिए

(b) मायोसिन एटीपेज से बँधकर उसे क्रियाशील करता है

(c) ऐक्टिन तन्तु से मायोसिन शीर्ष को अलग कर देता है

(d) मायोसिन क्रॉस सेतु और ऐक्टिन तन्तु के मध्य आबंध निर्माण को रोकता है

उत्तर:

(a) ट्रोपोनिन से बँधकर ऐक्टिन से सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है मायोसिन के लिए

प्रश्न 19.

पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से सम्बन्धित एक विशिष्ट विकार के सम्बन्ध में सही कथन चुनिए-

(a) पेशीय दुष्पोषण - बढ़ती जाती आयु के साथ पेशियों का छोटा होते जाना

(b) अस्थि - सुषिरता बढ़ती जाती आयु के साथ अस्थि संहति में गिरावट आना तथा अस्थि भंगों की प्रबल सम्भावनाएं

(c) मायेसथीनिया ग्रैविस - स्वप्रतिरक्षा विकार जिसमें मायोसिन तन्तुओं का सरकना नहीं हो पाता

(d) गाऊट - कैल्शियम के सामान्य से अधिक जमाव के कारण संधियों का शोथ

उत्तर:

(b) अस्थि - सुषिरता बढ़ती जाती आयु के साथ अस्थि संहति में गिरावट आना तथा अस्थि भंगों की प्रबल सम्भावनाएं

प्रश्न 20.

अस्थि सुषिरता, जो कंकाल का एक आयु - सम्बन्धी रोग है, किसके कारण हो सकता है-

(a) यूरिक अम्ल का एकत्रीकरण, जिसके कारण जोड़ सूज जात है

(b) प्रतिरक्षा - विकास, जो तंत्रीपेशीय जंक्शन पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण थकान होती है

(c) Ca++ और Na+ की उच्च सान्द्रता

(d) एस्ट्रोजन के स्तर में कमी

उत्तर:

(d) एस्ट्रोजन के स्तर में कमी

प्रश्न 21.

निम्नलिखित में से कौनसी संरचनाएँ अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित हैं-

(a) मेडुला ऑब्लॉगेटा : श्वसन एवं हृदयी परिसंचरी परिवत्यों को नियंत्रित करना

(b) लिम्बिक तंत्र : तन्तुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोडते हैं, गति का नियंत्रण

(c) हाइपोथैलेमस : विमोचन हॉर्मोनों का उत्पादन एवं तापमान, भूख तथा प्यास का नियंत्रण करना

(d) कॉर्पस कैलोसम : बाएं एवं दाएँ प्रमस्तिष्क गोलाधों को जोड़ने वाले तन्तुओं की पट्टी

उत्तर:

(b) लिम्बिक तंत्र : तन्तुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोडते हैं, गति का नियंत्रण