RBSE Class 10 Science Important Questions Chapter 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास

Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Important Questions Chapter 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास Important Questions and Answers.

RBSE Class 10 Science Chapter 9 Important Questions अनुवांशिकता एवं जैव विकास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं:

(अ) एकलिंगी

(ब) द्विलिंगी

(स) समयुग्मजी

(द) विषमयुग्मजी

उत्तर:

(द) विषमयुग्मजी

प्रश्न 2.

आनुवंशिकी का जन्मदाता किसे कहा जा सकता है?

(अ) सटन

(ब) मेन्डल

(स) डार्दिन

(द) वेटीसन

उत्तर:

(ब) मेन्डल

प्रश्न 3.

प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया

(अ) चार्ल्स डार्विन

(ब) लैमार्क

(स) मेन्डल

(द) वेटसन

उत्तर:

(अ) चार्ल्स डार्विन

प्रश्न 4.

फूल गोभी निम्न में से किस प्रकार के पुष्पों से विकसित हई

(अ) वंध्य पुष्पों से

(ब) एकलिंगी पुष्पों से

(स) द्विलिंगी पुष्पों से

(द) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(अ) वंध्य पुष्पों से

प्रश्न 5.

जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है:

(अ) फासिल डेटिंग द्वारा

(ब) सापेक्ष द्वारा

(स) अमोनाइट द्वारा

(द) ट्राइलोब्राइड द्वारा

उत्तर:

(अ) फासिल डेटिंग द्वारा

प्रश्न 6.

'प्राकृतिक वरण मत' में कहा गया है:

(अ) व्यक्ति के जीवन में अर्जित लक्षणों की वंशागति होती है।

(ब) वंशागत परिवर्तन जीन सम्मिश्रण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं।

(स) पर्यावरण की उद्विकास में एक भूमिका होती है।

(द) भिन्न - भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूली विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त काम करता है।

उत्तर:

(द) भिन्न - भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूली विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त काम करता है।

प्रश्न 7.

ट्राइलोबाइट है:

(अ) जीवाश्म - अकशेरुकी

(ब) जीवाश्म - पेड़ का तना

(स) जीवाश्म - मछली

(द) जीवाश्म डाइनोसॉर

उत्तर:

(अ) जीवाश्म - अकशेरुकी

प्रश्न 8.

मटर का वानस्पतिक नाम है:

(अ) सोलेनम ट्यूबरोसोम

(ब) एलियम सीपा

(स) पाइसम सेटाइवम

(द) माइमोसापुडिका

उत्तर:

(स) पाइसम सेटाइवम

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

आनुवंशिकता किसे कहते हैं?

उत्तर:

प्राणियों में पीढ़ी - दर - पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं।

प्रश्न 2.

आनुवंशिकता के नियम किस बात का निर्धारण करते हैं?

उत्तर:

आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं।

प्रश्न 3.

आनुवंशिकी को किसका विज्ञान माना जाता है?

उत्तर:

आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का।

प्रश्न 4.

मेन्डल ने स्वतन्त्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था?

उत्तर:

द्विसंकर संकरण (Dihybrid) का प्रयोग किया था।

प्रश्न 5.

जीन कहाँ स्थित होते हैं?

उत्तर:

जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं।

प्रश्न 6.

आनुवंशिक लक्षणों के वाहक का नाम लिखिए।

उत्तर:

आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन होते हैं।

प्रश्न 7.

आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है।

प्रश्न 8.

वंशागति किसे कहते हैं?

उत्तर:

जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के समुच्चय को संचरित करने की क्षमता पाई जाती है। इस परिघटना को वंशागति कहते हैं।

प्रश्न 9.

द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है?

उत्तर:

द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात 9 : 3 : 3 : 1 होता है।

प्रश्न 10.

जीन प्ररूप (Genotype) किसे कहते हैं?

उत्तर:

जीवों के आनुवंशिकीय संघटन (अर्थात् जीन संरचना) को जीन प्ररूप कहते हैं।

प्रश्न 11.

समयुग्मजी किसे कहते हैं?

उत्तर:

कारकों के सजातीय जोड़े में दोनों कारकों में जब समान गुण पाए जाते हैं तो यह जोड़ा समयुग्मजी कहलाता है (जैसे - TT)।

प्रश्न 12.

एकल संकर संकरण को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

एक जोड़ी युग्मविकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है।

प्रश्न 13.

शुद्ध किस्म का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं।

प्रश्न 14.

ऐसे प्राणी का नाम लिखिए जिनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है।

उत्तर:

घोंघा ऐसा प्राणी है जिनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है।

प्रश्न 15.

नर के XY लिंग गुणसूत्र में कौनसा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है?

उत्तर:

नर के XY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है।

प्रश्न 16.

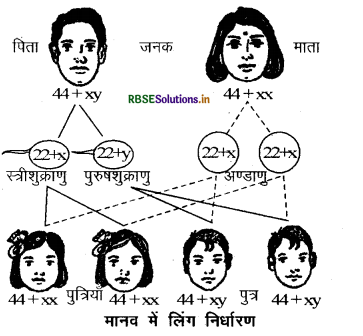

मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है?

उत्तर:

मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है।

प्रश्न 17.

जनन प्रक्रिया में विभिन्नता किस प्रकार उत्पन्न होती है?

उत्तर:

जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है जो डी.एन.ए. प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है।

प्रश्न 18.

मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है?

उत्तर:

मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से 'X' गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होता है, वह लड़का बनता है।

प्रश्न 19.

जैव विकास की परिकल्पना का क्या सार है?

उत्तर:

किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति अगली पीढ़ियों में बदल जाती है। यही जैव विकास की परिकल्पना का सार है।

प्रश्न 20.

चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की यात्रा का उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था।

प्रश्न 21.

डार्विन ने किस सिद्धान्त की परिकल्पना की थी?

उत्तर:

डार्विन ने 'प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास' के सिद्धान्त की परिकल्पना की थी।

प्रश्न 22.

डार्विन को किस बात की जानकारी नहीं थी?

उत्तर:

डार्विन यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नताएँ आती हैं।

प्रश्न 23.

डार्विन द्वारा किया गया शोध किस विषय पर था?

उत्तर:

डार्विन द्वारा किया गया शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुए की भूमिका के विषय में था।

प्रश्न 24.

“जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे” यह परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी?

उत्तर:

ब्रिटिश वैज्ञानिक जे.बी.एस. हाल्डेन ने यह परिकल्पना की थी।

प्रश्न 25.

अभिलक्षण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। उदाहरण- पौधों में प्रकाशसंश्लेषण एवं हमारे चार पाद।

प्रश्न 26.

जीवाश्म किसे कहते हैं?

उत्तर:

प्राचीन चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष अथवा उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं।

प्रश्न 27.

विभिन्नताओं (Variations) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

समान आनुवंशिकी वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएँ कहते हैं। जीवों में विभिन्नताएँ जैव विकास का मुख्य कारक हैं।

प्रश्न 28.

आधुनिक मानव स्थीशीज का वैज्ञानिक नाम क्या है?

उत्तर: होमो सेपियंस।

प्रश्न 29.

मानव प्रजाति का उद्भव मूल रूप से किस स्थान से हुआ है?

उत्तर:

अफ्रीका।

प्रश्न 30.

पृथक्करण (Isolation) किसे कहते हैं?

उत्तर:

प्रकृति द्वारा दो जाति के जीवों के मध्य मुक्त अन्तर्जनन को अवरुद्ध करने वाली प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

जीवाश्म की परिभाषा लिखिए तथा इसकी समय निर्धारण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जीवाश्म - प्राचीनकालीन जीवों के वे अवशेष जो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं।

जीवाश्म, कितने पुराने हैं, इसके आकलन के दो घटक हैं:

- सापेक्ष

- फॉसिल डेटिंग।

1. सापेक्ष: यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं।

2. फॉसिल डेटिंग: फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है।

प्रश्न 2.

क्या किसी स्पीशीज में सभी विभिन्नताओं की एक साथ अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है?

उत्तर:

किसी स्पीशीज में सभी विभिन्नताओं की एक साथ अस्तित्व में रहने की एक समान संभावना निश्चित रूप से नहीं है। क्योंकि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं।

प्रश्न 3.

मानव संतति का प्रत्येक लक्षण किससे प्रभावित होता है?

उत्तर:

मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति (शिशु) में स्थानान्तरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डी.एन.ए. से प्रभावित हो सकता है।

प्रश्न 4:

चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग हैं; कैसे?

उत्तर:

चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनते हैं। परन्तु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनते हैं, जो परों से ढंकी रहती है। अतः दोनों पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अन्तर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परन्तु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण ये समरूप अंग हैं।

प्रश्न 5.

'जीन' किसे कहते हैं?

उत्तर:

जीन - यह वे आनुवंशिक कारक होते हैं, जिनके द्वारा गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरण होता है। ये DNA में पाये जाते हैं। ये गुणसूत्रों पर लम्बाई में रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसी भी जीव में वंशागत लक्षण जीन के द्वारा ही संचरित होते हैं।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से कौनसे अंग समजात एवं कौनसे समरूप/ समवृत्ति अंग हैं

(i) हाथी की संड और चिम्पैंजी का हाथ ।

(ii) चिड़ियों के पंख और चमगादड़ के पंख

(iii) मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा?

उत्तर;

(i) दोनों समरूप अंग हैं।

(ii) दोनों समरूप अंग हैं।

(iii) ये दोनों समजात अंग हैं।

प्रश्न 7.

डार्विन के विकास सिद्धान्त की व्याख्या करें।

उत्तर:

डार्विनवाद (1809-1882):

डार्विन के जैव विकास सिद्धान्त को प्राकृतिक वरण कहते हैं। उन्होंने 1869 में ‘प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास' नामक पुस्तक लिखी। डार्विनवाद के अनुसार, सभी जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवनपर्यन्त संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अन्तर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएँ इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलती हैं।

कुछ विभिन्नताएँ जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक । जीवों में विभिन्नताएँ वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएँ पीढ़ी - दर - पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है।

प्रश्न 8.

आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है?

अथवा

जीन लक्षणों को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं?

उत्तर:

कोशिका के डी.एन.ए. में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डी.एन.ए. का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है -

हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हॉर्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हॉर्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हॉर्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हॉर्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। (एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं) यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन (एंजाइम) की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा जिससे वह कम दक्ष होगी अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। इस प्रकार जीन विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।

प्रश्न 9.

मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए।

उत्तर:

मानव में लिंग निर्धारण का आरेखित चित्र -

प्रश्न 10.

विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है?

उत्तर:

अलग - अलग स्पीशीज इसके लिए अलग - अलग युक्ति अपनाते हैं -

- कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों में (जैसे कुछ सरीसृप) लिंग निर्धारण निषेचित अंडे (युग्मनज) के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा।

- घोंघे जैसे कुंछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है।

- मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। अर्थात् जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा लड़की।

प्रश्न 11.

मेंडल की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मेंडल की सफलता के कारण -

- मेंडल भाग्यशाली थे कि उन्होंने जिन सात युग्म लक्षणों का अध्ययन किया, वे सभी अलग - अलग गुणसूत्रों पर पाये जाते हैं।

- मटर के पौधे का चयन संकरण प्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ क्योंकि

- मटर का पौधा सरलता से उद्यान में लगाया जा सकता है, एक वार्षिक पौधा तथा स्वपरागणी होने के कारण पुनर्योजन के अवसर नहीं रहते।

- पुष्प की संरचना इस प्रकार की है जिसमें संकरण सरलता से हो जाता है।

- मटर की विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली नस्लें सरलता से मिल जाती हैं।

- पूर्व संतति अभिलेख अर्थात् पीढ़ी - दर - पीढ़ी का लेखा - जोखा रखा।

- मेंडल ने प्रयोग को विधिवत् किया, आरम्भ में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तथा फिर दो व अधिक लक्षणों का अध्ययन किया।

- मेंडल ने गणित तथा सांख्यिकी का उपयोग करते हुए, प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण किया।

- किये गये प्रयोगों का परीक्षण क्रॉस से टेस्ट किया ।

- नियंत्रित प्रयोग किए।

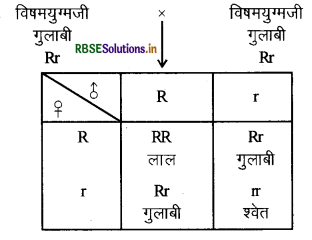

प्रश्न 12.

समयुग्मजी RR पुष्प के लाल रंग के लिये, विषमयुग्मजी Rr पुष्प के गुलाबी रंग के लिये तथा समयुग्मजी rr पुष्प के श्वेत रंग के लिये उत्तरदायी है। विषमयुग्मजी गुलाबी पुष्पों से युक्त दो जनकों के क्रॉस से प्राप्त संतति का चैकर बोर्ड पद्धति से जीनप्ररूप व लक्षणप्ररूप अनुपात बताइये।

उत्तर:

जीन प्ररूप अनुपात RR : Rr : r

1 : 2 : 1

लक्षण प्ररूप अनुपात लाल : गुलाबी : श्वेत

1 : 2 : 1

प्रश्न 13.

उपार्जित लक्षणों के विकास को जैव विकास क्यों नहीं कह सकते? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डी.एन.ए. में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्यों कि जनन कोशिकाओं के डी.एन.ए. में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे जैव विकास नहीं कह सकते । एक प्रयोग द्वारा यह देख सकते हैं कि अर्जित अनुभव/लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं।

यदि हम पूँछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूँछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूँछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें, तो क्या इन चूहों से बिना पूँछ (पूँछविहीन) वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है, नहीं । जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूँछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रश्न 14.

मेन्डल के आनुवंशिकता के द्वितीय सिद्धान्त (पृथक्करण का नियम) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पृथक्करण का नियम (Law of Segregation):

इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं । किन्तु इनकी दूसरी पीढ़ी (F2) के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात (1 : 2 : 1) में पृथक्करण हो जाता है क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ - साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है।

प्रश्न 15.

मेन्डल ने मटर के कौन - कौनसे लक्षणों के बारे में संकरण प्रयोग किए? लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर:

मेन्डल मे मटर के निम्नांकित सात जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के सन्दर्भ में संकरण प्रयोग किए -

|

पादप का लक्षण |

प्रभावी लक्षण |

अप्रभावी लक्षण |

|

1. पादप की लम्बाई |

लम्बा (T) |

बौना (t) |

|

2. पुष्प की स्थिति |

अक्षीय (A) |

शीर्ष (a) |

|

3. शिंब की आकृति |

फूली हुई (I) |

सिकुड़ी हुई (i) |

|

4. शिंब का रंग |

हरा (G) |

पीला (g) |

|

5. बीज की आकृति |

गोल (R) |

झुरीदार (r) |

|

6. बीजपत्र का रंग |

पीला (Y) |

हरा (y) |

|

7. पुष्प का रंग |

बैंगनी (W) |

सफेद (w) |

प्रश्न 16.

शुद्ध गुण वाला पौधा किसे कहेंगे? समझाइए।

उत्तर:

मेन्डल ने अपने एक प्रयोग में लम्बे व बौने कद वाली किस्मों का चयन किया। लम्बे कद के पौधे से स्वपरागण कर, कई पीढ़ी तक लम्बे व इसी प्रकार बौने पौधे प्राप्त कर लिए। ऐसे पौधों को उसने क्रमशः लम्बाई व बौनेपन के 'शुद्ध गुण' वाला माना। इस प्रकार के दो शुद्ध गुण वाले लम्बे व बौने पौधों को जनक बनाकर इन दोनों से कृत्रिम परागण द्वारा बीज प्राप्त किये।

प्रश्न 17.

जैव विकास के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

जैव विकास का महत्त्व - जैव विकास के अध्ययन से विदित होता है कि प्रकृति में वातावरणीय दशायें स्थिर नहीं होतीं। ये निरन्तर बदलती रहती हैं। वातावरण में परिवर्तन से जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जैव विकास के विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन द्वारा उनमें स्थित विभिन्न समानताएँ एवं विभिन्नताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जीवों का क्रमिक विकास हुआ है तथा विकास का यह क्रम निरन्तर जारी है जिससे प्रकृति में विभिन्न जैव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है।

जैव विकास के द्वारा विभिन्न जैव प्रजातियों में पारस्परिक सम्बन्ध, उनकी संरचना में समानताएँ तथा विभिन्नताएँ आदि का अध्ययन कर उनके विकास क्रम को समझा जा सकता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जीवों के विकास का एक निश्चित क्रम रहा है एवं इन सरल जीवों से जटिल तथा जटिलतम जीवों की उत्पत्ति होती है तथा विकास का यह क्रम निरन्तर जारी है।

प्रश्न 18.

एक परिवर्तन जो एक गुण/कार्य के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है क्या? समझाइए।

उत्तर:

एक परिवर्तन जो एक गुण/कार्य के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए 'पर' जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे; कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ डायनोसॉर उड़ने में समर्थ नहीं थे। बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया।

प्रश्न 19.

Y गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

Y गुणसूत्र - यह एक लिंग गुणसूत्र है। यह आकार में छोटा तथा आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। Y गुणसूत्र में डी.एन.ए. की बहुत कम मात्रा होती है अतः इसे आनुवंशिकीय रूप से कम महत्वपूर्ण या निष्क्रिय माना जाता है। यह गुणसूत्र शिशु (नर) के लिंग निर्धारण में सहायक है।

प्रश्न 20.

मेण्डल के नियमों के महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

मेण्डल के नियमों का महत्त्व निम्नलिखित है:

- मेण्डल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है।

- इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, अधिक अनुकूलनता, रोधक क्षमता आदि गुण पाये जाते हैं।

- प्रजनन विज्ञान में मेण्डल के नियमों का बड़ा योगदान है।

- असाध्य रोगों की पहचान करने व उपचार में सहायक।

- मेण्डल के कार्यों से जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी को भी बल मिला।

- सुजननिकी में मानव एवं अन्य जीवों में जीवन स्तर गुणवत्ता व श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म संरक्षण को बढ़ावा देने में मेण्डल के नियम उपयोगी हैं।

प्रश्न 21.

लिंगसूत्र एवं अलिंगसूत्र क्या है? समझाइए।

उत्तर:

1. लिंगसूत्र - वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इन्हें X एवं Y गुणसूत्र कहते हैं। X गुणसूत्र आकार में बड़ा तथा आकृति में सीधा होता है किन्तु Y गुणसूत्र आकार में छोटा तथा आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है।

2. अलिंगसूत्र - लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त शेष गुणसूत्र जो शरीर के सभी लक्षणों (केवल लिंग गुणों को छोड़कर) का निर्धारण करते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं।

प्रश्न 22.

निम्न को परिभाषित कीजिए:

(i) आनुवंशिकी

(ii) जीनोम

(iii) समयुग्मजी

(iv) विषमयुग्मजी।

उत्तर:

(i) आनुवंशिकी (Genetics):

विज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत आनुवंशिकता के नियमों तथा इसको नियंत्रित करने वाले कारकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं।

(ii) जीनोम (Genome):

किसी जीव के युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं अथवा किसी भी जाति के अगुणित डी एन ए अंश को जीनोम कहते हैं।

(iii) समयुग्मजी (Homozygous):

जीव में प्रत्येक लक्षण को जीनों के अलग-अलग युग्म नियंत्रित करते हैं। जब युग्म के दोनों जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं; जैसे- TT, tt।

(iv) विषमयुग्मजी (Heterozygous):

यदि जीन्स के किसी जोड़े में दो विपर्यासी (अलग - अलग) लक्षणों वाले कारक होते हैं, तो वह जोड़ा विषमयुग्मजी कहलाता है; जैसे- Tt

प्रश्न 23.

जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं? जाति निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पूर्वज जातियों से नई जाति की उत्पत्ति को जाति उद्भवन कहते हैं। जैव विकास नई आबादी समूह एवं जाति के उद्भव पर ही निर्भर करता है। एक जाति के जीव अपने पूर्व आवास को छोड़कर नये आवास में अभिगमन (migrate) कर जाते हैं या जाति के आवास की भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन आ जाता है। इस वजह से जाति छोटेछोटे समूहों में बंट जाती है। इन समूहों के जीवों के मध्य अन्तर्जनन भी रुक जाता है। डार्विन के सिद्धान्त के अनुसार ये जीव अपने नये वातावरण से संघर्ष कर या तो नष्ट हो जाते हैं या अपने आप में परिवर्तन कर वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। कई वर्षों तक अलग रहने पर प्रत्येक जीव समूह का जीन समूह अपनी पूर्वज जाति से अलग होता है, इस तरह नई जाति (Species) का निर्माण हो जाता है।

प्रश्न 24.

समजातता और समवृत्तता में अन्तर बताइए।

उत्तर:

समजातता और समवृत्तता में अन्तर:

|

समजातता (Homology) |

समवृत्तता (Analogy) |

|

1. वे अंग जिनकी उत्पत्ति (origin) समान हो लेकिन बाह्य रचना एवं कार्य भिन्न - भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। अंगों की रचना तथा उद्भव में समानता को समजातता (Homology) कहते हैं। |

वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। इनकी ऐसी समानता को समरूपता (Analogy) कहते हैं। |

|

2. उदाहरण- व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात हैं। |

उदाहरण- कीट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग है। |

प्रश्न 25.

विभिन्नताओं के कोई चार महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

विभिन्नताओं के चार महत्त्व निम्न हैं:

- विभिन्नताओं से जन्तुओं व पादपों में लाभदायक परिवर्तन भी होते हैं।

- विभिन्नताएँ जैव विकास प्रक्रिया का आधार हैं।

- विभिन्नताएँ जन्तु को बदले हुए वातावरण के प्रति अनुकूलित करने में सहायक होती हैं।

- प्राणी को अस्तित्व के साथ संघर्ष में बेहतर बनाती हैं ।

प्रश्न 26.

ऐसे कारणों का वर्णन कीजिए जिनसे विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं।

उत्तर:

निम्न कारणों से विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं:

- वातावरणीय परिस्थितियों जैसे- प्रकाश, ताप, पोषक पदार्थों, विकिरणों आदि द्वारा जीवधारियों में विभिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

- आनुवंशिक पदार्थ जीन एवं गुणसूत्र की संख्या व रचना में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

- नये जीव का जन्म नर व मादा युग्मकों के संयोजन से होता है। अतः इस द्विजनकता (Dual Parentage) के कारण दो जीवों के आनुवंशिक पदार्थ मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवों में जीन अन्तर-क्रिया होती है और विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं।

प्रश्न 27.

आणविक जातिवृत क्या है? समझाइए।

उत्तर:

कोशिका विभाजन के समय डी.एन.ए. में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आता है, जो नए डी.एन.ए. से बनती है। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाते हैं। आणविक जातिवृत अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ सम्बन्धी जीवों के डी.एन.ए. में ये विभिन्नताएँ अधिक संख्या में संचित होती हैं। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय सम्बन्धों को खोजते हैं तथा यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत द्वारा स्थापित सम्बन्ध वर्गीकरण से सुमेलित होते हैं।

प्रश्न 28.

मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ये संसार के विभिन्न भागों में किस प्रकार पहुँचे? समझाइए।

उत्तर:

मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। कुछ हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया जबकि कुछ वहीं रह गए। वहाँ. के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए, उत्प्रवासी धीरे - धीरे पूरे संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया। वहाँ से उन्होंने इण्डोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से आस्ट्रेलिया तक सफर किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफर नहीं कर रहे थे अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए। कभी - कभी अलग होकर विभिन्न दशाओं में आगे बढ़ गए जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने - आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस संसार की अन्य स्पीशीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे।

प्रश्न 29.

वंशागति से क्या तात्पर्य है? कर्णपालि का उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

वंशागति: एक ही परिवार के सदस्यों में पाई जाने वाली समानता वंशागति के कारण होती है। वंशागति (Heredity) का अर्थ है लक्षणों का माता-पिताओं से संतानों में पहुँचना । एक ही परिवार के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले अन्तर जनकों के अभिलक्षणों के अलग - अलग संयोजन के कारण होते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएँ (Variations) कहते हैं। वंशागति तथा विभिन्नता जीनों तथा जीनों के संयोजनों द्वारा आती है तथा इस वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी (Genetics) कहते हैं।

कर्णपालि: कान के निचले भाग को कर्णपालि कहते हैं। यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है परन्तु कुछ में नहीं। यह कर्णपालि का लक्षण वंशागतीय है। अर्थात् यह लक्षण बच्चों में माता अथवा पिता से आया है।

प्रश्न 30.

ग्रेगर जॉन मेण्डल का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

मेण्डल की प्रारम्भिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा ये विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए । अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारम्भ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था परन्तु मेण्डल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिलित किया। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक - एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकार्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली।

प्रश्न 31.

जंगली गोभी के विकास को समझाइए। इससे विभिन्न प्रकार की गोभी का विकास किस प्रकार से हुआ?

उत्तर:

दो हजार वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने कृत्रिम चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियाँ विकसित की। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे जिससे पत्तागोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं | कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे अतः ब्रोकोली विकसित हुई अथवा बंध्य पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया । अतः कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी विभिन्न सब्जियाँ समान जनक जंगली गोभी से विकसित हुई हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

जैव विकास को 'प्रगति' के समान क्यों नहीं माना जाना चाहिए? समझाइए।

अथवा

क्या मानव जैव विकास के शिखर है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जैव विकास प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएँ संभव हैं। इसलिए नयी स्पीशीज़ की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि विकसित हुई नयी स्पीशीज़ अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम ही हो । केवल प्राकृतिक वरण एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीशीज के साथ जनन में असमर्थ हैं | अतः उदाहरण के लिए, यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिम्पैंजी से हुआ। वरन् पहले मानव एवं चिम्पैंजी दोनों ही के पूर्वज समान,थे। वे न चिम्पैंजी की तरह थे और न मानव की तरह ।

यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलय होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिम्पैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो। परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास अलग - अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा जिससे आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप बना है। इस प्रकार मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है वरन् जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है। अतः वास्तव में, जैव विकास के सिद्धान्त का अर्थ कोई वास्तविक 'प्रगति नहीं है बल्कि विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृति चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है।

प्रश्न 2.

जैव विकास प्रक्रम वर्गीकरण में किस प्रकार सहायता करता है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

विभिन्न जीवों के मध्य समानताएँ उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है परंतु सभी जीवों में नहीं। उदाहरण के लिए कोशिका में केन्द्रक का होना या न होना। जीवाणु कोशिका में केन्द्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केन्द्रक पाया जाता है। केन्द्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है।

बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाशसंश्लेषण नहीं होता, में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य-कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इस प्रकार एक पदानुक्रम विकसित हो रहा है जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं।

दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएँ उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इस प्रकार स्पीशीज/जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अतः हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे, इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बना सकते हैं जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर (समय के अनुसार) के हों । सैद्धान्तिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुँच सकते हैं।

प्रश्न 3.

निम्नांकित तकनीकी पदों पर टिप्पणियाँ लिखिये:

(i) जीनप्ररूप तथा लक्षणप्ररूप

(ii) युग्मविकल्पी

(iii) संकरण तथा संकर

(iv) एकसंकर तथा द्विसंकर संकरण।

उत्तर:

(i) जीनप्ररूप तथा लक्षणप्ररूप (Genotype and Phenotype):

जीनप्ररूप: जीव की जीनी संरचना को जीनप्ररूप कहते हैं | जीनप्ररूप द्वारा जीव में किसी लक्षण विशेष के लिये उपस्थित जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है। जीनप्ररूप से जीव की आनुवंशिकीय संरचना व्यक्त होती है। भिन्नभिन्न लक्षणों के लिए जीनप्ररूप को भिन्न - भिन्न अक्षरों से प्रकट करते हैं | जैसे मटर के पौधे की लम्बाई के लिए जीनप्ररूप को TT, Tt, tt से तथा बीजों की आकृति के लिए जीनप्ररूप को RR, Rr, rr से प्रदर्शित करते हैं।

लक्षणप्ररूप: जीव के लक्षण विशेष के भौतिक स्वरूप को इसका लक्षणप्ररूप कहते हैं | लक्षणप्ररूप जीव के बाह्य स्वरूप (external appearance) को व्यक्त करता है। जैसे- लाल, लम्बा या बौना आदि।

(ii) युग्मविकल्पी (Allele orallelomorph):

किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्मविकल्पी कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जीन के दो रूप या विकल्पी होते हैं। जिन्हें क्रमशः प्रभावी एवं अप्रभावी कहते हैं।

(iii) संकरण तथा संकर (Hybridization and Hybrid):

दो जाति के समयुग्मजी जनक जीवों के बीच क्रॉस या निषेचन कराने से उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं।

(iv) एकसंकर तथा द्विसंकर संकरण (Monohybrid and Dihybrid cross):

एकसंकर संकरण: एक जोड़ी युग्म विकल्पी (जैसे लम्बापन व बौनापन) के लिए किया गया क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है। इसका F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 होता है। द्विसंकर संकरण: दो जोड़ी युग्मविकल्पी (जैसे पौधे की लम्बाई तथा पुष्प का रंग) के लिये किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसकी F2 पीढ़ी के पौधों का लक्षण प्ररूप अनुपात 9 : 3 : 3 : 1 होता है।

प्रश्न 4.

विकासीय संबंध खोजने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए।

उत्तर:

जब विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो समान अभिलक्षणों की पहचान करनी होती है। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। विकासीय संबंधों को खोजने के लिए इसलिए कई तरीके या विधियाँ काम में ली जाती हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं -

1. समजात एवं समरूप अंग:

अनेक जीवों में ऐसे अंग या संरचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं जिनकी आधारभूत संरचना तो एक समान होती है परन्तु भिन्न - भिन्न कार्य करने के लिए इनका रूपान्तरण हो जाता है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। जीवों में ऐसे अंग या संरचनाएँ भी होती हैं जो दिखने में या कार्य में तो समान होती हैं परन्तु उनकी आधारभूत संरचना भिन्न होती है।

2. जीवाश्म - जीवाश्मों द्वारा ऐसी स्पीशीज के अस्तित्व एवं विकास को जाना जा सकता है जो अब विलुप्त हो चुकी है। साथ ही इनके द्वारा कुछ स्पीशीज के क्रमबद्ध विकास को स्थापित भी किया जा सकता है जिनका विकसित रूप वर्तमान में विद्यमान है।

3. आणविक जातिवृत्त - जनन के दौरान डी.एन.ए. में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि विभिन्न स्पीशीज के डी.एन.ए. की संरचना की तुलना से सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डी.एन.ए. में क्या - क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है।

प्रश्न 5.

जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं, उदाहरण देकर समझाइए तथा यह कितने पुराने हैं, इसका आकलन कैसे सम्भव है? लिखिए।

उत्तर:

जीवाश्मों का एक के बाद एक परत बनना - 10 करोड़ (100 मिलियन) वर्ष पहले समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकीय जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे - धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है। कुछ मिलियन वर्षों बाद, क्षेत्र में रहने वाले डाइनोसॉर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकशेरुकीय जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। इसके काफी समय उपरान्त मृदा अपरदन (मान लीजिए जल प्रवाह) के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे - जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं, वैसे - वैसे पुराने तथा और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं।

जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसके आकलन के दो घटक हैं:

(1) सापेक्ष

(2) फॉसिल डेटिंग।

1. सापेक्ष: यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं।

2. फॉसिल डेटिंग: फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है।